かつて各国軍で重要な役割を担った対戦車ヘリですが、現在ではその運用価値が以前ほど高くないと評価されています。

依然として各国では配備を続ける中で、精密誘導兵器の発展や携帯型対戦車ミサイルの普及により、低空で飛行するヘリは容易に攻撃される可能性が高くなり、従来の運用形態ではリスクが増している現実があります。

対戦車ヘリは本来、地上部隊の戦車や装甲車を標的とするために設計されましたが、現代の紛争では無人航空機(ドローン)や長距離精密兵器が優先される傾向にあり、対戦車ヘリ単独での運用は限定的です。

また、対地攻撃用のヘリでも、補助的な航空支援や無人機との連携がなければ効率的に任務を遂行することが難しいとされています。

日本でのヘリによる地上攻撃戦術…弱点など

日本において、対戦車ヘリや攻撃を運用しているのは陸上自衛隊です。

日本は専守防衛を基本とするため、ヘリを含む自衛隊の運用は防御的・抑止的な色合いが強く、限定的です。

従って「地上攻撃」を語る際も、基本は領域防衛、上陸阻止、部隊保護、敵装甲の抑止といった守りが基本運用となるといえます。

対地攻撃能力に関連する航空機の運用主体は陸上自衛隊(地上打撃・対装甲用途でヘリを運用)および航空自衛隊(対地支援の能力を持つ機体)ですが、日本では攻撃ヘリの運用主体は陸上自衛隊です。

限定的に、無人機や地上からの精密誘導兵器との連携が重視される傾向があります。

AH-1Sの元になった機体はUH-1

ベル AH-1S コブラは、地上部隊を支援することを主目的とした攻撃ヘリコプターです。コブラ系列はベトナム戦争期に、輸送ヘリの護衛や近接支援を目的としてUH-1汎用ヘリから発展して誕生しました。

実にUH-1から胴体前面面積は約1/3に減らされ、ほとんど見た目は別の機体に見えます。

日本の配備するAH-1SはAH-1の改良型の一つで、より高出力のターボシャフトエンジン(ライカミング製など)に換装され、伝達系も強化されています。

主ローターはヒンジを持つ方式が採られ、高速飛行時の運動性能と機動性が向上。

出力向上により搭載可能な武装が増え、対戦車ミサイルやロケット弾、大口径機関砲などを比較的多数搭載できる能力を得ています。

日本では富士重工業がライセンス生産を行い、陸上自衛隊に「対戦車ヘリ」として配備され、過去にはOH-6観測(偵察)ヘリ、現在はOH-1と編隊を組んで運用されています。

タンデム配置とは?

AH-1Sはタンデム配置(縦列)で、前席にガンナーまたはパイロット、後席にパイロットまたは指揮官が座る構造です。

両席とも主要な飛行制御(スティック、ペダル、スロットル)を操作できるため、どちらからでも機体の操縦が可能です。

これにより、後席に座ったパイロットが前席の操作を補完したり、逆に前席のパイロットが後席の操作を引き継いだりできます。

乗員を縦に並べるタンデム配置とすることで、細身にされた理由は機体前部の面積を抑え、被弾面積を減らしつつ視界を確保するためです。

AH-1Sの武装と防弾

胴体の両側には短い翼状の支持面(スタブ・ウイング)が設けられ、飛行安定性を高めると同時にロケット弾やミサイルなどを懸架するための架台としても用いられます。

低空での攻撃任務が多いため、コックピットの乗員保護のため、防弾性能が強化されています。

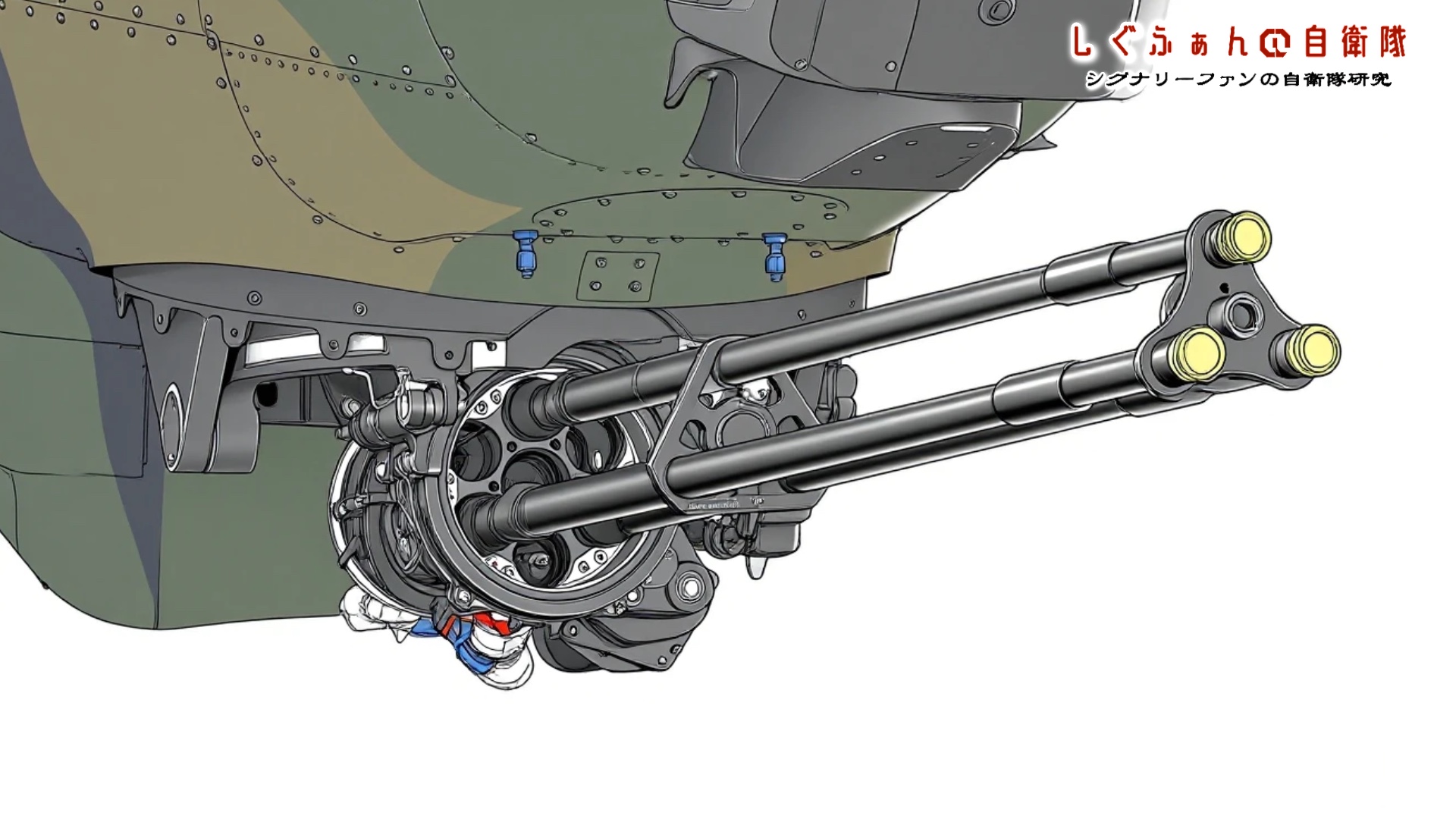

3銃身20mm機関砲M197

固定武装として機首下部には旋回式の砲塔(ターレット)が装備され、米軍では機種によって7.62mm機関銃を搭載します。

陸上自衛隊丘珠駐屯地公式SNSによれば、20mm機関砲は、射手のヘルメットの動きに合わせて砲身が連動する仕組みです。

駆動方式は電動で、軽量化してヘリコプターや小型機に搭載する目的で設計されました。

基本的には有名なM61バルカンの簡易版(銃身を6→3に減らしたもの)に相当します。砲身の基部を見ると、元々は6本の砲身を備えるように設計されたことがわかります。

通常はおおむね約700〜1,500発/分レンジ(運用では約730〜750発/分あたりで短発射バーストを行うのが一般的)。

高速設定も可能ですが、ヘリ搭載時は反動制御のため低めに運用されます。

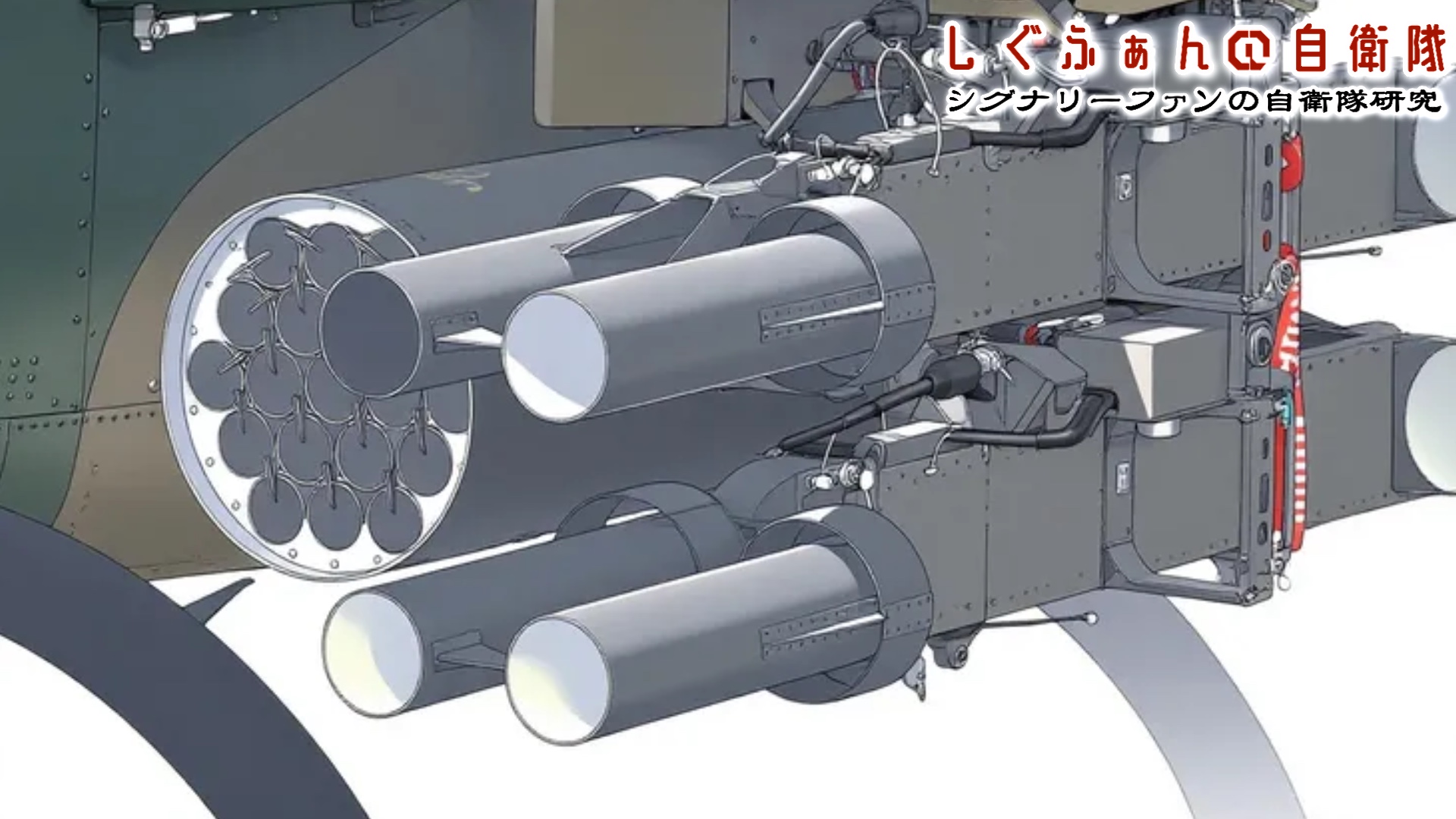

70mmロケット弾「ハイドラ・セブンティー」

Hydra-70(一般に「ハイドラ70」または単に「70mmロケット」と呼ばれるもの)は、直径2.75インチ(約70mm)のフィン安定式・無誘導(基礎型)の空対地ロケット弾の家族です。

主にヘリコプターや固定翼機から射出して短〜中距離で目標を攻撃するために使われ、汎用性の高い弾薬として米軍および同盟国で広く運用されています。

基本構成は「ロケットモーター(代表的にはMK-66系)」「弾頭(用途に合わせた各種)」および「信管」で構成され、弾頭は対人・集束破片(高爆破片)、焼夷、照明、モルタル破壊用、演習用の不発弾形態など、任務に応じて多様なバリエーションがあります。

弾薬の組み合わせにより、運用側が必要な効果に応じて選択できる点が特徴です。

性能面ではMK-66モーター(代表的なモーターモデル)を用いる構成が一般的で、全長や重量、燃焼時間、速度や有効射程などはモーターや弾頭の組み合わせで変わります。

代表例としてMK-66 MOD 4モーターは長さ約41.7インチ(約106 cm)で、燃焼後の速度や最大有効射程は発射プラットフォームや気象条件で変化します。

近年の大きな進化点の一つは、「誘導化」です。もともと無誘導であったHydra-70に対して、BAE Systemsなどが開発したAPKWS(Advanced Precision Kill Weapon System)のようなレーザー誘導キットを付加することで低コストな精密誘導兵器として運用できるようになりました。

これにより精度が大幅に向上し、特に都市部や味方の近くでの目標処理や、対小型無人機(ドローン)対処のような新たな用途でも注目されています。

運用面ではAH-64やAH-1などの攻撃ヘリ、UH-60や各種固定翼機、さらには艦上プラットフォーム等、多くの機種で搭載/発射可能な点が利点です。

一方で、無誘導型は命中散布(拡散)が大きく、精度や誤爆リスクを考慮する必要があります。

そのため誘導化(APKWS等)や弾道改良の研究・採用が進んでいます。

最近の報道では、70mm系ロケットを巡る装備整理や代替調達の検討など、在庫管理や運用見直しの動きも出てきています。

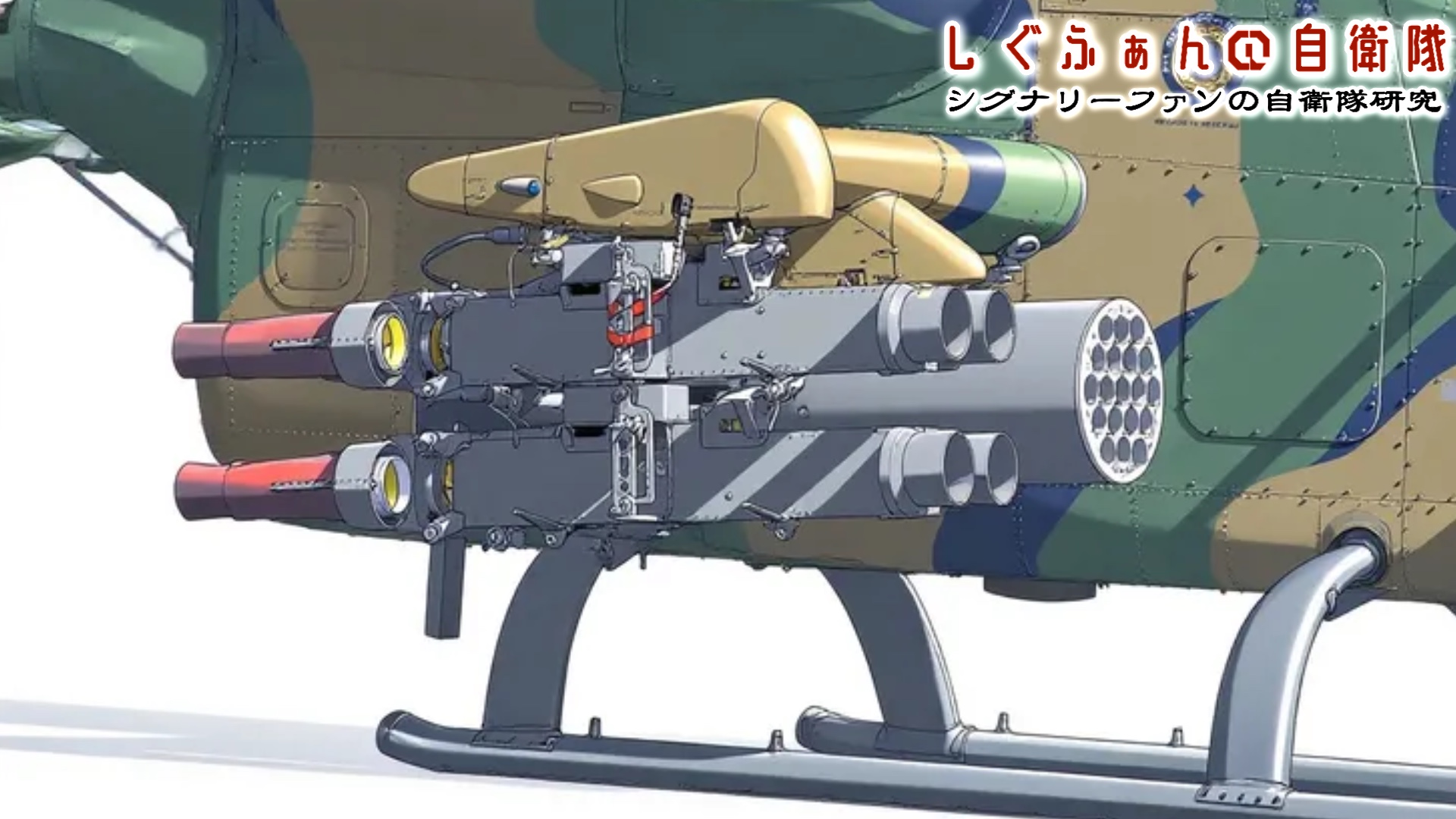

対戦車ミサイル

AH-1SはTOW対戦車ミサイルを最大8発搭載できます。TOW(正式名称 BGM-71)は米国で開発された管制式の対戦車誘導ミサイルのシリーズです。

チューブ(発射筒)から発射され、光学照準により追尾されつつ、発射機側とミサイルを有線でつなぐ「ワイヤー誘導」または無線化されたバリエーションで誘導される方式です。

1970年代から改良を重ね、現在も多数の派生型が運用されています。

現代戦で対戦車ヘリは時代に取り残されつつある

ところが、現在では「対戦車ヘリは現代戦でやや時代遅れになった」という指摘が多数です。

理由は冒頭の通りです。

運用はヘリ単独ではなく、地上の観測部隊、固定翼・無人機(UAV)、衛星/通信網を通じた情報共有と連携して目標を発見・認定することが基本です。

情報優位がなければ低空でのヘリは脆弱です。

攻撃を防ぐため、近接突入ではなく、できるだけ遠方から地上目標を抑止・無力化するためのスタンドオフ(離隔)型の誘導ミサイルを重視する傾向にあります。これによりリスクを低減します。

また、敵から発見されにくい地点から、夜間暗視装置や低光度照準装備、電子戦・欺瞞手段を組み合わせて被検出性を下げ筒の攻撃が米軍では行われていることが、公開されたヘリの照準動画などからわかります。

これも単独行動ではなく、統合的な防護策の一部です。

しかし、訓練や評価試験では依然として運用の可能性が検証されており、機体の安全性や回避能力の向上が重視されています。

対戦車ヘリに代わる兵器の有力候補

近年、従来の対戦車ヘリの戦術的価値は低下しており、代替兵器の活用が模索されています。

現代の戦場では、敵装甲車両や戦車を効率的に制圧する手段として、以下のような兵器が注目されています。

まず一つは無人航空機(ドローン)です。

小型から中型のUAV(無人航空機)は低コストで製造可能で、長時間滞空しつつ目標を監視、レーザー誘導型や小口径ミサイルで攻撃することができます。

有人ヘリよりもリスクが低く、単独での攻撃だけでなく、地上部隊や他の航空資産との連携による複合運用も可能です。

次に精密誘導兵器の地上配備型も有力です。携行型対戦車ミサイル(例:JavelinやSpikeなど)は、少人数での運用が可能で、地形に応じて柔軟に配置できます。

これにより、低空で脆弱なヘリを投入する必要が減少し、戦場での損耗リスクを抑えることができます。

さらに、多目的戦闘ドローンや遠隔操作無人車両の活用も進んでいます。これらは自律航行や遠隔操作により、敵装甲車両に対する長距離攻撃や監視が可能であり、従来の対戦車ヘリが担っていた一部任務を代替できます。

総合すると、現代戦での対戦車ヘリの代替としては、有人ヘリ単独による運用から、無人機や地上誘導兵器との複合的な連携による制圧が現実的な方向性です。

従来の「低空高速で敵装甲を攻撃する」戦術は、リスクが高く、現代の複雑な戦場では効率的とは言えません。

そのため、各国軍では有人ヘリよりも低コストで安全な代替手段の活用を重視する傾向にあります。

陸上自衛隊も有人航空機のドローン(UAV)代替をすすめている

現在、陸上自衛隊が将来的に対戦車ヘリ(AH-1S)や攻撃ヘリ(AH-64D)をドローン(無人航空機…UAV)に全面的に代替する方針を正式に決定したという情報は確認できません。

ただし、無人機の活用は進んでおり、特定の任務において導入が進められています。

例えば、2025年3月18日に発表された報道によれば、陸上自衛隊はアメリカのElroy Air社が開発した中型UAV(ドローン)を導入する計画を進めているとされています。

この無人機は、補給物資の輸送などの任務に活用される予定です。

これらの事例から、陸上自衛隊はドローンの導入を進めており、特定の任務において有人機に代わる手段として活用を検討していることがわかります。

しかし、攻撃を行うこれらのヘリを全面的にUAVに代替させるかについての公式な決定は確認されていません。

米軍ではMQ-8が既に配備

偵察・監視、目標探知および情報収集、対地・対海目標への支援データ提供などを任務とするMQ-8を一部で配備しています。有人機や衛星を使わず、艦艇や地上から展開できる「目」の延長として活用されることを意図しています。

MQ-8Cファイアスカウトは、海軍の次世代自律ヘリコプターです。MQ-8Cファイアスカウトの機体は、1,600機以上が生産され、440万時間以上の飛行実績を誇る民生用ヘリコプター「ベル407」をベースにしています。

ただ、2024年には、MQ-8Cの退役計画が浮上しており、米海軍はFire Scout 系列の運用を縮小する意向を示しています。

まとめ…将来的には「有人航空機」というジャンル自体も廃れていくのか

ヘリによる地上攻撃は、単独での突撃型運用ではなく、情報・センサー、地上部隊や無人機、電子戦資産との統合的運用を通じて初めて有効性が担保される、というのが現実的な見方です。

現代の防御的な運用環境と技術進展を踏まえると、有人ヘリ単独の対地攻撃的な役割は縮小し、代替技術の併用・活用が進む方向にあります。

総じて、対戦車ヘリはかつてのように単独で任務を遂行する戦術は減少しており、現代の複雑な戦場環境では他のシステムとの連携が不可欠です。

現時点では、「有人航空機」というジャンルが完全に廃れるかどうかは不明です。

確かに、無人機(UAV/ドローン)の技術が急速に進化し、偵察・輸送・軽攻撃などの任務で有人機を補完・代替する例は増えています。

しかし、有人航空機にはいくつか無人機では代替が難しい利点があります。

有人機、つまり人間が直接乗り込んで操縦する航空機(実機)は現場での即時判断や臨機応変な操作、複雑な情報処理が可能です。

特に災害救助や人命救助、精密な物資投下、または民間空域での緊急回避などでは有人機の柔軟性が有利です。

また、AI自律制御のドローンが発達したとはいえ、信頼性の面で有人パイロットの存在が求められる場面もあります。

無人機は効率やコスト、安全性の面で優位ですが、有人機の全任務を完全に置き換えるのは現状の技術水準では困難と見られます。

そのため、今後も有人機と無人機が任務に応じて併存し、段階的に無人機が得意な任務を担う形で運用される可能性が高いと考えられます。

結論として、有人航空機はすぐには廃れませんが、用途や任務によって無人化の波が強く影響していく、というのが現実的な見方です。