Contents

この記事では日本国内における軍事通信である『自衛隊無線』や『米軍無線』を取り上げますが、各周波数帯の特徴や概要のみ紹介するもので、公開されていない戦術用周波数そのものは掲載しておりません。

陸海空自衛隊や在日米軍では、各固定翼および回転翼航空機の訓練飛行、演習、公開イベント、そしてスクランブル発進時のGCIなどさまざまな交信が予測されます。

自衛隊機も飛行場の管制圏を飛行する際には民間機が使う管制用周波数、それに飛行コース付近の各フライトサービスとも交信しますが、自衛隊の管制(後述しますが、一般的な航空交通管制業務と地上要撃管制業務があります)独自に割り当てられた周波数も持っており、これらミリタリーエアバンドの受信には140MHz帯および225MHzから399MHzまでをAMモードで受信できる広帯域受信機が必要です。詳しくは広帯域受信機のページをご覧ください。

また、3自衛隊の一部ではHF帯による無線通信も重要な位置を占めており、陸上自衛隊ではコータムのHF帯のほか、とくに航空自衛隊や海上自衛隊では洋上飛行の航空機との通信においては通常の航空路管制、それに救難用でもHF帯による運用がされています。北海道の知床遊覧船事故の発生直後は当該海域に海保、空自、海自など関係機関が駆けつけて捜索活動を行いましたが、その際はHF帯に指定されている各救難捜索波を各機関が相互連絡で使用したと推定されます。これは大規模災害発生時も同じことが言えます。ただし、直接の作戦用周波数ではデジタル秘話化が顕著です。

陸上自衛隊の無線

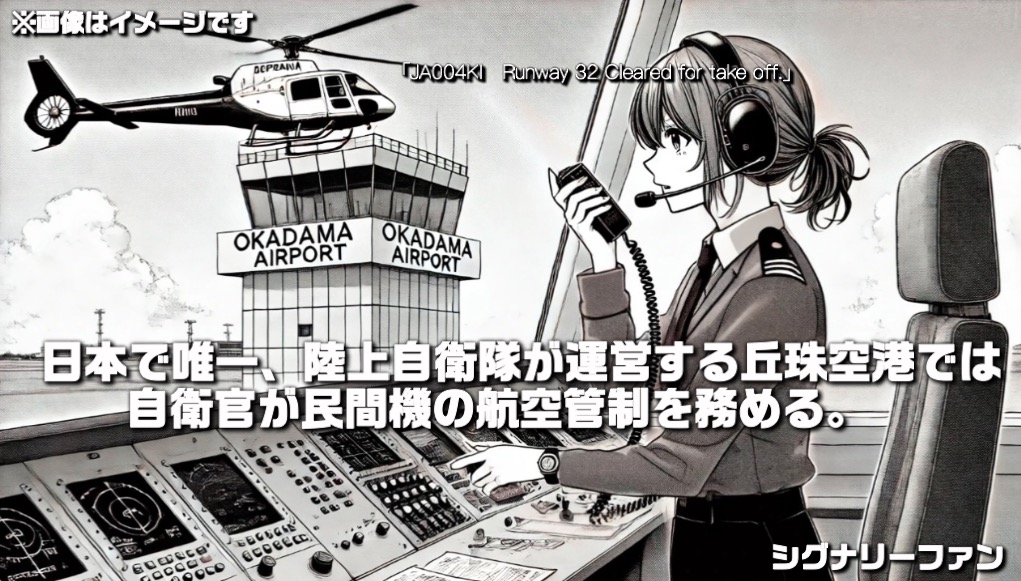

陸上自衛隊の無線では、やはり航空管制の交信が多く受信できるでしょう。なお、北海道札幌市にある丘珠空港は本来、『陸上自衛隊丘珠駐屯地』であり、自衛隊管制官が民間機への航空管制を行う日本唯一の空港です。

丘珠空港は特殊な例ですが、基本的には陸自の航空管制は陸自所属の航空機への管制が主なものです。

陸自の航空管制

基本的に陸上自衛隊のヘリは可視性が良好な天候下で有視界飛行方式(VFR)にて比較的低空を飛行します。まずは迫力のあるヘリの交信を聞いてみましょう。

無線は電波の飛びが良い118MHzから142MHzのVHF帯を使用。近隣に陸自の駐屯地があれば普段から飛来するので、受信のチャンスは多いでしょう。118MHzから120MHz帯は陸自機、民間機ともに管制との交信に使用しますが、陸自ではさらに136MHzから142MHzまでを使用するのも特徴です。

広帯域受信機はともかく、ワイドバンド機能をもったアマチュア無線機では陸自の航空無線を受信する場合、上述の140MHz帯をFMモードで受信できても、AMモードが選択できない機種なら受信はNG。そのため、受信はちょっとクセがあります。

陸自ではそれぞれ機種別にコールサインを持っています。たとえば、陸自で配備数の多い多用途ヘリ『UH-1J』は『ハンター』。 大型ヘリのCH-47なら『キャリアー』、偵察ヘリのOH-1なら『オメガ』、最新のオスプレイは『ヴィーナス』などなど。一方で、日本に12機しかない最強のAH-64Dロングボウアパッチ攻撃ヘリは『アパッチ』、さらに上級国民専用機EC225LP スーパーピューマも『ピューマ』と、機種名そのままの場合もあります。これらの機体が編隊飛行する際は『コールサイン+数字+フォーメーション』という名称になります。例『ハンター410フォーメーション』

陸上自衛隊のローVHF

ローVHF(Low VHF)帯域は一般に30MHzから88MHzまでの範囲に位置し、非常に低い超高周波数を指します。ローVHF帯の特徴は波長が比較的長く、障害物を透過しやすいことです。これにより、山岳地帯や都市部などの複雑な環境でも通信の信頼性が向上します。世界各国の軍隊でもローVHF帯を広く戦術通信に利用しています。

公開されている諸元によれば、陸上自衛隊の85式野外無線機JPRC-F10の使用周波数は28〜60MHzでFM変調となっており、陸自で実際に使用されるのは30〜50MHz帯が顕著。それゆえ一般にこの業界では『陸自のローVHF無線』と呼ばれており、まさに『陸自板業務無線』と言えます。アニメとか映画で自衛隊員が『送れ!』『○○でよいか?』『よろしっ!』とかゆってる場合はこの『ローVHF』での通信と思っていいでしょう。

陸上自衛隊が運用するローVHF帯通信の具体的な用途は次の通りです。

- 部隊間通信: 山岳地帯や都市部など、あらゆる複雑な環境下で作戦を遂行する陸上自衛隊が部隊間通信を行うために使用。

- 非常時通信: 戦闘以外の災害など非常時において、通信の信頼性を確保し滞りなく民生支援対応するために使用。

- 指揮統制通信: 指揮官や上級部隊、拠点との戦術的な指揮統制を行うのに使用。

- 車両通信: 陸自の戦闘車両に搭載された無線機で使用。

- 航空機間通信: 陸自のヘリが僚機との機体間交信使用。

- タクチカルデータリンク: 戦闘任務中、部隊間でデータをリアルタイムで共有。

このローVHF帯にはそれぞれ特科、普通科、諸科共通波など、複数のバンドがあるようです。『近隣部隊と混信しないように配慮しつつ、毎年シャッフルされている』という話もあります(これはコータム配備前のお話です)。また、上級部隊との連絡は衛星通信も利用しており、ローVHFのみで完結しているわけではありません。

秘話とセキュリティ

『秘話機能』すなわち、通信内容が第三者によって傍受されたり改ざんされないようにするセキュリティ技術、つまり情報保全のこと。

さすがに戦術用周波数であるがゆえ、陸自のローVHF帯通信は基本的に位相変調を利用したデジタル変調方式と天才美人女優でハリウッドスターのヘディ・ラマー(wikipedia)が発明した周波数ホッピング機能といった技術が使用され、通信の機密性とセキュリティを確保しています。

過去、陸上自衛隊の各部隊においては秘話機能を有した『85式野外無線機』が広く使用されていましたが、平成13年度からは『新野外無線機』に更新されています。

ただ、最新の無線システム『広帯域多目的無線機(コータム)』に更新中の令和5年現在においても旧式の85式は防災訓練などでお目にかかることがあり、新野外無線機にいたっては各部隊での第一線装備となっています。

陸自のローVHFはまさに陸自の業務無線。防災訓練から、ヘリの離着陸誘導、機体間交信、そして実戦まで使用されるが、周波数は定まっておらず広範囲。国土交通省の『航空重大インシデント』公式ページ掲載の平成9年に起きた陸自ヘリと民間機との空中衝突事故の報告書にて陸自側の使う40MHz帯『航空機相互間通信用周波数』がズバリ公開されていましたが、変更されていることを願います・・・。

駐屯地や演習場に陸自ヘリが離着陸する際は地上誘導員と調整するため、40MHz帯の複数でなんらかの短い感覚の信号を確認できますが、デジタル秘話。推測するに陸自特有の短い交信でしょうか。

なお、現在更新中の『コータム』は陸自内の通信のみならず、海自、空自との統合通信、さらに警察無線や消防無線とも相互通信が可能となった画期的な無線システムです。

とはいえ、現在も記念祭などで陸自のローVHF帯のアナログ交信が聞けるシーンもあるようです。FMモードとデジタルの切り替え自体は無線機のスイッチ一つでできますが、そもそもなぜ陸自のローVHFでアナログとデジタルが混在しているのか、すべてデジタル秘話にしないのはなぜか?という観点ですが『ラジオライフ』2000年6月号によれば、アナログ波しか送受信できない旧型無線機を使用し、新型に更新されていない地方の部隊があるようなのです。これは今から23年前の話なので、その後に広く新野外無線機が行き渡り、広帯域多目的無線機(略称: 広多無(コータム)へ更新中の現在は違う可能性もあります。また一般に、デジタル波はアナログ波よりも交信距離が短いため、必要に応じて使い分けているともされています。ただし、軍用無線においては傍受を防ぐため、不必要に広範囲へ電波を飛ばしたくない思惑もあるようです。

これ以上のことは筆者は知っていても書けませんが、以下の『航空祭を攻略! ミリタリーエアーバンド虎の巻』内の『陸上&海上自衛隊のエアーバンド最前線』の項目では、非公開周波数自体の掲載はないものの、おそらく最も詳しく陸自のローVHF系統の無線の概要、陸上自衛隊無線用語、”陸自のローVHF周波数を見つけるための方法”が掲載されていますので注目です。

基地内連絡波(基地内警備波)

こちらは上述のローVHFに比べると、より業務無線としての側面が強い無線通信です。陸自駐屯地、海自・空自基地内での警備や簡易な業務連絡に使用されており『基地内連絡波』や『基地内警備波』と呼ばれます。157MHz帯の4波の周波数がアナログFMで割り当てられているほか、海自や空自では453MHz帯でデジタルも運用されています。駐屯地記念祭などイベントでの受信例が多いようですが、近年導入されたデジタル波では未知の周波数が多いようです。

その他の陸自の無線通信

陸上自衛隊も秘匿が不要な通信は民生用の特定小電力無線を使うこともあります。こちらは隊員各自が員数外(部隊管理の官品ではない隊員の私物)で揃えた場合もあるようです。ほかにも第一空挺団が毎年の『降下訓練始め』やその他の自衛隊イベント時にて空自の輸送機から降下をする際、地上の誘導員とコース指示の連絡をUHFの300MHz帯前半ですることも有名です。

航空自衛隊の無線

空自には警察や防災ヘリで対処ができない山岳遭難や海難事故現場で高度な救助活動を行える航空救難団が編成されており『最後の砦』と呼ばれていますが、これらの災害等が発生した場合、2〜19MHz帯のHF帯に割り当てられた救難捜索用周波数が活発になります。また、輸送機が海外派遣時、洋上飛行する際は6MHz、12MHz帯のある周波数を使用する場合もあります。

空自のUH-60J全天候型救難ヘリコプター。鮮やかで派手な青色の機体カラーはレッキとした洋上迷彩。機首に高性能レーダーや外部燃料タンクも備え、航続距離も長い。映画では『ヘリオス』という架空のコールサインが使われていたが、実際は『フージン(風神)』。『雷神(U-125A)』とコンビで救難現場に飛来する。ワイヤーアンテナを装備しており、HF通信も多用する。

HFもいいのですが、空自の戦術用周波数『GCI』はミリタリーエアバンドの中で、最も魅力的かもしれません。その理由とは?

GCI

遥か上空2万フィートから聞こえてくる戦闘機同士や地上要撃管制との臨場感満点の無線交信

通常、航空自衛隊は定められた訓練空域にて戦闘機同士による格闘訓練を行うほか、射爆撃場で地上目標に対する攻撃訓練も行っています。

航空自衛隊では通常の管制波とは別に『GCI』と呼ばれる作戦用のUHFの225MHzから399MHzまでの帯域を使います。本来『GCI』は純粋に”地上要撃管制”の意味であり、その管制用周波数なのですが、現在はその訓練や部内連絡用の非公開周波数も含めてGCIと呼ぶのがこの業界の慣しです。これら空自の訓練や”実戦”で使用されるGCI用周波数はは公開されておらず、自分でサーチが基本。GCIはそれぞれチャンネル指定され、RL誌によればその数なんと1000ch。

サーチにややクセがあるものの、受信時の迫力は満点。先輩パイロットから新人への指導はやはり厳しく、遥か上空2万フィートから聞こえてくる戦闘機同士や地上要撃管制との臨場感満点の無線交信に、受信機の前で震えることもあります。訓練中の交信は日本語、英語が混在。周波数のサーチ方法は上記の記事をチェック。マニアは24時間体制でサーチして追っかけています。

自衛隊だろうと国交省だろうと米軍だろうと聞けるのを知らんのかな。

GCIの周波数が非公開なだけで、それすらアナログだし航空無線の周波数帯だからタイミングさえ良ければ聞ける。

陰謀論者の動物アイコンは知能が低い。 https://t.co/Nzb5QLVDkf— タニマスカーレット (@servent_nm7) August 11, 2023

男は黙ってGCI受信(もちろん学齢児童生徒女子も黙って受信するのは自由だからね❤️)。

国際緊急周波数

国際緊急周波数は自衛隊専用ではなく各国の軍隊が使用する世界共通の周波数ですが、日本の領空を侵犯した外国機がいた場合、侵犯機に対して自衛隊機が英語や中国語、ロシア語などを使って警告をすることがあります。普段は使用されないこの国際緊急周波数が騒がしくなれば、日本の周辺がキナ臭いことになっていると考えていいでしょう。

上述のGCIと共に使用されることが多く、警告された領空侵犯機はおとなしく日本の領空外へ出なければ、自衛隊に実力を行使されるか、深く領空侵犯した場合は日本国内の基地へ強制着陸させられるので、国防の最前線の交信が傍受できます。韓国海軍に火器管制レーダーを照射された自衛隊機が問い合せのために使用したのもこの周波数です。詳細は下記記事にて解説しています。

航空祭で無線を聞こう!

3自衛隊のイベント中でも、航空自衛隊の航空祭は毎年何万人もの客が訪れるビッグイベントです。その来場者の中には耳にイヤホンをつけた人がいます。多くの場合、彼らは美少女アニメの主題歌を聴いてはいません。広帯域受信機でエアバンドを傍受し、今まさに目の前を通過する自衛隊機の飛来を待っているのです。

航空祭でとくに迫力があるのはなんといってもブルーインパルスの交信です。演技を行うブルーインパルスは通常、6機編隊で飛行展示をします。ブルーインパルスとタワーが行う無線交信をワッチすると、ブルーの演技の開始時刻、編隊の飛来方位、”スモークナウ”のタイミングなど展示する次の演技の概要がわかるので、ブルーを狙う地上のアマチュアカメラマンには好都合です。ただ、当日にどの周波数を使うのかは直前までわからない場合が大半ですから、事前の情報収集は必須です。おっと。無線で聞いた内容の”窃用”にはくれぐれもご注意を。

海上自衛隊の無線

海上自衛隊と米軍が共用する厚木航空基地(厚木海軍飛行場)は純然たる軍用飛行場で、海自側は航空集団司令部を置いており、その拠点として知られています。先述の陸自の航空管制で使われる140MHz帯も海自では使用されています。

海自のHF通信

厚木航空基地の『航空管制隊』で運用される洋上管制所においては6MHz帯でUSBモードを使用した『厚木オーシャニック』にて、主に洋上を飛行する海自所属の対潜哨戒機やヘリに対する管制承認業務を行っていますが、洋上飛行の空自や陸自機への管制も行います。離島における急患発生時、出動した救難飛行艇との交信は迫力があります。英語と日本語が使用されます。

航空管制隊には、洋上管制所があります。

洋上管制所は、地球の裏側まで電波が届くHF無線機を使用し、航空機の位置通報の中継、管制承認の伝達等、洋上を飛行する航空機に様々な支援を行っています。

※一部させていただきました。#航空集団60周年

#航空管制隊

#洋上管制所 pic.twitter.com/h05EAKJTmo— 海上自衛隊 航空集団司令部 (@jmsdf_af) September 10, 2021

また、周波数手帳ワイドによれば、海上自衛隊では他にも6MHz帯に各基地毎に周波数が割り当てられています。HFかつSSBモードの無線を受信できる機材については、SSBモード対応の上位機種の受信機、オールモードのHFアマチュア無線機、SSB対応BCLラジオなどが必要です。以下の記事にて解説しています。

大村航空基地の『シードローム』

大村航空基地の大村飛行場と、長崎空港間の大村湾水面にはUS-1/US-2飛行艇の離着水用水域(シードローム)が設定されていますが、この『シーランウェイ』管制は海上自衛隊のみです。

海上保安庁の航空無線

海上保安庁の任務は日本の海洋権益の保護、密入国と領海侵犯への対応、海上犯罪の取り締まり、そして救難です。犯罪の取り締まりについては被疑者に傍受されることで不利益が生じますから、警察無線同様にデジタル無線を使用しています。私たち航空無線愛好家とは関係がないのでデジタル無線については割愛します。

海保の無線通信のうち、最もポピュラーなのは通常の航空機運用と救難活動(Search and Rescue・通称SR)で主に使われるカンパニー波130.300MHzと134.500MHzの二種です。

夏ともなれば、海水浴へやってきた大学生などの若者グループが、女にいいところ見せようとして潮流を考慮せずにバナナボートで出航し、離岸流で沖へ流され帰れなくなるのが毎年の風物詩。地元漁協の活躍、それに海上保安庁の「Mission Banana Boat」も増加する季節です。変なミッション名をつけるんじゃない(笑)

海保の海難救助では巡視艇やボンバルディア捜索救難機による広範囲な捜索活動と、ヘリコプターによる要救助者のピックアップが主な任務です。

前述の海上自衛隊がHFを使うのと同じく、海保でも広い海域で活動する理由から6MHz帯や9MHz帯のHFに開局する場合があり、自衛隊とも交信します。こちらも当然、犯罪捜査に関わるものはありません。

なお、「国際VHF」の呼び出しチャンネルは非常用チャンネルにも指定されており、海上保安庁が交信する場合もあります。

在日米軍の無線

Screenshot

三沢や関東や沖縄など、米軍基地がある場所では米軍飛行場の管制周波数に合わせるだけでOK。米軍基地が近くにない場合は航空自衛隊機との合同訓練での交信を狙いましょう。デジタルのP25仕様無線機も配備しているようで、基地警備等に使用しているようです。基本的に日本の電波法の管轄外にいるので、思わぬ帯域で周波数を発見することもあるそうです。

自衛隊無線のまとめ

このように3自衛隊ではそれぞれが運用する航空機の管制承認の伝達や、GCIという特別な周波数を使って日々の任務を行っていますが、使用される周波数帯はHFからUHFまで実に様々。なお、HFのSSB受信には当サイトが推奨しているIC-R6では非対応ですが、比較的高価なHF対応受信機やHFアマチュア無線機のほか、1万円程度のSSB対応BCLラジオでも受信できます。

自衛隊機がどんな帯域の無線を使うのか、機体のアンテナから考察してみるのも良いでしょう。ヘリの尾部付近に細い手すり状の部品があれば、HF用のワイヤーアンテナです。陸海空自衛隊のヘリに備わっている装備で、固定翼機も備えている場合があります。民間のヘリの場合は機体に短波無線を搭載することはほぼないそうです。

ただ、自衛隊ではHF通信よりも明らかに衛星通信の利用が増えており『昔は良かった』との受信家の嘆きも多く目にするようになりました。自衛隊だけでなく、周辺諸国の軍用HFに耳を傾けてみるのも良いかもしれません。あまり大きいHFアンテナ建てたり、海岸付近で短波ラジオ持ってうろうろしていると、警察に身元・前歴照会されますけどね。

余談ですが、硫黄島に赴任している自衛隊員は余暇にアマチュア無線のHF帯でCQを出していたようです。

基本的に管制波は広く市販の冊子で掲載されており、古くから知られているものですが、空自のGCIといった周波数は自分で調べることが基本となります。”GCIマナー啓発活動”をするつもりはありませんが『GCIは自分で調べ、調べた周波数は墓まで持って行く』が業界の古くからの慣しとなっています。

昔、某誌のライターがやばいの載せすぎて自衛隊出禁なりました。