航空機や船舶が特定の緊急事態下において、緊急通報や救助要請で使用する周波数を『国際緊急周波数』と呼びます。VHF帯は121.500MHz、UHF帯は243.000MHzで世界共通で指定されています。

二つの国際緊急周波数

- VHF帯(121.500MHz):

- AMモード

- 121.500MHzは航空機の事故や船舶の海難における救難要請で広く使用されます。

- 「国V121.5」とも呼ばれます。

- 世界各国の救難当局、日本の自衛隊や海上保安庁も24時間態勢で傍受しています。

- UHF帯(243.000MHz):

- AMモード

- 主に軍用機で主流ですが、民間機も稀に使用します。

- 「Uガード」「ガードチャンネル」とも呼ばれます。

これら、121.500MHz、243.000MHzの周波数は世界の軍隊、沿岸警備隊などでも常に傍受・監視しています。我が国の自衛隊や海上保安庁では「国V121.5」や「Uガード」「ガードチャンネル」とも呼ばれます。

非常信号を発するエマージェンシー・ロケーター・トランスミッター(ELT)航空機用救命無線機 (英: Emergency Locator Transmitter 、略称:ELT)でも、121.500MHzの周波数を使用していましたが、現在は406MHzを使うコスパス・サーサット(COSPAS-SARSAT)衛星システムに移行しています。なお、著名な時計メーカー「ブライトリング」では緊急事態に遭遇した際に生還を手助けする「エマージェンシー」という腕時計を発売しています。エマージェンシーは、この121.5MHzと406MHzの両方の緊急周波数を発信できる送信装置が内蔵されており、購入と使用には航空従事者、無線資格者の資格が必要です。

これらの周波数は緊急時に迅速な対応を可能にし、救助や支援を求める際に非常に重要です。航空機や船舶などでも、これらの周波数を監視し、海上救難当局へ緊急通報をすることが規定されています。

国際緊急周波数が非常に重要な周波数であることを裏付ける事件や事故が複数ありますが、そのうちの1つに1985年の『日本航空123便墜落事故』があります。

同事故では123便の緊急事態を同機と東京航空交通管制部との交信やりとりを傍受していた横田基地が知り、123便に対して国際緊急周波数を使い、同基地への緊急着陸が可能である旨を呼びかけを行いました。ただし、この国際緊急周波数を使って呼びかけた米軍に対し、123便側からの応答はなかったとされています。これについて、操縦室内の混乱など複数の要因が指摘されていますが、不明です。

また、平時から偶発的な軍事衝突を避けるため、世界各国で官民問わず使用しています。

例えば、2018年に日本海で発生した韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案では国際VHFの16ch(156.6MHz)と共に、海上自衛隊のP-1 (哨戒機)がレーダー照射の意図を韓国艦艇側へ確認した際に使われました。

韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案とは、2018年に起きた一連の事件を指す。

2018年12月20日、日本海で韓国海軍の艦艇が日本海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを照射したとされるもの。この事件は、日本と韓国の間で緊張が高まっていた時期に発生し、両国の関係が悪化するきっかけとなった。

当時、海自P-1哨戒機は、火器管制レーダーの照射を受けた後、国際VHF(156.8MHz)と国際緊急周波数(121.5MHz及び243MHz)の3つの周波数を用いて呼びかけを行ったものの、韓国側艦艇からは一切応答がなかった。

日本の防衛省側は、このレーダー照射を重大な脅威と受け止め、韓国側に対して抗議を行った一方、韓国側は日本の哨戒機が韓国海軍艦艇の上空を低空で威嚇的に飛行したため、脅威を感じたとして、防衛上の措置として火器管制レーダーを照射したと主張。韓国側は「脅威を受けた者が、脅威と感じれば、それは脅威である」などの客観性に欠ける回答をした。

防衛省が国民に向けて公開した広報資料『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』からは、韓国海軍艦艇から突如として火器管制レーダー(※武器の照準を合わせるためのレーダー)の照射を受けた海上自衛隊のP-1がその意図を問うため、韓国側に以下の三つの周波数を使って呼びかけていることがわかります。

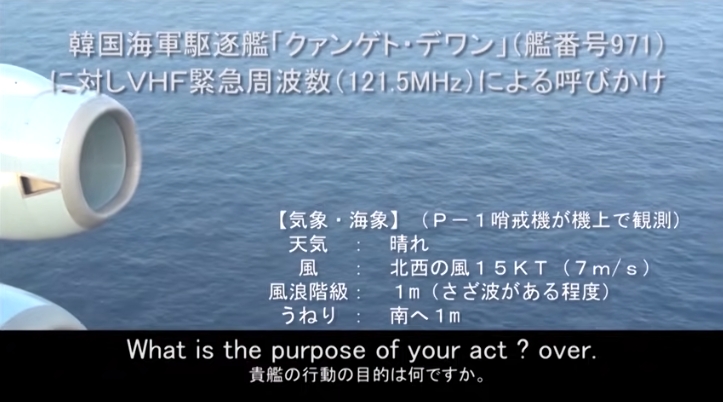

まず初めにP-1は「国V121.5」と呼ばれるAMモードの121.5MHzで、韓国海軍駆逐艦『クァンゲト・デワン』に呼びかけました。

※画像の出典 防衛省が公開した『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』

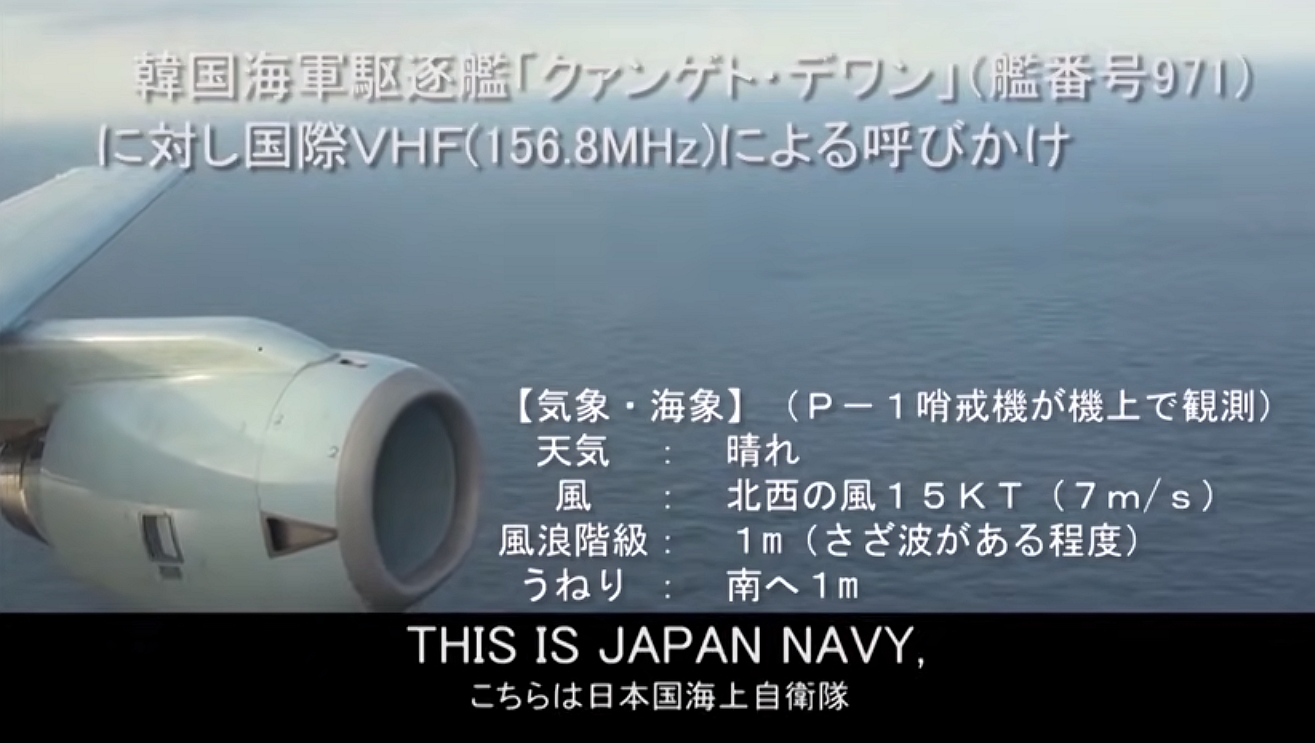

続いて、船舶の安全航行のために国際標準化された無線通信である『国際VHF』の16ch(156.8MHz)で呼びかけます。16chは呼び出し周波数および緊急時の安全呼出などで使用されています。

※画像の出典 防衛省が公開した『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』

国際VHFについては船舶無線の項目で解説しています。

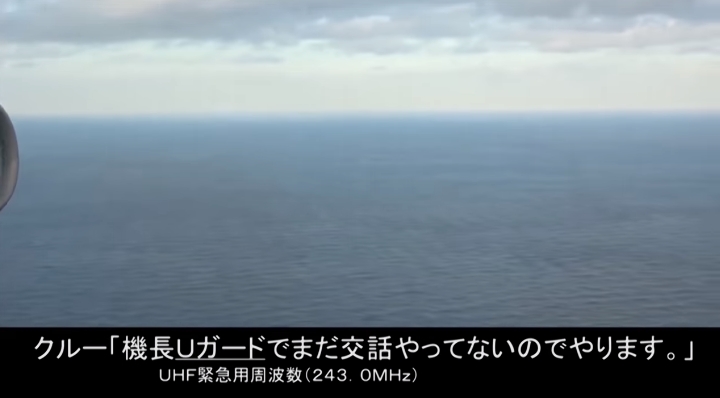

※画像の出典 防衛省が公開した『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』

そして、最後に『Uガード』と呼ばれるUHF帯域のAM通信である243MHzによる呼びかけを行っています。

韓国艦艇側はこれらの周波数を使った自衛隊機側のいずれの呼びかけにも応答しませんでした。のちに韓国政府が発表した声明では『自衛隊機側の通信は雑音まみれで明瞭ではなかった』としています。

しかし、動画のような近距離で、AMモードの国際緊急周波数および、FMモードの国際VHFが雑音まみれで受信できないことはありえません。今回の通信を240キロ先の別の自衛隊機が傍受しています。

この近距離で雑音にまみれて正常に無線通信が傍受できないとあれば、韓国海軍艦艇の無線設備は極めて低品質で僚艦とも満足に交信できず、作戦遂行が著しく困難でしょう。日本側がP-1哨戒機のレーダー照射時の詳細なデータを隠したいのと同様、韓国政府に艦艇の性能を隠したい意図があるにせよ、有効な反論とは言えません。

いずれにせよ、日本と韓国は安全保障上の密接な友好関係が必要であるにもかかわらず、意図不明のまま、火器管制レーダーを外国の軍用機に向ける行為そのものが軍事上、大変危険な挑発行為であり、また国際標準の無線通信による問いかけに対して、その意図を含めて一切の応答をしなかった韓国海軍は国際ルールを破ったことに他なりません。

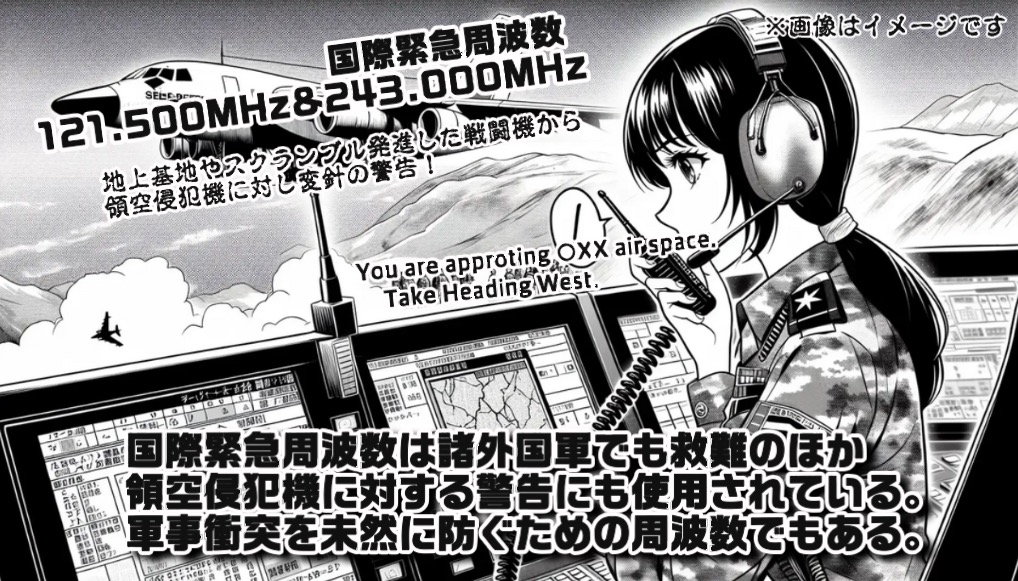

さて、もうおわかりでしょう。『国際緊急周波数』はこのような状況において各国軍でも平時から人道的な救難、そして軍事衝突を未然に防ぐために使われるものですから、同じく国の防衛の最前線で使用されている航空自衛隊のGCI周波数とも密接に関係してくるのです。

領空侵犯対処に係る自衛隊機の行動はGCI解説記事内で示したとおりですが、スクランブル発進した戦闘機はGCIで地上のレーダーサイトから誘導を受け、目標(領空侵犯機)に接近します。この際に戦闘機並びに地上のレーダーサイトは『Uガード』で領空侵犯機に呼びかけます。

当然、訓練でも実戦と同様、警告→ワレに従わない事態を想定し、対処のための20mmバルカン砲使用許可の確認、許可からの射撃・・・・・・という手順になります。しかし、訓練で実際の国際緊急周波数を使って、模擬の警告を出すことはできないため、数あるGCI波の中の1波でそれを代用します。

したがって、大空の上で起きる一触即発の事態を伺い知りたいなら、普段からGCIと共に国際緊急周波数も傍受対象にするのがベスト。

ところで、この国際緊急周波数に関して面白い逸話があります。

NTT東日本とNTT西日本が1991年ごろに販売したコードレス電話機「ハウディ・コードレスホンパッセS200」とその後継機「同S220」が、ある特定の条件下において、不正な周波数の電波を発射するとして、2006年に回収されました。

その不正な周波数とは、なんとUHF帯の国際緊急周波数である243MHz。救難信号だったのです。

NTTが同製品の回収告知を出している。出典 NTT公式サイト https://www.ntt-east.co.jp/release/0609/060926.html

特定の条件下とは経年劣化により、内蔵の2次電池の電圧が2V以下になった場合。その際、制御回路が誤動作し、意図せず243MHzの電波が発射されてしまうとのこと。NTTによると”設計ミス”とのことです。

コードレス電話機の子機は253.8625 – 254.9625MHzを使用しますから、誤作動でこんなことが起きてしまうのも頷けます。

しかし、単なる笑い話では済みません。

2006年6月18日~7月20日にかけて起きたこの騒ぎでは、千葉県銚子市の民家にあった同型電話機から、243MHzの”遭難信号”が279回発信されました。

そのたびに海上保安庁が確認のため、船艇や航空機で出動したそうです。不具合とはいえ、まったくもって大迷惑なコードレス電話機でした。

出典 https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20060926/121536/