陸上自衛隊では、隊員の野外行動や訓練、災害派遣時における栄養確保のため、戦闘糧食が支給されている。戦闘糧食は、隊員が野外で携行し消費できる「携帯できる食事」として設計されている。

その戦闘糧食の中で、これまで代表的だったのが缶詰形式で提供される個食用の戦闘糧食I型であった。I型は通称「缶メシ」と呼ばれ、屋外での活動中に必要なカロリーや栄養を効率よく摂取できるよう設計されており、野外活動や訓練、災害派遣など、現場での栄養補給を目的として開発され、保存性、携帯性、栄養バランス、調理の簡便性を重視した設計となっている。

戦闘糧食I型の缶詰は、主食や副食が個別に密封され、常温で長期間の保存が可能である。保存性の高さは、過酷な野外環境や長期の任務でも品質を維持する上で重要な特徴である。また、缶詰であるため、物理的に強く、移動中に潰れたり破損したりするリスクが低い点もメリットとされていた。

2016年に陸自での戦闘糧食I型の新規調達は打ち切られ、II型へ全面移行

陸上自衛隊においてはこの缶詰タイプの戦闘糧食I型は2016年2月に調達が終了し、後継のII型に全面切り替えされている。レトルトパックタイプのII型はメニューが豊富で、何より味が良いので隊員から好評である。

なお、海自と空自では戦闘糧食I型を今後も継続調達となっている。陸上自衛隊での廃止の理由は「かさばって持ち運びが不便なうえ、鍋などで加熱して食べるので、部隊は調理器具も運ぶ必要があったため」と読売新聞が伝えている。

陸上自衛隊は、隊員が任務などの際に持ち歩く携行食の「戦闘糧食」を、従来の缶詰タイプからレトルトパックタイプへ全面的に切り替えることを決めた。

中略

これに対し、90年に登場したレトルトパックタイプは、1食分が1袋にまとまっていることや、水を加える発熱材を使うことで手軽に温めて食べられるのが特徴。空から投下しても破れるなどの問題がなかったことも実験で確認された。

2016年02月23日 18時04分 Copyright © The Yomiuri Shimbun

引用元

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160223-OYT1T50145.html?from=ytop_main4

戦闘糧食I型の特徴とコンセプト

戦闘糧食I型は、東日本大震災などの災害時に被災者へ支給されるなど、被災者への非常食としても活用実績がある糧食である。自衛隊としては備蓄している食料の中から出せるものを提供せざるを得なかった一方で、そのメニューの中に「赤飯」が含まれていたことが問題にされた。赤飯の缶詰を出されたことに対して憤りを覚えた被災者もいたとの報道がある。戦闘糧食II型でも、一部メニューに赤飯が含まれている。

缶詰タイプである戦闘糧食I型は頑丈であることに加え、レトルト食品に比べて長期保存が可能な点が利点である。しかし、実際に消費する隊員にとっては、メニューの多様性や食べやすさにおいて、レトルトのII型の方が魅力的であるという。こうした理由から、陸上自衛隊では2016年にI型の使用を終了し、現在はレトルトパウチ形式の戦闘糧食II型が採用されている。

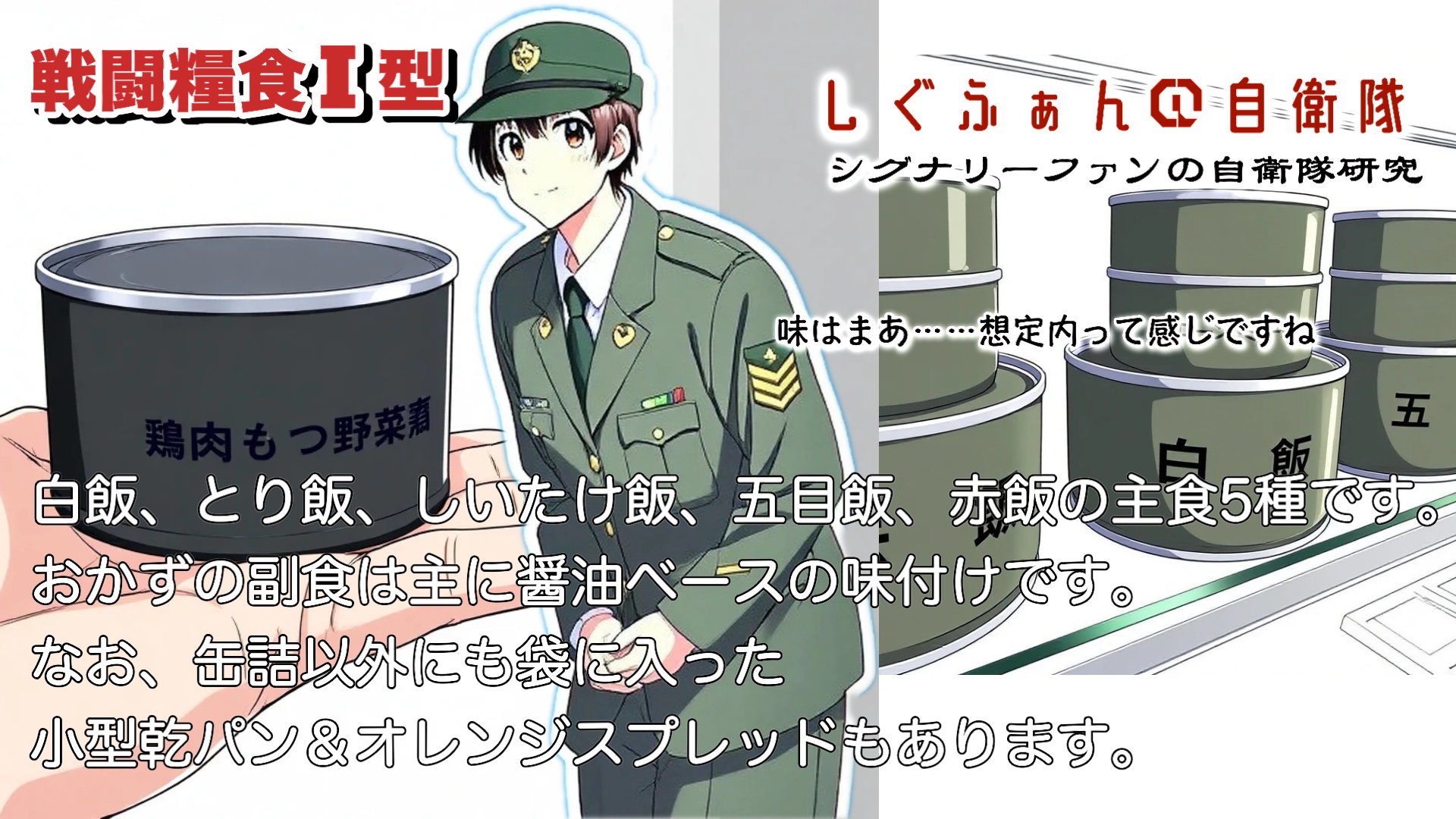

メニュー

戦闘糧食I型の主食メニューは、白米、赤飯、五目飯、とり飯、しいたけ飯、さらにカンパン(ビニールパック入り)が用意されている。

副食メニューには、ウインナーソーセージ缶、ます野菜煮缶、たくあん漬缶、まぐろ味付缶、福神漬け缶、味付ハンバーグ缶などが含まれていた。

主食はもち米が多めに使われ、腹持ちが良い一方で胸焼けするという隊員の声もあった。なお、陸自ではこのカンメシの組み合わせは選べなかったが、海自では選択可能。

副食の味付けは、通常の隊員食堂の調理同様、全体的にやや塩辛めであり、戦場における食事では塩分を強める方が適していると考えられている。特にハンバーグ缶は、冷えると味が濃くなるため、隊員の間では「すごい味」と表現されることもあった。

温めることで味と栄養価が最適化

戦闘糧食は、温めることで味と栄養価が最適化される。缶のままでは味も栄養も十分に発揮されないが、湯煎によって白米をα化させることで、味と栄養の両面で向上する。湯煎さえ行えば、開封後でも2〜3日は常温での保存が可能であり、冬場の野外活動でも十分に食べられる。通常は個別に湯煎するのではなく、一度に大量の缶をまとめて湯煎する運用が一般的であった。

大きな缶と副食の小さな缶がセット

I型は、主食の大きな缶と副食の小さな缶がセットになっており、パッケージは野外で目立たないよう艶消しの暗緑色(OD色)で塗装されている。なお、1990年代初頭までは銀色の無塗装缶が使用されており、視認性が高かったという特徴もあった。

缶には「赤飯」などとゴシック体で表記されている。

開封には基本的に缶切りが必要であるが、6缶に1個のみ簡易缶切りが付属していた。しかし、隊員は多くの場合、自前のビクトリノックスやウェンガーの十徳ナイフで開けることが通常であった。効率と確実性を考えれば、個人装備での開缶が現場では実用的であったのである。

謎のタクアン祭り

戦闘糧食の調達は、師団の需品科との事前調整に基づいて行われる。しかし、調達に失敗すると、タクアン缶ばかりが配給される事態が発生することもあった。この状況は隊員の間で「タクアン祭り」と称され、恐怖の対象として語られた。

缶は入れ子式

缶は入れ子式になっており、使用後は非常にコンパクトにまとめることができる。陸上自衛隊では、敵に部隊規模を推測されないように食べ終えた缶を土に埋めることも指導されるが、演習時には回収してリサイクルされることが通常である。

戦闘糧食に入ってる小型乾パン(金平糖入り)とオレンジの水飴の話

陸自で配給されていた小型乾パンはコンペイトウが入っており、さらにオレンジスプレッド(オレンジ味の水あめ)がセットになっていた。乾パンにつけたりして食べる。昔はレバーペーストのチューブもあった。

旧軍の頃から軍用糧食として調達されていたのが乾パンである。市販のものと大きく変わらない味だが、自衛隊マーク入りで日本政府の支給品という特別感がある。

陸自と海自、どちらでも現行で支給されているが、陸自のカンパンは甘くない。その代わり、唾液が出るように金平糖のおまけ付きであった。行軍中でも食べやすいように、小さいサイズにされるという工夫があった。一方、海自のものはサイズが大きく、カンパン自体がほんのり甘みがあるのが特徴である。

まとめ

総じて、戦闘糧食I型は耐久性・保存性・利便性を兼ね備え、現場での任務遂行を支える実用的な缶詰糧食であり、隊員たちは日常的な運用の中でその効用と限界を理解しながら扱っていたのである。

なお、配給された戦闘糧食は隊員の裁量で消費可能であるが、転売は禁止されている。こうした運用上の制約も含め、戦闘糧食I型は長期間の野外活動や災害派遣における隊員の活動を支える基本的な装備品であった。