UH-60Jは、航空自衛隊が長年使用してきた大型輸送ヘリコプター「V-107」の後継として導入された全天候型救難ヘリコプターです。

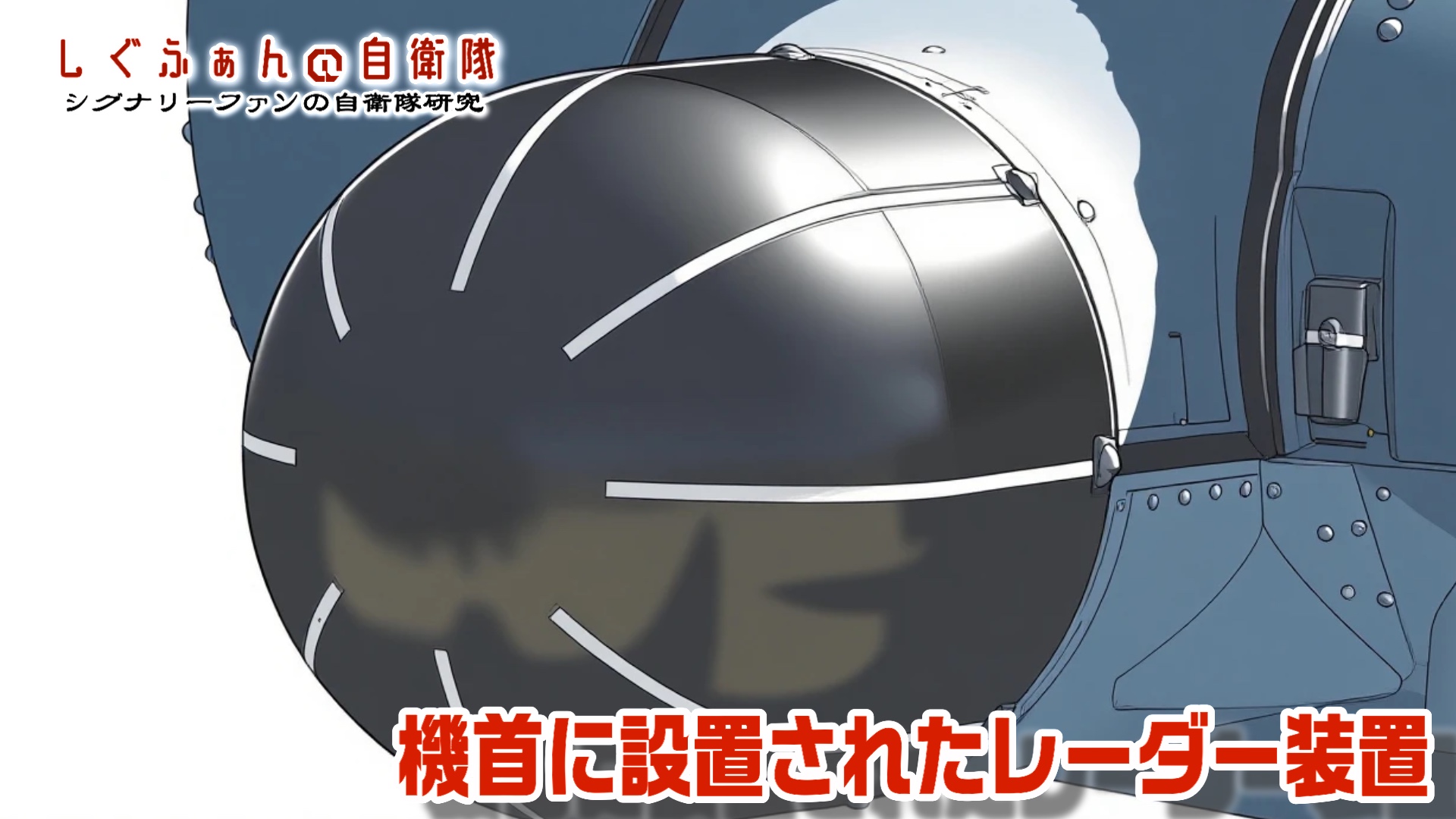

赤外線暗視装置(FLIR)や気象レーダー、そして高精度な慣性航法装置を搭載しており、昼夜・悪天候を問わず任務を遂行できる性能を備えています。

このUH-60Jは、陸上・海上・航空の各自衛隊で共通して運用されている多用途ヘリ「UH-60」シリーズの一種で、航空自衛隊では2008年度の時点で航空救難団に39機が配備されていました。

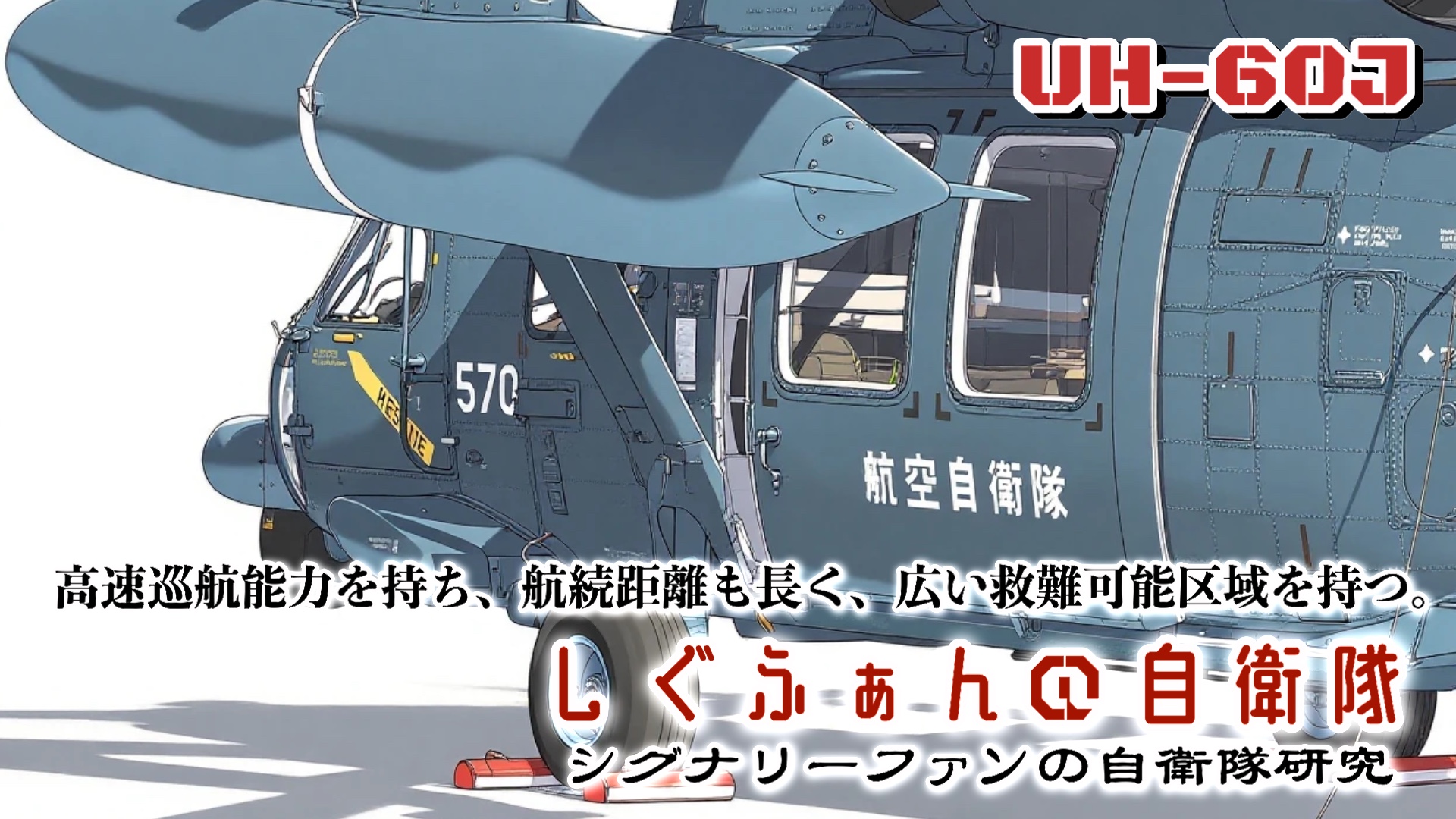

かつては白と黄色のツートンカラーが印象的でしたが、近年では洋上迷彩を採用した低視認性(ロービジビリティ)塗装に変更され、より実戦的な外観へと進化しています。

UH-60Jは、アメリカ空軍の救難ヘリ「HH-60A」をベースに日本の環境や運用目的に合わせて改修された機体です。

荒天や高温多湿といった厳しい条件下でも安定した飛行が可能であり、遭難者の救出や医療搬送、災害派遣など、あらゆるミッションに対応できる信頼性の高いヘリコプターです。

次に、その具体的な性能や特徴について詳しく見ていきましょう。

基本仕様と装備

UH-60J は、米国の汎用ヘリ UH-60(ブラックホーク)をベースとし、救難任務仕様に改良を加えた自衛隊向け改造機です。代表的な仕様は次の通りです。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 乗員 | 約 5 名 |

| 全長 | 15.65 m |

| 全高 | 5.13 m |

| 全幅(ローター含む) | 5.43 m(ローターは16.36 m) |

| エンジン | 2 基、T700IHI-401C 型 |

| 最大速度 | 約 144 ノット(およそ 265 km/h) |

| 巡航速度 | 約 127 ノット(約 235 km/h) |

| 航続距離 | 約 1,295 km |

| 実用上限高度 | 約 13,500 ft(約 4,000 m) |

| 全備重量 | 約 10.0 トン |

加えて、UH-60J には救難任務に不可欠な高度な装備が備えられています。

-

赤外線暗視装置(FLIR 等)

-

気象レーダーや精密慣性航法装置

-

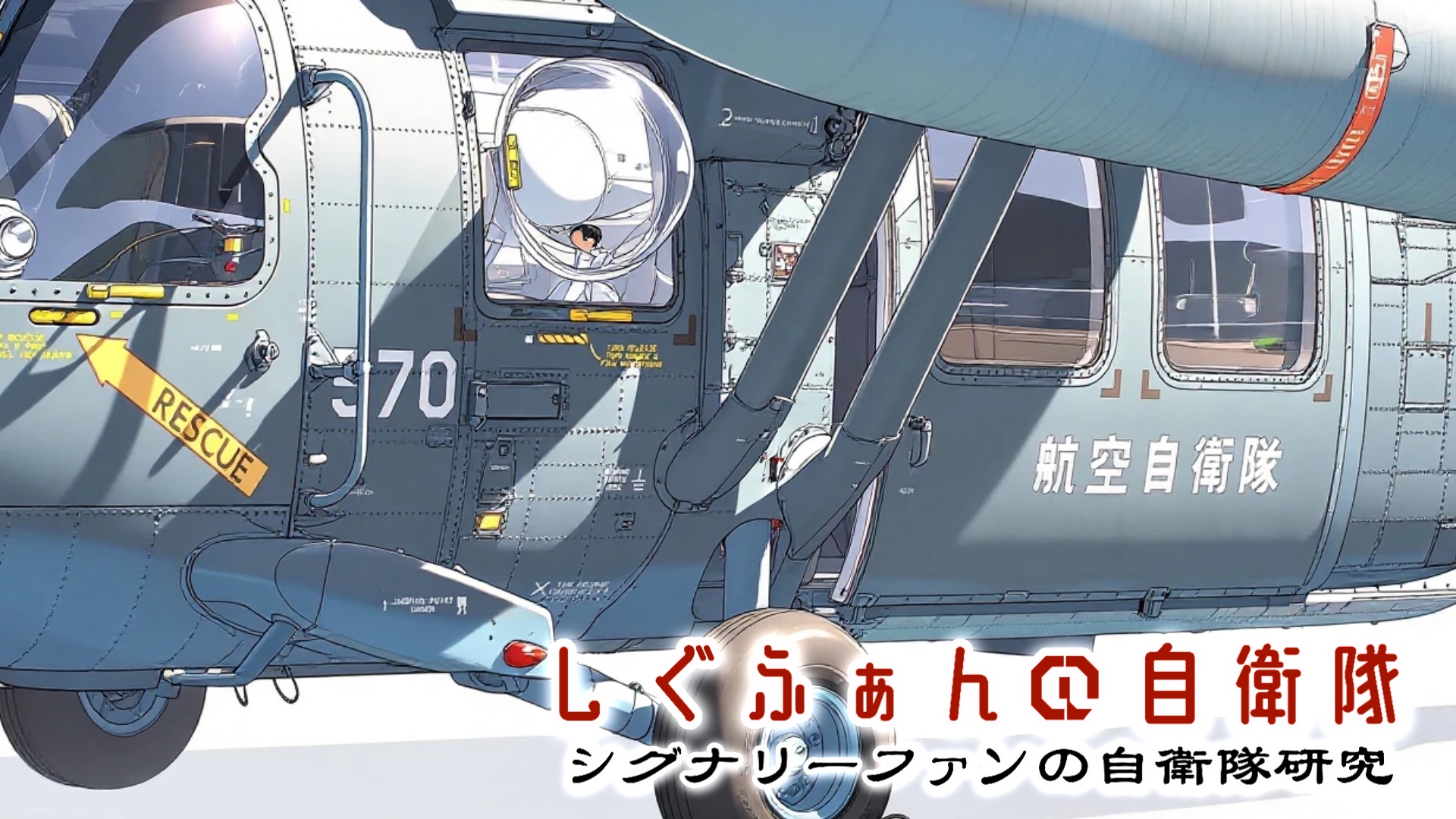

捜索用バブルウィンドウ(側面に膨らんだ観察窓)

-

空中給油装置(プローブ)を備えた機体も一部存在

-

自己防御装備としてチャフ・フレアやミサイル警報装置が搭載されている機体も一部存在

UH-60Jは、赤外線暗視装置(FLIR)や気象レーダーなどの近代化装備の導入によって、夜間や悪天候時でも捜索活動を継続できるなど、運用効率が大きく向上しています。

航続距離も長く、遠隔地や洋上、山岳地帯などでの高度救難任務にも対応できます。

従来機と比べて現場到達までの時間が短縮され、防空識別圏全域をカバーできる運用範囲を確保しています。

これにより、遭難者を生存可能時間内に救助できるケースが増えたとされます。

用途は救難活動に限らず、災害派遣や離島からの患者搬送にも対応。UH-1Jのような多用途ヘリとして、平時・有事を問わず幅広い任務で運用されています。

また、陸上自衛隊でもUH−60JAを配備しています。

機体側面、操縦席後方には球面風防(バブルウインドウ)が設けられており、見張り員が捜索任務に使用します。

さらに、外部燃料タンクの搭載により航続距離・捜索範囲の拡大が図られています。

洋上迷彩は、海上での活動時に上空から敵航空機によって視認されにくくすることを意図したもので、環境に溶け込む迷彩効果を発揮します。

武装など

UH-60J は救難任務を優先する機体でありつつ、状況に応じて.50口径重機関銃(M2)や5.56mm MINIMI をドアガン/窓ガンとして搭載できる設計になっています。

ただし、これらは常設の攻撃兵装ではなく、あくまで自己防御・救助支援のための搭載オプションです。

結論から言うと、航空自衛隊のUH-60Jは本来は救難・捜索・搬送が主任務の機体です。

陸自のUH-60JAのように、重機関銃を多数搭載して前線へ武装した普通科隊員や第1空挺団員を運ぶための準攻撃用の機体ではなく、常設の攻撃兵装を前提とした設計ではありません。

ブラックホークの公式・公的な装備紹介や機体諸元では、ドアに.50口径(12.7mm)重機関銃 M2 を搭載可能、左右の窓に5.56mm機関銃(FN MINIMI 相当)を設置可能と明記されている資料があります。

FN社(自衛隊の取得したものは国産ライセンス品)の MINIMI は5.56×45mm弾を使う分隊支援火器(軽機関銃)で、ヘリのドアや窓にピントルマウントや専用銃座で取り付けて「ドアガン」運用されることがあります。

自衛隊でもMINIMIの車載・搭載運用実績があり、陸自のUH-60JAではMINIMIおよびM2重機関銃を並行搭載する運用も確認できます。

そして、航空自衛隊のUH-60Jでも近年では任務や状況に応じて自己防御用・対地抑止用の銃座を設け、5.56mm機関銃MINIMIを搭載した実例が確認されています。

これは本来の「コンバット・レスキュー」部隊への回帰を進めた措置と見られますが、必ずしも全機同一仕様ではなく、任務や部隊ごとによる改修です。

つまり、標準的な構成ではないものの、必要に応じて M2(重機関銃)やMINIMI(分隊支援火器)をドアガン/窓ガンとして運用できると理解できます。

ただし、陸自のブラックホークのように12.7mm機関銃のような大口径ではなく、小銃弾と同じ5.56mmのMINIMIでは攻撃力が限定的です。

救難機であるため、前線の厳しい戦闘空域に単独で投入することは危険性を伴い、救難任務での武装は「自己防衛・要救助者の保護」など限定的な目的に留まると考えられます。

なお、生存性向上装備(防御兵装)については充実しており、UH-60J/近代化型にはチャフ・フレア投射装置やミサイル警報装置(MAWS)等の自己防御装備、IRサプレッサ(赤外線低減)やワイヤーカッターなどが導入されており、これにより被弾リスクがある空域での短時間滞空などの運用に耐えうる態勢を整えています。

HH-60系との比較と「戦闘捜索救難(CSAR)」

このように機体への武装は戦闘状況下での捜索救難(戦闘捜索救難…Combat Search and Rescue、略称:CSAR)を想定したものになります。

アメリカ軍にはまさにこのCSAR任務に特化したHH-60シリーズも運用されています。

UH-60J(日本仕様の救難機)と米軍で使われる HH-60 系(Pave Hawk / Jolly Green II / Jayhawk など)は同系統の機体(S-70 / H-60 系)をベースにしていますが、「役割」「装備」「防護・武装」「航続・索敵能力」「想定される運用環境」の点で明確な差があります。

HH-60系(特に空軍型の Pave Hawk / HH-60G や後継の HH-60W)は「戦闘捜索救難(CSAR)」を想定し、防護・火器・空中給油など戦場での長時間・遠方・被撃領域での運用能力を強化した機体です。

また、HH-60G/HH-60W Pave Hawk 系は高度な精密航法、衛星通信、拡張型 EO/IR センサー、場合によっては Over-the-horizon データリンクや戦場情報統合機能を備え、敵対環境下でも捜索・誘導・回収指揮が行えるようになっています。

HH-60W ではさらに統合ミッションシステムで状況認識を高めています。

一方、UH-60Jは日本の救難/航空救難要件(洋上・山岳・離島対応、悪天候夜間対応など)に特化した救難機で、機内装備やセンサー面で強化されていますが、HH-60G のような“戦闘向けの重武装・被害耐性”とは運用思想がやや異なります。

したがって、UH‑60Jは機体や運用手順・体制、装備群が敵対空域で孤立者を回収するCSAR(戦闘捜索救難)任務用に最適化されたHH‑60系とは根本的に異なるため、UH‑60Jに一時的に機関銃などを搭載しても、自己防護・持続性・統合ミッション機能が強化されたHH‑60G/HH‑60Wレベルの本格的な能力を実現するのは難しいと考えられます。

なお、HH‑60系はCSARを想定した高度な能力を備えており、支援がなくても単独で侵入し、回収を試みられますが、やはり戦闘機・攻撃ヘリ・制圧火力の支援アセットと組むのが前提です。

つまり、単に機関銃を載せただけでは被撃領域での回収成功率は大幅に上がりません。

したがって、航空自衛隊でもCSARでは陸自の地上部隊(第一空挺団や水陸機動団など)や攻撃ヘリ、さらに空自の戦闘機や電子戦機との連携が絶対です。

これらのアセットなどの外部支援と組み合わせることで、ミッション到達率は大幅に向上すると一般的に考えられます。

これ以上は実際の部隊運用の領域になるため、言及できません。

まとめ

航空自衛隊のUH-60J は、救難任務における「完全な万能型」ではないものの、日本という地形・気象条件を踏まえた運用を前提として、高い実用性を備えています。

特に悪天候・夜間・山岳域・洋上といった過酷な環境下で、捜索範囲を広げつつ迅速に出動できる能力は、他国の救難ヘリと比べても遜色のないレベルにあります。

とはいえ、万能ではないゆえに、適材適所の運用やサポート装備との連携が不可欠です。UH-60J の真価は、単体性能だけではなく、運用体制・隊員技量・支援機器との総合力によって測られるでしょう。

現在ではUH-60J の改良型(UH-60JⅡ など)が導入され、グラスコックピット化や自動操縦機能、より洗練された防護性能などが付加されています。

さらに航空救難団は、CH-47大型輸送ヘリも配備。飛行場のない離島のレーダーサイトなどへの人員・物資の迅速な輸送、緊急時には救難任務にも投入されます。