Contents

アマチュア無線局の局免が手元に届いたら、従事者免許を携帯して、さっそく交信してみましょう。

無線用語では交信のことを『QSO』と呼び、アマチュア無線では基本的な交信形式を指します。とくに楽しいおしゃべりを『ラグチュー』と呼びますが、その語源はもともと英語の『Chew the rag』で、なぜか日本ではひっくりかえされて『ラグチュー』になりました。

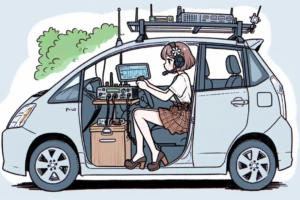

写真はシャック(無線室)の一例。外国とHF(短波)で交信するには高価なHF無線機とHF用アンテナが必要ですが、まずは安価な144MHzや430MHzの無線機で地元圏内を目安に交信を。

気軽な会話こそがラグチュー本来の楽しみ方。短波帯はテクニックが必要ですが、144MHzや430MHzなら特別な技術もアンテナも不要で入門に最適なバンドです。送信出力や電離層の状態によっても変化しますが、ほぼ数100Km圏内の交信が基本となります。ご近所のハムと気軽にラグチューしましょう。

アマチュア無線の交信で誰かを呼び出し、交信に至る方法は簡単にまとめると以下のようになります。

- CQ呼び出し:

- アマチュア無線局が自局のコールサインを用いて、他のアマチュア無線局への交信呼びかけを行うことを「CQ」と呼びます。通常は呼び出し周波数において「CQ、CQ、CQ、こちらは [自局のコールサイン]」といったCQ呼び出しを行います。

- 応答:

- 自局のCQ呼び出しにより、他のアマチュア局が応答する形でコミュニケーションが始まります。応答する際には、相手のコールサインと自分のコールサインを使って応答します。

- サブチャンネルへ周波数変更:

- 呼び出し周波数での呼びかけで応答があれば、その後、サブチャンネルへと両局が周波数変更し、QSOを始めます。

- 交信内容:

- 通常、QSOでは以下のような基本的な情報が交換されます。

- 信号報告(RSレポート): 通信相手の信号の強さやクオリティに関する報告。

- QTH(位置): 自分の現在の位置やQTH Locator(位置座標)の交換。

- 名前や興味: 個人的な情報や趣味、関心事についての情報の交換。

- 通常、QSOでは以下のような基本的な情報が交換されます。

- 交信の終了:

- 交信が終了する際には、お互いに「さようなら」を意味する「73(セブンティスリー)」などの挨拶を述べ、終了します。

それではさらに詳しく以下に手順をご紹介いたします。

他の局を呼び出す、他の局の呼びかけに応答する「CQ」の基本手順

『CQ』とは無線通信において、通信可能圏内にある不特定多数局への呼び出し、あるいはそれらに対する通報を同時に送信しようとするときに用いられる略符号です。

アマチュア無線では『不特定のアマチュア局に対しての呼掛け』として用いられ、簡単に言うと『誰でもよいので交信する相手を探しています』という意味合いになります。

アマチュア無線で交信をする場合、まずは以下の二つのどちらかを行います。

- 自分がCQを出す

- CQを出している局に自分が応答する

まずは『呼出周波数(メインチャンネル)』に合わせてみよう

従事者免許と無線局免許を取得したあなたの手元には無線機があると思いますので、アンテナがしっかりと繋がっているのを確認し無線機の電源を入れたなら、とりあえず144MHz帯なら145.000MHz、430MHz帯なら433.000MHzに合わせ、しばらくそのまま聴取してみてください。これらの周波数は『呼出周波数(メインチャンネル)』として決められているもので、自分でCQを出す場合も、誰かのCQ呼び出しを受信したい場合も、まずはこちらに合わせてみましょう。

アマチュア無線では、それら各バンドにおけるメインチャンネルで呼び出しを行い、メインチャンネル以外の『サブチャンネル』に移ってから交信することが基本ルールとなります。

なお、145.000MHz、433.000MHzはそれぞれ通常は呼出周波数ですが、災害発生時などに使用される『非常通信用周波数』としても規定されています。何らかの非常通信が行われた際は通常の呼び出しは控え、非常通信の有無を聴取したいもの。また万が一、非常通信を傍受して相手局から通報を依頼されたら、できる限り詳しい状況を聞き取ってためらわず通報したいもの。この非常通信はボランティア精神で行うように総務省では推進しています。

まずは『メインチャンネルで呼び出し。おしゃべりは必ずサブチャンネルで』と覚え、メインチャンネルでの呼び出しを聴取して、アマチュア無線での呼び出し方を学ばれてください。

もし休日であれば、それらのメインチャンネルに合わせてしばらく待っていると、どこかの固定局(自宅)や、ドライブ中の移動局(モービル局)が出す呼び出しを受信できるかもしれません。その呼出しが不特定への『CQ呼び出し』であれば、呼び出された不特定のアマチュア局の中の一人は、もちろんあなた。さっそく応答してみましょう。

ではCQについて、さらに解説していきましょう。

CQを出している局に応答してみよう

例えば以下のように、あるアマチュア局がメインチャンネルでCQ呼び出しを行い、不特定局の交信相手を探していたとします。

「CQ CQ CQ こちらは(自局のコールサイン)。入感局ございましたらQSOよろしくお願いします。受信します。どうぞ」

もし、上のようなCQが入感したら、下記の様に応答してみてください。

「(相手のコールサイン)。こちらは(あなたのコールサイン)。どうぞ」

そっけない感じですが、あくまで基本例なので、このような感じを基にして、自分なりにアレンジして応答してみてください。相手に電波が届けば、応答があるはずです。もちろん、送信出力などの要因により、相手の電波は届いても自局の電波は相手に届いていない場合もありますので、応答してもらえないかもしれません。無視されたとは思わず、めげずにチャレンジしてください。応答があった場合、サブチャンネルに移動してラグチューを始めましょう。

自分でCQを出そう

もし、上記のように他局のCQ呼び出しが聴取できない場合、上述した手順で自分からCQを出してみましょう。なお、アマチュア無線では慣習的に『CQ』の後に周波数帯を周波数、または波長でつけることがあります。例えば、144MHz帯の場合は波長が2mであるため「CQツーメーター」と言ったり、430MHzの場合は「CQヨンサンマル」といった具合です。通常、CQは三回以下と規定されていますので、2回でも1回でもOKです。

CQ呼び出しの例として、現在の主流は以下のような手順です。

- まずサブチャンネルの周波数チェックをする。

- 次にメインでCQを出し、先ほどチェックしたサブに移ることを宣言し、移ってからCQを出す。

- 相手が応答すれば、そのままサブでQSOする。

自分からCQを出す場合はサブチャンネルのチェックを忘れずにしておきましょう。誰も使っていないように静まり返った周波数でも10分は傍受したうえで「こちらは(自局コールサイン)。こちらの周波数、どなたかお使いですか」と声を出し、確認して見ましょう。他の局が使用中の場合は別の周波数を同じように探しましょう。

なお、これら各バンドのメインチャンネルはあなた以外の多くの人も聴取しています。自分一人で何十分も呼び出しで占有しないように注意しましょう。したがって、本来はメインチャンネルでCQを出すものですが、メインの占有を避けるべく、あらかじめサブに移ることを宣言し、サブでCQを出す人が多い現状です。

何度かメインでCQを出しても応答がない場合、いったん休憩して時間をおいてから再度呼び出しを行ってみましょう。

QSOの基本的な交信内容は?

さて、上記のようにメインチャンネルでのCQ呼び出しやCQへの応答で交信相手が見つかったあとはサブチャンネルに移り、お互いに会話(交信)をすることになりますが、一体何を話せばよいでしょう。基本的なポイントを押さえておきましょう。

RSレポート交換で電波状態や了解度を知らせあおう

相手が見つかった喜びのあまり、そのままラグチューに突入しがちです。しかし、まずはコールサインをお互い確実に交換し『RSレポート交換』も必ずしましょう。アマチュア無線の交信でなにはなくとも、まず第一に行わなければならないのが、RSレポートの交換です。相手の電波がどのくらいの信号強度と了解度で受信しているのかを相手に伝えることです。相手からも同じように返ってきますから『レポート交換』になるわけです。

了解度は自分の耳で判断し、信号強度は無線機の表示されているSメーターを読み上げますが、このRSレポートには『RSTコード』を通常使用します(Sメーターではなく自分の耳で判断するのが耳Sと言います)。

了解度

| R | 説明 |

|---|

| 1: | 了解できない |

| 2: | かろうじて了解できる |

| 3: | かなり困難だが了解できる |

| 4: | 事実上困難なく了解できる |

| 5: | 完全に了解できる |

信号強度

| S | 説明 | |

|---|---|---|

| 1: | 微弱でかろうじて受信できる信号 | |

| 2: | 大変弱い信号 | |

| 3: | 弱い信号 | |

| 4: | 弱いが受信容易な信号 | |

| 5: | かなり適度な強さの信号 | |

| 6: | 適度な強さの信号 | |

| 7: | かなり強い信号 | |

| 8: | 強い信号 | |

| 9: | 非常に強い信号 |

引用元 http://ja.wikipedia.org/wiki/RSTレポート

完全に相手の音声が理解でき、信号強度が強い場合は『59(ファイブナイン)です』と送ります。

運用規則に則っている限り、好きな話題で交信してOK

レポート交換が終わったら、あとは運用規則に則っている限り、自分の名前と現在地、現在の天気を紹介したり、無線の話や宇宙人の話をしようが大丈夫。しかし『アマチュア業務以外の通信』を行うことは許されていません。たとえば、一般的な営利業務にアマチュア無線を利用することはできません。ほかにも『虚偽の通信』『わいせつな内容の通信』『暗号を使った通信』などが禁じられています。これらの行為を行うと刑事罰の他、総務省からは無線従事者の業務停止処分といった行政処分を受ける場合もあるので気を付けましょう。

ロールコール聴取も面白い

クラブ局などのメンバーが時間を決めてQSOを行う「オンエア・ミーティング」や「ロールコール」などに耳を傾けてみるのも面白いでしょう。

「○×アマチュア無線クラブ」などといった名称のクラブ局が行うロールコールは地元のローカルメンバーによる点呼のようなもので、週に一回程度開かれています。

ご近所、地元のハム仲間をローカル局と言いますが、このようなやり取りを聞いて交信の手法を学習するのも良いでしょう。

「ファイナル」で派手に”お開き”宣言しよう

楽しいラグチューを何十分もして、いよいよネタも無くなってきたし、眠たいし、ここらで交信も切り上げたいなあ……でも、なんだか相手に悪い気がするし、交信を終わるキッカケがつかめないなあ……と思うこともあるでしょう。

大丈夫。こんな時は交信終了宣言である『ファイナル宣言』をしましょう。アマチュア無線でそろそろ切り上げたいときのお約束の文句です。「では、夜も遅い時間になりましたので、そろそろファイナルをお送りさせていただ効果と思っております」などのように使用してみてください。ファイナルが送られれば、相手も、そろそろ切り上げ時かな、と理解します。でも名残惜しいのか、ファイナルを宣言したのに、その後も長々としゃべり続けてしまうことがよくあります。

なお、アマチュア無線の世界で『ファイナル」はもう一つの意味があり、無線機の終段回路を指します。俗に言う『ファイナルを飛ばす』は無線機がぶっ壊れたことを意味します。

最後に

無線で仲良くなれば、実際に会うこともあります。これを直接目を合わせて会話するという意味から『アイボール』と呼びます。