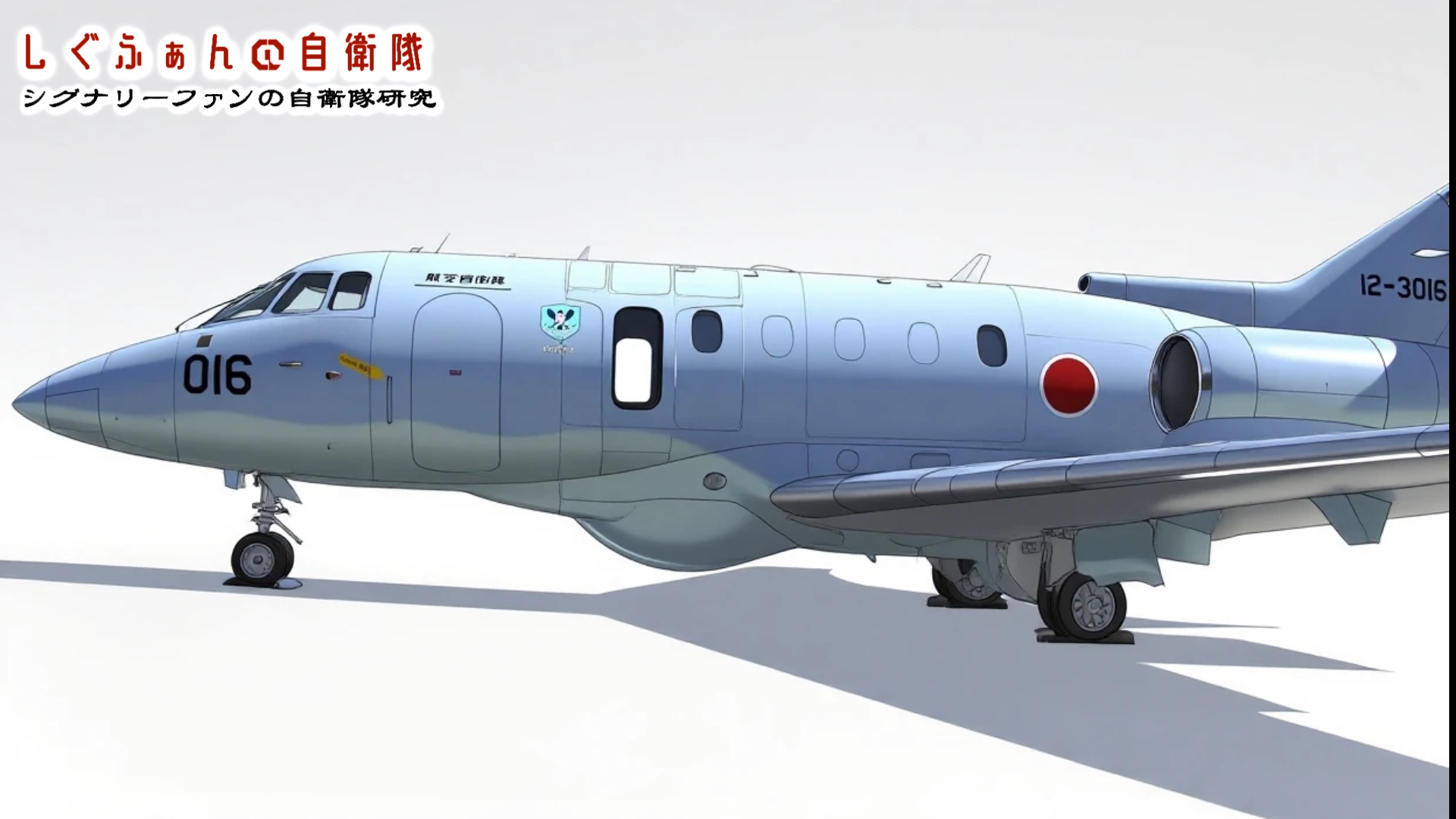

航空自衛隊航空救難団のU-125Aは、救難・捜索機として運用される固定翼機です。

前機種であるMU-2の老巧化のため、その後継機として導入されました。

航空救難団では、UH‑60J救難ヘリと連携して遭難者捜索や災害派遣などに用いられ、通常は救難現場に真っ先に駆けつけて現場を特定し、データリンクでヘリと連携を行う役割を担っています。

詳しく見ていきましょう。

U-125Aの元になった機体

機体は英国のBAe 125シリーズをベースに日本向けに改修された双発ジェット機で、耐久性や航続距離、捜索性能に優れています。

BAe 125の起源は、1960年代初頭にデ・ハビランド社(後のホーカー・シドレー、さらに後のブリティッシュ・エアロスペース=BAe)によって開発された「DH.125」にさかのぼります。

以後、製造企業の変遷を経ながら、ホーカー・シドレー HS.125 → BAe 125 → ホーカー800シリーズとして改良が重ねられました。全世界で700機以上が生産され、信頼性の高い中型ジェット機として評価されています。

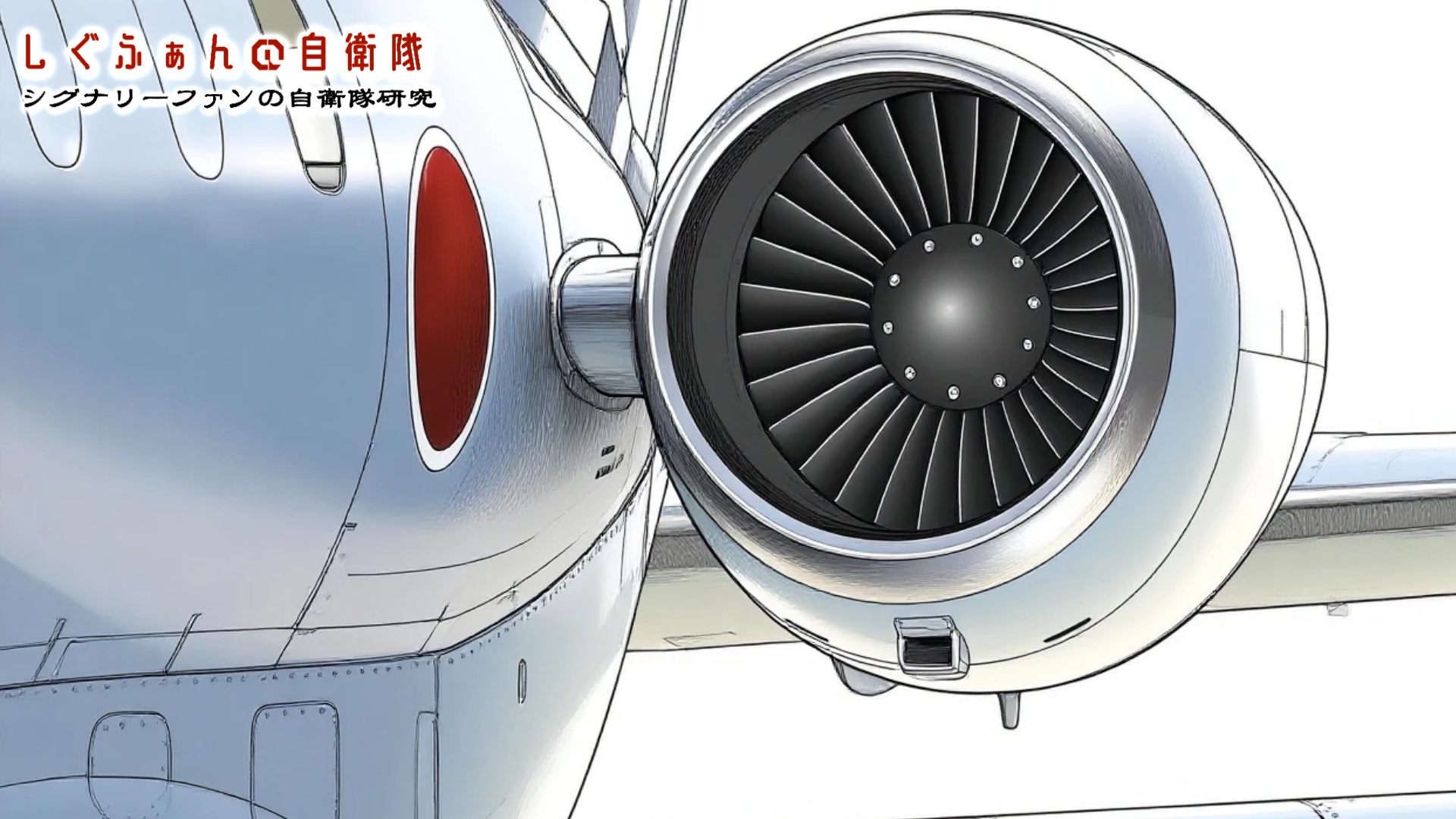

低翼配置の双発ジェット機で、機体後部両側にターボファンエンジン(Garrett TFE731など)を搭載しています。

最大8~10名程度の乗員・乗客を収容でき、航続距離は約3,000km(モデルにより異なる)。

短距離滑走性能にも優れ、地方空港や小規模滑走路でも離着陸が可能です。機内は静粛性が高く、当時としては高級なビジネス機でした。

主な装備

U-125Aに搭載される装備には、気象レーダー、赤外線暗視装置、電子光学センサーなどが含まれ、夜間や悪天候でも捜索活動が可能です。

また、発見だけでなく、直後に生存者への物資投下も行えます。

米軍との比較

米軍の比較対象としては、同じくCSAR(Combat Search and Rescue)や固定翼の捜索救難任務に用いられる「UC‑12(Beechcraft King Air 系列)」や「HC‑130シリーズ」が挙げられます。

特にHC‑130は長距離捜索や救難支援、空中給油など多用途に用いられる点でU-125Aと類似していますが、機体サイズや搭載装備、航続距離は米軍仕様のほうが大きく、より長距離・広域の任務に対応可能です。

機体と運用

U‑125Aは高速で広域を捜索できる特性を持つため、まず遭難者の位置を確認し、正確な座標情報をUH‑60Jに伝達します。

この情報伝達は、無線通信やデータリンク、場合によっては光学センサー映像のリアルタイム共有などを通じて行われます。

U‑125Aはまた、生存者が位置する座標をもとに、UH‑60Jが接近しやすいルートや着陸可能なエリアを指示する役割も担います。

必要に応じて、軽量の救命装備や食料、医薬品などをパラシュートで投下することもあります。陸上だけでなく洋上や山岳地帯でも生存者に確実に届けられる設計です。

最大820km/hの速度を活かし、遭難現場へ真っ先に到着すると、必要に応じて救命糧食その他の救援物資を空中投下することで、UH-60Jヘリコプター到着まで被災者・要救助者の生存率を上げます。

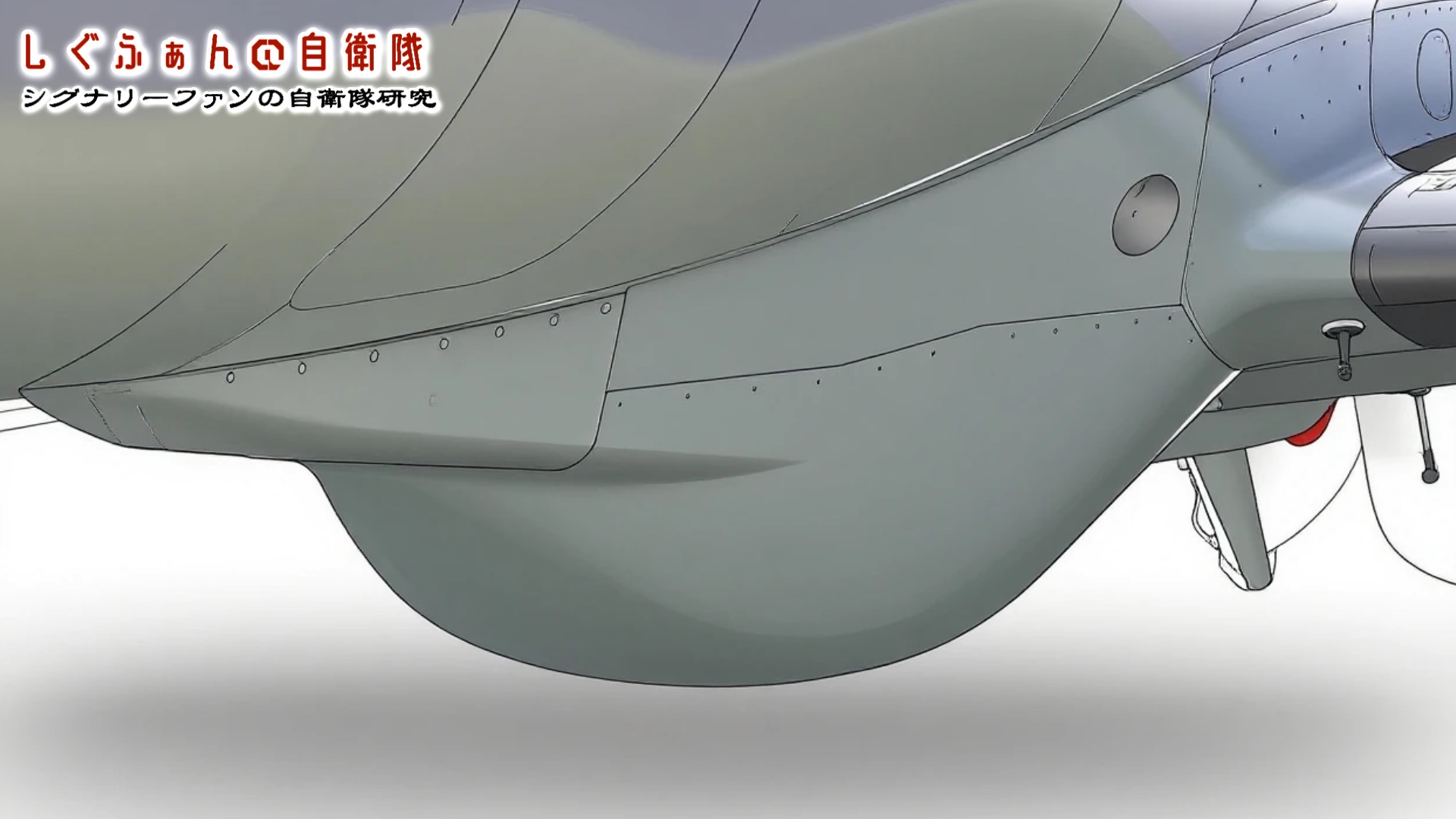

このため、照明弾、救命糧食、救命用品各種を海上に投下できる投下用ベイも装備しているのが特徴です。

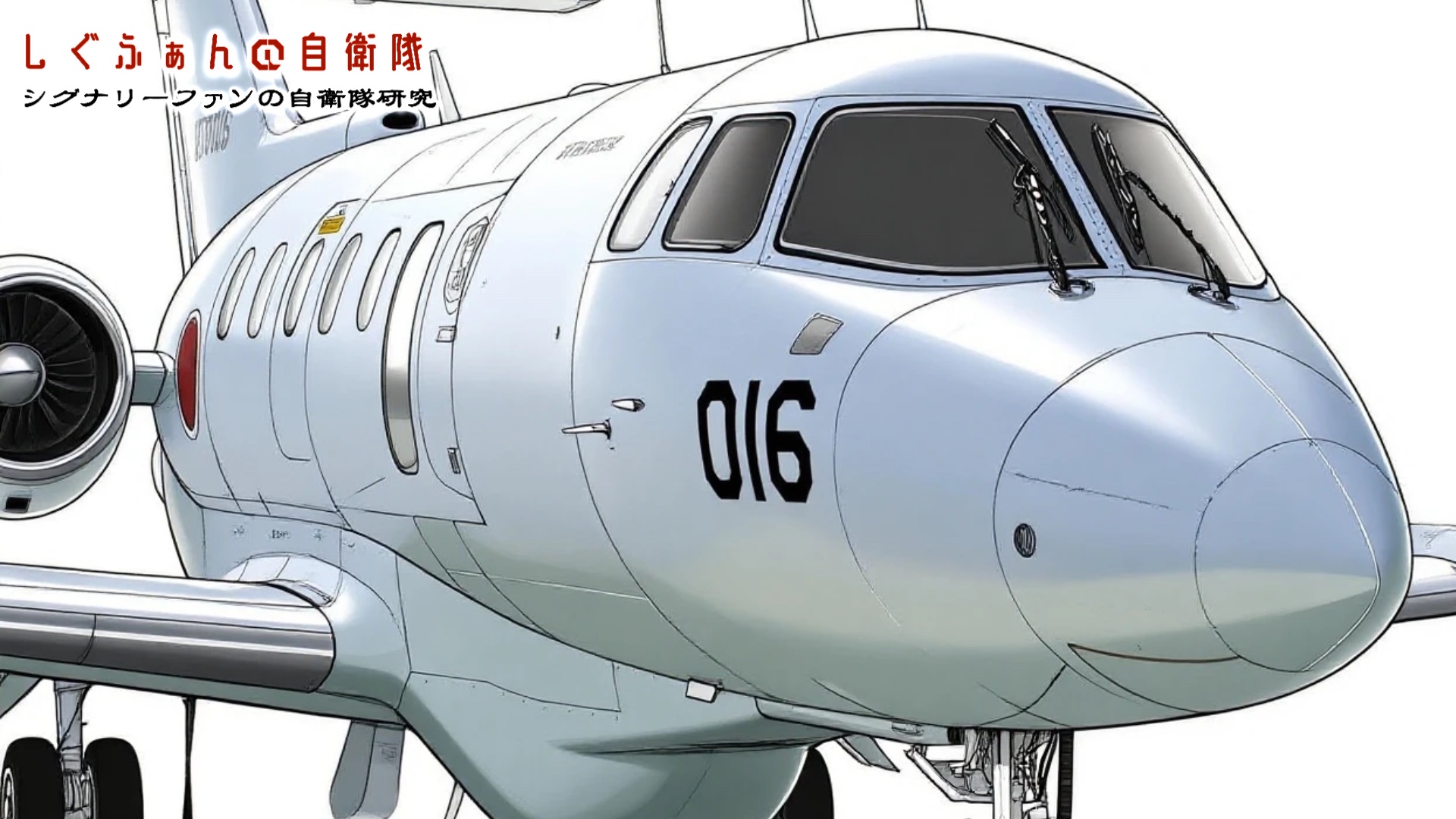

U-125Aには両サイドに設けられた大型捜索窓、捜索レーダー、赤外線暗視装置など極めて高度な装備が満載で、旧配備のMU-2より捜索能力の大幅な向上が図られました。

また、機首下方には格納型の赤外線暗視装置も搭載されています。

UH‑60JはU‑125Aから得た情報をもとに、現場に最短距離で到達します。生存者の正確な位置や地形情報をU‑125Aが事前に提供しているため、UH‑60Jは飛行経路やホバリング位置を安全かつ効率的に設定できます。

これにより、捜索・救助活動の時間が短縮され、生存可能時間内に救助できる確率が高まります。

さらに、U‑125Aは救難区域の気象情報や障害物情報も提供できます。

たとえば山岳地帯や洋上で視界不良の場合、UH‑60JはU‑125Aの指示に従って安全なアプローチを選択し、必要であれば物資投下や救命ボートの誘導も行えます。

こうして固定翼機とヘリの連携により、航空救難団は陸上、海上、離島、山岳地帯といった多様な環境で効果的な救難活動を行うことが可能となっています。

MU-2AとU-125Aの比較

航空自衛隊のMU-2A(陸自での名称はLR-1)は、昭和42年12月2日から平成20年12月4日まで救難捜索機として活躍したターボプロップの固定翼機です。

こちらは陸自のLR-1。機関銃も搭載可能とし、対地攻撃機への転用も当初計画された陸自唯一の固定翼機偵察機でした。

航空自衛隊でも白と黄色の救難塗装で運用されていましたが、現在は全機が退役し、キングエアがベースのLR-2に移行しています。

航空自衛隊のU‑125AとMU-2Aの両機には明確な性能差があります。MU‑2はもともと民間・軽輸送用途のターボプロップ機で、捜索救難専用設計ではありませんでした。

このため、センサー搭載能力や通信・データリンク機能は限定的で、広域捜索や複雑な救助任務に対応するには制約がありました。

一方、U‑125Aは双発ジェット機として設計され、固定翼機としての高速性と航続距離の長さを生かして、洋上・山岳地帯など広範囲の捜索活動が可能です。

赤外線センサーや光学カメラ、気象レーダーを搭載でき、UH‑60J救難ヘリとのデータリンクによる座標情報の共有や救難物資投下支援も行えます。

また、MU‑2では困難だった夜間や悪天候下での捜索も、U‑125Aでは赤外線暗視装置などの高度な装備により実施可能です。

MU-2Aも近代化改修されましたが、機能は限定的で、U‑125Aはレーダーなど近代的電子装備を多数装備した“現代の多用途捜索救難支援機”として大幅に進化していると言えます。

これにより、UH‑60Jとの連携運用で生存者への迅速かつ安全な救助行動が可能となっているわけです。

こちらは飛行点検機のU-125です。

2027年までに廃止へ

2022年(令和4年)12月16日に政府が閣議決定した「防衛力整備計画」でU-125Aについて、用途廃止の方向ですすめる予定であると明記しています。

防衛省では「捜索救難はヘリコプター単独でも可能なため、予算の効率化を図るため、将来的にU-125Aを廃止しヘリコプターに一本化する」としています。

あくまで「予定」であるため、いつも通り延命させられるのかもしれません。

まとめ

まとめると、U‑125AはUH‑60Jとセットで運用される固定翼の捜索救難機であり、米軍でのHC‑130やUC‑12に相当する役割を担っていますが、規模や装備、任務範囲では米軍機のほうがやや大規模・多機能という位置づけです。