2025年7月、北海道内で新聞配達員の男性がヒグマに襲われ死亡した事件に関して、地域警察官の持つ拳銃(.38口径)の威力ではヒグマを倒せないのが現実であるという主旨の記事を書いた。

そこへ来て、さらに多くの人に衝撃を与える報道が出た。

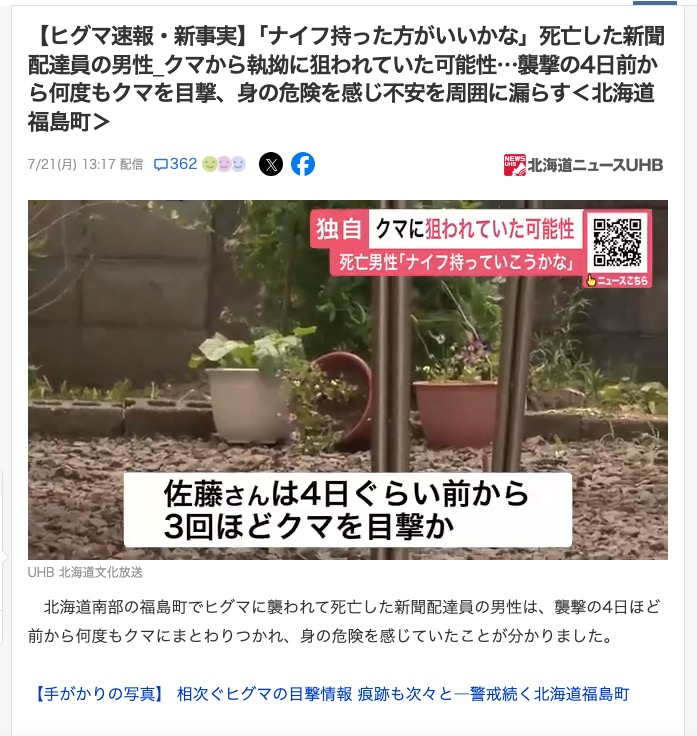

この男性は生前、ヒグマの出没を日常的に警戒しており、「ナイフを持つべきか」と母親に相談していたというのだ。

引用元 UHB(北海道文化放送)の報道

拳銃で制圧困難である野生のヒグマにナイフで挑むという考え方は、残念ながら解決策に全くなっていない。

また仮に、この「自己防衛の意識」が、もし現実にナイフ所持へとつながっていた場合、それは法律的に“正当”とみなされていたのだろうか?

現行の日本の銃刀法では、たとえ“防犯目的”や“野生動物対策”であっても、正当な理由がなければ刃物所持は違法とされる。

これは秋葉原無差別殺傷事件以降に強化された“刃物規制”が背景にある。

だが、道民がヒグマの脅威と隣り合わせで暮らす現実は、果たして都市部の価値観だけで裁かれてよいのだろうか?

この記事では、ナイフ所持をめぐる法解釈とその運用の現実を掘り下げる。

ヒグマにナイフは有効か?

まずナイフの有効性について考えたい。ヒグマは体重300kgを超えることもあり、走行速度は時速50km、真っ先に狙うのは人間の顔面、頭蓋である。

強靱な前脚と最大10センチもの長い爪で人の鼻を削ぎ落とす事例が何度も報告されている。

こうした猛獣のヒグマに対して、近接戦闘を前提とするナイフを持つこと自体が、ほぼ意味をなさず、むしろ過信により危険を招くおそれすらある。

現実的にヒグマの急襲に対してナイフで対抗できるのは、限られた特殊訓練を受けた軍人か猟師のみであり、一般住民に推奨できる手段ではない。

奈井江町役場が数千円という異常に安い協力金で地元ハンターに協力を要請した際、ハンターから反発が出た。

その際、ハンターはこう答えている。

「どこから襲いかかってくるかわからず、一瞬で顔をかじられたハンターを何人も知っている。米軍の特殊部隊と森の中で戦うようなものだ」

ただ、ナイフを使ってヒグマを撃退した例が全くないわけではない。

今回事故のあった福島町では2023年、大千軒岳(だいせんげんだけ)にて趣味の登山中、体長1.5メートルのヒグマと遭遇し、所持していた登山ナイフで撃退した3人の消防士の事例がある。

しかし、これはあくまで極めて特殊な状況下で、体格・体力・訓練・偶然が揃って成立したものである。

「太ももの肉ごと持っていかれそうに」「一か八か喉元にナイフを」 人食いヒグマを撃退した消防隊員の壮絶な独白

出典 https://www.dailyshincho.jp/article/2023/11150556/

なお、デイリー新調によれば、この消防士らは、火薬で音が鳴るピストル(おそらく運動会で使う競技用のスターターピストル)も所持し、数発鳴らしたが、ヒグマは怯まず突進してきたという。

ナイフはホームセンターで購入した刃渡5センチのナイフだったが、“運良く”喉元に刺さり、撃退に成功したとのことだ。

ヒグマはその後、死んでいるのが発見されている。

ナイフが撃退手段として有効に機能するのは、このような特異な状況に限られ、多くの場合、逆に反撃の隙を与える危険もある。

体力錬成に余念のない消防士の場合と、腕に覚えのない一般人が刃物一本で冷静に対処できると同一に考えるのは、むしろ危険な幻想だ。

なお、今回ヒグマに襲われて命を落とした新聞配達員の男性が、実際に当時ナイフを所持していたかどうかの報道はない。

とはいえ、同じ町内で2年前に発生した、この消防士らとヒグマの遭遇と対応が「ナイフはヒグマ対策に有効な手段」として考えていた可能性は否定できない。

次のページでは「銃刀法」について解説したい。