「批判」は正義だったのか?「効果」は免罪か――複雑な広報のジレンマ

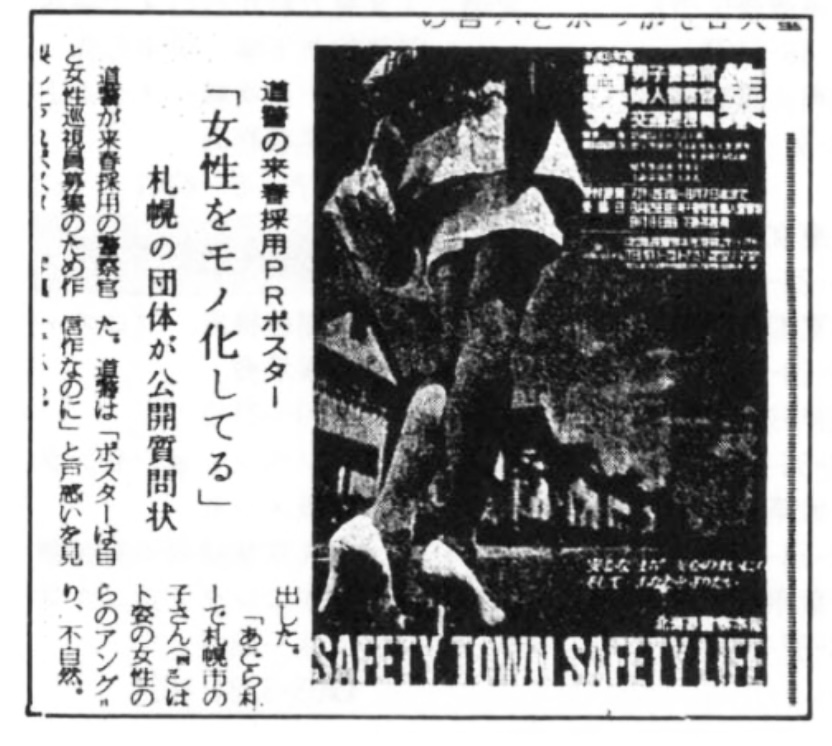

画像の引用元、90年代の北海道新聞紙面から

実際に北海道新聞紙面に掲載された当該ポスターでは、ミニスカートを履いた私服の女性は、ハイヒールと短めのスカートを身につけていた。

写真のアングルは、地面に近い位置からスカートを見上げる構図であり、警察官募集ポスターとしては異例の演出に思えた。

この事例が問いかけているのは、「正しい表現とは何か」という問題に尽きる。

-

“効果的な”ポスターは、多くの人の目を引く必要がある。魅力的に、あるいは刺激的に描かれることもある。

-

だが、“正しい”ポスターは、誰も不快にさせず、女性の尊厳も損なわないものでなければならない。

この二つが一致するとは限らない。むしろ、ときに真っ向から対立する。北海道警のポスターは、まさにその境界線上にあった。

広報という仕事は、目的達成のために視覚的に訴求するという点で、本質的に「記号の操作」ではないだろうか。

そこにおいてスカート姿の女性が用いられた場合、それは「視覚的女性性」の表象となる。

だがその図像がいつ、どのような条件で「性的なもの」「人格の否定」と読み取られるのか、その判断基準は、現代であってもなお社会的・文化的に絶えず揺れている。

「スカートは女性のアイコンか?」という問いを超えて

「スカート=女性」の記号性は、たしかに時代とともに揺らいでいる。

しかしそれが完全に崩れたわけではない。地方では今なお、制服や広告の中でスカートは「女性らしさ」の象徴として残っている。

そしてそれを性的なものと見るか、文化的な記号と見るかは、受け手によって分かれるのが現状である。

表現に関する批判には、「描かれ方」に加えて、「受け取り方」への内省も必要だろう。

警察という公的機関において、女性像の描き方は慎重であるべきだという指摘は否定できない。

組織の性質上、公共性と中立性が求められるからだ。とはいえ、その慎重さが極端になれば、すべての表現は無味乾燥になり、感情にも記憶にも残らない。

おわりに

90年代の北海道警のポスター騒動の背景には、時代の視線、組織の思惑、市民の違和感が複雑に交錯しており、単なる「失敗作だった」という話に収められるものではない。

そして2025年の今、女性警察官のスカート型制服が廃止されるという歴史的な転換を迎えるなか、ジェンダーと視覚表現の規範は再び揺れ動いている。

その問いに対する答えは、おそらく一つではない。

だが、こうした過去の記憶を丁寧に見つめ直すことからしか、新しい答えもまた、生まれてこないのだと思う。

なお、近年の北海道警察でも、女性の持つソフトなイメージを前面に打ち出したPR活動は続けられている。

たとえば2017年には、女子高生と警察官の男女交際を描いた漫画『PとJK』(Wikipediaによれば、作中では警察官と高校生との交際に問題が生じるため、2人は結婚するという展開になる)で知られる北海道出身の漫画家・三次マキ氏と“コラボ”し、同氏によるイラストを募集案内に起用している。