もしこの作品のタイトルが『神様のニューナンブ』であったとしても、決して違和感はなかったはずだ。

神様が振ったのはサイコロではなく、警察の制式拳銃「ニューナンブM60」だったのだから。

誰が持つかによって、意味が変わる拳銃。正義の象徴にもなれば、狂気の触媒にもなる。物語終盤、そのニューナンブを巡って「いままさに命を奪おうとする者たち」が交錯する札幌の夜の繁華街――。警官だった男、少年、博徒、そして女。ニューナンブは次々と手を渡りながら、決して静かに止まることはない。

妙な後味が残る80年代青春群像劇の知られざる佳作『リボルバー』。

そのニューナンブ、その銃声、そして炸裂するせつなさに、心を打たれずにはいられない――

出演者と制作陣

沢田研二(ジュリー)は『太陽を盗んだ男』(1979年)にて、催眠ガスで警官を眠らせてけん銃を奪い、原爆を作って政府を脅す狂気の理科教師“9番”を怪演。

一方、本作『リボルバー』(1988年)では一転、銃を奪われる側――警察官を演じている。

原作は佐藤正午、監督は藤田敏八。これが遺作となった。

沢田といえば、2022年公開の『土を喰らう十二ヵ月』(中江裕司監督)では、里山で暮らす作家を演じ、ナメコを採る姿が話題となったが、一方で『リボルバー』では、腰のニューナンブを奪われる間の抜けた巡査部長――鹿児島県警の清水を飄々と演じている。

その清水に「責任の取り方」を問い詰める地元紙記者役に我王銀次。若い女にすがる初老の男を演じる小林克也。

さらに、本筋に絡むようで絡まない全国放浪中の博徒コンビに柄本明と尾美としのり。

そして、完全にイッてしまった目つきで暴行に及び、札幌の大通公園で失禁する山田辰夫。名優たちが織りなす名場面から目が離せない。

「リボルバー」(1988年)

沢田研二扮する警官が居眠りしていて拳銃を奪われる。その銃が人から人に移る話。最後どうなるか?結構面白いが、沢田研二の謎めいた虚無感が一番印象に残る。フランスのアラン・ドロンと雰囲気が似ている。 pic.twitter.com/fQuSYsSxS4— ジャンゴ (@DjangoMatuoka) August 25, 2022

物語のあらすじ

以降はネタバレ注意。

金も権力も持たず、マジメだけが取り柄の高校生・出水進(演・村上雅俊)は、ある日ひょんなことから警察官から奪われた官用けん銃――ニューナンブM60を手に入れてしまう。

それは、若い女との関係を清算しようとした男・阿久根が、交番巡査を襲う暴走の果てに手にした一丁であった。

『ガバメントを持った少年』、『ハートワーク』、『そうかもしんない』に代表されるように、突如として「指一本で人の命を奪える道具」を手に入れた少年が主人公となる物語は決して珍しくはない。またすごいのぶっ込んできたなあ。

本作もまた、たった一丁の銃を巡り、引き返せなくなってゆく人間たちの行く末を描く青春群像劇である。そして、同時に日活ロッポニカ最後の劇場映画でもある。

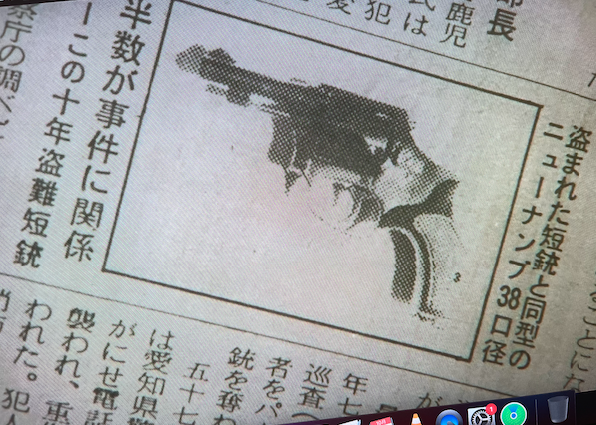

タイトルの『リボルバー』が象徴するもの、それは紛れもなく日本警察の代名詞・ニューナンブM60。

その一点を見ただけでも、本作が特異な視点を持つ映画であることがわかる。

当然ながら、筆者としてもこの奪われたニューナンブをめぐる描写にマニア的な関心を寄せざるを得ない……のだが、何より本作自体が実に味わい深く、ただの小道具以上に、登場人物たちの心理や関係性に深く絡み合う構造を持っている。

ゆえに、この作品は銃だけを語るには惜しい。ストーリー全体を味わいながら、その重みについて語っていきたい。

Copyright © 1988 NIKKATSU CORPORATION Inc.

本作の舞台は鹿児島。派手な事件もなければ、華やかな演出もない。あるのは、生活感と生ぬるさの中でじっとそこに居続ける“ハコヅメ”の巡査部長・清水の姿だけだ。昇任試験にも家庭を持つことにも関心はなく、心のどこかで「今のままでいい」と思っているのか、その地位と職責に甘んじている、「ゆるく生きる中年男」。バブル真っ只中の時代に一人の公僕として生きる彼は明らかに時代の流れに取り残されている。だが、それはあえてそこに踏みとどまることを選んだ男の姿でもある。

清水の心に、かすかな動揺をもたらすのが、上司から勧められた妙齢の女性・亜代との縁談。一見すると理想的な家庭人だが、清水は気乗りしない。彼女の眼差しが自分個人ではなく、「安定した職業の男性」としての自分に向けられていることが見透かされてしまうからだ。その感情はひとつの台詞に結晶する。

「ピストルが撃ちたかったんです。日本でピストルを撃てるのは警官と自衛隊とヤクザだけですからね」

――それは亜代に「どうして警察官になったの?」と問われた清水の照れ隠しであり、ふられたいがための虚勢でった。また同時に、警察官としての自分に対する諦観の吐露でもある。銃を持つことは、彼にとって日常そのものであり、重荷であり、そして社会の中での自らの位置を測る象徴でもある。題名である「リボルバー」は、単なる警察装備品としての拳銃ではなく、清水という男の静かなる葛藤そのものを意味しているのだろう。

ところが、清水の芝居じみた軽口はまったくの逆効果となり、亜代は熱を上げてしまう。

縁談を推し進める上司と、熱を入れる亜代をよそに、清水の心はすでに別の女性――海で偶然出会った気立ての良いホステス・尾崎節子(演・手塚理美)に傾いていた。

腹はぷにゅんと出ても、柔らかく甘いマスクに、知的でゆったりとした話しぶり。

中年になってもこの魅力、沢田研二、いや、清水信彦。モテるのも道理である。

Copyright © 1988 NIKKATSU CORPORATION Inc.

マニア目線での観察はまずここ。勤務を終えたあと、清水がけん銃を返納する場面である。ニューナンブのグリップ下部を『ぐりぐり』とひねる様子が妙にリアルだ。一見すると吊り紐(ランヤード)のナスカンを外すためにリングを回しているように見えるが……。

次の瞬間、なんとランヤードリングごと取り外してしまうんかい!日本警察のけん銃を再現するには、やはりこのディティールこそ重要と思うが、妙な“誤描写”であった。

だが、本作におけるニューナンブの描写で最も注目すべきは、『安全ゴム』の存在。

物語冒頭、清水は見合い相手の亜代に付きまとわれ、制服姿のまま公園のブランコで物思いにふけっていた。

そこへ、背後から忍び寄り、自らの革靴で清水を昏倒させ、ニューナンブを奪う男が現れる。中年サラリーマン・阿久根である。演じるは小林克也。

彼の目的ほど、身勝手きわまりないものはない。自らと不倫関係にあったOLと、その結婚相手を奪った銃で殺害し、自分も命を絶とうというものだった。

その暴走と共に奪われたニューナンブM60は、やがて巡査部長・清水をはじめ、出水進、節子、そして周囲の者らを巻き込みながら、それぞれの人生を複雑に交差させていく。

たった一丁のリボルバーが、人々の運命の歯車を狂わせてゆく様こそ、まさしく本作『リボルバー』の核心である。

Copyright © 1988 NIKKATSU CORPORATION Inc.

結局、阿久根は当初の目的――不倫相手とその婚約者の殺害――を実行できなかった。

そして自らの命だけでも絶とうと、ニューナンブの銃口を頭に向けて引き金を引く。だが、物理的に引き金は作動しない。理由は明白である。ニューナンブのトリガーには“安全ゴム”が装着されていたのだ。

Copyright © 1988 NIKKATSU CORPORATION Inc.

すぐさま阿久根はその異常に気づき、安全ゴムを親指で押し外す。今度こそと再び引き金に指をかける。だが今度は、精神的に引けなかったようである。

結果として、彼の命を救ったのはその安全ゴムだったのかもしれない。目的を果たせず、阿久根はついにニューナンブM60を近くの動物園のゴミ箱に投げ捨ててしまう。

ところが――その捨てられたニューナンブを拾ってしまうのが、たまたま友人の少女・佐伯(佐倉しおり)と動物園デートに来ていた高校生・出水進(演・村上雅俊)。

彼は先ほどの挙動不審な阿久根の様子を目撃していたのだ。

数日前、出水は公園で見知らぬ女性が性加害を受ける現場を偶然目撃していた。その場に居合わせた彼は、犯人である石森慎二(演・山田辰夫)にしこたま暴行され、屈辱を味わっていたのである。以来、彼はその復讐の機会を虎視眈々と狙っていた。

出水が「この機を逃せば、もう二度と自分の誇りは取り戻せず、いじめられっ子の雰囲気をまとったまま、他人から見下され、加虐される人生になる」と考えていたかどうかは定かでない。だが、何か大きなものを背負ったまま、彼はその日を生きていた。

そこへ、まさかの“神の采配”か――清水巡査部長のニューナンブM60が、出水の前に現れる。まさに天啓である。いや、これは天罰か。

なんと数奇な運命であろうか。清水巡査部長のけん銃・ニューナンブくんは。あるいは、進くんの出会い運が悪すぎるのか。

かくして、妙な正義感に燃えた進は、銃を手にしたことで、リベンジの矛先を本来とは別の、より危うい方向へと向けてしまう。

ともあれ、本編は第二幕へ突入する。サブタイトルは『とある高校生の回転式けん銃(リボルバー)』。さあ、皆の衆、心して観よ。

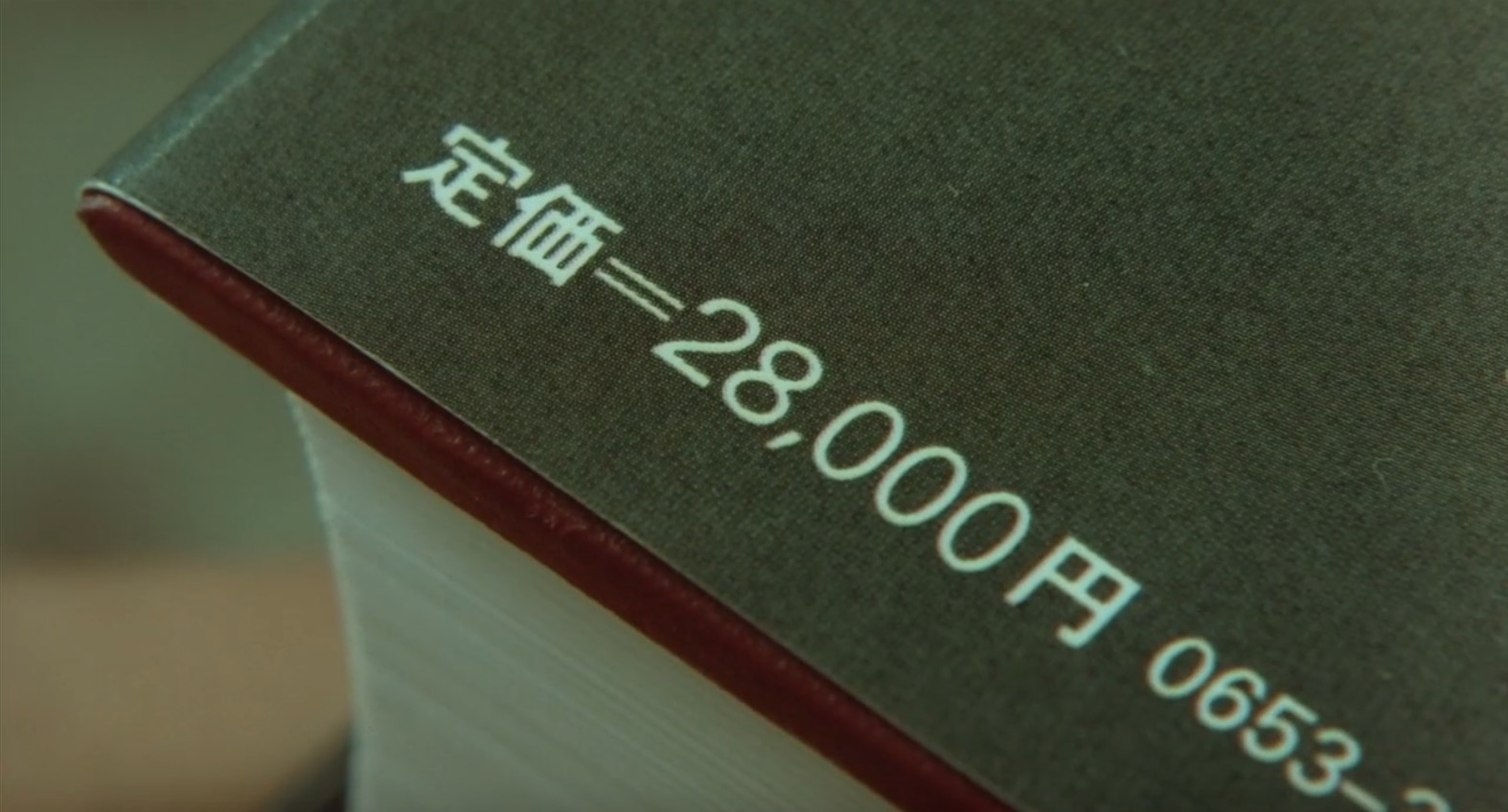

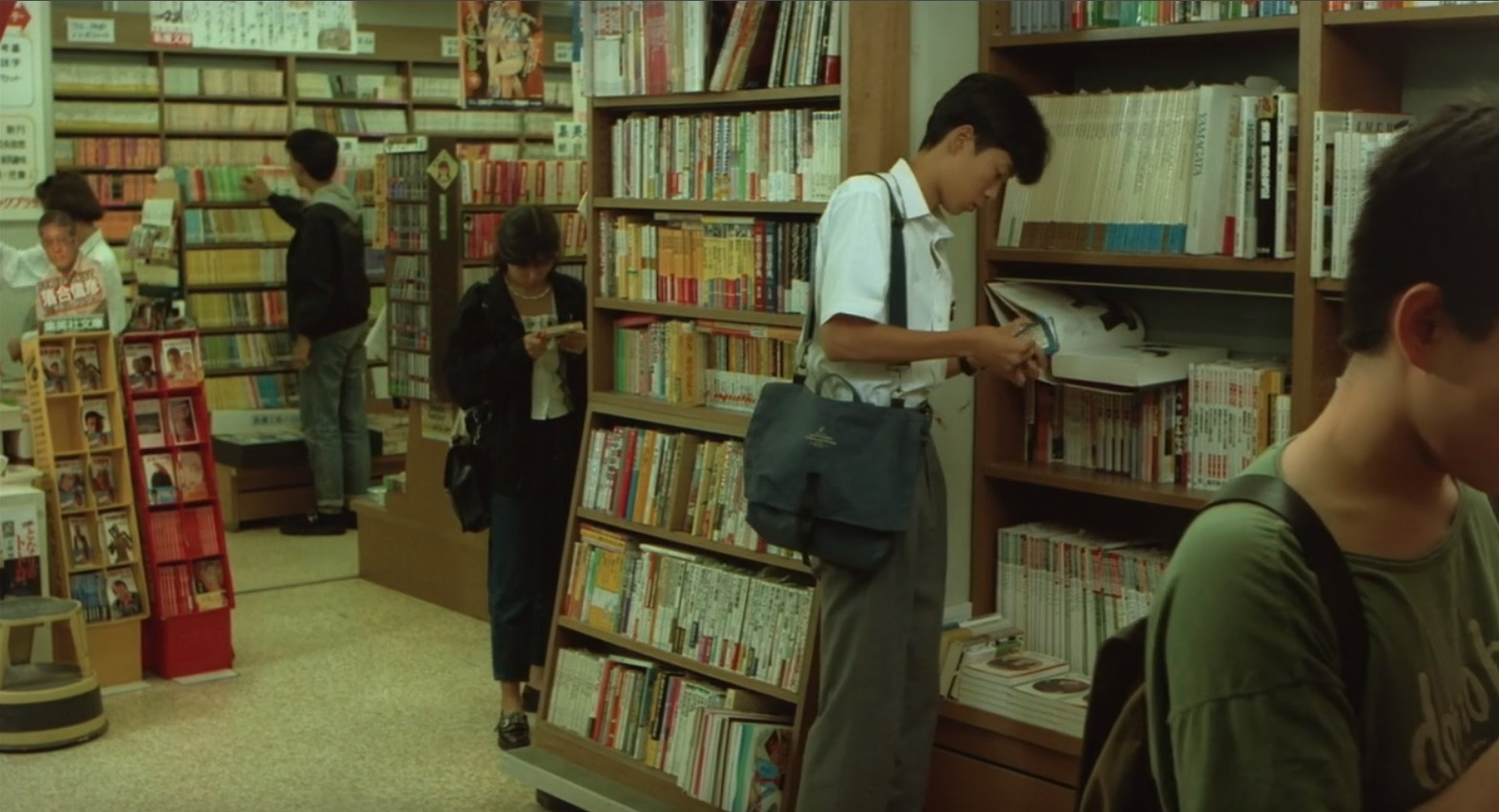

なお、ニューナンブを拾った直後、進が書店で拳銃について調べるくだりも、マニア視点では非常に興味深いシーンである。おそらく進は、それまでモデルガンにすら関心を持ったことがなかったと思われる。

にもかかわらず、書店で彼がページを繰る姿には、異様なほどの集中と興奮が宿っている。出水進という少年にとって、けん銃とは今や、恐怖であり、力であり、そして――抗いがたい運命の象徴となったのだ。

『ニューナンブM60』・・・回転式拳銃。ダブルアクション式撃鉄を持ち、オーバーサイズ・プラスチック製のグリップを備えている。

……ダブルアクションってなんだろう!?

出典 映画『リボルバー 』

彼は持ち前の探究心と、理系少年らしい勉学への情熱により、この回転式けん銃(リボルバー)の構造と使用法を瞬く間に理解してしまう。

本来、銃に興味も知識もない者が、リボルバーなど扱おうとすれば、まず弾倉の開放方法すら分からない。ところが進は、専門書一冊でそれをやってのける。少年の観察力と理解力、恐るべし。

Copyright © 1988 NIKKATSU CORPORATION Inc.

なお、彼が書店で立ち読みしていた専門書は、銃器評論家・床井雅美氏の名著『世界の銃器』(ごま書房刊)であった。分厚く、定価28,000円という高額本であり、2022年現在でも古書市場「まんだらけ」で5,000円前後の値がついている代物だ。

盗んだリボルバーの使用法は分厚い銃の専門書(28,000円!)を本屋か図書館で書き写し、スナックの名前と住所は電話帳で調べるしかなかった1988年

— カラ夫(ウッディー ロロ(万力)) (@noraneko_karao) September 7, 2017

進はこの高価な本を買えるはずもなく、“アナログ万引き”――つまり気になるページの内容をこっそりメモに書き写すという、80年代的行為に出る。そう、時代はまだスマホのない時代、彼は鉛筆と紙を使って情報を盗む。店員さん、こいつです。

Copyright © 1988 NIKKATSU CORPORATION Inc.

一方その頃、ニューナンブを奪われた清水巡査部長は、事件の責任を問われ、県警を依願退職。その後は愛人・節子のヒモとして、自堕落な生活を送る日々。

だがその清水の元に、我王銀次演じる地元新聞記者・工藤保から、ある情報が届く。『港で銃声を聞いた』という支局への垂れ込みである。それをきっかけに清水は、出水進の復讐計画を察知。進に淡い恋心を抱く少女・佐伯と行動を共にするようになる。

かくして、鹿児島の高校生がニューナンブを懐にひそませ、札幌のすすきのに根城を構えるチンピラ――石森慎二(演・山田辰夫)を探して北へ向かう一方で、それを追う退職警官と少女という異色のペアによる“追跡劇”が展開されることとなる。

だが本作には、もうひとつ奇妙な並行世界が存在。柄本明と尾美としのりによる“自由業”コンビの物語だ。

筆者は当初、沢田研二演じる清水巡査部長が密かに原爆を開発しているのではないかと疑い、その動向を探るために警察庁から派遣された特命監察官コンビなのでは――と想像していたのだが、どうやら正体は全国の賭場(競輪場)を巡る“旅するギャンブラー”であった。いわばパチスロ二人旅である(※パチスロは登場しない)。

にもかかわらず、このコンビが本作で果たす役割は小さくない。“絶妙なストーリーテラー”として高く評価されている。

ロードムービー的な要素を作品に持ち込みつつ、二人のやりとりは絶妙なアクセントを生んでいる。

周囲の登場人物たちは、彼らを“同性愛カップル”と勘違いしているようであるが、実際のところ、柄本演じる蜂矢圭介は女好きのごく普通の中年男である。

一方、尾美演じる青年・永井新(あらた)はというと、女性に対する関心は薄いようだ。

そんな二人が駅へ向かってぴったり身を寄せ合いながら速足で歩くシーンがある。バックにはEric Claptonの「I Shot The Sheriff」のイントロが流れ、演出は妙に思わせぶりだ。

しかし監督が描こうとしているのは、おそらく“験担ぎ”である。

というのも、蜂矢にツキが巡りはじめたのは、ある競輪場で永井と偶然肩がぶつかって以来なのだ。ツキを逃すまいと、以後、彼らは互いの身体をぶつけ合うようにして行動している。二人なりの儀式である。

ちなみにこの「俺ぁ保安官を撃っちまったのさ」という曲名――ラストシーンで蜂矢の“ツキ”にまつわる伏線として効いてくる。

さて、いよいよ札幌の地で、復讐に燃える進に追い詰められる石森慎二(演・山田辰夫)である。

舞台は、札幌市中心部・大通り公園。芝生の上、テレビ塔を背にし、焼きとうきびワゴンのおばちゃん、観光客、通行人に囲まれるなか、進は石森に銃口を向ける。

この男、いかにも哀れな小悪党を演じさせたら右に出る者がいない。“あの声”で“悲痛な叫び”を上げながら命乞いをするその姿は、もはや芸術の域である。彼はそのために生まれてきたのかと錯覚するほどだ。その迫真の演技を目にすると、誰もがそう思わずにはいられない。

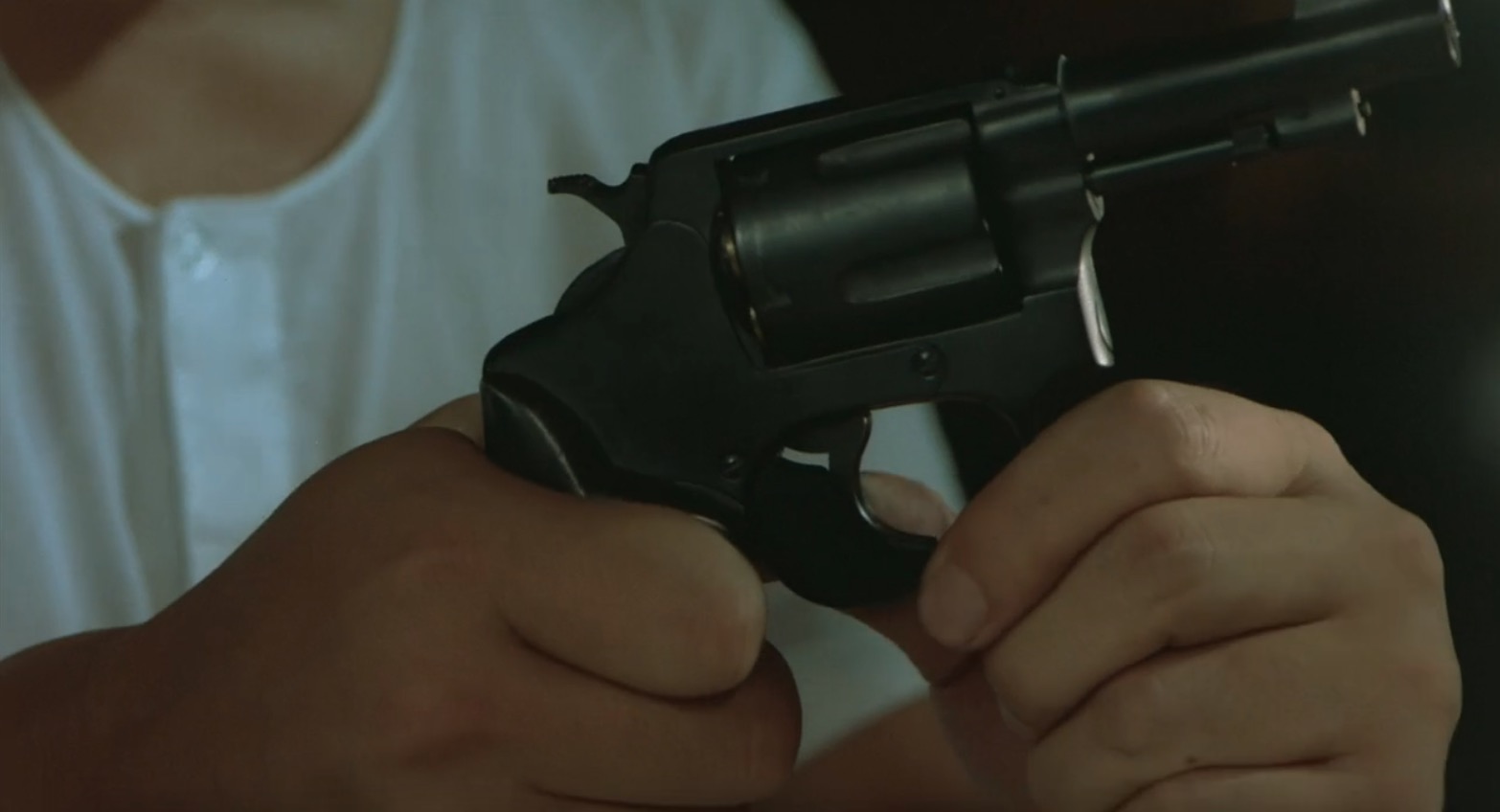

その瞬間、画面にドアップで映る“ニューナンブ”のプロップガン。表面処理にやや難はある。ざらつきが強く、金属感に欠ける点は否めない。だが、かつて筆者が『潰れたワラジ虫型』と表現した“指かけ”も丁寧に再現されており、総じて精巧な作りといえる。

このプロップガンについて、どうやらCMCのモデルガンをベースに作られた可能性が高いようだ。調べてみると、面白いことがわかった。

実は、1988年の同時期に日活では似たようなプロットを持った映画が制作されていた。その内容は『警察官がけん銃を奪われる』『女性がその銃で復讐する』というもので、非常に近い構成だ。

そのタイトルはかなり過激なものなので、ここでは控えておくが、この映画に登場したニューナンブのプロップガン製作者の記事が、『アームズマガジン』89年1月号に載っている。興味があればTwitterで調べてみるといいだろう。

おそらく、映画『リボルバー』に登場するニューナンブのプロップガンも、同じ製作者によるものではないかと思われる。記事によると、製作過程で苦労した点がいくつもあったらしい。例えば、ベースとなるモデルガンのフレームを修正したり、撮影時の光の反射や塗装、そしてグリップのチェッカリング仕上げなどが非常に工夫されていたようだ。

※ラストのネタバレ注意

話は戻って、進が佐伯の「撃っちゃダメ!(進くんの)ひとごろし!(下痢して死ね!)」という叫び声でようやく正気を取り戻した瞬間。

油断した進を、清水が蹴り飛ばして腕からニューナンブを奪おうとしたが、その銃は宙を舞い、鹿児島から札幌まで追ってきた清水の“浮気”を許せない亜代の足元に落ちた。

亜代はそのニューナンブを清水に向け、銃口を向けたまま――その先に待つ結末は果たして?

本まとめと所感

物語は、鹿児島から札幌へと舞台を移しながら、拳銃と感情の交錯によって幾重にももつれる。だが、最終的に撃鉄が下りたのは、義憤でも正義感でもなく、愛憎であった。愛ゆえに、そしてそれが届かなかったがゆえに引き金を引いた者がいた。

清水は、誰かの復讐を止めようとしていた。だが実際には、自分が拒絶した愛の重さを量り損ね、その代償を知らぬ間に支払わされていたのだ。痴情の果てに、復讐の対象となったのは、当初意図された者ではなかった。彼は、彼女に“撃たせてしまった”加害者とも言えるのだ。

ニューナンブを巡る一連の事件で、最も深く人生を狂わせたのは誰か――清水か、少年か、石森か。いや、それは亜代であろう。最終的に“撃った”のは彼女だった。国家から与えられた拳銃ではなく、愛情と裏切りが引き金となった衝動。それはあまりに個人的で、あまりに普遍的な暴発であった。

ところが、あろうことか、その「一発」の行方は清水ではないところに本当のオチがある。蜂矢――札幌で転がる博徒は、流れ弾に足を撃たれるという不運の主だが、当人は「またツキが回ってきた」と冗談交じりに笑う。「御足に当たった」という事実にさえ、“縁起”を感じるこの楽天家は、作品の硬質なテーマにかすかな救いを添える存在だ。

よく考えれば、偶然か因果か、蜂矢は物語の要所で二度にわたり石森慎二と衝突している。まるで宝くじのような確率で弾丸に当たる男。まさに“当たりのいい男”である。

『リボルバー』(88)。藤田敏八監督最後の作品。脚本は荒井晴彦。

柄本明と尾美としのりの二人旅。

沢田研二のステテコ。

小林克也の『峰』。

山田辰夫のリーゼント。

手塚理美の部屋の鍵。

南條玲子のメガネ。

佐倉しおりの浴衣姿。

ラストの会話の呼吸は原作を凌ぐといっていい。

I shot the sheriff, pic.twitter.com/ab6JPF5Hhz— 櫻井 (@sakurai14128222) March 22, 2022

そして、物語中盤で流れる『I Shot The Sheriff』。この曲が意味するのは、誰が警官を撃ったかという単なる事実ではない。誰が撃たせたのか、という責任の所在である。

もしあの時、清水が少しでも自分の孤独を語っていたら。少しでも亜代に正直に向き合っていれば――彼女が引き金を引く未来は、回避できたかもしれない。

そんな言葉があったかどうかは、今となっては誰にも分からない。ただ確かなのは、亜代は清水を「撃つほどに愛していた」ということだ。そして清水は、亜代に「撃たせてしまった」男であった、ということだ。

愛と拳銃は似ている。どちらも引き金を引けば、もう後戻りはできない。

こんなに伏線を張り巡らせて回収できるのか?

ちょっと強引だったが、終盤の展開は見事。

「うわっ」と声が出て、最後は感心してうならされました。

柄本・尾美コンビが素晴らしい!

これは名作ではないか。

☆☆☆☆☆

稲毛タイムス— 菅… (@inageshogi) September 14, 2022

なお、ラストでこの事件を報じる週刊誌(我王銀次が演じる記者の取材だろうか?)の記事見出しより。

平凡な情痴騒動に次々と舞い込んだ拳銃

渦中の誰もがリボルバーで過去とそして現在を清算しようとした

力が欲しい 愛が欲しい 何かが欲しい 何かじゃわからん だから一発の……

自分を飛び越えようとした人、発見しようとした人

とにかく、張られた伏線は見事にラストで回収され、非常に深い後味の残る物語だった。

騒動を引き起こしたのは中年オヤジ、少年、そして亜代であり、”殺意”を持ってニューナンブを握ったのは彼らだが、幸いにも誰も死ななかった。

そして、なんといっても、一人で北海道に寝台夜行で乗り込み、ラーメンを食べ、サウナで汗を流し、屈辱を果たすべくススキノに乗り込む高校生・出水進の行動力、村上雅俊の体当たり演技は見事。

筆者は18歳になるまでススキノなんて足を踏み入れられなかった。

残念ながら村上の後の芸歴は不明だ。しかし、本作における最大の怪演者は沢田でも、村上でもなく、赤井英和のように凶暴な風格で記者役を演じた故・我王銀次だろう。

若干33歳という若さでこの世を去った彼の演技は素晴らしく、序盤のスナックで清水への煽り取材のシーンでは、清水にビールを頭からかけられた後、静かに「このドジポリが…」と言ったかと思えば、急に本気で殴りかかり、乱闘に発展する場面では、思わず筆者もズボンに染みを作りそうになった…。

ロケ地の鹿児島県、北海道札幌市のススキノ界隈(あれから35年経つけど、ススキノは未だに工事が続いてるのか?)や、上富良野の美しいラベンダー畑の風景も一見の価値あり。

蜂矢が出入りする新(あらた)のアパート『西田荘』の窓から見える隣の医院の看板から、ロケ地は鹿児島市西田二丁目だとわかる。今では見違えるほどきれいに整備されたその辺りも、劇中に登場する古民家の屋根飾りが健在だ。34年前、新(あらた)がこの場所にある『西田荘』の部屋でトーストを焼き、蜂矢がマヨネーズを塗って炭酸の抜けたコーラで流し込んでいたのだ。感慨深い。

88年当時の街並みや人々が懐かしく、『となりのトトロ』が公開された1988年、筆者も純粋無垢な子どもだった。あの大人たちのドロドロした痴情のもつれなんて、まるで別世界の話だ。『レモンエンジェル』や『ドクター秩父山』などのアニメを楽しんでいた児童時代。いやな子ですなあ。

この映画の企画を担当した角田豊氏(日活メディア事業部門編成部員)が日活公式サイトで語っていることが、また深みを増している。

―『リボルバー』のみどころを教えてください。

角田 少なくともあの時代を描いていたんじゃないですか。1988年とは、ああいう時代でしたよっていうことにつきると思います。群像劇でありロードムービーだから、人もそうだし、街並みも当時のままでしょ。明らかに今とは違う日本が映ってる訳だから。

出典 https://www.nikkatsu.com/focus/vol17.html

上記ページでは、『リボルバー』の裏話が満載だ。

筆者の脳裏には、否応なく『新宿鮫』のイメージがよぎった。もちろん、それぞれの作家性も物語構造もまったく異なる。が、それでもどうしても比較してしまうのは、どちらの物語も銃が物語の背骨となり、登場人物の人生を交差させるからだ。

『リボルバー』におけるニューナンブは、誰かが選んだのではない。銃の方が持ち主を選んだようにすら見える。

ラストシーン、札幌の大通り地下街。沢田研二演じる清水らを、手持ちカメラが激しく追い続ける。今でこそスタビライザーやジンバルが常識となった映像技術だが、当時の撮影はただただ「走り撮り」だ。手ブレ、画面の揺れ、息遣いと雑踏――。このリアリズムが酔いを誘う。筆者自身、飲酒なしで鑑賞したにもかかわらず、妙な悪酔い感に包まれた。

だがその酩酊感すら、この作品の後味としては正しいのかもしれない。

というのも、この作品には「カタルシス」がない。誰も報われず、誰も赦されず、ただ一発の銃声が全員の人生を変え、ある者は病院へ、ある者は留置場へ、ある者は何も知らぬまま日常へと戻っていく。

清水は、撃たれなかったが、撃たせてしまった。

少年は、撃たなかったが、撃つ理由を手にしてしまった。

そして亜代は、ついに撃ってしまった。

これが銃という存在の残酷さであり、日本の治安体制の中で「撃てる者」と「撃てぬ者」を分ける社会構造が、いかに人間の欲望と衝動をゆがめるかを、この作品は静かに、そして猛烈に突きつけてくる。

『リボルバー』は警察ものでも、恋愛ものでもない。銃社会に生きない国において、唯一合法に「銃を持つ」者たちと、それに憧れ、すがり、そして裏切られた人々の群像劇である。

撃った者が悪いのか。撃たせた者が悪いのか。

それとも――銃が悪いのか。

“神様のニューナンブ”は、今日もまた誰かの手の中で沈黙している。だが、それが再び火を噴く日は、決して遠くない。

ちなみに、柄本明とともに素晴らしい演技を見せてくれた尾美としのりは、映画『土を喰らう十二ヵ月』でも沢田研二と共演している。実に、『リボルバー』以来の再共演だ。

ツトムの義弟・隆を演じるのは、 #尾美としのり さんです。映画、ドラマで大活躍の名バイプレイヤーです✨

ツトムの亡くなった妻・八重子の弟で、母チエとはギクシャクしています。弟も辛いよって感じですね。

沢田研二さんとの共演は映画『リボルバー』以来。こちらも本作と同じ日活配給作品。 pic.twitter.com/Rh906soZNH— 映画『土を喰らう十二ヵ月』 (@tsuchiwokurau12) February 23, 2022

監督・藤田敏八にとって本作は遺作となった。彼のキャリアの終着点が、こうした小さなドラマだったことに、筆者は不思議な充実感を覚える。荒唐無稽なアクションでも、社会派の大上段でもない。人が、拳銃とともに、生活とともに、ただそこにいるという描写。それが『リボルバー』の静かな魅力である。

80年代邦画には珍しく、拳銃=国家権力の象徴というだけではなく、それを持たざるを得ない者の「感情」や「立ち位置」までも問いかけてくる作品だ。興行的には埋もれたが、今こそ再評価されるべき佳作『リボルバー』。2025年6月現在、Amazonプライム会員なら追加料金なしで視聴可能。

![リボルバー [VHS]](https://m.media-amazon.com/images/I/61MpdzpW00L._SL500_.jpg)