前回ご紹介した音声反転秘話機能「10番A」を搭載したアナログ無線機、MPR-10/MPR-10A。

警察無線黎明期の「秘話」への第一歩でしたが、80年代後半から90年代にかけて、警察無線は重大な転機を迎えます。

きっかけは、あまりにも有名なグリコ・森永事件──そして、それに続く無線の交信妨害事件。

アナログFM変調の限界を突かれたことで、警察はついに「解読困難なデジタル方式への全面移行」に舵を切ります。

本記事は、警察無線の技術的変遷や制度背景について、公開情報や専門誌の報道に基づき解説するものです。現行の警察無線はデジタル暗号化されており、暗号通信の解読は不可能かつ違法です。本記事は違法な受信や行為を助長・推奨するものではありません。電波法等の法令遵守を前提としてご理解ください。

各項目に飛べます

MPR-100とデジタル警察無線解読事件の衝撃

そのデジタル第一号機が、MPR-100。デジタルコーデック、さらに暗号化により、妨害と第三者の傍受に対して非常に強固となったデジタル警察無線機の幕開けです。

鳴り物入りの初代デジタル警察無線機『MPR-100』

90年代初頭に現場配備されたMPR-100は、当時としては画期的な車載用デジタル警察無線機。

液晶表示などはなく、無骨な黒い本体の前面には「コードスイッチカバー」と呼ばれる秘密のフタ。この中に、暗号コードを設定するスイッチと、ROM書き換え用のコネクタが隠されています。

でも、このフタ、そう簡単には開きません。

どれだけ爪の長い女性警察官さんでも開けられないように設計されており、無線機本体をパトカーから外し、底面の「Bボタン」を押さないと開かないという厳重仕様。さらに、専用ブラケットに固定された車載状態から外すには、専用のロック解除ツールが必要。不用意に外せば、盗難警報が作動します。

しかも、仮にそこまでしてフタをこじ開けても、内部に触れると瞬時にプログラムが消去されるという自己防衛機能まで。

さらに言えば、遠隔制御で無線機内部のプログラムを自動消去することも可能という、まさに“iPhone顔負けのセキュリティ”だったのです。

参考文献 ラジオライフ1996年2月号

警察では過去、MPR-100が100台以上盗難などで紛失しています。

なお、MPR-100はものっすごいリアル系の特撮ドラマ「仮面ライダー クウガ」にて覆面パトカー車載機として登場しています。

デジタル警察無線機MPR-100は一部で解読され傍受されていた──謎の多い「浦安アジト」事件

しかし、そんな厳重なセキュリティにも関わらず、“やっぱり解読するヤツはいた”。

当時の報道や専門誌、それに警察の公式資料で明らかになっているところによれば、1998年(平成10年)4月、警視庁公安部が摘発したのは、千葉県浦安市のあるアパート一室――「革マル派」の非公然アジトでした。

この“浦安アジト”の内部には、なんと無線機12台、デジタル解読機11台、そして録音用テープレコーダー20台がズラリと並び、合計5000本以上のカセットテープに、デジタル警察無線が記録されていたというのです。

しかも、屋外アンテナはなんとベランダの植木のツルに絡ませて偽装。室内では十数名の女メンバーがヘッドホンを装着し、24時間体制で傍受と記録を行っていたというのですから、公安もさぞかし背筋が凍ったことでしょう。

2003年、新型デジタル無線機『APR(Advanced Police Radio)』配備

先述の事件によって、旧型デジタル警察無線『MPR』の脆弱性が明るみに出ると、ついに2003年、さらに強固な暗号化を備えた第2世代デジタル無線『APR(Advanced Police Radio)』方式へ全面更新。

パトカー搭載型として登場したのが『APR-ML1』。三菱電機の型番では『FM-719A』と呼ばれ、マニアの間ではそのまま「APR」で通じます。

パトカー用警察無線機APR(三菱電機 FM-719A)

APR-ML1は大きく見やすい液晶パネルを備え、MPRからがらりと一新。

画像引用元 毎日新聞社公式サイト https://mainichi.jp/articles/20180420/ctp/00m/020/000000c

二人乗りが基本の無線警ら車のクラウンの助手席に配置された『APR(Advanced Police Radio)』方式のデジタル警察無線機(三菱電機 FM-719A)。

APRは、クラウンなどの二人乗り無線警ら車の助手席に設置されることが基本。操作パネルとハンドマイクは分離可能なセパレート式で、操作性が抜群です。

一方、本体はトランクなど見えない場所に秘匿され、盗難防止の万全な対策がとられています。さらに、内蔵バッテリーを搭載しているため、必要に応じて車両から取り外し、可搬型として現場に持ち出せる機動力も備えています。

技術仕様と運用の実際

三菱電機の公式資料『三菱電機技報 2004年2月号 論文13』によれば、FM-719Aは150MHz帯のVHFを使用し、4チャンネルTDMA方式、出力10W。音声通話だけでなく、データ通信も可能です。

可搬運用時は内蔵バッテリーにより、送受信待機比1:4:5の条件で8時間以上の稼働が可能。MPRから大きく進化した、視認性の高い液晶パネルを装備し、まさに「現場仕様」の無線機です。

APR無線機のセキュリティ対策は?

APR配備以降、警察無線が傍受されたという報告は、公の場では一切見かけなくなりました。それだけ、セキュリティの徹底がなされているという証。

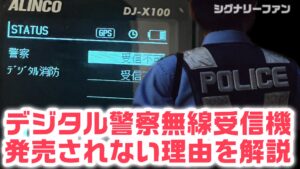

警察無線機は、当局とメーカー(三菱電機、パナソニック、アイコムなど)によって厳密に管理されており、不正流通や中古市場への流出は原則として皆無。

かつてヤフオクで問題視された『デジタル消防救急無線受令機DJ-XF7』などと異なり、警察用APRは民間に出回ることはまずありません。

もしも…万一の横流しが発覚すれば、メーカーがお取り潰しになるほどのレベルの重大事かもしれません。

APR配備以降、「警察デジタル無線が傍受された」という情報は事実上皆無となっています。

-

APRの特徴

-

高度な変調方式と暗号化により、ただ受信機をONにしただけでは傍受不可能。

-

無線機が盗難・紛失した場合は、制御信号で遠隔操作による使用停止(通称:自己破壊コード)を実施。

-

MPR時代は暗号コードの書き換えが月2回程度でしたが、APRでは1時間ごとに暗号コード変更との推測もあり。

-

さらに、無線機のカバーを規定外の方法で開けるとプログラムが飛ぶ“ビックリ箱仕様”も実装。これはMPR-100同様、厳重な設計と言えるでしょう。

もちろん、現行配備のデジタル警察無線機機が万が一、不正な経路を経て悪意ある者の手に渡ったとしても、電源スイッチをオンにしただけでデジタル警察無線が受信できることは、まずないと言えそうです。

その理由は警察無線およびその通信自体が、高度な変調方式、さらには高度な暗号化によるセキュリティ対策が施されているため。

旧型のMPR時代から導入されている盗難対策でもそうだったように、実際に盗難が判明した場合、デジタル制御信号を盗難無線機に送出することで狙い撃ちで使用不能に。

盗難無線機は自己破壊コードを受信した途端に、永遠の眠りにつくというわけ。

暗号コードの書き換えは旧・MPR時代には月に2回程度で、APR型では1時間毎で変更がなされているという指摘もありました。

実際の頻度は不明ですが、電子技術の発達から、演算回路の性能も上がり、セキリュティ対策はより進んでいることは間違いありません。

デジタル警察無線の進化:2018年、IPRの登場

APRの老朽化を背景に、2018年には新たなデジタル警察無線『IPR(Integrated Police Radio)』方式が導入されました。

IPRの概要とシステム構成

IPRは、旧システムである「PAT(パトカー照会指令システム)」や「WIDE通信システム(警察専用自動車/携帯電話)」などを統合した、オールインワン型無線通信システムです。

-

正式名称:

-

IPR形移動無線通信システム(Integrated Police Radio Mobile Communication System)

-

IPR形IP移動通信システム(Integrated Police Radio Internet Protocol Mobile Communication System)

-

-

外観的特徴:

-

ハンドマイクに液晶画面や数字キーを備える。

-

複数のバリエーション。

-

埼玉県議会警察危機管理防災委員会によれば、新型のIPR形警察移動通信システムは旧型のAPRからどの程度、性能が向上するのかとの質疑に対し、県警担当者は以下のように回答。

「警察無線機としての機能に加え、国費で整備されるスマートフォン型データ端末(※)との連携機能や、活動中の警察官や警察車両の位置情報を入手できるGPS機能を有している」との答弁がありました。

脚注 スマートフォン型データ端末とは地域警察デジタル無線システムのうち、PSDのこと。

出典 https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-gaiyou/h3009-4-8.html

『スマートフォン型データ端末』とは、既にご紹介しているPSDのこと。

所活系無線機『PSW』と並行して配備され始めた『地域警察デジタル無線システム』のうちの一つです。

連携機能とGPS

埼玉県警の担当者は、以下の機能をIPR無線機が備えると答弁しています。

-

スマートフォン型データ端末(PSD)との連携

-

警察官や警察車両のリアルタイム位置情報(GPS)取得

出典:埼玉県議会公式記録

GPS機能とは、これまでのカーロケナビにおける位置情報データの機能をIPR無線機側に移したものと推測できます。

IPRのセキュリティと互換性

なお、こちらも埼玉県議会警察危機管理防災委員会による埼玉県警本部担当者からの回答ですが、旧APRと新IPRとは『システムが異なるため』互換性、連携性はないとのこと。

IPR型無線機とIPR型無線機の互換性だが、技術的な部分や性能的な仕様の面の周波数の問題などで、互換性がない。

システムが全く異なることから互換性がない。現行のAPR形に更新整備する際にも、連携の検討を行ったがシステムの違いから互換性は得られなかった。現在のパーツが14年使用されているもので、故障等も発生している状態から、全体の早期更新整備が重要である。

出典 https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-committe-kaigiroku/documents/18-3009-keiki.pdf

ただし、APRとの互換性は一切なし。技術仕様や周波数、システム構成の違いから連携も不可能とされました。

-

APRとIPRは完全に別システム

-

旧APRも14年使用されており、全体の更新が急務

また、セキュリティについても『現行のAPRよりも更にデジタル化が強化され、盗聴のおそれはないと考えている』としています。

まとめ:警察無線の進化と現在

| 世代 | 名称 | 主な特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1世代 | MPR(Multi-channel Police Radio) | 初代デジタル警察無線。盗難事案あり | 月2回程度の暗号変更 |

| 第2世代 | APR(Advanced Police Radio) | セパレート式・可搬対応・1時間毎暗号変更 | FM-719A(三菱) |

| 第3世代 | IPR(Integrated Police Radio) | データ端末連携・GPS・非互換設計 | PSDとの連携機能 |

携帯用IPR無線機も配備

IPRにはウオーキートーキ・タイプのIPR-WTも配備。

皇宮警察のIPR-WT型無線機の話が出ましたので、私も写真を投下

5月4日に行われた御即位一般参賀の際に撮影したもの。

なお、同時期に関西方面の友人に確認したところ京都の護衛官が使っているのは見た事が無いとのこと。 pic.twitter.com/GOTy0OnhGC— 交番巡査 (@Police_box110) August 21, 2019

製造メーカーはなんと、アマチュア無線機でおなじみのアイコム。

デジタル警察無線のまとめ〜鉄壁のセキュリティにも、思わぬ落とし穴

〜進化を続けるデジタル警察無線、その光と影〜

このように日本の警察無線は、長年にわたり技術革新を重ねながら進化してきました。

MPR(Multi-channel digital Police Radio)に始まり、APR(Advanced Police Radio)、そして現在のIPR(Integrated Police Radio)へと段階的に高度化が図られているのです。

こうした無線システムは、通信内容は厳重に暗号化されており、たとえ機器が紛失・盗難に遭っても、その場で遠隔無効化が可能。さらには内部のプログラムが物理的な開封によって自動消去されるなど、まさに“外部からの傍受は不可能に近い”といわれています。

ところが、です。

外部からの侵入に対しては万全ともいえるこのハイテク無線、逆に“内部”からの情報流出までは完全に防ぎきれていないという、現実的な課題も。

それを象徴するような事件が、2019年に発生。同年8月23日、警察無線の音声データを動画サイトに公開した男性と、それをフリマアプリで販売した男性が書類送検されるという事態となりました。

衝撃だったのは、その音声の流出元が、なんと山梨県警の現職警部補だったという点です。

報道によれば、当時50代の警部補は平成21年のある非番の日に、所属先である県警から貸与されていた無線受令機2台を無断で持ち出し、東京都八王子市内の中央自動車道・石川パーキングエリアへと向かいました。そこで、警視庁の無線交信を不正に傍受し、ICレコーダーで録音していたとのこと。

その後、録音されたデータは知人の無線愛好家に数万円で販売され、さらにその音源がCD化されて別の人物に渡り、最終的にはフリマアプリ上に出品されました。購入者である若い男性が、音源を編集し、3本の動画にしてYouTubeに投稿。投稿の目的は「注目を集めたかった」と供述しています。

事件が明るみに出た当初、一部では「警察無線が解読されたのではないか」との憶測も広まりました。しかし、実際にはそのような高度な外部解析は一切行われておらず、結局のところ、問題は内部の不正行為による“情報の持ち出し”という、極めて単純な不祥事であったことが判明しました。

このように、どれほど高度なセキュリティ技術を駆使していても、それを扱う「人」がルールを逸脱すれば、機密はたやすく外部に漏れてしまうもの。

現代の警察無線は、外部からの傍受や解読に対しては非常に強固である一方、もし万が一、音声データが外部に流出していた場合、それが“部内からの漏洩”である可能性をまず疑うのが、いまや常識となっています。

テクノロジーの進化とともに、組織内部のガバナンスの重要性も、ますます問われる時代になっているのかもしれません。