地域警察官が着用している紺色のベスト──その正式名称は「耐刃防護衣」といいます。一般には「防刃チョッキ」と呼ばれることもあります。

この装備品は、警察官が市民対応の現場や巡回中などにおいて刃物で突き刺しや切りつけなどの襲撃を受ける事件が相次いでいることから、警察官の身体を防護する目的で導入されました。

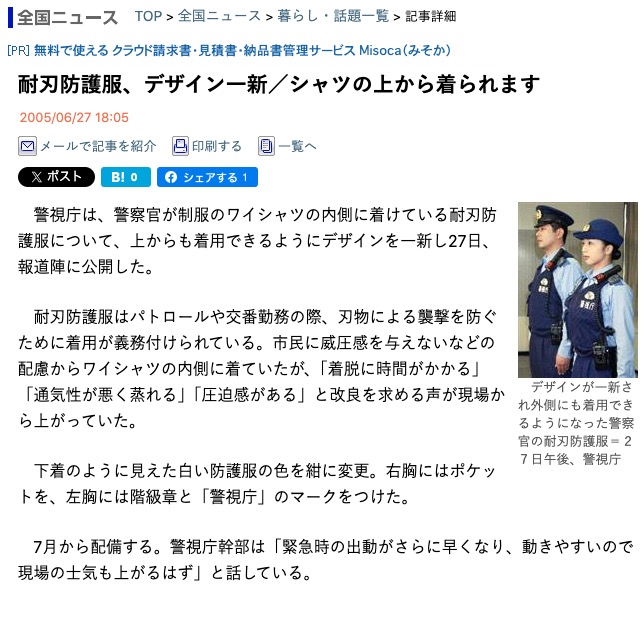

当初、警視庁をはじめとする警察では、制服の下に着用する白色のインナータイプの耐刃防護衣を導入していました。このタイプは服の内側に着る仕様で、目立ちにくい反面、四国新聞社などの報道では「下着のように見えた」と表現されることもありました。

画像の引用元 四国新聞社 耐刃防護服、デザイン一新/シャツの上から着られます 2005/06/27 18:05

しかし、2005年7月からは状況に応じて素早く着脱でき、視認性や威圧効果の面でも効果がある外側着装型(アウタータイプ)の紺色ベスト型耐刃防護衣に全面刷新。

この新型耐刃防護衣は制服の上から直接着用できるタイプとして、見た目にも「警察官が防護装備をしている」と一目で分かるデザインになっています。

銃弾の貫通を防ぐ防弾チョッキとは異なり、ナイフや包丁といった刃物による刺突、切りつけ攻撃から身体を守る性能を備えています。

また、実用性の面でも改良が重ねられており、以下のような工夫が盛り込まれています。

-

左胸および背面に警察本部名を明記

これにより、着用者の所属が明確になり、職務中の識別がしやすくなっています。 -

階級章兼識別章の取り付け位置を装備

警察官の匿名性を排除することで、市民への説明責任にも対応。 -

ベスト前面に収納ポーチを配備

現場で使用する筆記用具、ライト、手袋などを携行しやすく、機動性が向上。

警視庁や大阪府警など一部の警察本部では、前面にジッパーが配され、着脱が非常に容易です。他の警察本部のものと比べても、利便性において一歩進んだ仕様といえるでしょう。

このアウタータイプの耐刃防護衣は、これまでのインナータイプで課題とされていた「蒸れやすさ」や「着用率の低さ」も大幅に改善されているとのこと。

現在では、この外側着装型が全国47都道府県警察において標準配備されており、地域警察官、自動車警ら隊員などを中心に幅広く貸与されています。

警察官の受傷事故が相次ぐなかで耐刃防護衣はより強固に進化した

近年、地域警察官が突発的な襲撃を受ける事件が全国で相次いでいます。とりわけ、2018年から2019年にかけては、いくつもの痛ましい受傷事故が発生し、現場対応の在り方や装備体制に厳しい目が向けられることとなりました。

地域警察官襲撃事件と「耐刃防護衣」の限界──繰り返される悲劇とその背景

■ 2018年:相次いだ交番襲撃と警察官の殉職

2018年6月、富山県の交番で発生した襲撃事件に続き、同年9月19日には、宮城県仙台市宮城野区の東仙台交番で、勤務中の男性巡査長が大学生の男に刃物で襲撃され殉職する事件が発生しました。

犯人は、「現金拾得の申告」という虚偽の理由で交番を訪問し、油断を誘ったうえで、警察官に対し加害。

この事件において、殉職された巡査長が対刃防護衣を着装していなかったことが県警の調べで判明。警察庁はこの事態を重く見て、同年10月、全国の警察本部に対して、制服で勤務する地域警察官の「耐刃防護衣常時着装」を正式に通達しました。

さらに、深夜・早朝に不自然な訪問者が現れる場合は単独応対を避けるべきとして、「ツーマンセル勤務(2人組対応)」の徹底も呼びかけました。

■ 2019年:吹田警察署千里山交番警察官襲撃事件

しかし、体制強化の矢先となる2019年6月、大阪府吹田市の交番で再び警察官が襲撃される事件が発生。この事件では、巡査が突然襲われ、けん銃を強奪されるという重大事案となりました。

当初、この巡査長も防護衣を着用していなかったのではという憶測が報道の中で飛び交いましたが、実際には警察庁の通達に従い、規定通りに耐刃防護衣を着装していたことが明らかにされました。

■ 防護衣を着ていたのに、なぜ防げなかったのか?

ここで多くの人が疑問を抱くのが、「防護衣を着ていたのに、なぜ致命傷を負ったのか?」という点です。

防刃チョッキの防護の及ばない、脇などの隙間を狙って7回も刺しているのは、相当知識がある犯行ではないかとの指摘も一部である様です。

参考リンク : https://news.1242.com/article/177577

実は、耐刃防護衣の性能には限界があります。以下に要点を整理します。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 防護範囲 | 耐刃防護衣は胴体の前面・背面を重点的に防護しますが、首、顔、肩、脇腹、腕、脚部などは無防備です。凶器がこれらの部位を狙った場合、損傷を完全には防げません。 |

| 装着状態 | サイズが合っていない場合、装備の隙間から刃物が入り込むリスクがあります。 |

| 想定を超えた攻撃 | 特殊な刃物(軍用グレードのナイフ、より大型の刃物など)や執拗かつ高速の刺突動作には、防護素材の耐性を超えてしまうことも考えられます。 |

要するに、「着ていれば絶対に安全」という装備ではないというのが実情です。

旧型耐刃防護衣ではがら空きが多い問題点があった

耐刃防護衣を着装した沖縄県警察警察官と米国海兵隊の共同訓練における場面。写真の引用元 在日米国海兵隊公式Facebook

脇腹追加対応で能力は向上したが、ベスト型では限界も

「対刃防護衣(耐刃防護衣)」は、刃物による攻撃から警察官の命を守るために全国の地域警察官に貸与されている防護ベストです。優れた耐刃性能を持ちながらも、着装していても致命傷を防ぎきれないケースが発生するのはなぜなのでしょうか。

写真引用元 河北新報オンラインhttps://photo.kahoku.co.jp/graph/2018/09/22/01_20180922_13018/001.html

以下にその主な理由を整理します。

■ 1. ベスト型ゆえの構造的な「死角」

対刃防護衣は、その名の通り「ベスト型」の形状をしており、胸部と背部を中心に防護する設計です。これは一般的な刺突や切り付けに対応するためですが、以下の点が弱点とされています。

| 弱点部位 | 解説 |

|---|---|

| 脇下・脇腹 | 袖がない構造のため、脇の下から刃物を差し込まれると、内臓に達する深傷を負う危険性がある。 |

| 肩・首回り | ベスト構造の隙間から、鋭利な刃物が筋や動脈を損傷させる恐れがある。 |

これらの箇所は、防護材が配置されていない、あるいは薄いため、突き刺しや切創に対して無防備になりやすいのです。

■ 2. 高速かつ意表を突く刺突動作への対応の難しさ

現実の襲撃では、犯人が至近距離から高速で複数回の刺突を繰り返したという事件が多く報じられています。耐刃防護衣が防げるのは一定方向・一定圧力での攻撃が前提であり、不規則かつ連続的な突き刺しには完全対応できない場合もあります。

■ 改良:脇部防護型の配備へ

こうした状況を受け、現在では旧型から防護範囲を拡張した「脇部防護型」の耐刃防護衣なりました。

-

脇部までしっかり覆う構造に変更

-

可動性と防護性能の両立を意識した設計

これにより、旧型での「死角」が徐々に克服されつつありますが、完全な刃物対応装備品ではないと認識されています。

それは、耐刃防護衣が現行のベスト型であることが理由です。

府警吹田署交番襲撃事件で重傷を負った巡査長は、胸の刺し傷が肺を貫通して心臓に達して重傷を負い、富山で襲われた巡査長は刃物が左脇下から心臓に至り、致命傷になったことが捜査で判明していますが、この加害方法は東仙台交番襲撃事件と同様です。

河北新報の報道によれば、東仙台交番の巡査長は当時、耐刃防護衣を着装していなかったとのことですが、全国の警察で標準配備されている『ベスト型耐刃防護衣』を着ていても、致命傷は防げなかったことが明らかになっています。

■ 対応の現実と今後の課題

これら一連の事件を通じ、警察現場では以下のような対応が進められています:

-

耐刃防護衣のさらなる改良(軽量化・通気性・防護範囲の拡張)

-

交番勤務時のツーマンセル運用の徹底

-

夜間応対時のカメラ監視体制や遠隔応対設備の導入

しかし、依然として「単独勤務・接近距離での応対」という地域警察官の業務の特性は変えがたく、リスクゼロとは言えません。

「耐刃防護衣」のまとめ

対刃防護衣は、確かに警察官の命を守るための重要な装備となっていますが、この装備だけでは構造的・運用上の課題も存在し、防護衣のみに安全を委ねることはできないのが現実です。

したがって、より危険な状況では防護盾等の他の装備品との併用で対処することになっているほか、ツーマンセル体制や夜間対応マニュアルの見直しといった運用面での補完が不可欠と警察庁では通達を出しています。