64式小銃、第一線を退くもなお現役―後方部隊や他組織で活用続く

かつて陸上自衛隊の普通科部隊における主力小銃として広く制式配備されていた64式小銃。

しかし、89式5.56mm小銃の普及、2021年配備の20式小銃によって、2025年現在、その役割を終えて、第一線の普通科部隊では旧型装備として置き換えが進みました。

64式7.62mm小銃(以下、64式)は1964年に制式化された我が国初の戦後国産自動小銃で、長年にわたり自衛隊で使用されてきました。

しかし、7.62mmという強力な口径にもかかわらず64式は弱いと言われることが多く、その背景には設計上・運用上の複数の要因があります。

本稿ではその理由を整理して解説します。

64式の概要

戦後の日本が自らの手で設計・製造した初の制式自動小銃、それが64式7.62mm小銃です。

1964年に制式採用されて以来、陸上自衛隊の“背骨”的な役割を果たしてきました。

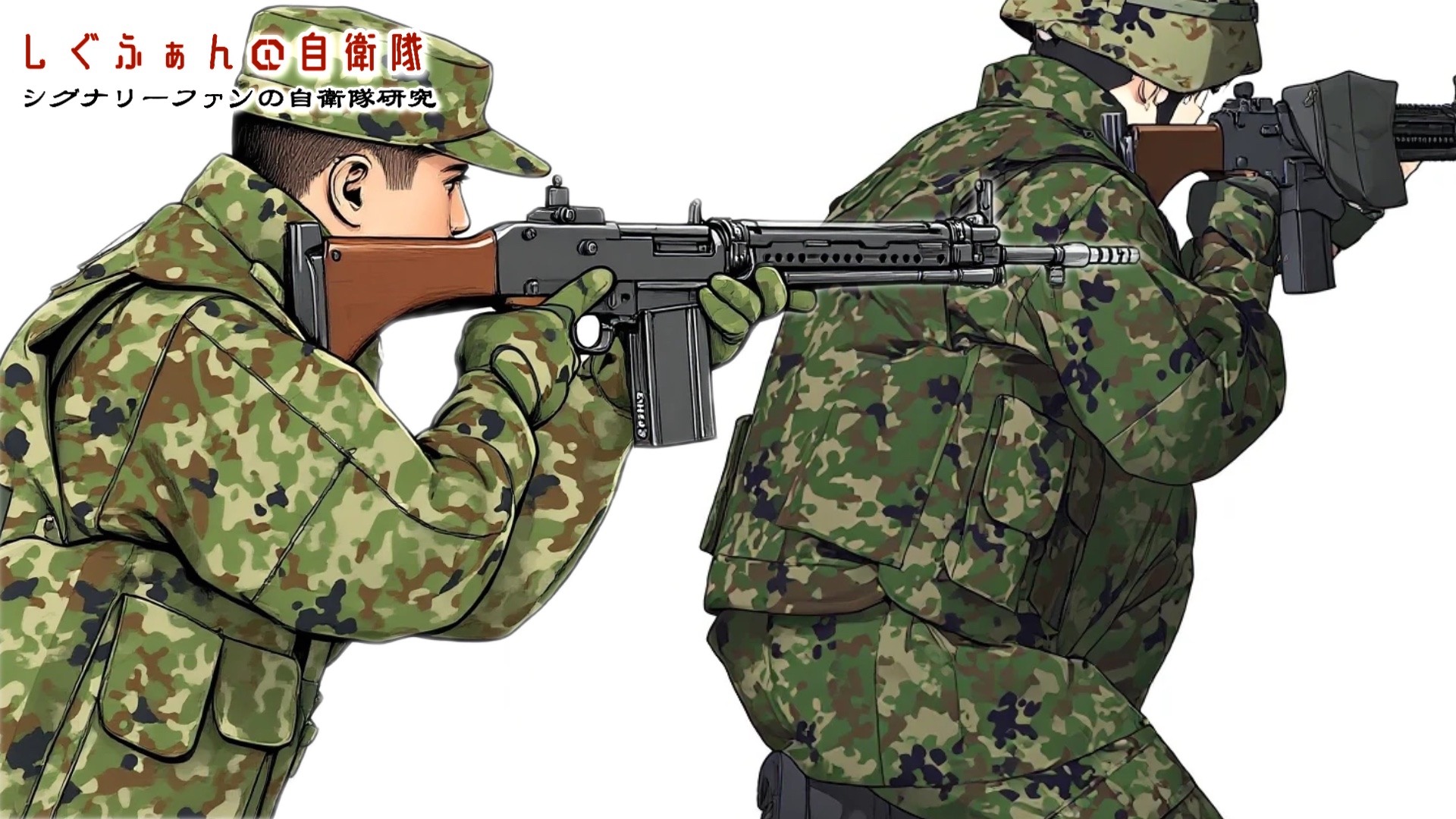

64式の外観を一言で言えば「ずっしり、骨太」。

全長は約990ミリ、重量は装備品を含まないで約4.3〜4.4キロと、現代の小口径自動小銃に比べれば明らかに重い部類です。

口径は7.62×51mm NATO弾、20発入りの箱型弾倉を用いるガス作動のセレクティブファイア(単発/連発切替)方式で、当時の戦術要求に応えた設計になっています。

その“重さ”は長所でもあります。剛性の高い機関部と太めの銃身は安定した初速と命中精度に寄与し、狙撃用の光学機器を取り付けて狙撃仕様にも転用され、結果として専用の狙撃銃が長らく配備されなかったと考えられます。

開発の背景に何があるのか?

開発の背景も興味深い点です。戦後間もない時期、国外から中古や余剰兵器が供与される時代にあって、日本は「自前で使える国産小銃」を持つことを重視しました。

豊和工業(現Howa)が長年にわたる研究・試作の末に完成させ、約23万丁ともされる生産が行われたことは、国内防衛産業の一里塚とも言えます。

時代は小口径高速弾へ

一方で、時代の流れは容赦がありません。

1980年代後半からは小口径で軽量な89式5.56mm小銃が後継として登場し、64式は次第に主力の座を譲っていきました。

とはいえ、64式はその頑丈さと信頼性から海上保安庁や予備自衛官用で今なお運用されるという“現役の古典”でもあります。

画像の出典 第48普通科連隊@48i_regiment

命中精度の良さから64式は狙撃銃にも転用されました。

陸自特殊作戦群におけるM4カービンの秘匿配備、海自特警隊のH&K HK416導入、さらに警察特殊部隊(SAT)によるMP5の運用など、国内でも特殊部隊における装備の高度化・国際化が進む中、陸自では半世紀近くにわたって日本の防衛を支えてきた陸自の64式はその役割を終えました。

しかし、海自や空自、海上保安庁からは、64式は依然として完全に姿を消したわけではない。

航空自衛隊では基地警備隊や教導隊、海上自衛隊の陸警隊といった部隊においては、現在も現役装備として使用が継続されています。

航空自衛隊基地警備隊では近接戦闘を想定し、64式にフォアグリップを追加装備するなどの改良も施されている点が興味深いでしょう。

ただし、空自でも64式の後継として20式をすでに導入しており、徐々に置き換えが進むものと見られています。

64式小銃は、警察庁の特殊急襲部隊(SAT)の前身であるSAPにもかつて配備されていたほか、現在でも海上保安庁においては主力小銃です。

戦後日本の安全保障を半世紀以上にわたって支えてきたこの小銃は、今後もしばらくは各現場での任務を担い続けることになりそうです。

64式小銃諸元

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 64式7.62mm小銃 |

| 種類 | 自動小銃(バトルライフル) |

| 口径 | 7.62mm |

| 使用弾薬 | 7.62×51mm NATO弾(減装薬弾) |

| 作動方式 | ガス圧利用(ショートストロークピストン式)、ティルトボルト式 |

| 給弾方式 | 20発入り着脱式箱型弾倉 |

| 全長 | 約990mm |

| 銃身長 | 約450mm |

| 重量 | 約4.3kg(弾倉および付属品を除く) |

| 発射速度 | 最大約500発/分 |

| 銃口初速 | 約700m/秒(減装薬弾使用時) |

| 有効射程 | 約400m |

| 製造メーカー | 豊和工業 |

| 制式配備年 | 1964年 |

| 特徴 |

|

64式製造は豊和工業―小銃から迫撃砲まで支える老舗重工メーカー

64式小銃を製造したのは、愛知県に本社を置く豊和工業株式会社。

空気油圧機器や工作機械のメーカーとして知られる同社は、自衛隊の制式小銃である64式、89式の製造を担うなど、国内の防衛装備産業を長年支えてきました。

同社はまた、警察特殊部隊(SAT)にも採用されたボルトアクションライフル「M1500」や、各種迫撃砲の開発・製造も行っています。

かつてはアメリカ製アサルトライフル「AR-18」の単発モデルをライセンス生産し、海外に輸出していた実績もありますが、これが連射可能な状態に改造され、北アイルランドの武装組織IRAに使用されたことが判明。安全保障上の懸念から、同モデルの生産は中止されたという経緯があります。

64式の使う弾丸

64式小銃には通常の被覆鋼弾(フルメタルジャケット)に加え、徹甲弾や曳光弾など複数の弾種が用意されています。

特に被覆鋼弾は、国際法であるハーグ陸戦条約に準拠し、「人体に不必要な苦痛を与えない」弾種として世界の軍隊で広く採用されています。

一方で、ホローポイント弾のように体内で大きく変形することはなく、あくまでも軍用としての基準を満たす設計とされています。

また64式は7.62×51mm NATOを基にしていますが、反動抑制や連射時の取り回しを考慮して、通常の訓練では装薬を落とした「減装弾」を用いる運用が行われてきました。

火薬の量を減らすことで反動や銃口の跳ね上がりは抑えられますが、本来の弾道・有効射程や貫徹力は低下します。

この運用が「威力が弱い」という事実の一因になっています。

一方で、64式は頑強な銃身や耐久性の面で高い評価を受ける面もあります。

銃身寿命が長いことや、単発・連射ともに集弾性が比較的良好であったという評価も残っています。

したがって「弱い」という評価は必ずしも全般的な欠陥を意味するわけではなく、「整備性・運用性・時代適合性」の観点で相対的に不利になった、といえます。

二脚を装備する理由

64式が2脚(バイポッド)を搭載する理由は旧軍での戦闘からの知見や、日本の防衛理念に基づくものと指摘されています。

部品脱落が多い?

64式小銃は、古い設計の小銃であり、部品脱落が多いのは事実です。

長く使われている中で、経年劣化や使用状況によって、稀に部品が外れやすくなることがあるとされます。

ただし、日常の点検や整備をしっかり行うことで、そうしたトラブルはかなり防げるいう現場の声もあります。

とはいえ、演習などでは、ビニールテープを巻くなど、部品脱落防止の措置を取ることが現場では一般的です。

64式の右セレクター

一部では「非常識な操作性を持つセーフティセレクター」とも評されます。

64式の切り替えつまみ、いわゆるセレクターレバー。切り替え時は一度、ツマミを引き上げてから回すという余計な動作が要求されることが「非常識」とされる要因です。

しかし、そもそもの問題として、なぜレバーが銃の右側にあるのかという疑問もあります。

これについては明確な説はないものの、参考にされた米軍のM14小銃の切り替えレバーが右側であることに関係しているともされています。

ただし、M14のレバーは64式に比べてずっと扱いやすく設計されており、アイアンサイトすぐ右横のツマミを180度回転させて切り替える方式です。

そして、これは89式小銃の説明でも言及した通りですが、左側につけなかった理由は、「匍匐時に身体にレバーが触れてしまい、不意に切り替わることを防ぐ設計思想」である可能性があります。

どれも俗説であり、明確なものではないとされています。

64式小銃、海上保安庁による“実戦使用”─北朝鮮不審船事件から読み取る対応の実態

1999年に発生した「能登半島沖不審船事件」は、海上保安庁が初めて準軍事的装備を実戦で用いた事例として知られています。

1999年3月23日、北朝鮮の工作員と見られる2隻の不審船が日本海の能登半島沖に接近。2隻に対して巡視船による追尾・警告ののち、実弾射撃が行われたのです。

この際に投入された装備のひとつが、64式7.62mm小銃です。

海保でも保有・訓練しており、巡視船の標準装備として配備されています。

64式は、7.62mm弾を使用し、威嚇射撃の際にも高い視認性と制圧力を発揮します。

実際、当該事件では曳光弾と通常弾がほぼ半数発射され、不審船に対して相当の圧力を加えたとされています。報道によれば、発射総数は1,000発を超えていたといいます。

この対応により、不審船は逃走を図るも、結果として事件は日朝間の緊張を高める一因となりました。

一方、海上保安庁にとっては、これが法執行機関としての“武力の行使”の限界とその運用上の課題を改めて認識させる契機となりました。

その後、海保では訓練や装備体系の見直しが進み、類似の事件への対応能力が段階的に強化。

ただし、64式のような小銃は普段の巡視活動では用いられず、巡視船内に備え付けです。

まとめ―「7.62バトルライフル」自体の戦術的評価の変化

冷戦期までは7.62mmクラスのバトルライフルは世界で標準的でしたが、1970〜80年代以降は小口径高速弾(5.56mmクラス)を採用する国が増え、機動戦・量的持続力・弾薬搭載量の観点から小口径化が進みました。

89式(5.56mm)への更新はその流れを反映したものであり、64式が「時代遅れ」と見なされる背景には、口径そのものよりも戦術コンセプトの転換が影響しています。