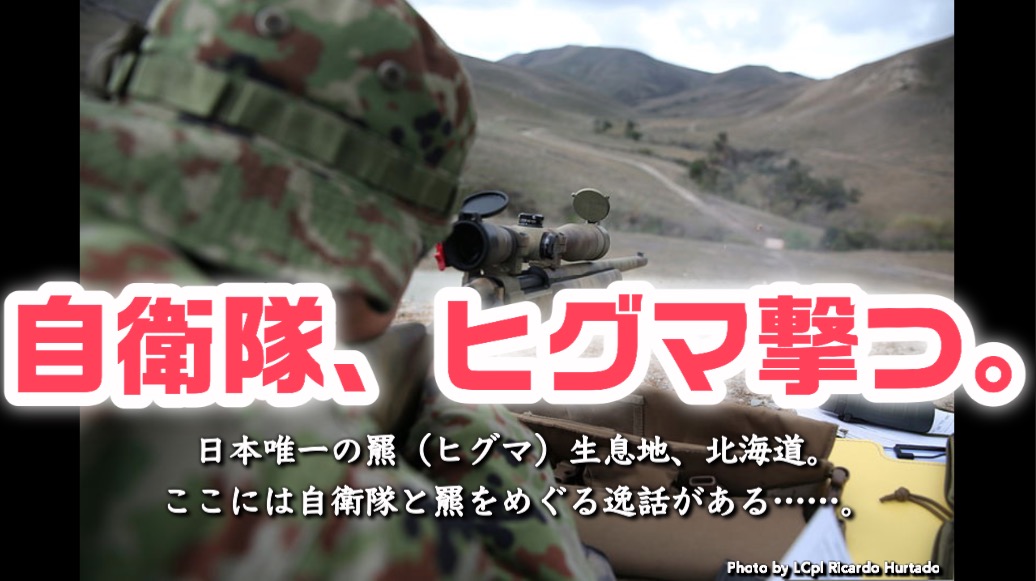

現在、自衛隊がヒグマを含む有害獣を直接駆除することはない。

しかし、過去には「北海道の自衛隊とヒグマ」にまつわる、にわかには信じがたい実話がいくつも存在する。

本稿では、北海道におけるヒグマの歴史と、自衛隊との関わりについて紹介する。

それぞれの項目に飛べます

現在の有害獣駆除は猟友会が担っている

現在、ヒグマなどの有害獣の駆除は、主に「大日本猟友会」という全国組織のハンター団体が担っている。各自治体からの要請を受け、経験豊富な会員が現場に出動し、対処にあたるのが基本的な体制である。

したがって、自衛隊が有害獣駆除の任務にあたることは原則としてない。

ただし、過去には自衛隊がヒグマと直接関わった記録が残されている。

陸上自衛隊北部方面隊員、小銃でヒグマを射止める

昭和46年(1971年)5月、北海道芽室町の剣山東南山腹(標高頂上から約400メートル地点)において、陸上自衛隊北部方面航空隊の所属機が遭難する事故が発生した。

この遭難機の捜索活動にあたっていた第5特科連隊第6大隊の隊員が、捜索中に体重約120キログラムのヒグマと遭遇し、小銃によりこれを射止めたという記録がある。

これは、陸上自衛隊元陸将・山下輝男氏による独自取材記事『朔東から 第25号 羆(ヒグマ)を撃った男』に基づく実話である。

なお、この際に射止められたヒグマは後に剥製化され、北海道網走郡美幌町に所在する陸上自衛隊美幌駐屯地にて展示保存されている。

剥製には、当時の状況を伝える説明文も添えられているとのことである。

「昭和46年、芽室町剣山東南山腹にて遭難ヘリの乗員を捜索中の隊員が遭遇し襲いかかろうとしたため、隊員が身の危険を感じて所持していた自動小銃で”射止めた”」

出典 山下輝男氏公式サイト「朔東から第 25 号 羆(ヒグマ)を撃った男」http://yamateru.stars.ne.jp/sakutou025.pdf

しかし、現代においては、たとえ災害派遣などで北海道の山中を捜索する自衛隊員であっても、ヒグマ対策のために小銃を携行する可能性は極めて低い。実質的にゼロである。断言できるほど、その可能性は存在しない。

その理由を一言でまとめるならば「国民世論」の存在である。加えて、近年の「動物愛護」の機運の高まりも無視できない要素であろう。

同じく公務で銃器の所持と使用が認められている存在として、警察官が挙げられる。警察官の場合、市民の生命や身体に差し迫った危険がある場合には、猛獣や野生動物に対して拳銃を使用することが法的に許容されている。

実際の例としては、1985年に沖縄県の動物園「沖縄こどもの国」からライオンが脱走した事件がある。この際、13人の警察官が38口径の回転式拳銃で合計15発を発砲し、ライオンを射殺したという記録が残っている。

また、2015年にも逃走した犬が市民に危害を加える恐れがあったため、警察官がやむを得ず射殺したという事案が報道された。

しかし、自衛隊員が同様に野生生物と対峙する状況下で、「市民の命を守るため」に即座に銃を使用できるかといえば、それはまた別の議論となる。

問題の核心は、自衛隊に配備されている装備と、自衛隊員が野生動物を駆除するための法的根拠の欠如にある。

この問題は、2021年に北海道の丘珠駐屯地で発生したヒグマ襲撃騒動の際にも大きく取り上げられた。

ヒグマのような有害鳥獣を駆除するためには、法的に狩猟免許が必要である。一般的にヒグマは害獣として扱われるが、その駆除にあたっては、地元自治体や北海道庁からの正式な要請を受けたうえで、狩猟免許を所持したハンターが対応するのが現行の運用である。

つまり、自衛官は国家から銃器の所持と使用を許可されているとはいえ、狩猟免許を持たない隊員が、明確な有害獣駆除の目的で公的な小銃を使用することには、現行法上の大きな制約が存在するということである。

???『ぼくは砂川市では無敵なんだ!警察がハンターからぼくを守ってくれるからね!』

したがって、山中での災害時において、災害派遣要請を受けて自衛隊員が山中に入山する場合、ヒグマ対策として必要があれば、猟銃を所持した猟友会員など民間のハンターを同行させる措置がとられる。もしハンターの手配が不可能である場合、自衛隊員はヒグマ除けの鈴やスプレーといった装備を携行するほかない。

本州に広く生息する「ツキノワグマ」にすら、武器を持たない人間では抗えないのが実情だ。秋田県鹿角市(かづのし)大湯の山中で一人の男性が亡くなったツキノワグマによる事故では、警察や消防が捜索に入ったが、クマと遭遇して攻撃され、鼻を半分だけ削がれ、「助けてください」と懇願する警察官を「ムリ、ムリ」と言いながら置いて逃げた消防隊員の話は人間の業の深さと無力感を思い知らされる。

クマの攻撃で鼻が半分取れ、「顔中血まみれ」の警察官が「助けてください」と…秋田でクマに襲われ死亡した男性の「壮絶すぎる捜索現場」https://gendai.media/articles/-/131478?page=7

北海道においては、そもそも演習場での訓練中にヒグマと遭遇する例が少なくなく、その際には、ヒグマがその場を離れるまで演習を中断せざるを得ない。これは自衛隊の現場活動における自然との共存が、いかに切実な課題であるかを示している。

そのような状況下、芽室町剣山東南山腹で自衛隊員がヒグマを射止めたケースは特筆に値する。山岳地帯における捜索活動中、自衛隊員が実弾を装てんした小銃を携行していたという事実は、まさに注目すべき実例である。

自衛隊の小銃はヒグマに有効か

仮にヒグマに対して自衛隊の銃器が使用された場合、それらは十分な威力を発揮し得るのか。

現在、陸上自衛隊で主力として運用されているのは89式小銃であり、精鋭部隊には新たに20式小銃も配備されている。両者ともに口径は5.56mmである。

しかし、世界的なハンティングの常識では、5.56mmクラスの弾薬は小型動物の狩猟には適していても、ヒグマのような大型かつ獰猛な獣を一発で無力化するには威力が不足しているとされている。

むしろ、中途半端に傷を負わせてしまった場合、かえってヒグマの反撃を招く恐れがある。そのため、ビッグゲームと呼ばれる大型獣の狩猟には、1発ごとに致死的な威力を持つ銃器が必要であるというのが一般的な見解である。

では、7.62mm弾を使用する64式小銃であればどうか。

64式小銃は7.62mm×51弾を用いるが、実際には反動を抑えるために威力を落とした弱装弾仕様である。現在では後方部隊などで限定的に配備されているが、それでもヒグマ相手に確実な効果があるとは言い難い。

さらに、陸自の狙撃手が装備するM24狙撃銃についても検討に値する。M24は民間用のレミントンM700をベースに開発されたものであり、使用弾薬は7.62mm NATO弾である。民間の狩猟用途でも使用されているが、これも十分とは言い難い。

実際、北海道でハンター向けの銃器を製造・販売している人物の見解によれば、「.308ウィンチェスター(=7.62mm NATO弾)でヒグマを撃つべきではない」とのことである。彼が推奨するのは、同じ30口径ながら火薬量が多く、より高威力な「.30-06スプリングフィールド」であるという(※出典:文春オンライン)。

それならば、陸自の『小銃以上の銃』を使うしかないのか?

小銃よりも強力な火器としては、特殊作戦群が装備する対物狙撃銃を除けば、次に挙げられるのは12.7mm(50口径)のM2重機関銃であろう。

ただし、M2重機関銃は重量があり、山中に持ち込むことは現実的ではない。

現実的な選択肢とは

ヒグマに対して小銃で対応するのであれば、複数の自衛官が同時に自動小銃で連続射撃を行うことで、ある程度の制圧力が期待できる。

あるいは、より現実的な案としては、複数の狙撃手がM24でヒグマの急所を同時に狙撃することで、高威力な火器に頼ることなく、民間ハンター同様、実効的な対処が可能になると考えられる。

そのほかの自衛隊とヒグマの逸話

然別(しかりべつ)演習場は、十勝平野の北西部、鹿追町から東へ約20kmほどの場所にある。北海道内でも広大な演習場のひとつで、矢臼別(やうすべつ)演習場と並び、迫撃砲などの砲撃訓練にも使われている。

当然ながら、ここにはヒグマの来訪も多い。特に昭和54年(1979年)7月頃から昭和58年(1983年)5月頃にかけてがピーク。

昭和55年(1980年)9月には、自衛隊員とハンターの共同作戦でヒグマの駆除が行われた。この時、駆除されたヒグマは「熊鍋」にされ、猟友会のメンバーや第二師団長らが賞味したという。

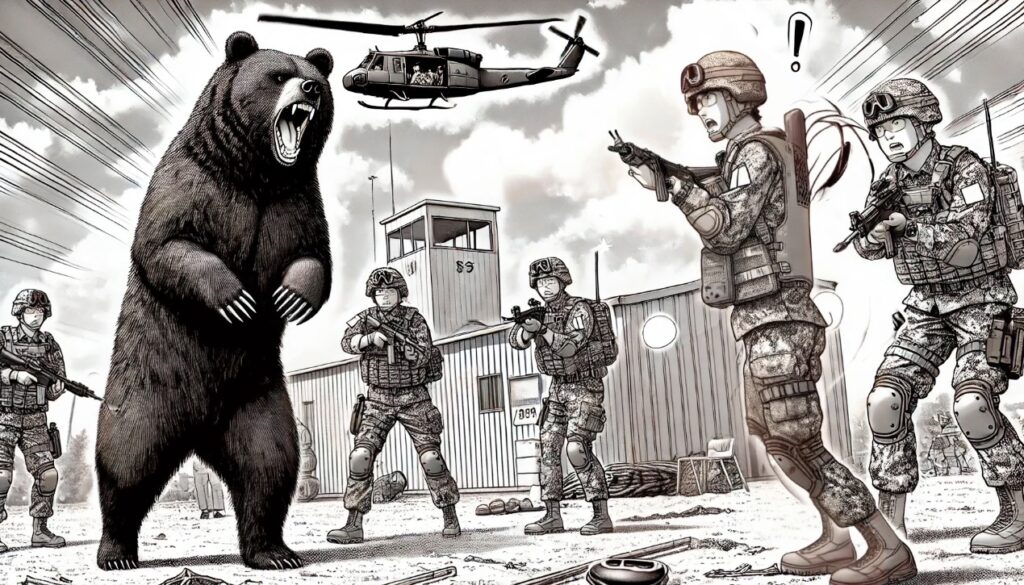

???『世論がうるさくなった現代で自衛隊が僕を撃てないってこと知ってるくま♪』『ひいいいいっ!!』『わあああっ!!』熊は「クマーっ!」って鳴くからクマっていうんです。※本当です。

他にも、

- 熊を特定の場所に誘導するための餌付け方法

- 演習に疲れた隊員が「熊出没」を報告して状況中止を狙う という策士的な話

など、演習場ならではの興味深いエピソードが多い。

出典:「―演習場に関する余談(2)―演習場での諸々について」(元防衛庁事務官・大森 明)参考リンク

標津町では自衛官が小銃持参のうえで「住民の護衛送迎」を実施(1962年)

北海道にはまだまだ、自衛隊とヒグマにまつわる史実があるのが実情。

昭和37年(1962年)の秋、十勝岳噴火の影響で降灰がひどく、木の実などの食料が不足。これにより、道東の標津町の人里に大量のヒグマが出没した。

この時、古多糠(こたぬか)地区では、自衛隊員が小銃を持って住民を護衛する「護衛送迎」を実施。

知床半島の基部にある標津町は、開拓の時代からヒグマと人間との関係が強い町です。昭和37年(1962年)6月に起きた十勝岳噴火の降灰により、木の実等の成りが悪く、秋に人里に多くのヒグマが現れた経緯が存在します。この時、古多糠地区では自衛隊が、小銃持参の護衛送迎を実施しています。この秋には、1ヶ月足らずの期間で二十数頭のヒグマが捕獲されています。

典拠元 『NPO法人 南知床・ヒグマ情報センター』 活動概要の『標津町とヒグマ』より

http://shiretoko-higuma.com/gaiyou/index.html(※リンク切れ)

残念ながら、「NPO法人 南知床・ヒグマ情報センター」の該当ページは現在リンク切れになっているが、標茶町役場の公式サイトに掲載された開拓史には、昭和37年当時の十勝岳噴火と、それに関連して発生したヒグマ被害の詳細が記録として残されている。

その記録によれば、昭和37年のヒグマによる被害は以下の通りである。

・ハンター2名が死亡

・3名が重傷

・牛48頭、綿羊23頭、馬2頭が襲撃された

標茶町では、この事態を受けて「熊害対策本部」が設置され、自衛隊に対して出動要請がなされた。結果、自衛隊は小銃を携行し現地に出動、学童の登下校時には護衛輸送まで実施したとされる。当時の自衛隊がいかに迅速に行動し、地域社会に密着した任務を遂行していたかが窺えるエピソードである。

この記録を読んで思い出されるのは、漫画家・あさりよしとお氏が1983年に発表した『中空知防衛軍』である。同作に描かれたのは、中空知地域の住民を外敵から守るためだけに存在する行政機関であったが、昭和当時の自衛隊の振る舞いは、まさにその架空の組織と同等の即応性と実行力を備えていたといえる。

しかし現実には、自衛隊の対応が妨げられる場面も少なくなかった。たとえば、函館空港に旧ソ連のミグ戦闘機が強制着陸した事件では、明白な国防案件であったにもかかわらず、北海道警察が介入し、自衛隊には何らの対応権限も与えられなかったのである。

自衛隊の野生動物に対する活動は、その後も続いている。2011年には、北海道庁と陸上自衛隊北部方面総監部との間で「エゾシカ有害駆除に関する支援協定」が締結された。この協定により、自衛隊はヘリコプターによる上空監視や追い込みを担い、民間のハンターが地上で駆除を行うという分担体制が構築された。ただし、この場合、自衛隊自身が直接駆除を行うことはない。

とはいえ、過去にはより直接的な協力が行われた例も存在する。たとえば新冠町の海岸では、漁場を荒らすトド対策として自衛隊が出動。空自は戦闘機を用いて機関砲で上空から射撃し、陸自は地上から対空機関砲を水平射撃。さらには、海自の魚雷艇に搭載された機関銃による駆除も実施されたという。現在では考えがたい大胆な対応である。

このように、自衛隊と野生動物をめぐるエピソードは、昭和という時代の大胆さと、現代の制約の対比を強く印象づけるものとなっている。今後、同様の事態が発生しても、かつてのような即応対応が望めるかは疑問である。

自衛隊とヒグマ──ある種の「歴史的関係」

北海道では、かつて自衛隊と野生動物──とりわけヒグマ──とのあいだに、射殺や護衛、送迎まで含む意外な関係が存在していた。だが時代は変わり、現在、自衛隊がヒグマ駆除に関与することはまずない。もはやそれは「昭和の風景」となった。

現代では、駆除にあたる民間ハンターに対する社会的評価が著しく低下し、その役割自体が軽視されている。さらに問題を複雑にしているのは、北海道の一部自治体がハンターを制度的に冷遇してきたことだ。

その結果が、たとえば「砂川ハンター事件」や、奈井江町における不誠実な対応、さらにはハンターたちによる駆除活動のボイコットといった形で表面化。

おのれら、『中空知防衛軍』を100回読めや、ハゲッ!

つまり、ヒグマ対策の現場は、制度疲労と関係機関の信頼崩壊によって、機能不全に陥りつつある。

皮肉なことに、現場の緊張感は高まっても、制度は縮退するばかり。ヒグマ問題が都市部にまで波及しつつある中、対処の主力は失われている。

自衛隊はもう「撃てない」。ハンターは「動かない」。そして役場は「頼れない」。

このままでは、「北海道が中国より先にヒグマに占領される」というブラックジョークが、いつか現実の風刺となるのかも。