普段、街中で見かける地域警察官が携行しているのは、主に.38口径の回転式けん銃です。

これに対し、機動隊の銃器対策部隊や特殊部隊SATなどになると、使用される火器は一気に高火力化し、けん銃をはるかに凌ぐ威力を持つサブマシンガン、自動小銃、狙撃銃、さらには対物ライフルに至るまで、多様な装備が配備されています。

こうした高威力の銃器は「特殊銃」と呼ばれ、取り扱うのは、厳しい訓練を経て認定された特定の警察官に限られており、警察官であっても誰もが扱えるものではありません。

ここで掲載している情報は表現の自由における一般的な報道・評論の範囲に留まります。

また、この記事には特定のけん銃モデルの説明文において、できるだけ出典を明示しておりますが、一部に個人の主観的表現やフィクション作品の例を用いた修辞が含まれている場合があります。

特殊銃その1、機関けん銃

機関銃の定義は、外部の動力に依存せず、独自の構造だけで引き金を引くと弾丸が連続で発射される銃です。

それに対して「短機関銃」は縮小して作られたもので、機関銃の下位概念に属します。日本警察では短機関銃を「機関けん銃」と呼称していますが、両者は同じ種類です。

引用元 ANNnewsCH 陸自と警視庁、千葉県警の約200人 初の合同訓練(19/02/26)

現在、警察が配備する機関けん銃は、ドイツ・H&K(ヘッケラー&コッホ)社製の短機関銃「MP5」。

MP5は西側諸国の法執行機関でも広く用いられており、日本警察庁ではその信頼性と操作性の高さから、以下のように警察白書で高い評価をしています。

この機関けん銃は、銃の性能に対する信頼性、警備対象となる重要施設周辺の環境、外国警察における導入実績等を考慮し、上記のような任務に当たる銃器対策部隊員等が所持するのにふさわしい銃種として選定したものであり、国際テロ情勢等を踏まえながら、的確な運用を行うこととしている。

出典および引用元 警察庁公式サイト『平成14年 警察白書:(2)テロ対処部隊の活動』:https://www.npa.go.jp/hakusyo/h14/h140202.html

日本警察のMP5正式公開は2002年だが・・・

日本国内でMP5の存在が初めて公に確認されたのは、2002年5月10日。FIFAワールドカップ日韓大会を控え、警察庁がメディア向けに公開した警視庁特殊急襲部隊(SAT)の訓練映像においてでした。

映像の中で、濃紺のアサルトスーツを着用したSAT隊員が携行していたのは、9ミリ口径・30連発の弾倉を備えた伸縮式銃床モデルのMP5です。

しかし、意外なことに、「日本の警察はMP5を配備している」という情報は90年代には既に広く公知されていました。

それは元警察官による著書での証言などからです。

外国の政府機関が配備する3点バースト付きのMP5短機関銃(機関けん銃)の実物。 photo by Rizuan

MP5、従来の短機関銃の常識を覆す革新的な設計

このMP5は、武装強盗や人質立てこもりといった凶悪事件、あるいは軽度のテロ対応といった場面において、警察による戦術的法執行に非常に適した火器とされており、現在も世界中の警察特殊部隊から厚い支持を受けています。

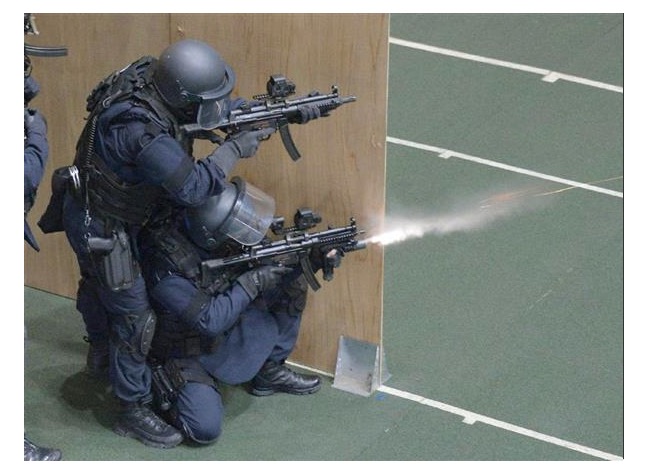

濃紺のアサルトスーツと防弾装備を着装し、目潰しのウェポンライトを搭載したHeckler & Koch製の短機関銃MP5を発砲する特殊急襲部隊SAT隊員。精確な射撃を期するためにホロサイトや曳光弾なども使用する。 ※画像の引用元 産経新聞webサイト

Heckler & Koch(H&K)社製の短機関銃「MP5」は、従来の短機関銃の常識を覆す革新的な設計が採用され成功しました。

その大きな要因の一つが、「ローラー遅延式ブローバック方式(roller-delayed blowback)」の採用です。

この機構は、発射時のボルトの後退をローラーによって遅延させることで、発射ガスの圧力が安全な水準に下がるまで薬室を閉鎖状態に保ち、これにより、反動が抑制され、射撃時の制御性が向上するという利点があります。

また、ガス圧の直接的な利用を避けることで、構造が比較的簡素化され、信頼性の高い機構になっています。

MP5は、このローラー遅延式ブローバック方式を採用したことにより、射撃時の反動が軽減され、連射時でも高い命中精度を維持できるのです。

その結果、世界中の軍や警察、特殊部隊などで広く採用されており、短機関銃の代表的なモデルとしての地位を確立しました。

MP5が登場する以前、多くの短機関銃では「ストレート・ブローバック方式」が採用されており、この方式では反動が大きく、銃の跳ね上がりが激しいため、精密な射撃には向いていませんでした。

この点に関しては、複数の信頼できる情報源から事実であると確認されています。

参照:https://sdi.edu/2021/05/20/inside-the-mp5-the-history-and-function-of-roller-delay/

ストレート・ブローバック方式は、ボルトの質量とリコイルスプリングの力だけで薬室の閉鎖を維持し、発射時のガス圧によってボルトを後退させるシンプルな構造です。

この設計は製造コストが低く、整備も容易であるため、第二次世界大戦中のMP40やM1A1トンプソン、戦後のUziなど、多くの短機関銃で採用されました。

しかし、反動が大きく、連射時の銃口の跳ね上がりが激しいため、熟練の射撃手でも精密な射撃には不向きでした。

これに対し、Heckler & Koch(H&K)社が1960年代に開発したMP5は、ローラー遅延式ブローバック方式を採用。

この方式では、ボルトの後退をローラーによって遅延させることで、発射ガスの圧力が安全な水準に下がるまで薬室を閉鎖状態に保つことで反動が抑制され、射撃時の制御性が向上するという利点があります。

また、ガス圧の直接的な利用を避けることで、構造が比較的簡素化され、信頼性の高い作動が実現されています。

MP5の登場により、従来のストレート・ブローバック方式に比べて、反動の軽減と射撃精度の向上が実現され、短機関銃の設計に新たな基準が打ち立てられました。

この革新的な設計は、世界中の軍や警察、特殊部隊などで広く採用される要因となりました。

以上の情報は、以下の信頼できる情報源に基づいています。

-

“Roller-Delayed Revival: The Heckler & Koch SP5K”(American Rifleman) https://www.americanrifleman.org/content/roller-delayed-revival-the-heckler-koch-sp5k

-

“The HK MP5: A Revolutionary Submachine Gun”(Luxus Capital) https://luxuscap.com/resources-on-guns/heckler-koch/weapon-for-generations-the-mp5/

-

“Inside the MP5, the History and Function of Roller-Delay”(Sonoran Desert Institute) https://sdi.edu/2021/05/20/inside-the-mp5-the-history-and-function-of-roller-delay/

射撃の衝撃を抑えつつ良好な命中精度と集弾性を実現させたMP5シリーズは、とくに単発射撃時において、高精度な簡易狙撃銃としても使用されます。

このため、光学照準器—すなわちスコープやダットサイトといった装備—を搭載することが、特殊部隊の運用では一般的です。

サイレンサー搭載MP5SDも配備していた

SAT前身部隊であるSAP時代、元警察官によれば、サプレッサー搭載のMP5SDシリーズを使用していたそうです。

実際、現在の警視庁特殊急襲部隊(通称:SAT)の前身である「警視庁第六機動隊 特科中隊(SAP)」や、「大阪府警察 零中隊」においては、MP5の配備がすでに行われていました。

これらの部隊は非公然ながら、当初より高度な装備を整えていたのです。

日本で配備されるMP5の仕様は?”MP5J”という呼び名は間違い?

まず、一般に“日本の警察が使っているMP5J”という名称がしばしば使われますが、これは正確な制式名称ではありません。

実際には都道府県警察の機動隊や銃器対策部隊、さらに特殊急襲部隊(SAT)などに、MP5A型やMP5F型と思われる複数のバリエーションが配備されています。

また、皇宮警察、海上保安庁、さらには海上自衛隊の特殊部隊なども同様にMP5を装備しています。

このように、MP5は今日、日本の法執行機関や国家安全保障機関にとって不可欠な作戦装備の一つとなっています。

もっとも、警察庁が正式に採用しているMP5のモデルについては、現在もすべてが公表されているわけではありません。

2002年に公開されたSATの訓練映像では、MP5はごく標準的な外観を保っていましたが、現在の装備状況は大きく進化しています。

たとえば、スイス・ブルッガー&トーメ社(Brugger & Thomet)製のレイルシステム、フォアグリップ、さらにフェイスシールドを下ろした状態でも構えやすい湾曲型の新型ストックなどを装備し、かなりのカスタマイズが施された「課金仕様」とも言える外観に変貌しています。

こうした日本警察向けMP5を既存のどのモデルに当てはめるかは難しいのですが、強いて言えば「MP5A5」をベースに、オプションを盛り込んだ“日本政府仕様”と位置づけるのが妥当かもしれません。

なお、H&K社では自動車のように装備の細かなカスタマイズが可能なため、各国の予算や用途に応じて、それぞれの“ご当地MP5”が製造されています。

この点について、大手エアソフトガンメーカー「東京マルイ」は、自社が製品化している『MP5J』モデルについて、あくまで報道資料を基にした推定に過ぎないと前置きしたうえで、比較的詳しい見解を示しています。

当初その特徴的なリトラクタブルストックの形状からフランス向けに開発されたMP5Fと報道されたが、日本警察仕様MP5とは異なる。このため、日本警察のMP5は内部機構的にはMP5A5をベースに、新型外装パーツに換装した日本独自仕様であると思われる。しかしながら、MP5Fの強化ボルトグループはすべてのMP5と互換性があるため断定は出来ず、この見解は憶測に過ぎない。あるいはMP5F A5と呼ばれるモデルかもしれない。

出典 株式会社 東京マルイ公式サイト

https://www.tokyo-marui.co.jp/pdf/p_pdfmanual_121127152144.pdf(内容を要約し出典を明示して記載する「間接引用」を行った)

東京マルイが提示している見解によれば、日本警察に配備されているMP5の正体については、MP5A5型、あるいはMP5F型、さらにはそれらを組み合わせたMP5F A5型である可能性が高いと推測されています。

このうち、MP5F型であるという説を裏づける根拠として東京マルイが挙げているのが、現在ヘッケラー&コッホ社が各国の法執行機関からの見積もり依頼に対して主に提案しているのがMP5F型であるという事実です。

もしそれが事実であれば、日本警察もその国際的な流れから外れることは考えにくく、同様の型式が採用されていると見るのが自然です。

すなわち、日本で使用されているMP5は、MP5A5型をベースとしつつ、さまざまな新型パーツに換装されたモデルであるか、あるいはMP5F型の中でもMP5F A5型と呼ばれる派生型である可能性が極めて高いといえるでしょう。

加えて、外観上の特徴としては、スイス・ブルッガー&トーメ社(Brugger & Thomet)製のハイマウントベースを装着し、その上にアメリカ・イオテック社(EOTech)製のホログラフィックサイトを搭載。

また、銃のストックやレイル部分には、テプラで「〇〇県警察機動隊 備品管理番号×××」などと記されたラベルが貼られていることもあるとされ、こうした細部の仕様によって「日本警察仕様MP5」は完成します。

このように、機動隊や特殊急襲部隊(SAT)では、複数のカスタム仕様の高性能な短機関銃が配備されており、それぞれが現場の任務や用途に応じて、高度な装備を施されています。

ただし、「MP5-J」という名称は、ドイツ・ヘッケラー&コッホ社が公式に命名した製品名ではありません。

これは、あくまで東京マルイが自社製のエアソフトガンを日本警察の仕様に基づいてモデルアップするにあたり便宜上付けた商品名であり、実銃に基づいた制式名称とは異なります。

このように、日本の法執行機関におけるMP5の導入には独自の仕様と背景が存在し、それを反映した形での装備更新やカスタマイズが日々進められているのです。

警視庁機動隊員とMP5のダミー。画像の出典 ANN NEWS『銃乱射しながら男乱入……高校生研修会場でテロ訓練(16/03/14)』

ただ、警察の公開訓練では模擬銃として東京マルイ製のMP5-Jが頻繁に使われており「日本警察が使っているのはMP5-J」というのも、あながち間違いではないのかもしれません(なお、M3913の模擬としてウェスタンアームズのM4013TSWも使用)。

一方、MP5は主に警備部の装備でありながら、警視庁では刑事部である捜査一課特殊班SITにも単発モデルのMP5(SATマガジンでは本銃をMP5SFKと呼称)を配備。

また、『警視庁・特殊部隊の真実』(伊藤鋼一・著、大日本絵画、2004年)に記載された情報によれば、サイレンサーが標準搭載された「MP5SD6」や、限界まで銃身を切り詰め、ストックを廃した「MP5K」なども配備されていたそうです。

「取り出し」、「連射への設定変更」、「使用」などは指揮官の許可が必要

特殊急襲部隊SATにおいては、MP5の取り扱いに関して厳格な運用基準が定められています。とくに注目すべき点として、「武器の取り出し」、「射撃モードの切り替え」、「使用」などの行為は、いずれも指揮官の明確な許可を必要です。

MP5には、安全装置と射撃モードの切り替えを兼ねる「セレクターレバー」が装備されていますが、通常時、このレバーは「セーフ(安全)」の位置に設定され、厳重な安全管理が行われています。たとえ交戦状態においても、基本的な射撃モードは単発(セミオート)とされており、隊員の独断によって連射(フルオート)モードへ切り替えることは許されていません。

ただし、戦況が急激に悪化し、通信や命令の伝達が困難な状況においては、隊員個人の判断で必要最小限の対応が求められることもありますが、それはあくまで例外的措置です。原則として、連射モードへの移行は指揮本部の許可を得て初めて可能となるとされています。

このような厳格な運用方針は、火力の過剰使用による誤射や二次被害を未然に防ぎ、限られた弾数で確実に任務を遂行するためのものとみられています。

こうした内部規律を日本の特殊部隊における高度な倫理観と責任意識に基づくものとして、テレビドラマや映画作品で描写すれば、視聴者の印象に強く残る場面となるかもしれません。

たとえば、交戦中にもかかわらず連射に切り替えようとした隊員に対して指揮官が静かに制止のジェスチャーを送るといった演出は、日本警察の慎重な作戦展開としてユニークです。

HK Slapはやめたほうがいいの?

また、MP5が登場する映画では定番ともいえるアクションが「HKスラップ(HK Slap)」と呼ばれる操作。これは、ローラー遅延式ブローバック機構を採用したMP5において、再装填時に行われる特徴的な操作のことを指します。

この操作は、装填後にチャージングハンドル(コッキングレバー)を手のひらで叩くように押し下げて固定位置から解放し、ボルトを前進させてスムーズに弾薬を薬室に送り込むものです。

具体的には、ボルトを後退位置でロックし、マガジンを装填した後、チャージングハンドルを叩いて解放することで、ボルトが勢いよく前進することで、確実に弾薬を薬室に送り込むことができます。

一見すると映画的な演出のように見えるこの動作ですが、実際にはH&K社の公式な操作手順として推奨されており、銃器の機能性と安全性を確保するための重要な手順としてMP5のマニュアルでも明記されています。

この、MP5への小気味良い弾丸装填である「HKスラップ」の瞬間が場面転換の役割を果たし、形勢逆転を象徴する「お約束」的シーンとして数多くの映画やテレビ作品に登場しています。

ただし、実銃とは構造が異なるトイガンにおいて、この「HKスラップ」を模倣するのは絶対に避けてください。破損してしまう恐れがあります。

特殊銃その2、狙撃銃

日本警察における狙撃手は機動隊の原子力関連施設警戒隊など各種機能別部隊ならびに特殊部隊SATに所属。

現在は自衛隊も狙撃手がいます。

1970年5月に発生した「ぷりんす号乗っ取り事件」は、日本の警察における狙撃手の存在が初めて全国的に注目された事例として知られています。

事件の発端は、福岡県で発生した自動車盗難事件でした。犯人(当時20歳)は、警察の検問を突破し、逃走中に猟銃を使用して警察官を負傷させるなどの犯行を重ねました。

その後、広島市内の銃砲店からライフル銃や弾薬を強奪し、宇品港に停泊中の旅客船「ぷりんす号」を乗っ取って逃走。船内には乗員9人と乗客37人が人質として取り残され、犯人は船上から警察官や報道関係者に向けて発砲するなど、極めて危険な状況が続きました。

この事態に対し、警察は狙撃手を現地に派遣。最終的に、広島県警察本部長の命令を受けた大阪府警の狙撃手が、犯人を正確な射撃で制圧し、人質全員を無事に救出しました。

この狙撃による制圧は、刑事訴訟法第262条第1項に基づく裁判上の準起訴手続(付審判請求)において、正当行為と認定されています(広島地裁昭和45(つ)1号、昭和46年2月26日決定) 。国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)

なお、同事件において大阪府警狙撃手が使用した銃器については、当時の報道から国産の単発式ボルトアクションライフル「豊和ゴールデンベア(Golden Bear)」でした。

警察が配備したゴールデンベアの口径について、当時警察に同銃用の光学照準器を納入した業者の証言では、以下のように述べています。

警察で狙撃用に使用している銃は、ホーワ、ゴールデンベアー 30-06通常のスポーターライフルです、スコープは国産のブッシュネル3倍~9倍を使用しています。

なぜこんなに詳しいかと言いますと、実は当社が警察庁の装備課にライフルスコープを納入したからです。引用元 株式会社ファーイーストガンセールス公式サイト

現在では各都道府県警察において、用途や部隊の性質に応じた多様な狙撃銃が配備されています。

警察が配備する狙撃銃 その1:豊和M1500

「M1500」は、豊和工業株式会社が製造する高性能ボルトアクション式ライフルで、同社「ゴールデンベア」の後継にあたります。

特に警察で配備されているモデルは、銃身が太くなった「バーミンター仕様(ヘビーバレルタイプ)」で、命中精度と熱耐性に優れています。

『Howa Model 1500 Carbon Fiber Model』画像の出典 豊和工業公式サイト https://www.howa.co.jp/products/firer/rifle.html

このライフルは「ウェザビーMk5」を参考に設計された堅牢かつ高精度な構造を備えており、国内外で高い評価を受けています。警察内では「特殊銃I型(いちがた)」という名称で運用されています。

関連リンク:豊和工業公式サイト – M1500シリーズ

警察が配備する狙撃銃その2「PSG-1」

画像の出典 H&K PSG-1. The grail of semi-automatic sniper rifles.

ドイツのHeckler & Koch社が開発した「PSG-1」は、高性能な半自動式狙撃銃です。警視庁の特殊部隊SATでは、このPSG-1を導入していることが、軍事専門誌『SATマガジン』2009年1月号で報じられています。

ボルトアクション式ライフルとは異なり、PSG-1は次弾の装填を自動で行うため、狙撃手は照準を維持したまま迅速な追撃が可能。この特徴は、連続して対象を制圧する必要がある対テロ作戦などにおいて、極めて有利です。

ただし、非常に高価なため、世界の多くの警察機関や軍隊では予算の関係で配備が困難の場合もあり、より廉価で構造を簡素化した姉妹モデル「MSG-90」が提案されることがあります。

なお、MP5サブマシンガンのように警察の訓練で公開されることが少ないのが、狙撃銃の特徴でもあります。

これは、いわば「最後の切札」としての性質ゆえ、敵にその手の内を見せることを避けている可能性もあります。

警察が配備する狙撃銃その3「Accuracy Internationalの狙撃銃」

警視庁SATでは、イギリス軍の制式名称『L96A1』で知られるイギリスのAccuracy International(アキュラシー・インターナショナル)製の狙撃銃を配備しているとの情報も(こちらも前述の『ストライクアンドタクティカルマガジン』2009年1月号による情報です)。

なお、SAP時代から対戦車ライフルを装備していたとのことです。

このように、部隊を取り巻く環境は厳しかったが、隊員たちは選び抜かれた精鋭だった。スナイパーは、ボルトアクション式の狩猟用ライフルから対戦車ライフルまで、さまざまなライフルでの訓練を行っていた。

対戦車ライフルについてこちらで解説しています。

特殊銃その3、自動小銃

自衛隊で使用されている2種の国産小銃を警察で配備しています。

特殊部隊SATが配備する自動小銃……その1「89式小銃」

警察庁作成の資料に「SAT装備品」として、89式が記載されていたことにより配備が判明。ただし、公開訓練には登場していません。

主に陸上自衛隊と海上自衛隊、それに海上保安庁で配備されている日本政府機関専用の公用ライフル銃です。

主に陸自の機甲部隊員、偵察隊員、空挺団、海上自衛隊の特殊部隊が使う折り畳みストック型と、一般隊員用の固定ストック型があります。

64式が7.62ミリ口径だったのに対し、89式は5.56ミリ弾を使用。

また、プラスチック多用で、64式よりも大幅に重量を軽減化した一方、装弾数は64式の20発から30発に増加。

特筆すべき機能として3バースト機構が標準で搭載。

指切りに頼ったバースト射撃では難しい、正確に3発の銃弾を撃ち込む射撃が可能となり、警察の対テロ任務にも最適と言えそうです。

でも、やっぱり連射モードへの切り替えは上層部の許可が必要だったりして?

特殊部隊SATが配備する自動小銃……その2「64式小銃」

過去、警視庁の特殊部隊SATの前身部隊である「SAP(Special Armed Police)」では自衛隊で制式配備されている64式小銃を配備していたという元隊員の証言が。

64式は7.62ミリ弾を二十発装填する小銃で、すでに陸上自衛隊の第一線部隊では後継の89式にほぼ更新され、2020年からはさらに後継の20式小銃を配備しています。

本体はフル金属、ストックは木製。二脚を使用した精密射撃も可能で、自衛隊では照準眼鏡を取り付けて狙撃銃に転用されるほど命中精度は良好。

陸上自衛隊では現在、ボルトアクション式のM24を新規配備していますが、配備が完了していない部隊では64式を使用。

現在のところ、公開訓練で64式を持ったSAT隊員が確認されたことは皆無ですが、装備の更新がなされていなければ、SATでも引き続き配備されている可能性も。

ただ、軽量小型の89式やホーワの高性能ボルトアクションをすでに配備している現在のSATで、あえて64式を使うような場面があるのかは不明です。

新たに銃器対策部隊および国境離島警備隊へも小銃を配備へ

これまで日本警察による自動小銃の配備は特殊部隊SATのみに限定されていました。

しかし、2015年12月、警察庁はパリのテロ事件などを受け、日本国内でもテロの危険性が高まっているとして、都道府県警察機動隊の中に編成されている銃器対策部隊、とくに都市部の部隊へ自動小銃を配備することを決定したと発表しています。

警察庁は、銃が使われるテロ事件の初期的な対処に当たる部隊の装備を大幅に拡充することを決めた。パリ同時テロ事件を踏まえ、大都市を抱える都道府県警の銃器対策部隊に、戦闘力の高い自動小銃を配備。防弾車両も大幅に増やす。2015年度補正予算案に緊急テロ対策費として76億5500万円を盛り込んだ。銃器対策部隊は47都道府県警の機動隊に設置され、原発の警備にも当たっている。全国に約1900人おり、サブマシンガンやライフル銃を携帯している。自動小銃は現在、特殊部隊(SAT)しか保有していないが、テロの脅威が高まったことを受け、銃器対策部隊にも導入する。

典拠元/時事通信 12月18日(金)17時15分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151218-00000124-jij-pol

日本国内で重武装のテロリストによる同時多発的なテロが起きた際、少数しか編成されていないSATでは対処困難であるとして、SATが現場まで駆けつけるまでの繋ぎを目的に銃器対策部隊に対応させるとの運用方針を発表。

現在、SAT隊員は全国の警察本部をあわせると300人規模。対して銃器対策部隊はそれを上回る2000人規模。

銃対もSATと同じくMP5(けん銃と同じ9ミリ弾を使用)ですが、今回の自動小銃配備により、さらに強力な戦闘力を持つことに。

ただ、自動小銃は現在SATが使用する89式なのか、それ以外のモデルを新たに調達するのかは不明。

米国の警察機関の多くでは、すでにMP5から米軍の現行小銃M4が主流に。

これは犯罪者側の防弾装備強化が進み、9ミリ口径のMP5では対処が困難になっている現状も理由です。

我が国の陸上自衛隊でもすでにM4カービンを米国からFMSで調達し、一部の部隊で配備していることが発覚し、近年ではHK416系統のカービン銃も配備しています。

また、2020年に沖縄県警で発足した国境離島警備隊でも自動小銃の配備が決定しています。

警察の特殊銃まとめ

このように、現在の日本警察の武装は、けん銃だけにとどまりません。サブマシンガンや自動小銃、さらには狙撃銃に至るまで、まるで軍隊のような装備が「特殊銃」としてずらりと配備されています。

近年、テレビ報道などで公開訓練の様子が取り上げられる機会も増えていますが、その半数、あるいはそれ以上のケースで、実際に使用されているのは実銃ではなく模擬銃です。

とくに現在では、事業者の施設内で民間人と合同で行う訓練が数多く実施されており、安全面を考慮して模擬銃が使われる傾向が一層強まっているようです。

また、原発の警備を担当する原発特別警備部隊においても、MP5のような短機関銃を「むき出し」で携行することはなく、通常は専用のケースに収めて携帯しているとされています。そのため、これらの特殊銃が市民の目に直接触れる機会はごく限られていると考えられます。

しかしながら、2015年には過激派組織「イスラム国(IS)」によって、日本および日本人に対して事実上の宣戦布告がなされました。これにより、国内の治安情勢は一層の緊張感を帯び、警察による警備体制も強化される流れが続いています。

すでに欧米諸国では、「制服警察官が街中や空港内でサブマシンガンを構える姿」が日常風景となっていますが、日本でもそのような光景を目にする日は、もはや時間の問題なのかもしれません。

■ まとめ

-

日本警察には、けん銃以外にも「特殊銃」として多数の軍用級装備が存在する。

-

特殊銃は、サブマシンガン、狙撃銃、自動小銃、狙撃銃など多岐にわたる。

-

一般訓練では模擬銃が使われることが多く、実銃は限定された場でのみ公開。

-

市民の目に触れる機会は少ないが、治安情勢によっては運用の可視化も進む可能性がある。

![Strike And Tactical (ストライク・アンド・タクティカルマガジン) 2009年 01月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51NET7ddaOL._SL500_.jpg)