警察官が法執行の過程でけん銃を使用する法的根拠は、警察官職務執行法第7条(武器の使用)に定められている。

従来の運用では、警察官がけん銃を使用する際には段階的な措置が求められていた。まず、銃口を向ける「構え」を行い、口頭による警告を発する。

被疑者がこれに従わない場合には、足元や上空への威嚇射撃を実施し、さらに状況が悪化した場合にのみ、警察官自身や市民に差し迫った危険があると判断されれば、致命傷を避ける目的で足や腕などの部位に対して発砲を行うというものであった。

しかし近年、より緊迫した状況下においては、こうした段階的措置を経ることが必ずしも現実的でない事案が発生している。

このため、現行の運用ガイドラインでは、状況に応じて威嚇射撃を経ずに発砲を行うことも認められる内容へと見直しが行われている。

※本記事は、日本国内における警察官のけん銃使用基準や運用の変遷について、報道資料や公的情報に基づき中立的に整理・解説したものです。

Contents

必ずしも威嚇射撃の必要がなくなった理由

2001年の『警察官等けん銃使用及び取扱い規範』改正と威嚇射撃規定の緩和について

2001年(平成13年)、警察庁は『警察官等けん銃使用及び取扱い規範』を改正し、これまで原則とされていた「威嚇射撃の実施」を必ずしも要しない方針に転換した。これは、日本の警察制度におけるけん銃使用の運用において、大きな転換点となるものであった。

改正の背景

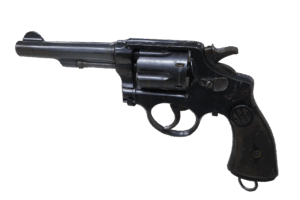

ニューナンブM60 (引用元 : 駅STATION)

1990年代後半以降、警察官に対する攻撃的事案が増加傾向にあった。外国人による武装すりグループ、逃走車両による轢過、凶器を所持したまま指示に従わない被疑者など、現場の危険度は上昇していた。

ルールは時代によって変遷してきた。滋賀県警察史によると、警察官の採用下限年齢には変遷があり、それに伴い、拳銃を所持できる年齢にも変化がある。近年では2001年、警察官に危害を加えられる事件が相次いだため、全国的に威嚇射撃なしで発砲できるよう、新ルールが定められた。引き金にゴム製の安全装置を付けるかどうかも、都道府県によって微妙に取り扱いが異なっている。

「韓国人スリグループ(武装スリ集団)」

2000年代前半の警察白書などでたびたび取り上げられているが、これは当時、警察庁が懸念していた問題である。たとえば、当時の白書では「組織的な来日外国人犯罪グループ」として、韓国人窃盗団や暴力的なスリ集団が組織的に来日して犯罪を行っている実態が説明されていた。

第1章 組織犯罪との闘い ウ 韓国人すりグループ

来日韓国人すりグループは,平成に入ったころから活動が目立ち始めた。これらは2,3人から10人程度のすり常習者によって形成されており,メンバーが離脱して別のグループを構成するような例はみられるものの,各グループを統括する上位者の存在等はなく,基本的に各グループ単体で活動しているものとみられる(図1-18)。

引用元:警察庁公式サイト https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E1101043.html

改正の要点

特に、威嚇射撃という段階を経る余裕がない状況が現実的に存在するという現場の声を受け、迅速な武器行使を可能とする必要性が議論されるようになった。これを受けて、2001年の改正では「生命・身体に対する差し迫った危険」に対しては、威嚇射撃を行わずに発砲できるとする規定が盛り込まれた。

以下が主な改正のポイントである。

-

旧来:

「段階的使用」が原則。

構え → 警告 → 威嚇射撃 → 被疑者に対する発砲 -

改正後:

状況の緊迫度が高い場合は、威嚇射撃を省略し、直ちに発砲が可能

たとえば「至近距離から刃物で襲いかかる」「車両で警察官を轢過しようとする」などの事案が該当する。

この規定は、あくまで「やむを得ない場合に限る」という前提で定められており、正当防衛や緊急避難に該当するかどうかは、発砲後に厳正に検証される。

実務への影響

この改正によって、訓練現場にも変化が生じた。警察官は、迅速に発砲判断を下す能力が求められるようになり、標的に対して一発で制圧する射撃技術の習得が重視されるようになった。

また、回転式けん銃(ニューナンブM60など)の使用環境においては、ダブルアクション射撃の精度向上も重要視され、射撃訓練はこれまで以上に実戦的な内容へと移行している。

ニューナンブM60を使用して射撃訓練を行う警察官の映像では、撃鉄(ハンマー)を親指で起こし、シングルアクションに移行して射撃を行う操作が確認できる。シングルアクションでは引き金の抵抗が軽減され、命中精度が高まる利点がある。

「ダブルアクション」とは、即応性を重視して、撃鉄を起こさずにそのまま射撃を行う方法で、現行では、その対応が想定された訓練を行なっている。ダブルアクションは引き金の抵抗が強くなるため命中精度が低下しやすいが、至近距離での緊急射撃を前提として5メートル以内での訓練が実施されている。

近年では、特定の国際的行事の際には、ストライカー式セミ・オートピストルの「グロック45」が地域警察官に貸与される場合があるが、通常であれば、全国的には現在も多くの地域警察官に回転式けん銃が貸与されている。このため、ダブルアクション射撃における命中精度の向上は、今後の訓練課題の一つとされている。

なお、射撃訓練の詳細については別項で考察する。

特殊部隊での対応

緊急事態においては、被疑者を即座に無力化する必要から、頭部などを狙って発砲するケースも想定される。警視庁特殊部隊(SAT)の訓練映像では、人質をとった犯人を模した標的の頭部に対し、すべての弾丸を命中させる精密な射撃訓練の様子が確認できる。

社会的な反響と課題

改正は警察官の安全を守る観点から評価された一方で、「発砲のハードルが下がったのではないか」「誤射や過剰防衛のリスクが増えるのではないか」といった懸念の声もあった。そのため、各都道府県警察では発砲に関する事後審査体制を強化し、発砲に至った経緯の説明責任をより重く見ている。

アメリカの「Use of Force(武器使用基準)」では「Reasonable Officer Standard(合理的なオフィサー基準)」

アメリカ警察のUse of Force(武器使用基準)は各州・自治体で多少異なるが、一般的には「警察官(オフィサー)が合理的に脅威と判断した場合に最小限必要な力の行使を認める」とされている。連邦最高裁判決(Graham v. Connor, 1989年)では「合理的な警察官(オフィサー)基準(Reasonable Officer Standard)」が採用され、過剰警備訴訟の際の判断基準となっている。

「Reasonable Officer Standard」とは、警察官が職務執行において武力を行使する際の判断基準を指す。この基準は、Graham v. Connor事件判決 (1989年)を基に、客観的に見て、同じような状況、同じような訓練や経験を持つ他の警察官であれば、同様の状況でどのように行動するか、という視点から判断される。つまり、事後の検証ではなく、現場にいた警察官の視点から、状況を評価するというもの。

【まとめ】日本警察のけん銃使用規定、実態に即した運用へ

制度の改正から20年以上が経過し、けん銃の使用は「最後の手段」であるという大原則は維持しつつも、その使用基準は現場の実態に即した柔軟性を備えつつある。一方で、警察官が発砲を判断する重みは依然として変わらない。

現場では「必要性」「相当性」「緊急性」の三要素を瞬時に見極め、制圧行動に移行する高度な判断力が求められている。従来型の凶悪犯罪に加え、精神疾患を背景とした突発的暴力、車両による轢過、模倣型のテロ行為など、現場の脅威は一層多様化し、従来の段階的対応手順では危機拡大を招く恐れもある。

この現実に対応するため、警察組織は現場裁量を尊重しつつ、不適切使用の抑止と透明性確保の双方に配慮した制度整備を進めている。ボディカメラの導入や現場記録の充実、事後検証体制の整備が進む一方、統一的な画一マニュアルから地域事情に応じた運用ガイドラインへの移行も見られる。

発砲に至る過程は今なお厳密な審査対象であり、発砲後には司法・国民への説明責任も増している。

けん銃使用に関する議論は単なる運用基準の枠を超え、治安維持と警察権限の行使を社会がいかに位置づけるかという根本的な課題を内包している。現場の即応力と制度の統治力の両立が、今後ますます問われていくだろう。

すなわち、「威嚇射撃の必要がなくなった」のではなく、切迫した事態における適法かつ合理的な発砲判断が、警察官一人ひとりに高度な責任として、より重く課されたのが実情である。今後も治安情勢の変化に即応しつつ、現場の裁量と制度的検証体制の両面で、より精緻な運用基準の整備が求められていくことになるだろう。

文献一覧

-

京都新聞

「警官への拳銃貸与は妥当か」

https://web.archive.org/web/20181113141614/https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180515000127 -

警察庁(警察白書 平成15年版)

「組織犯罪との闘い ウ 韓国人すりグループ」

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E1101043.html -

読売新聞

「街頭活動の全警察官、胸にウェアラブルカメラ着用へ…三重県警『必要と判断した時だけ録画』」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250124-OYT1T50271/ -

警察官職務執行法(e-Gov法令検索・公式)

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 -

学術解説「警察官職務執行法と武器使用の法的考察」関西学院大学法学部資料

https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_s_law/files/news/2012/0000084680.pdf