※記事のバナー画像は海上保安庁公式サイトから引用したもの。

日本の海を守る最前線――海上保安庁の任務と役割と司法警察権

警察が港湾や河川、湖など内陸の治安維持を担当する一方、広大な海域の警備や救難を担うのが海上保安庁です。本記事では、その具体的な任務と役割をご紹介します。

関連リンク

海上保安庁は、昭和23年5月1日に設立された国土交通省(当時の運輸省)の外局で、国土交通大臣の指揮下にある警備・救難機関です。警察庁には属していませんが、日本で警察に匹敵する武装力を持つ唯一の捜査機関です。

巡視船や航空機を用いた海上監視、海上交通の安全確保、外国船籍への立入検査や不審船の取締り、違法操業の監視などを通じて、海上の治安維持と犯罪防止にあたっています。

また、海難救助や海洋環境保全、防災にも24時間体制で対応しており、火災・浸水・転覆といった緊急事案には、救難強化巡視船や特殊救難隊を派遣し、迅速な人命救助を行います。

国際テロへの備えとしては、国際テロ対策本部を設け、国内外の関係機関と連携して対策を進めています。こうした活動により、海上保安庁は日本の海の安全を最前線で守り続けています。

さらに近年は、国際的な海賊対処ミッションにも積極的に参加し、グローバルな安全保障にも貢献しています。

海を守る地域拠点――海上保安本部とは

海上保安庁では、日本の広大な海域を効率的に管理・警備するため、全国を11の管区に分け、それぞれに「管区海上保安本部」を設置しています。この海上保安本部は、陸上の都道府県警察本部に相当する機関であり、各地域における警備や救難活動を指揮しています。

ただし、都道府県警察とは異なり、各海上保安本部は独立した組織ではなく、海上保安庁の直轄のもとに運営されています。その下部組織として、海上保安部や海上保安署が置かれ、実際の海上業務を担っています。

各地に設置された海上保安本部の所在地は以下の通りです。

-

第一管区:北海道小樽市

-

第二管区:宮城県塩竈市

-

第三管区:神奈川県横浜市中区

-

第四管区:愛知県名古屋市港区

-

第五管区:兵庫県神戸市中央区

-

第六管区:広島県広島市南区

-

第七管区:福岡県北九州市門司区

-

第八管区:京都府舞鶴市

-

第九管区:新潟県新潟市中央区

-

第十管区:鹿児島県鹿児島市

-

第十一管区:沖縄県那覇市

たとえば、北海道全域を管轄する第一管区海上保安本部では、ロシア当局の警備船に対応し、日本の漁船を保護するための監視活動を行っています。

また、北海道周辺の海域は世界的にも有数の漁場であるため、我が国を含む外国漁船による排他的経済水域(EEZ)内での違法操業が後を絶たず、これに対する取り締まりも重要な任務の一つです。

SAR協定とは――世界の海で捜索・救助の空白をなくす国際的枠組み

SAR協定(Agreement on Search and Rescue Regions)とは、海上での遭難者を迅速かつ適切に救助する体制を世界規模で整備することを目的に、1979年に発効した「海上における捜索及び救助に関する国際条約(SAR条約)」に基づいて締結された国際協力の枠組みです。

この協定により、各国は自国の周辺海域において捜索・救助活動を責任をもって実施するとともに、隣接国と連携し、海上の救助空白地帯をなくす体制づくりが進められてきました。

日本は1986年、アメリカ合衆国との間で「日米SAR協定」を締結し、以降、日本周辺の広大な海域――本土からおよそ1,200カイリ(約2,200km)にわたる範囲の捜索救助区域を担当しています。

海上保安庁への通報は「118番」

海難事故や不審船の発見、密輸・密航の通報など、海上での緊急事案に対しては、「118番」が海上保安庁への通報窓口となっています。この制度は2000年度に正式導入され、2007年からはGPS機能付き携帯電話により通報者の位置情報も取得可能となるなど、通報体制は高度化しています。

制度開始から2010年までの通報件数は52,000件以上にのぼり、これまでに19,061人と5,959隻の船舶が救助されています。

ソマリア海賊対策における日本の対応

近年、アフリカ・ソマリア沖のアデン湾周辺では、重武装した海賊による民間船の襲撃が多発しており、世界各国が軍や警備機関を派遣するなど、国際社会が連携して対策にあたっています。

日本もこの取り組みに参加しており、海上自衛隊の艦艇や航空機に加えて、陸上自衛隊第一空挺団も基地警備のために派遣されています。海上保安庁もソマリア周辺に「派遣捜査隊」を送り込み、国際的な枠組みのなかで連携して海賊対策に取り組んでいます。

ただし、海賊はRPG-7などの軍用武器で武装しているため、海上保安庁の巡視船では対抗が困難です。そのため、保安官は海上自衛隊の護衛艦に同乗する形で活動しています。さらに、海賊対策を巡っては特別措置法により日本籍の民間船にも小銃を携行した武装警備員を乗せることが可能となりました。

「レポ船事件」――旧ソ連と関係を持った日本漁船

「レポ船」とは、旧ソ連の情報機関の影響を受け、日本国内の情報をソ連側に提供する見返りに、北方領土周辺での操業を黙認されたり、金銭的な見返りを得ていたとされる日本の漁船のことを指します。

これらの活動に対し、日本政府は海上保安庁、北海道警察の警備部公安課、公安調査庁などの機関を通じて情報収集や摘発を進めるなど、国内の安全保障対策に努めてきました。

海上保安庁と海上自衛隊の違い

| 項目 | 海上保安庁 | 海上自衛隊 |

|---|---|---|

| 所属 | 国土交通省(外局) | 防衛省(陸・海・空の一部) |

| 主な任務 | 海上警備、法執行(司法警察)、海難救助 | 国防、領海の防衛、海上交通路の確保 |

| 性格 | 非軍事組織(警備救難機関) | 軍事組織(海軍に相当) |

| 法的位置づけ | 警察職員に準ずる司法警察職員(文民) | 自衛官(国際法における戦闘員=兵士) |

| 有事の際の対応 | 自衛隊に編入可能。ただし戦闘行為は禁止されている | 国際法で認められた戦闘が可能 |

| 船艇数 | 約514隻(2023年時点) | 約120隻 |

| 人員・航空機・予算 | 海自より少ない | 保安庁より圧倒的に多い |

海上保安庁の立ち入り検査とは?

国際VHFによる呼びかけを行い、当該船舶へ立ち入り検査を求めます。

-

目的:密輸・密航などの水際犯罪を阻止

-

対象:外国船籍を中心とした港湾出入りの船舶

-

方法:

-

巡視船が接近、ロープを投げて横付け

-

海上保安官が乗り移って検査を実施

-

船員の身分証確認、航行情報・積荷の確認など

-

-

結果:問題なければ儀礼を交わし友好的に別れる場面も多い

なお、海上自衛隊でも海上保安庁同様、とくに大量破壊兵器を密輸している嫌疑のある民間船舶に対し、立ち入り検査ができるように法律が改正されています。

海上保安官の身分証(手帳)

-

2013年導入:司法警察員証(縦開き)

-

特徴:

-

中央にブルーコンパス(海保のシンボル)

-

「海上保安庁」「COASTGUARD」の表記

-

警察手帳に準じた形式

-

海上保安庁音楽隊

-

設立:昭和63年(1988年)

-

活動目的:

-

国民への広報・PR

-

殉職者慰霊、職員士気高揚

-

-

主な実績:

-

米国沿岸警備隊音楽隊との合同演奏

-

海上自衛隊舞鶴音楽隊との共演

-

年間十数回、全国での演奏活動

-

船舶気象通報とは?

-

提供内容:風向・風速・波・うねり等の局地的気象情報

-

対象:漁船・プレジャーボート・海洋レジャー利用者など

-

配信方法:

-

無線(1670.5kHz、自動送信、特殊ラジオが必要)

-

テレホンサービス

-

インターネット

-

灯台は船舶気象通報観測所を兼務する

全国に点在する灯台のうち、126か所では船舶気象通報観測所を兼務。

これらの全国各地の主要な岬の灯台などにおいて、局地的な風向、風速、波高などの気象・海象の観測を行います。

業務と船務、当然、地上勤務も……海保の職種も多様

海上保安庁では、全職員のおよそ半数にあたる約6,000人が、巡視船艇の乗組員または航空機の搭乗員として任務に就いています。なかでも巡視船の乗組員は、海上に浮かぶ船の上で余暇を過ごすことが多く、大型巡視船の場合には1回の航海が1週間を超えることもあり、長期間にわたる海上生活が日常となります。

巡視船艇における勤務は、大きく分けて二つの分野から構成されています。一つは、海難救助や領海警備、犯罪対応といった「業務」、もう一つは、船の操船や機関整備、物資管理といった「船務」です。乗組員はこの両面の業務を担い、たとえばエンジン整備を行う機関科の保安官が、捜査活動に加わることもあれば、調理を担当する主計科の保安官が、ヘリコプターで現場に降下して救助活動を行うこともあります。

参考サイト 海上保安庁公式サイト http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2010/html/shigoto/p104_01.html

頼りになります、海上保安庁の料理人!

荒れた海では、調理もまた大きな困難を伴います。ときにマッコウクジラが跳ねるほどの荒波のなかを進む巡視船では、乗組員たち自身が船上での食事を自ら用意しなければなりません。

その炊事を担当しているのが、各巡視船に配属された主計科の海上保安官です。主計科では主に庶務や物品の管理、そして調理を受け持っていますが、中には民間のシェフにも引けを取らない腕前を持つ保安官も少なくありません。

どれほど海が時化て巡視船が大きく揺れていても、乗組員全員の胃袋を支える炊事を止めるわけにはいきません。まさに「海の上の料理人」は、過酷な環境の中で使命を果たしています。

巡視船の調理室は、まさに大海原に浮かぶ小さな厨房です。乗組員が70名ほどの船では、調理を担当する主計科員が4名ほど配属されており、限られたスペースと設備で一日三食を作り続けます。現在はほとんどの船で電気調理器具が使用されていますが、かつてはガスによる調理が行われていました。ちなみに、海上自衛隊の潜水艦では、酸素の節約を目的として以前から電気調理が採用されています。

食堂は会議室などと兼用されていることも多いようです。

食事は健康の基本であり、乗組員の体調を支える重要な要素として、料理のレパートリーを増やす努力も欠かせません。実際、食べる側の乗組員の間では「料理の味は船によって違う」とも言われています。全国各地には、料理の腕前で知られる主任主計士(料理長に相当)がおり、その名は広く知られています。

これは、海上自衛隊でも同様です。ある護衛艦の艦長が料理の腕に優れた隊員をスカウトして、自分の艦の給養員に迎え入れたというエピソードもあるほどです。

また、各地の海上保安本部では、主計科職員の調理技術をさらに向上させるため、「巡視船調理競技会」と呼ばれる料理コンテストも開催されています。この競技会では味だけでなく、盛り付けや衛生面も評価の対象となり、一切手を抜くことができません。こうして、日々の訓練と研鑽を通じて、海上保安庁の料理人たちは確かな技術を磨き続けているのです。

警察や自衛隊同様に階級制度をとる

また、海上保安庁では警察と同様に階級制度を採用しており、規律および上下の命令系統が明確に保たれています。

階級の呼称は海上保安庁独自のものであり、制服に付された袖章や肩章、胸章などで階級を判別できます。たとえば、袖の金線が多く太いほど、上位の階級であることを示しています。制服のデザインは階級にかかわらず統一されていますが、制帽には階級ごとの違いが見られます。

階級は次のように区分されています。最上位から順に、「海上保安庁長官」「次長」「警備救難監(海上保安監)」「一等海上保安監(甲・乙)」「二等海上保安監」「三等海上保安監(海上保安正)」「一等海上保安正」「二等海上保安正」「三等海上保安正(海上保安士)」「一等海上保安士」「二等海上保安士」「三等海上保安士」となっています。

幹部候補生である「海上保安正」を養成するのが「海上保安大学校」であり、卒業後は「三等海上保安正」として任官します。一方、「海上保安学校」は一般職の海上保安官の育成機関で、卒業生は「三等海上保安士」として現場に配属されます。これがいわゆる「キャリア」と「ノンキャリア」の違いです。

また、語学能力に優れた海上保安官が指定される「国際捜査官」という職域もあります。これは、犯罪捜査において国際的な対応が必要となる案件を扱うもので、現場では船長がその任務を兼ねることもあります。

海上保安官になるには、海上保安庁が実施する採用試験に合格し、「海上保安学校」または「海上保安大学校」に入校する必要があります。入校中は国家公務員としての身分が与えられ、月額約14万円の給与が支給されます。

採用には年齢や健康状態といった基本的な条件もあり、幹部候補の場合は「国家公務員採用 I 種試験(現・総合職試験)」の「理工 I」「理工 II」「理工 III」「理工 IV」「農学 IV」の区分での合格が必要です。また、「海技免状」などの専門資格を保有している者については、門司分校での特別採用枠が設けられています。

海上保安庁の国際捜査官とは何か

海上保安庁における「国際捜査官」とは、外国籍船や国際的な海上犯罪に関わる案件を捜査する専門職です。これは、国家公安委員会が所管する警察機構とは異なる、海上保安庁独自の捜査組織における職域であり、語学力に優れた職員が指定される特別なポジションです。

海上保安庁は、領海警備や海難救助といった業務だけでなく、密輸や密航、国際法違反などの海上犯罪にも対応します。これに伴い、国際的な捜査協力や取調べ、報告書の作成、外国関係機関との連絡などに対応できる捜査官が必要とされるのです。

この「国際捜査官」は、特別な階級ではなく職務上の指定であり、船の指揮官である「船長」が兼任することもあります。通常の捜査官と異なり、外国語によるコミュニケーションや国際法規への理解が求められるため、外国語検定試験での高得点や留学経験などが考慮され、語学面において高い能力を持つ海上保安官が選抜されます。

海上保安官になるための道のり

海上保安官になるためには、まず海上保安庁が実施する採用試験に合格しなければなりません。そのうえで、以下の二つの教育機関のいずれかに入校することが求められます。

1. 海上保安学校(一般職)

海上保安学校は、海上保安庁に採用された一般職員(いわゆる現場の実働部隊)を養成する教育機関です。入校者は「海上保安官の卵」として、基本的な法律知識、船舶の操作、けん銃射撃、救命技術などを学びます。教育期間中も国家公務員としての身分が保証されており、月額14万円前後の給与が支給されます。

卒業後は「三等海上保安士」として配属され、各地の巡視船や航空基地で任務に就きます。

2. 海上保安大学校(幹部候補)

幹部職員としての教育を行うのが、広島県呉市に所在する海上保安大学校です。本科の教育期間は4年間、さらに専攻科と呼ばれる実務課程が6か月、国際業務課程(研修科)が6か月あり、合計で5年間の教育を受けます。入校には高等学校卒業相当の学力を有し、海上保安庁が実施する採用試験に合格する必要があります。

大学校の卒業生は、「三等海上保安正」として幹部職に就き、将来は指揮官や管理職として海上保安庁を担う人材となります。

特別採用枠と海技免状

通常の採用試験に加え、一定の専門資格(たとえば「海技免状」など)を保有する者については、随時、特別採用が実施されており、門司分校にて教育が行われます。これは、すでに高度な技術や実務経験を持つ人材を、即戦力として採用する枠組みです。

横浜海上防災基地と海上保安庁の特殊部隊について

神奈川県にある「横浜海上防災基地」は、関東圏で大規模な海上災害が発生した際に対応するための防災拠点として整備された施設です。この基地は、耐震設計を施された建造物で構成されており、岸壁、ヘリポート、訓練研修施設、指揮機能を備えた事務所棟が一体となっています。基地内には、横浜海上保安部と横浜機動防除基地が設置されています。

「横浜機動防除基地」には、油や化学物質などが海上に流出した際に除去活動を行う「機動防除隊」が所属しています。彼らは全国規模での迅速な展開が可能な部隊であり、特に初動対応によって拡散を防ぐことが重要とされています。なお、実際の除去活動には、必要に応じて「特警隊」など他の隊員が参加することもあります。

「機動救難士」は、各管区の航空基地に所属する救助要員で、ヘリで現場に急行して人命救助を行います。同様の任務を担う「特殊救難隊」との違いは、機動救難士が小規模なチームで、基本的には管区内に限定して活動する点です。

「特殊救難隊」は、1974年に東京湾で起きた大規模海難事故を契機として1975年に発足しました。危険物を積載した船の火災や転覆・沈没事故に対応するため、専門的な知識と技能を持つ精鋭部隊です。隊員は羽田特殊救難基地を拠点とし、全国どこでも24時間体制で出動可能です。隊員は全員180cm以上の体格を持ち、5mm厚のウェットスーツやオレンジ色の救難服を着用しており、海上での過酷な任務に対応する装備を整えています。

特殊救難隊は、海保に所属する約200名の潜水士の中から選ばれた36名で構成され、6人1チームで活動しています。チームには救急救命士の資格を持つ保安官も含まれています。装備はすべて防水仕様となっており、ヘリから海上へ直接飛び込んでの救助活動も可能です。羽田の特殊救難基地には、トヨタのハイエースや三菱のトラックなど専用の車両も配備されています。

海上保安庁の巡視船が主題のテレビアニメ『宗谷物語』とは

灯台の管理も海保の仕事

灯台の管理も、海上保安庁の重要な任務のひとつです。灯台は「航路標識」として、船舶の安全な航行を支える大切な施設です。日本国内のほとんどの灯台は、海上保安庁交通部(旧・灯台部)が保守管理を行っています。

単に「管理」といっても、灯台は船の安全運航を左右するものですので、その保守は徹底されています。灯台は防波堤付近だけでなく、島や岩礁などにも設置されており、こうした場所へは航路標識業務用船や灯台見回り船を使ってアクセスします。

かつては「灯台守」と呼ばれる公務員が灯台に常駐し、灯火を維持管理していました。海上保安庁が発足した後も、有人灯台として海上保安官が勤務していましたが、遠隔操作による自動化の進展により、2006年に長崎県・女島灯台の自動化が完了し、国内の有人灯台は姿を消しました。

海保のキャラクター

今はやりのカワイイキャラはいるの?

海上保安庁には、近年のトレンドに沿って、マスコットキャラクターも存在します。自衛隊の「ピクルス王子とパセリちゃん」、総務省の「電波りようこちゃん」、警視庁の「ピーポくん」などが知られていますが、海保にも公式キャラがいます。それが、タテゴトアザラシをモチーフにした「うみまる」くんと「うーみん」ちゃんです。

「うみまる」くんは、各管区で地域の特色を取り入れたご当地キャラとして展開されています。例えば、第一管区(北海道)ではクラーク博士、第2管区(秋田・青森など)ではなまはげやねぶた祭りとコラボしています。その種類は50以上にのぼり、実に多彩です。「うーみん」ちゃんもそれに加わり、全国で活躍しています。

現在、海上保安庁では女性保安官の人員数が年々増加傾向

女性の海上保安官も年々増加しており、事務職にとどまらず、航空機の整備士や巡視船の乗組員として、さらには特別警備隊で海上任務に従事する方もいらっしゃいます。ただし、最も特殊な部隊であるSST(特別警備隊)には、現在女性の配属はありません。

第一管区の巡視船「そうや」では、主計士補の清水希枝さんが女性機動救難士として活躍されており、女性の現場進出の象徴的な存在となっています。

北海道の第一管区海上保安本部では巡視船「そうや」主計士補の清水希枝さんが女性機動救難士として活躍している。

典拠元

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2010/html/shigoto/p108_01_c11.html

女性保安官が主題の作品

なお、女性海上保安官を主人公にした小説も過去に出版されています。故・胡桃沢耕史氏の『輝け女艇長(キャプテン)』は、1980年代末というバブル期に刊行されました。作品の主人公は、横須賀の巡視艇「しほかぜ」の舵を握る26歳の美人艇長・沖田澪子。

彼女は9人の男性保安官を率い、海に挑む姿が描かれています。時代を先取りした女性公務員像を描いた本作は、現代の読者にも再評価されるべき作品と言えるかもしれません。

日本初、海上保安庁の女艇長-二等海上保安正に任命された、こんがり美人の沖田澪子(26)。海を愛する横浜ッ娘が、海の猛者9人を従えて、横須賀海上保安部の巡視艇「しほかぜ」の舵を取る。

現代のラノベ作家は読め読め読めっ(残響音)。なお、筆者は読んだことがない。

海上保安庁の艦艇と搭載武器について

海上保安庁は、巡視船や巡視艇を多数配備しています。特に巡視艇には、花の名前などファンシーな名称が付けられていることもあり、柔らかい印象を持たれることがあります。

しかし、その装備は決して可愛らしいものではありません。大型の巡視船には、40ミリボフォース砲や20ミリバルカン砲など、自衛隊に匹敵するような本格的な武器が搭載されています。とはいえ、魚雷・ミサイル・爆雷といった明確な軍用兵器は配備されていません。

巡視船と巡視艇の違い

巡視船と巡視艇の主な違いは、大きさと活動範囲です。

巡視船は大型で、外洋での活動に適しており、ヘリコプターの離着艦が可能な甲板や格納庫を備えたものもあります。調理室や居住区なども整っており、長期間の航海に対応できます。

一方、巡視艇は小型で、港湾や沿岸部での迅速な対応に向いています。高速で小回りが利くため、密漁や不審船の取り締まりに適しています。

密漁対策と小型高速艇の活躍

密漁者は、組織的な反社会勢力が関わることもあり、酸素ボンベを使って潜水したり、高速ゴムボートを駆使して密漁を行います。これに対抗するため、海保は小型で機動力の高い巡視艇を配備しています。密漁船に飛び移って摘発を行う海上保安官の姿は、まるで木の枝を飛び移る猿のような身軽さです。

搭載武器と装備

海保の巡視船艇は、軍艦ではありませんが、必要最低限の武装を施しています。主な装備には以下のような機関砲や機銃があります。

-

ボフォース40mm機関砲(遠隔操作・FCS付き)

-

エリコン35mm機関砲

-

ブッシュマスターII 30mm機関砲

-

JM61 20mm多銃身機関砲

-

GAU-19 12.7mm機関銃

-

ブローニングM2 12.7mm機関銃

また、消火用・制圧用の高圧放水銃も搭載されています。これは違反船に対して威嚇や行動阻止として使用されるほか、実際に台湾の海岸巡防署と海保の艦艇が、放水による応酬を行った事例もあります。

電子装備と通信表示機能

最近の巡視船には、赤外線監視装置、停船命令表示装置(多言語対応の電光掲示板)、夜間対応のサーチライトなどが搭載されています。これらにより、夜間の救助活動や不審船対応能力が大幅に強化されています。

救助装備と人命優先の設計

巡視船は戦闘用というよりも、救難・捜索を目的とした設計が重視されています。救命艇や複合艇などが複数搭載されており、人命救助や災害対応に備えています。

その他の搭載品

面白い点として、各国の国旗が常備されており、入港先の国に敬意を示すため掲揚することがあります。対象国にはタイ、ベトナム、台湾、フィリピン、インドなどが含まれます。

また、小型の巡視艇には「手網」が搭載されており、臨検の際に「この網に免許を入れてください」といった実務に使用されています。

尖閣諸島周辺の領海警備強化を目的に、新造された巡視船「たけとみ」と「なぐら」

我が物顔の島泥棒に対抗する新型巡視船

今なお続く尖閣諸島問題。尖閣諸島は日本の領土ですが、それが許せないとして他国が泥棒しようとしています。

このような日本の主権を侵害する行為に対抗すべく、日本政府は新型巡視船の配備を決定。佐藤雄二海上保安庁長官に「これほどの機能強化は海上保安庁66年の歴史で初めて」とまで言わしめたのが、新型巡視船たけとみ、なぐらの二隻です。海保ではさらに8隻の尖閣警備専用巡視船を追加で配備するとしています。

海上保安庁の尖閣専従部隊とは

さらに現在、海上保安庁では新たに「尖閣専従部隊」を編制し、尖閣諸島の警備に対応しています。人員は600人として、今後3年間で体制づくりを進める予定です。

海上保安庁の巡視船の名前はどうやって決まる?

海上保安庁の巡視船艇はその船型によって命名の基準を設けています。

例えば「いなさ」はPS(Patrol Vessel Small)型巡視船で、この船型の巡視船の船名は「山」の名前を付けることとしています。

他には、PL(Patrol Vessel Large)型巡視船の船名は「いず(伊豆)」「えりも(襟裳)」など、半島、岬、湾、島などの名前を付けています。

由来となるものは巡視船艇の船型によってそれぞれ違いますが、語呂のよさや知名度、配属地において親しまれるなどの地域性も考慮して命名されます。

典拠元 http://www.kaiho.mlit.go.jp/shitugi/faq/faq6.html

海保は世界最大の巡視船を持っている?世界最大の巡視船「しきしま」の秘密とは

実は海上保安庁の巡視船「しきしま」は巡視船としては世界最大級です。この船は1992年に、フランスからのプルトニウム輸送船「あかつき丸」を警護する目的で造船されました。

あかつき丸といえば、今から24年ほど前に笠原俊夫さんの漫画作品で、プルトニウム満載の「あかつき丸」に米軍の戦闘機をぶつけて放射性物質を東京湾に放出させるというテロ計画を阻止するという作品がありました。ヤバすぎますね。

このように実際当時、あかつき丸とプルトニウム輸送の問題はテロをどう防ぐか議論となっていました。海保の「しきしま」は対テロ能力に優れた上空探索用レーダーや、高性能機関砲、機関銃を多数配備しているほか、大型ヘリ「スーパーピューマ」を二機搭載でき、上空からの哨戒能力を持たせたバリバリの必勝巡視船です。

全長は150メートル、全幅は16.5メートル、総トン数は7000トンです。また、しきしまの秘密を守るため、しきしまの乗員の名前すら、船長ら数名の主要乗組員を除いて海上保安庁職員名簿にも掲載されないという徹底的な秘密主義を貫いています。

現在、酸化プルトニウムの輸送は行われなくなりましたが、ウランとプルトニウムを混ぜた燃料「MOX燃料」の輸送は不定期に行われており、その際は外国の警察(英国原子力公社警察隊)が日本までやってきて警備を行ってくれています。しきしまは今なお活躍しています。

巡視船艇を製造する企業はさまざま

2010年ごろから、尖閣諸島周辺での外国勢力による不法行為が頻発するようになりました。それに伴い、海上保安庁では前例のない速さで巡視船の新造・配備を進めています。警備力の強化を目的としたこの動きにより、近年は大型の巡視船が続々と就役しています。

これらの巡視船を建造しているのは、主に日本国内の大手造船会社です。三菱重工業、三井E&S造船、ジャパンマリンユナイテッドなどが中心で、各社が性能や運用目的に応じた多様な艦艇を製造しています。

なお、防衛や法執行に関わる機密性の高い艦艇の建造に際しては、思想調査や内部情報の管理体制も厳重になっています。

海上保安官に貸与される個人携行火器……警棒からけん銃、サブマシンガン、散弾銃まで

海上保安官と個人装備火器

海上保安官には司法警察権が与えられ、法執行の必要性に応じて武器の携行と使用が認められています。

出典 海上保安庁公式サイト

一般の保安官に貸与される個人携行火器には、特殊警棒や催涙スプレーのほか、拳銃、機関けん銃、散弾銃、小銃などが含まれます。訓練と任務に応じて使い分けられており、非致死性の装備も併用されています。

海上保安庁に配備されている拳銃

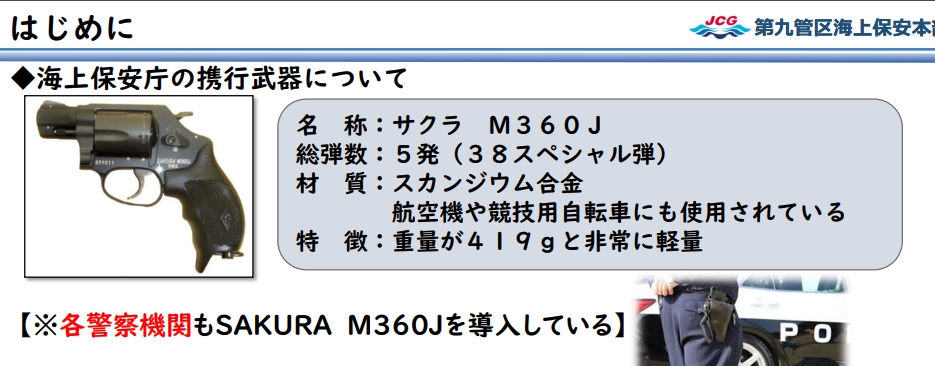

海上保安官が最も一般的に携行する拳銃は、かつて警察庁も使用していた国産の回転式拳銃「ニューナンブM60」です。これに加え、最近では警察と同様にアメリカ製の「スミス&ウェッソン M360J SAKURA」も配備されています。

警察に多く配備されているアメリカ製『スミス&ウェッソン サクラ』という短銃を海保でも配備している。出典 海上保安庁公式サイト

さらに、特別警備隊員には「スミス&ウェッソン M5906」という自動式拳銃が貸与されており、これは日本国内では海上保安庁が唯一の採用です。また、より高い制圧力が必要とされる特殊警備隊員には「シグ・ザウエル P228」が配備されています。

その他の火器と装備

さらに、けん銃以外では、機関けん銃「H&K MP5」の配備があります。これは海上自衛隊や警察の特殊部隊でも使用されている信頼性の高い、9mm口径・30発装弾のサブ・マシンガンです。また、小銃には自衛隊と同型の「64式小銃」や「89式小銃」が採用されています。

非致死性装備には、レミントン社製のポンプアクションショットガン「マリンマグナム」があり、ゴム弾などを用いた制圧に使用されます。これらの火器は、状況に応じて段階的に使用され、あくまで海上保安官の法執行に際して、人命の安全を最優先としています。

特殊警備隊SST――海上保安庁の切り札、警察のSATに相当

海上保安庁には、SST(Special Security Team)と呼ばれる特殊部隊が存在します。SSTは都道府県警察におけるSAT(Special Assault Team)に相当し、全身黒ずくめの本格的な装備と訓練を受けた精鋭部隊です。

SSTは、海上テロ、船舶へのハイジャック(シージャック)、重大な海上犯罪、爆発物処理対応などを主な任務としており、シグ・ザウエルP228自動けん銃、MP5サブマシンガン、特殊警棒、フラッシュバン、そして89式小銃といった武器を装備しています。主にテロ対策や重大事件への即応にあたる海保の切り札です。近年では、原子力発電所に対するテロの脅威を受け、警察や自衛隊と合同訓練を実施する機会も増えています。

そのため、高度な専門知識と技能を有する隊員で構成。

このSSTの前身には、かつて編成されていた「関西国際空港海上警備隊」や「あかつき丸」警備にあたる「輸送船警乗隊」などがあり、これらの部隊のノウハウが現在に引き継がれています。

SSTは第五管区(大阪)の特殊警備基地を拠点に、24時間体制で任務に備えており、全国の保安署に出向し、現場の隊員に対する教導や技術指導も行っています。

また、SSTは純粋な戦闘部隊というだけでなく、潜水技術や高い身体能力を活かして、救難活動にも出動します。こうした点が、警察のSATと異なる特徴です。実際に出動回数も多く、実戦経験を積む機会が豊富な部隊とされています。さらに、マラッカ海峡における海賊対処任務など、国際的な実績もあります。

SSTの訓練内容

SSTに所属するには、一般の保安官とは比べものにならない厳しい訓練に耐える必要があります。求められるのは、高い判断力、優れた知性、抜群の体力、そして特別な死生観です。

訓練内容は、潜水訓練、武道訓練、レンジャー訓練、ヘリコプターからの降下訓練など、実践的なプログラムです。

特に、東京をはじめとする都市部のエネルギー関連施設や原子力発電所など、テロの標的となり得る海辺の重要施設を守るため、SSTが配備されています。

特別警備隊――警察の機動隊に相当

SSTとは別に、海上保安庁には「特別警備隊」と呼ばれる部隊も存在します。こちらは警察の機動隊に相当するもので、大規模な警備事案や緊急時に投入される部隊です。

ただし、特別警備隊は正式な常設部隊ではなく、便宜的に編成された部隊であり、女性隊員も所属している点が特徴です。SSTのような専門的戦闘任務ではなく、あくまで広範な警備活動を主眼としており、全国の港湾や重要施設の安全確保に貢献しています。

特別警備隊にも、特殊警棒、けん銃、盾、そしてSSTと同様の89式自動小銃などが配備されています。