黒バイの原点は刑事部? 福岡県警・三重県警での先行運用が明らかに

このように、現在「黒バイ」は暴走族対策のアイコンとして理解されがちですが、意外なことにその成立過程と運用思想はむしろ、交通取締りではなく、街頭犯罪など刑事事件の捜査領域に根を持っています。

実際、Wikipediaの最古編集(2005年)では、和歌山県警発祥説が記載されていますが、10年以上前から黒い覆面バイクを先行導入する警察本部の実例が無視されています。

ここでは、二つの県警での運用史をご紹介いたします。

福岡県警刑事部での黒バイ運用

福岡県警察では、1980年代の時点で刑事事件の初動捜査に特化した黒バイの運用を行っていました。

1988年10月4日付の朝日新聞(九州版)に掲載された記事が、その実態を裏付けています。

同記事によれば、福岡県警察本部刑事部機動捜査隊には黒塗りの400ccバイク2台と4人の専従隊員が配備されており、刑事事件の初動捜査に投入されていたとされています。

このバイクは、いわば「機捜車」のバイク版と呼べる存在であり、交通違反の取締りには使用されていなかったようです。

搭乗する刑事はジャンパーやジーンズ姿で活動しており、警察手帳、けん銃、手錠、携帯無線機などを携行していたとのことです。

また、この車両にはサイレンや警光灯といった緊急車両用の保安装置は装備されていませんでした。記事では「刑事とは思えない出で立ち」と評している他、大型の750cc(ナナハン)ではなく小回りの利く400ccクラスが選ばれた理由を「都市部での迅速な追尾や捜査活動に適していたため」としています。

なお、徳島県警察の元刑事で「リーゼント刑事」として知られる秋山博康氏も、自身の機動捜査隊時代において張り込みや尾行にバイクを使用していたと回想しており、こうした非公式ながらも機動性を活かした刑事活動にバイクが活用されていた実態を裏付けています。

機動捜査隊時代

尾行・張り込みに使っていたオートバイ#リーゼント刑事 #秋山博康#矢沢永吉 #警察24時 pic.twitter.com/IHxNdCKW2T— 秋山博康 リーゼント刑事【公式】 (@ri_zento_deka) June 22, 2021

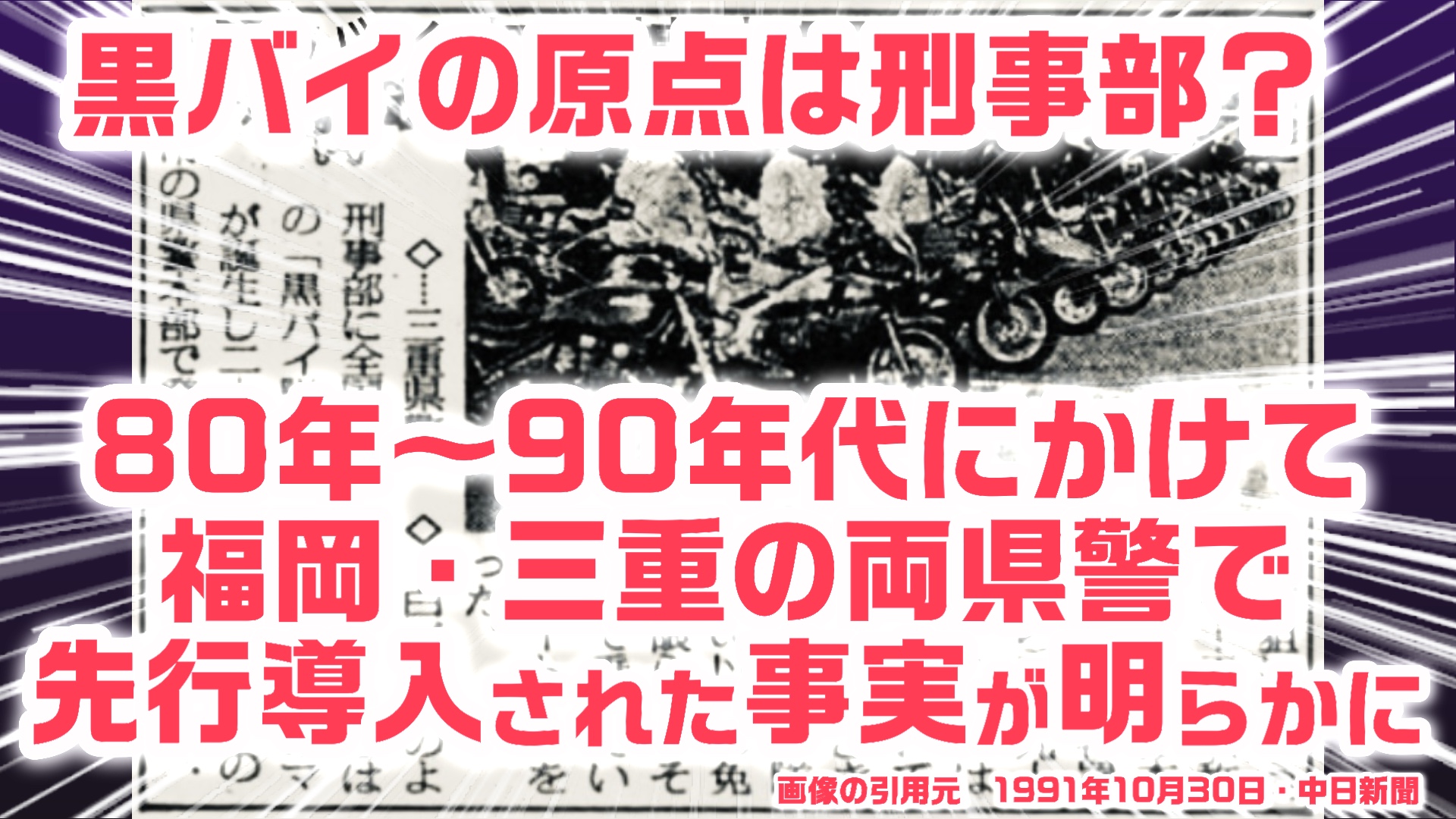

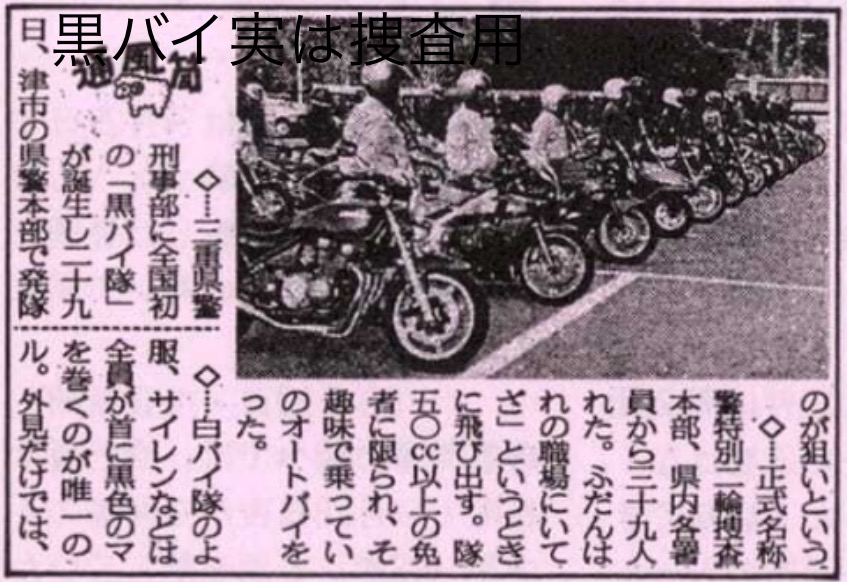

三重県警に全国初の刑事部「黒バイ隊」が1991年発足

福岡県警に続き、三重県警察でも刑事部による「黒バイ」運用が1991年に本格的に開始されていたことが、中日新聞で報じられています。

1991年10月29日、三重県警察本部刑事部において「三重県警察特別二輪捜査隊」が発足し、津市の県警本部で発隊式が行われました。これは、オートバイの機動性を生かし、事件への迅速な初動対応を目的としたものです。

同記事には黒い車体のバイクの写真のほか「黒バイ隊」の文字があります。

画像の引用元 1991年10月30日・中日新聞

同隊には、県警本部および県内各署の捜査員から選ばれた39人が所属し、各自が通常の勤務に従事しながら、緊急時には即座に対応する「兼務制」となっていました。現在の警視庁捜査一課特殊班(SIT)における、バイク追尾専門部隊「トカゲ」に類似する運用といえます。

特筆すべきは、三重県警のこの黒バイ隊では、公用の警察車両ではなく、隊員の私有バイクを使用していたという、現場の創意工夫により支えられていた構造的な点です。

250cc以上の二輪免許保有者の警察官が対象となり、自らの愛車を捜査活動に活用していたとのことです。

記事によれば、これらの私有バイクには、赤色灯やサイレンなどの保安装置は装備されず、緊急車両としての走行は行われていなかったとのことです。

また、隊員の服装も制服ではなく私服であり、唯一の識別点は全員が黒いマフラーを着用していたことでした。外見上、一般のライダーとの区別が難しい点も、捜査活動における秘匿性の確保という意味で有効でした。

現在「特別二輪捜査隊」という名称の部隊は三重県警に存在しないことから、同隊の任務と役割は終えたものと見られますが、なんらかの形で、黒バイのような覆面バイクを用いて、捜査活動を存続している可能性もあります。

黒バイのまとめ

こうした事例からも明らかなように、警察における「黒バイ」は、現在一般的に知られる暴走族取締専用車両とは異なり、その運用形態は多様で、当初は刑事事件対応を目的とした捜査装備でもあったことが確認されています。

結論として、全国の警察における黒バイの運用は一律ではなく、導入経緯や活用方針はそれぞれの地域や部門のニーズに応じて異なるのが実情です。

【参考文献・資料】

-

『朝日新聞』1988年10月4日 九州版

-

『中日新聞』1991年10月30日

-

Wikipedia「黒バイ」編集履歴 2005年~2021年

-

徳島県警元刑事・秋山博康氏回想(公式アカウント)

他の関連記事もぜひご覧ください。