Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/security/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/security/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/security/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/security/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/security/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/security/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

麻薬取締官に貸与される「けん銃」とは──装備の実態とフィクション作品への影響

麻薬取締官(通称・マトリ)に貸与される装備品のひとつに「けん銃(拳銃)」があります。

この記事のポイント

麻薬取締官(いわゆる「マトリ」)に配備される一部の拳銃は、警察とは異なります。警察の標準拳銃との違い、マトリの任務上の特性、さらにマトリの銃が鍵を握るフィクション作品への影響についても詳しく考察していきます。マトリの装備に関心がある方、警察との違いを知りたい方におすすめです。

ここで掲載している情報は表現の自由における一般的な報道・評論の範囲に留まります。また、この記事には特定のけん銃モデルの説明文において、可能な限り出典を明示しておりますが、一部に個人の主観的表現やフィクション作品の例を用いた修辞が含まれている場合があります。

麻薬取締官とは?

麻薬取締官の職務

覚せい剤や大麻といった違法薬物は、依存性が高く、人々の健康や社会に深刻な害を及ぼします。これらの薬物の取り締まりは主に、各都道府県警察の「組織犯罪対策部(または局)」に属する「薬物銃器対策課」が担当しています。

しかし、実は薬物捜査を担うのは警察だけではありません。厚生労働省地方厚生局麻薬取締部にも、違法薬物の摘発を専門とする特別司法警察職員が存在します。それが「麻薬取締官」、いわゆる“マトリ”です。

2020年時点でその数は全国に約300人。彼らは特別司法警察職員としての権限を持ち、必要に応じて身分を隠して密売組織への潜入捜査を行うことも認められています。

任務こそ警察官と似ていますが、彼らはあくまで厚生労働省の職員であり、警察とは異なる独自の職域と権限を持っています。

警察官と一見似ているようで全く違う、厚生労働省所属の特別司法警察職員である”マトリ”。アニメやゲーム、ドラマなどの創作物で麻薬取締官が題材となり認知度が高まれば、”メディア戦略”は大成功!?

地味にスゴイ? マトリの訓練と装備

厚生労働省地方厚生局麻薬取締部の公式サイトなどによれば、麻薬取締官は日常的に以下のような訓練を受けています。

-

逮捕術

-

射撃訓練

-

語学研修(外国人密売人への対応を想定)

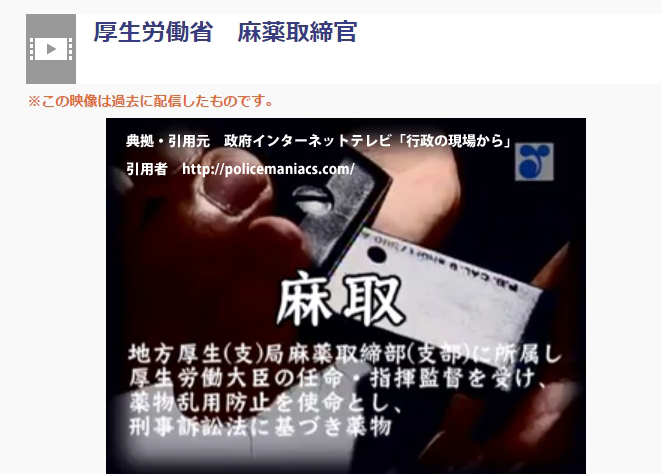

また、政府公式の広報番組『政府インターネットテレビ・行政の現場から』によると、マトリには特別司法警察職員としての職務を遂行する際に限り、次のような装備が認められています。

-

小型武器(拳銃)

この「拳銃の携行」が、麻薬取締官の装備面での大きな特徴のひとつです。

限定された捜査権と、変わりつつある立場

マトリが持つ捜査権は、あくまで麻薬事犯に関するもののみに限定されており、反社会勢力に関する情報収集などの広範な活動は、警察の情報網や協力者(いわゆる「エス」)に頼らざるを得ません。

新旧の「麻薬取締官証」(現行名称:麻薬司法警察手帳)画像出典 ライブドア

そのため、行政改革の議論の中では、少人数体制で非効率と見なされ、「警察との統合」や「吸収合併」といった案も取り沙汰されたことがあります。

しかし、2013年の薬事法改正により、警察がそれまで主に扱っていた脱法ハーブ(現:危険ドラッグ)についても、マトリが捜査可能に。これを契機に、人員は約240人から一気に300人へと増強。

また、警察官の場合、「おとり捜査」は銃刀法違反事件に限り例外的に認められる程度で、組織への潜入捜査は原則禁止されています。これに対して、マトリは法的に潜入捜査が可能である点が、大きな違いであり、強みでもあります。

マトリと“ライバル”組織、組対5課の関係

警察内部で麻薬取締に関わる部門の中でも、特に中心的な存在が警視庁組織犯罪対策第5課(通称:組対5課)です。全国の都道府県警にある薬物対策課の“頂点”とも言える存在で、人員も技量も他を圧倒しています。

薬物のみならず銃器犯罪の捜査にも対応しており、係ごとに専門化された体制で迅速に案件を処理しています。

一方のマトリは、厚生労働省に所属する特別司法警察職員であり、警察とは異なるルートと権限で薬物事犯に特化した捜査を展開。組織犯罪の現場では警察とマトリが“競合関係”にあるものの、必要に応じて合同捜査を行うこともあります。

実際、2014年からの「危険ドラッグ撲滅作戦」では、マトリと組対5課が共同戦線を張り、成果を挙げるなど、マトリと組対5課は互いに協力者として薬物犯罪の最前線に立っています。

しかし、現場は一筋縄ではいきません。たとえば、マトリが長期間マークしていた容疑者を、事前連絡なしに組対5課が逮捕してしまう…といった“仁義破り”が起こることもあり、単なる協力関係とは言い難い“しのぎを削る関係”であるのが実情です。

マトリの摘発対象には、著名タレントやスポーツ選手といった有名人が多いのも特徴です。これは、青少年への影響を抑止する意図があるとされる一方で、小規模組織としての存在感を国民にアピールし、予算の確保を狙っているという見方も一部報道では囁かれています。

こうした“マトリ VS 警察”のライバル関係が露呈した例として有名なのが、歌手・ASKA氏や元プロ野球選手・清原和博氏の事件。いずれも警視庁が摘発した“大物”ですが、これに対抗するかのように、マトリが元女優・高樹沙耶氏を摘発したと報道されたこともありました。

このように、協力と対立が交錯するマトリと警察の関係は、ドラマやゲーム、女性向けスマホアプリといったフィクションでも格好の題材となっています。だが、両者の“面子”や“プライド”、そして“予算争い”が、肝心の市民の安全を損なうことのないよう、我々としては見守りたいところです。

[box class=”blue_box” title=”都道府県職員の麻薬取締員”]

麻薬取締官とは別に、各都道府県には「麻薬取締員」と呼ばれる地方公務員も存在します。彼らは都道府県知事の命令を受け、検察との協議を経て任命される特別司法警察職員であり、マトリと同様にけん銃の携行が認められています。所属は地方自治体であるものの、法のもとで薬物事犯の捜査にあたる重要な捜査機関です。

[/box]

”麻薬取締官が使う銃”の真実

では、彼らマトリに配備されている銃は何でしょうか。

ウェブ上では『マトリはベレッタ製のけん銃を使っている』という指摘が多くあります。これは事実でしょうか。

結論から言うと、事実です。

平成12年に放映されたテレビ番組によるオープンソースがあります。まずは同番組からの情報を元に、麻薬取締官の使うけん銃のモデルを特定し、詳しく解説します。

麻薬取締官には『警察官には認められない連射が可能なオートマチック』が支給されている

「マトリの銃」の正体とは?——密着番組で映し出された意外な装備

平成12年に放送された、民放テレビ局による麻薬取締官(通称“マトリ”)の密着番組。その中で話題になったのが、画面に大写しになった“マトリの銃”です。

この番組では、麻薬取締部が行う射撃訓練の様子が放映されており、当時からマトリが「ベレッタ製の自動式けん銃(セミオートピストル)」を支給されていることが知られていました。

ただし、画面には銃の一部がぼかされるなど、装備を完全には見せない配慮がされていました。

番組では、取材陣に対してやや警戒した様子の取締官たちが、TAアンテナ付きの捜査車両に乗り込み、倉庫のような建物へ向かいます。そこは「警察とは別の射撃訓練場」と紹介され、女性職員の姿も確認できます。

射撃訓練のシーンでは、まず回転式けん銃(リボルバー)の銃口がアップで映されますが、よく知られたニューナンブM60ではなく、コルト・ディティクティブ。これはかつて配備されていたモデルで、元麻薬取締官の手記にも実際の写真が掲載されているため、マトリの使用が裏付けられています。

正確な射撃を意識してか、ハンマーを都度起こしながら、ダブルアクションではなくシングルアクションで慎重に実弾を撃ち込んでいきます。

しかし、興味深いのはコルト・ディティクティブよりも、次に登場する“自動式けん銃”です。番組のナレーションではこう紹介されました。

「回転式けん銃に加えて、警察官には認められない連射が可能なオートマチックも所持する彼ら……」

この言い回しには少し誤解があります。

「連射可能なオートマチック」と聞くと、グロック18やM93Rといった“マシンピストル”を想像しますが、実際にはこれは“セミオートマチック”、つまり引き金を引くだけで次弾が自動装填されるタイプのピストルを指したかったようです。

当時(平成12年ごろ)には、都道府県警察でも「SIG SAUER P230」などのセミオートがすでに私服警察官を中心に広く配備されていました。

余談ですが、最近では東京オリンピックの警備で、警視庁の地域警察官に「グロック」が配備されたことも報道されています。

いや、捉え方が違うのかもしれません。つまり『マトリは警察が使わないモデルのセミ・オートマチックけん銃を使っている』と言いたかったのでは。

そうであれば、それはおそらく事実でしょう。

射撃訓練に勤しむ麻薬取締官たちが手にする、このイタリア製半自動式けん銃、日本の警察では配備が確認されていないのです。

では、この銃の正体は。

ベレッタのコンパクトモデル『シリーズ80』チーター

ベレッタ『シリーズ80』 画像の出典 ベレッタ社公式サイト https://www.beretta.com/en/serie-80/

画面に映るその銃は明らかにベレッタ製けん銃のフォルムを有しています。それもフルサイズの92シリーズではなく、セミ・コンパクトの『Serie-80(シリーズ80)』。

ベレッタ社ではシリーズ80の公式愛称を個別のモデルに因らず『Cheetas(チーター)』と呼称。フルサイズの92系を”ライオン”と例えるならば(※ベレッタ社では92シリーズそのものに愛称をつけていませんが)、その妹分は小型ながら獰猛な”チーター”というわけ。

そのチーターですが、ベレッタ社では安全かつ秘匿携行、いわゆるコンシールドキャリーに適しているとしており、これは潜入捜査官にとっても好都合と言えそうです。

Serie-80 Cheetasは、ミディアムフレームパッケージで.380(9mmショート)および.32 ACP(7.65 mm)パワーを提供します。超安全で信頼性が高く、射撃が簡単なため、隠し持ち運びや護身術に最適です。NanoやPico(※)などのサブコンパクトに取り組む準備ができていない射手にとっては最適です。

※同社製コンシールドキャリースタイルの超小型ピストル

出典 ベレッタ社公式サイト https://www.beretta.com/en/serie-80/

しかし、麻薬取締官のけん銃はシリーズ80チーターであることに疑いの余地はないものの、シリーズ80には口径と装弾数の違いで実に様々なモデルがあり、その同定にやや混乱が見られました。

番組から確認できる情報では、マトリの握る銃のトリガーガードはベレッタ社が謂う所の『コンバットスタイルのトリガーガード』となっていることに留意します。

これは現在主流のコンバット・シューティングに欠かせない『両手保持』を行うためのもので、利き手と反対側の手の指をトリガーガード前面にかけて銃を安定保持するために設けられたもの。そのため、角ばったデザインになっています。

画像はマルシン製のモデルガン・M84。”M84F”ではなく、トリガーガードのデザインが”FS”系統とは異なるラウンド型のM84を再現。利き手の逆の指をかけて保持することは考慮されていない初期のデザインは今となってはアンティークな雰囲気も。

この独特のコンバット・トリガーガードは88年からラインナップされた”F”、そして96年に登場し、セーフティにデコッキング機能を追加した”FS”系の特徴。とはいえ、射撃訓練では片手保持、両手保持の両者が混在していたものの、トリガーガードに指をかけて射撃している麻薬取締官は一人もいませんでした。

いずれにせよ、この”FS”が現行シリーズ80の定番ですが、一言でFSと言っても、実に81FSから87FSまでバリエーションが。しかも、外見上は”Tip-Up Barrel”を備えたM86を除けば、どれもほぼ同じ。

同番組では具体的なモデル名には言及していないものの、ヒントは与えてくれました。台座に置かれたボカシのかかった銃本体ではなく、その横に佇むシングルカラム(単列)のマガジンです。

M85FS

シリーズ80(FS)のうち、マガジンがダブルカラム(複列)で.380(9mmショート)が13+1発のM84FS、そしてシングルカラムで同8+1発がM85FS。したがって、後者であると推論できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ベレッタ M85(Beretta 85) |

| メーカー | ピエトロ・ベレッタ社(イタリア) |

| 口径 | .380 ACP(9mmショート) |

| 作動方式 | シングルアクション / ダブルアクション(DA/SA)、ブローバック方式 |

| 全長 | 172 mm |

| 銃身長 | 97 mm |

| 重量(空マガジン時) | 580 g |

| 装弾数 | 8発(着脱式マガジン) |

| セーフティ | スライド上のレバーによる(デコッキング機能なし) |

| 照準器 | 固定式アイアンサイト |

| 備考 | コンパクト設計で護身用として人気。Cheetahシリーズの一部。 |

実際、85FSに関してはそのスリムなグリップ幅から、手の小さい射手や隠し持つことに最適であるとベレッタ社では売り込みも。

85FSチーター

直線的な8ラウンドのマガジンを備えたピストルは、よりスリムなプロファイルを備えているため、手の小さい方に最適です。スリムなけん銃として、隠し持ち運びや、護身術やレクリエーション射撃にも非常に適しています。85FSチーターは、ニッケル仕上げも用意されています。

出典 ベレッタ社公式サイト https://www.beretta.com/en/serie-80/

まさに欧米人より比較的手の小さい日本人かつ、潜入捜査官である麻薬取締官にM85、それも銃の安全管理を何より優先する日本の捜査機関には定番のFS仕様が最適なのかもしれません。

1975年、ベレッタ社から展開された『シリーズ80』は、フルサイズのM92からダウンサイジングされたセミ・コンパクト・シリーズ。全長約170mm、重量約600gと小型軽量で、使用弾は本家92シリーズの9mmパラベラムより威力がダウンした.380ACP(9mmショート)および.32ACP。

このうち、M84では .380ACP弾を13+1発、M85では同8+1発となっており、この装弾数の差が両モデルの仕様の違いに。つまり、M84とM85の外観上の大きな違いは装弾数の違いによるマガジンの厚み、グリップの太さなので、銃を握ってしまうと”わからない”のです。

不可解なのは、台座に置かれたM85にはボカシ処理がされていたにもかかわらず、斜め後方から撮影された実際の射撃訓練のシーンでは、まったく修正が加えられていなかったという番組の構成です。

果たして、当時の厚生省はこの放映に際して事前チェックを行っていたのでしょうか? その判断基準にはいささか首をかしげざるを得ません。

さて、前述した民放番組の中でのナレーション――「回転式けん銃に加えて、警察官には認められない連射が可能なオートマチックも所持する彼ら……」という一文について、一つだけ補足を加えておきます。

たしかに、現在では警察特殊部隊(SIT)や警護課(SP)などにおいてベレッタ・バーテックや90-Twoの配備が一部確認されていますが、番組が制作・放映された2000年代初頭においては、警察全体としてベレッタのような自動拳銃の大規模かつ公的な導入は見られませんでした。

つまり、当時の状況を前提にすれば、「警察が使用していないベレッタを携行する麻薬取締官」という表現は、ある程度の事実に基づいたものであり、演出としては理解できる範囲といえるでしょう。

警察とは異なる法執行機関であるマトリの任務や装備の独自性を際立たせたかった、という製作側の意図があるとすれば、大袈裟に聞こえるナレーションにも一応の理屈はあるのかもしれません。

平成19年、厚生労働省が自らM85配備を公に

日本政府が国民への広報資料としてインターネット上にて配信している動画(公開日:平成19年11月1日)

密着番組にてM85らしき銃が映っていたことで、ベレッタの配備は明らかになってはいたものの、日本政府自らによる公式ソースで確定がなされたのは、さらに後年。

日本政府による国民向けの広報資料『政府インターネットテレビ 行政の現場から』において、麻薬取締官がベルトにナイロンホルスターを装着のうえで特殊警棒を吊り、銃にシングルカラム弾倉を装填したうえで着装する場面を厚生労働省が自ら公開したことで、ほぼM85と同定。

これにて一応の決着はついたのです。もうそこにはボカシはなく、当事者の手で、事実が無修正で放映されたのです。

M84かM85か、長らく続いた論争(!?)に終止符を打ったのは日本政府。(出典・日本政府が国民に公開している広報資料「政府インターネットテレビ」)

さらに厚生労働省の公式サイト上でも、特殊警棒や手錠とともに、ホルスターに収められたM85が。次から次に、隠された手の内が明かされてきています。

射撃訓練を行う麻薬取締官。画像の出典 厚生労働省公式サイト https://www.ncd.mhlw.go.jp/training.html

射撃訓練を行う麻薬取締官。画像の出典 厚生労働省公式サイト https://www.ncd.mhlw.go.jp/training.html

突如として手の内を明かす姿勢へ政策転換した厚生労働省の意図は不明ですが、オープンな姿勢には国民からの信頼に応えたい同省の思惑もあるのでしょうか。

いずれにせよ、台座の上のマガジンや、マガジンの装填シーンがなければ、今でもファイヤパワーに勝るM84だと推論づけられていたかも。

M85はあまりにマイナーであること、その当時の国内トイガンメーカーによるラインナップでもM84が当たり前で、ベレッタのシリーズ80と言えば、圧倒的にM84の知名度が高かったのですから。

麻薬取締官は規定の範囲内であれば各自の好みの銃を自由に選べる

麻薬取締官は、任務に応じてけん銃も「選ぶ」時代?ベレッタM85は選択肢の一つに過ぎないのではないか

上述の通り、ソースが確定しているマトリの貸与けん銃は、警察をはじめとする司法警察職員に広く支給されているニューナンブM60。その他にもコルト・ディテクティブ・スペシャル、そしてベレッタM85。

しかし、それだけに限らないという話があるのです。

「麻薬取締官(通称:マトリ)は、けん銃を自分の好みで選べる」。

「規定された口径の範囲内で、個々の取締官が任務に応じて携行する銃を選ぶことができる」

あまり公に語られることのないこの話、ソース不明ながらも、単なる噂では済まない背景も。

なぜそんな自由が認められているのでしょうか?

潜入捜査の“リアル”に合わせた装備

筆者の推測になりますが、理由の一つとして考えられるのは、潜入捜査での身バレ防止です。

麻薬取締官は、薬物事件に限っておとり捜査が認められており、暴力団関係者や密売人と接触する必要があります。

これは元・取締官による手記などでも知られたところですが、当然ながらその際には、反社会的勢力の一員と見紛うような服装・言動・立ち居振る舞いが求められます。

公務員であれば本来、国民の信頼を得るために清潔感のある身なりを守る義務があります。警察官や自衛官にとっては特に厳格なルールが課されています。しかし、麻薬取締官だけは例外です。

密着取材などで確認されているように、潜入任務中のマトリは、茶髪にパーマ、裏地付きのスーツ、そして毛皮の付いた特注ホルスターなど、まるで反社そのものの装いで現場に赴くこともあります。

そうした“非公務員的”な外見に合わせて、いかにも「官用拳銃」然とした銃(たとえばニューナンブ)では身分を隠して組織内部に潜入する任務の性格上、不都合が。そのため、敢えて官配ではなく、都道府県警が採用していないようなモデルを選ぶ裁量が与えられているのではないでしょうか。

警察官に広く支給されている銃種を携行していれば、それだけでリスクがあります。だからこそ、あえて被りの少ない銃種を選ぶという配慮がなされている可能性が高いのです。

これは、警察が頭を抱える「国費配備の覆面パトカーがバレやすい問題」と似た構造です。たとえば、同じ車種・同じ色のセダンが何台も並んでいれば、どんなにナンバーや変なカスタムでカモフラージュしていても、見る人が見れば「これは覆面だ」と気づいてしまいます。

その点、麻薬取締官の装備における「自由選択制」は、調達の都合で現場の秘匿性が損なわれるという矛盾を回避する、極めて実戦的な方針と捉えることができるでしょう。

形式的な一律配備を良しとせず、捜査活動に即した合理性を優先する――それは、まさに現場第一主義に根差した“プロの判断”といえるのかもしれません。

M85公開の裏にある「交代説」?

イタリア製のコンパクトなオートマチックで、軽量・薄型、しかもサムセーフティを備えており、携行性と操作性に優れた一丁、ベレッタM85。

しかし、近年そのM85の存在が公に報道される機会が増えたことで、別の憶測も浮上しています。

「なぜ厚労省があえて装備の詳細を明かしたのか?」

答えの一つは、「すでにM85は実戦装備から退いたのではないか」という推測です。

つまり、M85が公に明かせるようになったのは、それに代わる新たなモデルがすでに導入されているからではないかと筆者は推測します。

実際に、過去の報道番組では当局者が“ボカシ”処理を要求しています。それが今では逆に開き直ったような態度すら感じられるのは前述の厚生労働省の各種広報資料です。

M85の次に来るのは?

もしM85が「表向きの装備」にシフトしたのだとすれば、今マトリが本当に使っているのは一体どんな銃なのでしょうか?

筆者の妄想を交えれば、マカロフやグロック、あるいは米国のマイナーメーカー製のセミコンパクト・ポリマー・オートなどが候補になり得ると考えます。

特に反社勢力側でも“珍しい”とされるような銃を選ぶことで、相手からマトリと悟られるリスクを減らせるというのは、戦術的にも理にかなっています。

ベレッタM85と麻薬取締官をめぐるフィクション作品

このように、マトリのベレッタに関しては遅くとも2000年台初頭から一部公にされてきた事実があるというわけ。ニューナンブ、S&W M360Jサクラ、…こうした官用けん銃の代名詞とも言える種類とは異なる、異質で、イレギュラーな装備こそが、マトリの持つ隠れたドラマ性を際立たせているのかもしれません。

フィクションにおける“マトリの銃”は官用銃じゃないからこその「ドラマ性」がある!

近年、アニメ・ゲーム・ドラマなどで「マトリ」が題材として取り上げられる機会も増えてきました。

密売組織の中に深く潜入し、身分を隠して捜査を行う――そんな独特の任務ゆえに、麻薬取締官はしばしばドラマの題材として描かれてきました。2014年には、女性取締官を主人公に据えた2時間ドラマ『マトリの女 厚生労働省 麻薬取締官』が放映され、また刑事ドラマのわき役としてマトリが登場する例も意外に多く見受けられます。

実際にどのような銃が支給されているのか、その詳細については上述の通りですが、現実の装備がフィクションの描写に影響を与えていることは確かです。

「マイナーだが、警察官とは異なる司法警察の身分を持ち、けん銃の携帯も許されている…」

それが、実際の支給装備と職務で描かれることで、マトリはフィクションの中でもミステリックでリアリスティックな異彩を放つようになってきているのです。

そんな経緯もあってか、麻薬取締官の相棒としてべレッタが登場する作品、実は意外と多いようです。

なお、各作品を紹介するにあたり、ベレッタそのものが伏線のキーアイテムとなるため、ネタバレにご了承ください。

『警視庁捜査一課9係』

第8話にて、麻薬取締官のベレッタM85が重要なキーアイテムに

なかでも注目すべきは、2016年放送の人気シリーズ『警視庁捜査一課9係 season11』の第8話。この回では、麻薬取締官がベレッタM85と共に本格的に描かれたという点で、一部マニアの間でも密かな話題を呼びました。

中国マフィア組織に「ファン」と名乗り潜入していた、関東厚生局麻薬取締部の取締官・比留野。彼は組織の女・麗美と恋に落ち、正体が露見するや否や、組織は彼と息子の命を狙い始めます。その最中、比留野を狙った一発の銃弾が、無関係の歌手を巻き添えにするという緊迫した展開。

比留野は、息子を守るために人質に取りながら、自らを消し損ねた“道化師”を単身で追う。一方、警視庁捜査一課の加納係長(故・渡瀬恒彦氏)は捜査を開始するが、比留野が息子への贈り物として麗美に託した小包の中にある“ある物”に目を留める――小さく映し出された箱に描かれた「85」の数字と、拳銃のシルエット。どうやらモデルガンのパッケージらしい。

その場面で加納が静かに漏らす一言。

「……そういうことですか」

視聴者はその瞬間、何かが繋がったと感じさせられます。

やがて、比留野は自分の正体を看破した加納に、問いかけます。

「なぜ私の正体を?」

加納の答えは明快でした。

『その銃です。我が国ではM85は麻薬取締官のみに支給されています』

――このベレッタM85というマイナーな拳銃をめぐるやり取りは、まさに麻薬取締官という職の“見えざる存在感”と、その特異性を浮き彫りにした脚本の妙といえるでしょう。

この拳銃そのものが物語の鍵だったという点。父が息子に託した“M85のモデルガン”は、単なるプレゼントではなく、自らの素性を示唆する象徴であり、託したメッセージでした。

伏線として張られたそれは、加納によって見事に回収され、視聴者に鮮やかなカタルシスをもたらします。

もしこれが、ニューナンブM60やSAKURAのような、警察を含む複数機関に広く配備されている拳銃であれば、そもそもドラマの構造自体が成立しなかったでしょう。

M85が“マトリにのみ許された銃”だからこそ、潜入捜査の緊張感と、正体発覚の機微がドラマとして活きました。

さらに興味深いのは、物語終盤の演出。幼い息子は“自らネットで調べて”、託されたその意味に気づきます。そして将来、自分も「父と同じ国家公務員になりたい」と語る。つまり、このドラマの世界観においては、「M85はマトリの銃である」と、すでにある程度の社会的認知を得ている設定なのです。

裏を返せば――携行していた拳銃がM85だったがゆえに、比留野の正体が敵に露見した可能性も、視聴者には想起される余地があります。そこにまた、脚本の奥深さがにじみ出るのです。拳銃を単なる武器ではなく、“情報と証明のツール”として用いた脚本陣の審美眼には、思わず唸らされるばかり。

ちなみに、日本国内のトイガン市場ではM84のモデルアップ例はあるものの、M85は未だ商品化されていません。だからこそ、劇中ではわざわざ「M85」と大書された専用のモデルガン箱を作り、登場させるという、制作陣のこだわりが光っていたのです。

今後、M85が正式にモデルアップされる日は来るのか不明です――ただ、加納警部の言葉を借りるならば、「我が国では、M85は麻薬取締官のみに支給されています」。この一言が、日本のドラマ史における“M85の存在感”を、決定的なものにしたのは確実でしょう。

この界隈には潜在的に“マイナー官庁”、“マイナーガン”ファンは多いもの。今まさに“静かな期待”が高まっているのかもしれません。

真・女立喰師列伝〜「Dandelion 学食のマブ」

麻薬司法警察の女……その手にベレッタ

劇中に登場するベレッタM85が、人物の背景や物語の真相をほのめかす“伏線”として機能する巧妙な演出が描かれたもう一つの作品があります。

しかし、こちらは『警視庁捜査一課9係 season11』とは対照的に、どこかほろ苦い余韻を残す悲劇的な物語かもしれません。

2007年に公開された映画『真・女立喰師列伝』。世界的な映像作家・押井守が総監修を務め、6人の女優が演じる6つの短編で構成されたオムニバス作品。そのうちの一編「Dandelion 学食のマブ」において、やはりM85は印象的な“伏線張りのアイテム”でした。

「立喰師」といえば、押井守監督が手がけた『うる星やつら』や『機動警察パトレイバー』など、数多くの押井監督作品を通して登場してきた“食のアウトロー”たち。

彼らは、しばしば、圧倒的な存在感を漂わせながら、店内に静かに現れます。蕎麦をすするその所作一つで異様な空気を作り出し、客、店主、誰も求めていないにもかかわらず、やたらと饒舌に蘊蓄を語り始めます。

麺の茹で時間、つゆの濃淡、器の歴史、はたまた立喰文化そのものの源流に至るまで、まるで自らがこの世の外食文化の監査官であるかのように、知識を滔々と披露します。

ときには店員の手際の悪さや調理工程の瑕疵を鋭く指摘。店主のみならず、周囲の客すら言葉を失い、困惑の色を浮かべる――その様子は、まるで即興の一人芝居。

奇人とも異端者ともつかぬその振る舞いは、間違いなく秩序を乱す“外道”の所業。でありながら、同時にどこか抗いがたい魅力を持って観客の心を捉える「立喰師」。

つまり、彼ら立喰師は法や規範を踏み越えながらも、間違いなく“表現者”としての在り方を体現しています。

そして彼らは蘊蓄と威圧と見事な食いっぷりで周囲を圧倒し、その隙に代金を支払うことなく店を立ち去る卑劣漢であります。

彼らは、押井守のフィルモグラフィーにおいて独自の文脈を形成してきました。

しかし、そんな立喰師たちにも、常に粋で痛快な結末が用意されているとは限りません。ある作品においては、立喰師が警察の特殊部隊に取り囲まれ、「お蕎麦のどんぶり」で撲殺されるという凄惨な展開も。舞台が一転して血と硝煙にまみれ、先ほどまでの滑稽でさえあったやりとりが、唐突に暴力のリアリズムに塗り潰される。

そのギャップにこそ、押井守作品が持つ哲学――「反逆」と「表現」、「滑稽」と「暴力」、「自由」と「制裁」の曖昧な境界線――が潜んでいるように思えてなりません。立喰師たちは単なる無銭飲食者ではなく、社会のルールに挑み、言葉と所作と沈黙で食の場を支配する“異能者”。その一挙手一投足が押井世界の中で巨視的と微視的の平均値に揺らぎをもたらす象徴的存在となっています。

なんでベレッタM85の話が、立ち食いの話になってるんだ?お前だよ。

さて、“学食のマブ”こと安藤麻吹――彼女もまた大学構内の学食で伝説的な無銭飲食を繰り返してきた立喰師です。物語の舞台は、ある郊外のファミリーレストラン。

かつての彼女の知人・神山(演じるのはエピソード監督でもある神山健治)が店長として勤務するその店に、久々に姿を現します。

だが、久闊を叙するかに思えた再会も、どこか噛み合わない。神山の語る思い出に、彼女はまるで心当たりがないかのような態度。さらに彼女は、中年男とともにトイレへと立つ謎行為。その様子に、店長は違和感を覚えます。

思わず手に取った彼女のバッグの中には、封筒に詰められた多額の現金、そして――ベレッタM85。

その存在が意味するものは、明らかに「無銭飲食」などという軽微な逸脱ではない。店内で繰り広げられようとしているのは、違法薬物の取引――。

自らの店を“犯行現場”にはさせまいと、神山は決断。彼女のベレッタを密かに隠匿、110番通報。ところが――。

「そこでの出来事には、見て見ぬふりをして一切干渉しないでください。――その女性は、厚生省の……」

『麻薬司法警察の女』マブに貸与されたベレッタM85、そして正義心が空回りしてしまうファミレス店長。画像の出典「真・女立喰師列伝」(C)2007八八粍・デイズ/ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント

通報先の警察から告げられたのは、まったく予想もしなかった指示でした。

なんと、彼女は厚生省の麻薬取締官であり、中年男性と行っていた“怪しい行為”は、おとり捜査だったのです。

事態を理解した店長は、唖然としながらも店の外へと駆けます。もはや干渉どころか、この銃を彼女に返さなければ、命がけの任務が水泡に帰してしまうかもしれない。彼女の命すら危うい――しかし…。

彼女のM85を手にした店長が、その後にとった“ある行動”と、そこに生じた“代償”は、本編をご覧いただき、ご確認ください。

なお、店長は『警視庁捜査一課9係』の加納警部のような銃器の専門家ではなく、あくまで一般人。そのため、“M85”が何を意味するのかを正しく理解することはできませんでした。

ゆえに、彼女の職業や、今まさに彼女が置かれている特殊な状況を察することができなかったのも、無理からぬことだったのかもしれません。

しかしながら、ただ通報するだけに留まらず、独断で彼女の銃を取り上げてしまったことは、やはり“行き過ぎた正義”なのかもしれません。

結果として、立喰師“学食のマブ”は、代金を1円も支払わず、彼の前から去ってしまいます。むしろ店長の善意――いや、彼の行き過ぎた正義が代償として支払われる、なんとも切ない結末です。

本作の魅力は、『警視庁捜査一課9係』のような“伏線が見事に回収される快感”ではなく、“誤解が解かれないまま迎える切ないラストの余韻”にあります。

M85は麻薬司法警察である彼女の身分、そして、再会を果たしたはずのふたりの間に横たわる“断絶”さえも象徴しています。

ちなみに、本作の時代設定は1981年とのこと。ベレッタM85F(1988年登場)、M85FS(1996年登場)はまだ存在していません。劇中に登場するのは、トリガーガードがラウンド型の“シリーズ80”で、おそらくマルシン製のM84をベースにしたプロップガンでしょうか。

ただし、当時の麻薬取締官が実際にシリーズ80系を配備していたかどうかは定かではありません。

いずれにしても、我々善良な市民としては、店長のような行動を“他山の石”としたいもの。たとえ怪しげな女性が目の前に現れたとしても、たとえそれが学生時代に想いを寄せていた相手だったとしても――その持ち物に「警察が使わないセミ・オートマチックけん銃」、つまり“ベレッタM85”が含まれていたならば――見て見ぬふりをするのが無難なのかもしれませんね。

この作品は、そんな“反面教師的なメッセージ”を私たちに静かに投げかけている――……神山監督、本当にすみません。

大沢在昌氏の『魔物』にてM85と麻薬取締官が登場

この作品は2009年に刊行されたもので、主人公は厚生労働省北海道厚生局麻薬取締部に所属する麻薬取締官・大塚。未読のため、詳しい概要は不明ですが、以下の角川書店公式サイト「KADOKAWA文芸WEBマガジン」の解説(レビュー)によれば、本編にM85が登場するようです。レビューの初っ端から『M85から放たれた弾丸』の描写です。

出典 https://kadobun.jp/reviews/763.html

余談・元麻薬取締官事務所職員だったアニメ監督の故・大塚康生氏

こちらはベレッタではないですが、大塚つながりです。マトリと銃のエピソードで面白いものはもうひとつ。人気テレビアニメ「ルパン三世」の故・大塚康生監督の前職は麻薬取締官事務所職員だったというもの。法の番人がアニメ業界に入るなど異色の経歴、氏によれば、当時はブローニングを使っていたそうです。

言わずと知れた峰不二子の愛用品というわけ。

麻薬取締官とけん銃のまとめ

厚生労働省のマトリは警察の配備しない銃を保有している事実がありました。それは同省が自らその装備品「ベレッタM85」を公にすることで広く知られました。

このように、マトリが所持するセミオートけん銃は、決して異例ではなく、時代に合わせた合理的な装備といえるでしょう。

すでに潜入捜査などの第一線からは退き、別の銃種が調達された可能性もあるのではないかと筆者は推測します。

※この記事のタイトルバナー画像はベレッタ社公式サイト(https://www.beretta.com/en/serie-80/)から批評と考察のため、引用しました。

他の関連記事もぜひご覧ください。