記事内の引用について 『仮面ライダークウガ』(c)東映. All rights reserved.

特撮に関心のない銃器・車両マニアの方にも、一見の価値がある作品『仮面ライダー クウガ』をご紹介いたします。

はじめに……筆者の下手な推察・邪推!?

本筋とは関係がないので読み飛ばしてもOKです。

『仮面ライダー』に『Xファイル』的な構造の下地が既にあった!?

「よほど日本でXファイルをやりたかったのだろうな。それをやるのに仮面ライダーシリーズは、ちょうど良いプラットフォームだったのではないか」と、筆者はどうしても思わずにはいられないのです。

筆者自身も90年代、世界中でブームとなったSFドラマ『Xファイル』に夢中になった一人です。当時の日本の脚本家の中にも、強い影響を受けた方は多かったことでしょう。

ただ、当時の日本の実写刑事ドラマで、Xファイル的な超常現象や未確認生命体を扱っても、当時の日本のCG技術では説得力を持たせるのが難しく、視聴者の没入感を保つのは容易ではなかったと考えられます。しかし、もしそれを「怪人と戦う特撮ヒーロー」という形式に落とし込み、“そこそこリアルな刑事ドラマ”の骨組みで進めていけば、むしろ独自の世界観として昇華できるのではないか──。

『仮面ライダー』の世界観に、Xファイル的な構造の下地が既にあったのかもしれません。

『仮面ライダー』の世界線でライダー以外に”正義を守る者”を別視点で描く意義

教育学の専門家である葛城浩一教授は、「特撮ヒーロー番組の制作者は、子どもに対する教育的影響力を非常に意識している」と述べています。実際に、子どもたちにとっての“ヒーロー像”は、時代によって変わっていきます。

『仮面ライダークウガ』では、実在の治安機関である警察とその任務が、物語の中で非常に重要な役割を担っており、これは後続の『アギト』にも引き継がれていきます。この“リアリティライン”こそが、平成ライダーシリーズのひとつの柱になったとも言えるでしょう。

それまでの仮面ライダーシリーズでは、悪の組織に対抗する存在は、実在の警察ではなく、架空の治安組織や謎の研究機関であることが多く、リアルな公的機関の描写は控えめでした。

『クウガ』では主人公・五代雄介と同時に、“未確認生命体対策班”という警察内の捜査組織に所属する一条刑事が事実上のW主人公として描かれており、警察というリアルな組織が仮面ライダーと肩を並べて法の執行を担っているという構図が明確に打ち出されています。

この構成によって、『仮面ライダー』という作品が子ども向けの勧善懲悪だけにとどまらず、現実にある制度と正義との関係について、視聴者に考えさせる余地を持たせることになりました。

ゲゲル=当時の社会情勢とのリンクしている?

筆者は治安政策に関して専門知識を持っているわけではありませんが、『仮面ライダークウガ』における“ゲゲル”というゲーム形式の殺戮が描く世界観には、フィクションとはいえ現実の社会問題ともリンクしうる側面があるように思います。

“ゲゲル”は一見して超常的な儀式のように見えますが、実際には毎回、ターゲットが選定され、“何人殺せるか”を競い合うという、無差別大量殺人に近い構造を持っています。

しかもその方法は、“特別な能力”に頼らずとも実行し得るものが多く、現実における凶悪犯罪と地続きであると見る指摘もあります。

当時、こうした残虐な加害方法の描写が「リアルすぎる」として、子どもを持つ保護者から制作サイドにクレームが殺到したとも言われています。結果として、次作『アギト』では、怪人の加害方法が「人間には不可能な超常的手段」へと大きくシフトし、児童心理への配慮が見られるようになりました。

“ゲゲル”という言葉自体も、“悪意なきゲーム”という意味を持っており、当時の日本で頻発していた未成年による凶悪事件において、“ゲーム感覚でやった”という説明が報道で多く語られていたことを思い出させます。

そのため、『クウガ』で描かれる“ゲゲル”に対して、今なおトラウマ的な印象を持つ視聴者も多くいるようです。

1990年代後半、『踊る大捜査線』のヒットをきっかけに、“リアルな警察ドラマ”が日本でブームになっていきました。そうした時代背景の中、ついには特撮ジャンルにまで「現実の制度を舞台にした物語構造」が波及してきたのが、『仮面ライダークウガ』だったといえます。

未確認生命体という超常的存在に対して、実在の治安機関が法を持って立ち向かっていく――その構図は、まさしく日本版『Xファイル』とも言えるスケールと、特撮でしかできない“リアルとフィクションの融合”を実現した挑戦的作品だった……、筆者はそう思わずにはいられません。

もちろん、『Xファイル』との比較はあくまで筆者の私見に過ぎず、無理やりなこじつけと思われた方もいらっしゃるかもしれません。その場合は笑って流していただければ幸いです。

『仮面ライダークウガ』のあらすじ

事件ファイル:No.1999-0718-KK

発生日:1999年7月18日

発生地:長野県中央アルプス 九郎ヶ岳遺跡

分類:未確認生命体事案(通称「グロンギ関連事案」)

関連法令:未確認生命体対処特別措置法(※未制定)

概要

1999年7月18日、長野県中央アルプス山中に位置する九郎ヶ岳遺跡にて発生した地殻変動により、地下深くに埋没していたとされる石棺が突如として地表に露出。石棺を開封した発掘調査団が何者かにより惨殺されるという異常事案が発生。

管轄の長野県警が捜査に着手、県警警備部より捜査員・一条薫(当時28歳・巡査部長)が現場入り。しかし、これは単なる発掘事故ではなかった。

石棺から覚醒した古代の生命体『グロンギ族』が人類への敵意をもって活動を再開。中でも最初に行動を開始した個体『ズ・グムン・バ』は市街地に出現し、複数の市民に死傷被害を与え、さらに県警本部を襲撃。

一連の“ゲゲル”と呼ばれる儀式的加害行為を察知した県警上層部は、警備部による非常事態行動に移行。

なお、この襲撃現場に偶然居合わせた青年・五代雄介(自称冒険家・29歳)は、その場でグロンギに対抗しうる存在「クウガ」へと変身。この“偶発的遭遇”により、後の全容解明と対処の中核が形作られることとなる。

長野県警の一連の対応と銃器の描写について

九郎ヶ岳遺跡の地中奥深くから目覚めた古代の生命体『グロンギ族』の一人『ズ・グムン・バ』は長野の市中で暴れ、県警当局からけん銃による制圧を受けるも、効果は見られない。その後、『ズ・グムン・バ』は治安の要たる県警本部へ白昼の襲撃を敢行。

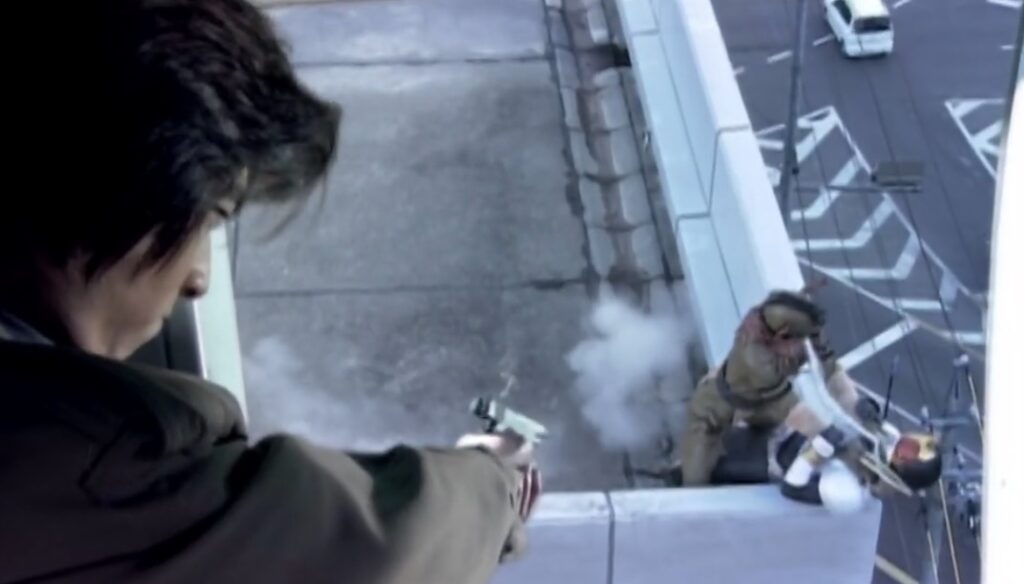

県警本部がグロンギ族の『ズ・グムン・バ』に公然と襲撃され、職員らは銃器で制圧を試みるが……。これはのちに日本国内がパニックに陥るグロンギの”ゲゲル”と直接的な関係はない。画像の引用元『仮面ライダークウガ』より。(c)東映. All rights reserved.

航空部隊と連携し、一条が県警支給品であるコルト・ガバメント M1911(.45ACP)を発砲し、ヘリより応戦。

県警のコルトは快調に作動するが(!?)画像の引用元『仮面ライダークウガ』より。(c)東映. All rights reserved.

『ズ・グムン・バ』は.45ACPの軍用けん銃弾を全て弾き返した。この事実は県警史に新たな警察事象として刻まれることになるのか……。

何がダメだったんすかね?(笑)

ついにズ(略)の魔手は機上の一条に伸び、コルトを全弾打ち尽くした一条は絶体絶命の事態に。だが、クウガの援護でズ(略)は機外へ落下。クウガに命を救われた一条であった。

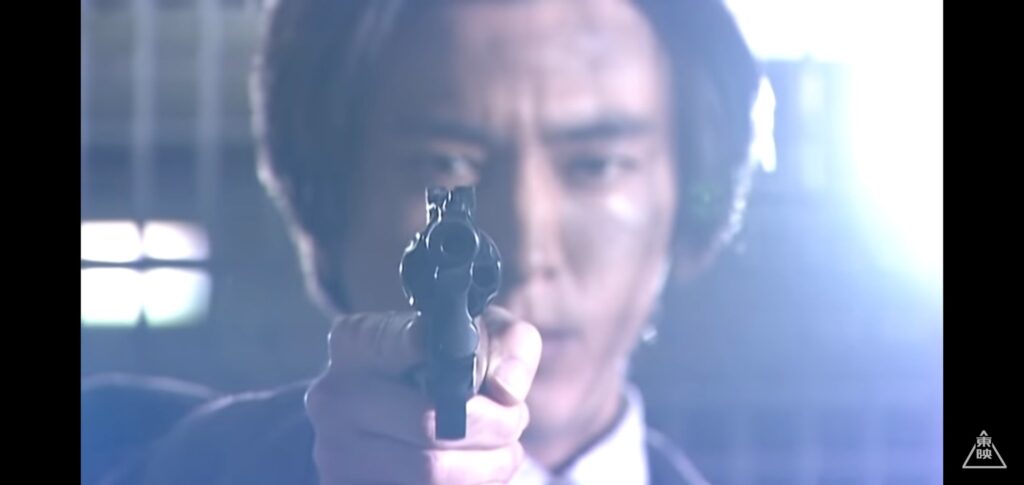

一条さんは長野県警警備部(公安課?)の者です。その手にコルト。画像の引用元『仮面ライダークウガ』より。(c)東映. All rights reserved.

一条の携行する『コルト45オート』はよく見ると長野県警が戦後の自治体警察時代、銃不足で米軍から供与され、72年の浅間山荘事件を経て、2000年まで50年にわたって大切に第一線の装備品として使用している軍用のM1911……ではなく、比較的新しい市販品のコマーシャルモデル『シリーズ70』のようです。長野の県費装備でしょうか。

使用銃器の選定に疑問点も

捜査当局が「未確認生命体」と呼称する、超古代から目覚めた“もう一つの人類”――グロンギ族の出現。とりわけ、県警本部庁舎が白昼堂々と襲撃されるという前代未聞の事態を迎え、県警内には大きな衝撃と混乱が広がりました。

このとき、広く警察官に支給されていたニューナンブM60や、警備部の一条が使用するコルト・ガバメント(.45口径)でさえ、まったく歯が立たないという厳しい現実が明らかとなります。

そのような状況を受け、ついに「未確認生命体」に対応するための特殊事案対策本部が設置されました。

対策本部の初会合にて、本部長は関東管区警察局からの通達を、次のように読み上げます。

「すでに通常のけん銃が通用しない相手であることが判明している。よって、長野県警には現在、SAT(特殊急襲部隊)が使用しているシグ・ザウアーP230自動けん銃、ヘッケラー&コッホMP5サブマシンガン、そして高性能狙撃ライフルが配備されることとなった」

(出典:『仮面ライダークウガ』第3話)

なお、ここで言う「特殊銃」とは、実際に機動隊や特殊部隊などの一部部門にのみ配備されている、高性能な銃器を指します。

注目すべきは、「特殊銃の使用が決まった」という概要にとどまらず、銃器の具体的なモデル名が劇中で明言されたという点です。こうした演出には、視聴者に現場の緊迫感や切実な装備事情をリアルに伝えようという意図が読み取れます。

しかしながら――ここでひとつの疑問も生じます。

2000年当時、警察で一般的に使用されていたのは、.38口径のニューナンブM60やS&W M37といった回転式けん銃です。

これらがまったく効果を示さない相手に対し、32口径という低威力のP230をあえて配備するとは、一体どのような戦術的意図があったのでしょうか。

その判断の背景には、単なる火力ではない、何らかの“現場の事情”があったのかもしれません。

クウガ3話で、対グロンギ用として長野県警に配備されたSAT御用達の銃器としてSIG SAUER P230が挙げられてるけど、別に威力が強いわけじゃないのだよなあ。

— 黄猫屋 (@kinekoya) December 13, 2016

クウガ見る。シグP230って下手すりゃニューナンブ以下の攻撃力のような。オートマチックで連発できるから総合的な火力は高いだろうけど。せめてP226にしてあげて…。

— 二瀬川 雅(S.R.M) (@tworiver) May 8, 2012

この点について、やはり多くの方が疑問を呈している様子。

一発あたりの威力では劣るものの、8発+1発の計9発という装弾数の多さに着目した結果――P230が採用された背景には、そうした“連射性”を重視した判断があったのかもしれません。ただし、劇中でその詳細は明らかになっていません。

ちなみに、警察庁がSAT(特殊急襲部隊)の装備を公式に動画で紹介したのは2002年のことです。その映像によれば、当時のSATにはSIG P226、H&K USP、グロック19など、いずれも9ミリ口径のセミオートピストルが配備されていたことが確認されています。

しかしながら、その中にP230を装備している隊員の姿は見られませんでした。

この状況に、一条警部補も思わずこう感じたかもしれません――

「.45ACPすら弾き返す未確認生命体に、果たして.32口径のP230が通用するのか……」

いずれにしても、長野県警がこの未曾有の脅威――グロンギ族による“ゲゲル”を食い止めることができるのか、その行方に注目が集まる中、現場の捜査員から衝撃的な事実が明かされます。

警視庁、捜査員にとんでもない銃を支給してしまう

「当初予定されていたP230では、やはり力不足だと判断されたのでしょうね」

――そう現場の捜査員が呟いてしまう展開が、物語の中で描かれています。

結論から申し上げますと、未確認生命体『グロンギ』に対しては、.32口径のP230どころか、.45ACP弾でさえ制圧力が不十分であることが明らかとなります。

そのため、関東管区警察局から長野県警に対して出されたP230使用の通達は、事実上、実行されることはありませんでした。

クウガで名前だけ出ながら結局SIG SAUER P230が登場しなかったのって当時ちゃんとしたステージガンが用意できなかったからでは…

※撮影に耐えられるステージガンが登場したのは2007年の「SP 警視庁警備部警護課第四係」から pic.twitter.com/zHfYGQkndC

— TACHIBANA MER (@ricca_forensic) January 22, 2019

つまり、作品中ではP230は“言及のみ”の存在に留まっています。なお、トイガンとしてのP230(JPではない)はすでに1990年代後半にKSCから製品化されており、プロップガンに改修することも可能だったと推察されますが、劇中では諸事情から用意されなかったようです。

その後、一条警部補は長野県警から警視庁の『未確認生命体対策本部』へと出向します。

そして、彼は新たな任務にあたるに際して、かつてのコルト・ガバメント(M1911)に代わる“別の銃”を支給されます。

警視庁の射撃訓練施設にて、一条と同僚の刑事が短く交わす会話――そのシーンで彼が手にしていたのは、.357マグナム仕様、長銃身の回転式けん銃でした。

画像の引用元『仮面ライダークウガ』第7話より。一条ら特別捜査本部の捜査員には警視庁上層部の決定で『ある銃』が支給された。(c)東映. All rights reserved.

警視庁の射撃訓練施設にて。

『.357の6インチか。えらいもんが支給されたもんだな・・・』

『当初予定されていたP230じゃダメだと判断されたんでしょうね』

出典 『仮面ライダークウガ』より

そう、P230の代替として、対策本部の専従捜査員に支給されたのは『コルト・パイソン6インチ』だったのです。

ドラマとはいえ、警視庁が捜査員に“コルト・パイソン”を正式支給するという展開は、ある意味で“鬼門”ともいえる選択です。

というのも――1995年3月30日午前8時半ごろ、当時の警察庁長官・国松孝次氏が、東京都荒川区の自宅前で狙撃された事件がありました。その際、使用された銃がまさに“コルト・パイソン(8インチ)”だったことが、世間に大きな衝撃を与えたからです。

そのような背景を持つ銃が、未確認生命体への対抗手段として捜査員に支給される――これはフィクションであるがゆえの大胆さであり、同時に、劇中のリアリティと緊張感を高める演出の一つともいえるのかもしれません。

この射撃場のシーンに登場するコルト・パイソン .357マグナムを見て、ある“元ネタ”の存在に気づいた方も多いのではないでしょうか。そう、これは1988年の映画『エイリアン・ネイション』へのオマージュと考えられます。

“モッコリ”やダガーナイフを投げる女刑事が出てくる例の作品ではありません。あくまで、『エイリアン・ネイション』の方です。

映画『エイリアン・ネイション』より。ジェームズ・カーン演じる刑事が『宇宙人対策』として用意させるのは強力な『.454カスール弾』を使用する『フリーダムアームズ M83』。隣にいるのは相棒の宇宙人。ちなみに『スーパー・マグナム』 (Death Wish 3)でポール・カージーがスーパーDQN対策で通販で購入したのは『45マグナム・ウィルディ(くん)』であった。それはDQN人間に対してオーバーキルじゃないの〜?ALIEN NATION, James Caan, 1988, TM and Copyright (c)20th Century Fox Film Corp. All rights reserved.

同作では、一般警官に支給される9mm口径のけん銃が宇宙人には通用しないという事態に直面した主人公(演:ジェームズ・カーン)が、警察の武器係にこう言い放ちます――

「デカくてメチャ弾が入るやつをくれ!」

……いやいや、それって1992年の映画『カフス!』でM92を購入するときのセリフじゃないですか?(笑)ちなみに『カフス!』も名作ですね。

ともあれ、『エイリアン・ネイション』では主人公に.454カスール弾を使用するフリーダムアームズ M83が支給されます。「受け取れ、勇者よ」――それは『プレデター2』のラストを彷彿とさせますが、それはさておき。

現場の最前線に立つ捜査員にとっては、P230どころか、.357マグナムのパイソンが現実的な“答え”として支給されるという、驚きの展開となったわけです。

しかし、ここでひとつ疑問が浮かびます。.45ACP弾ですら通用しなかった相手に対して、本当に.357マグナムで十分なのでしょうか?

仮に高威力のけん銃を追求するのであれば、.44マグナムの支給が最適解だったとも考えられます。

あるいは、2003年に登場するS&W M500(.500 S&W弾)がまだ存在していない世界線ならば、すでに登場していた50AE仕様のデザートイーグルの方が適していたかもしれません。

しかし、もしデザートイーグルを支給していたら、それはそれでバイオハザードに登場する“対ゾンビ戦用最終兵器”のイメージとかぶってしまいます。制作サイドとしては、そうした部分にも慎重な判断が必要だったのかもしれません。

……まあ、結果的にはモッコリとはかぶってしまいましたが。

いずれにしても、グロンギ族は日本各地で次々と“ゲゲル”を開始。特に“ゴ・ガドル・バ”によって『西多摩署の戦士(男性警察官)』が標的にされ、108名が無力化されるという、凄惨な事件も発生。

近年の“デスゲーム系”漫画では、人が命を奪われるルール設定や条件に異様なこだわりが見られますが、そうしたジャンルの走りとも言えるのが、言わずと知れた2000年公開の『バトル・ロワイアル』や、この『仮面ライダークウガ』だったのではないでしょうか。

そのグロンギ族による『ゲゲル』を止めるべく、一条ら捜査員たちは、クウガと共に戦います。

装備として支給されるのはコルト・パイソンをはじめ、科学警察研究所が開発した特殊弾『神経断裂弾』を装填する特殊銃一型(高性能狙撃ライフル)など、多岐にわたります。

そして、これらの装備は、グロンギに対して一定の有効性を示すのです。

最終的にはライフルによる制圧が主体となりますが、そもそも上層部が“上着に隠せるけん銃”にこだわった理由を考えると、それはやはり――市民感情への配慮ではなかったでしょうか。

そう考えると、警察庁が自衛隊への協力要請を行わなかったという点にも合点がいきます。

なお、劇中では『P230』と同様に、サブマシンガンMP5についても、本部長通達での言及のみとなり、実際の登場はありません。しかし、第39話ではSAT隊員がFA-MASを携行しているシーンが描かれていました。

『クウガ』の劇用車も興味深い

実はこの『クウガ』では、リアルに再現された捜査車両の登場も見逃せません。

前回は『アンフェア』劇用車考証を行いました。

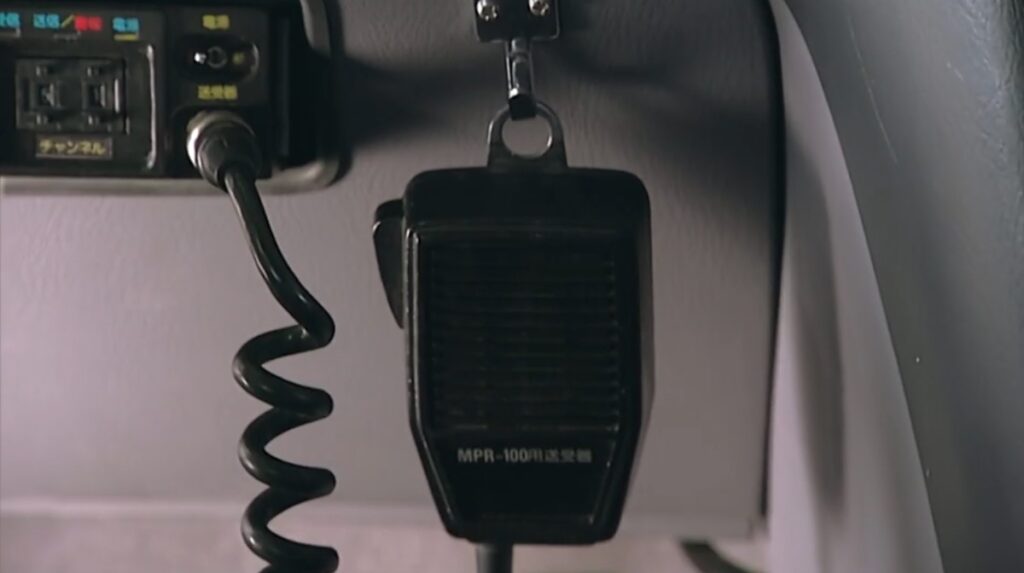

引き続き、今回は『仮面ライダークウガ』における捜査用覆面パトカーを検証。「反転式赤色灯」「8ナンバー登録」「MPR-100型警察無線機(の筐体)」などの仕様を丁寧に取り入れている点、これだけでも制作者の考証意識の高さがうかがえます。

なお、1993年公開の「新宿鮫」にも、松尾貴史演じる警察マニアの自宅にMPR-100らしき無線機があり、Pchを受信していたらしき描写が。

交通覆面を敢えて捜査用に?

Y31セドリック覆面がその正体をさらけ出す瞬間!反転式、ナビミラー、TLアンテナ二本立て、マエ赤、8ナンバー、古き良き時代の覆面パトカーの伝統スタイルが輝かしい時代。画像の引用元「仮面ライダークウガ』より。(c)東映. All rights reserved.

Y31セドリックの覆面パトカーといえば、実際に全国の警察で交通取り締まり用として広く採用されていた車両です。

ですが、『仮面ライダークウガ』では、一条薫がこの車両を「捜査用」として使用している点に注目。

しかも劇中車の仕様としては、「着脱式赤色灯」ではなく「反転式赤色灯」が装備されており、さらに「8ナンバー登録」であったことから、本来は交通取締用の覆面パトカーを模した仕様であると考えられます。こういったディテールの選択には、制作側の妙なこだわりすら感じられます。

2000年当時、実際の所轄署で捜査用覆面車として配備されていた主力車種は、スバル・レガシィ(セダン/ツーリングワゴン)、U13およびU14型ブルーバードなどが一般的でした。また、機動捜査隊や緊急配備対応が求められる部隊では、1998年から配備が始まったスカイライン R34型(25GT系など)が活躍していた時期でもあります。

覆面パトカー搭載の『MPR-100』!?

一条薫のセドリックが、茨城県内で発生したグロンギによるゲゲル事案へ急行するシーンで、“MPR-100”を用いて茨城県警本部と交信する描写があるのも注目です。あの無線操作の描写に至るまで、「ホンモノ」を意識して作られていることがうかがえます。

無線のハンドマイクに手を伸ばす一条。お、この無線機は・・・。側にはパトライトのアンプ用マイク。(c)東映. All rights reserved.

特にMPR-100の再現については「本物感」が伝わる出来でした。当然、MPR-100の実物は市販されていませんが、同じ筐体を利用した民生品を上手く流用している可能性は高いですが、それでもあれだけ自然に溶け込ませるには相応の技術とセンスが求められます。

画像の引用元「仮面ライダークウガ』より。(c)東映. All rights reserved.

『MPR-100』にて 母屋やクウガ(雄介)の乗車するバイク(警察が開発)に搭載された無線機とも交信が可能です。

リアルな覆面パトカーの再現度は次作の『アギト』にも受け継がれる

では、なぜクウガ劇中であえて交通覆面を模した反転灯付きセドリックが採用されたのか──この点については、後に別作品『仮面ライダーアギト』の制作関係者が雑誌『ラジオライフ(RL)』の取材に答える形で、ある程度の理由が明らかになっています。

R34覆面パトカー車内のモッコリに注目。でかい。画像の引用元「仮面ライダーアギト』より。(c)東映. All rights reserved.

その理由とは、「番組の性格に合わせて、敢えて反転式警光灯を選んだ」というものです。特撮作品というジャンル上、子どもにも“わかりやすい”メカ的演出を加えることで、視覚的なインパクトを高める狙いがあったとされています。

この方針は、アギトの氷川誠刑事が中盤から乗車する『スカイライン R34』にも踏襲されています。本来、捜査用覆面パトカーであれば赤色灯は着脱式が常識であり、反転式を搭載することは稀です。しかしながら、アギト劇中では明確に反転式の赤色灯が装着されており、フロントバンパー下部にはメッシュカバー内にドライバーユニット(サイレンスピーカー)を仕込み、車内にはサイレンアンプが搭載されるなど、警察車両のリアリティ再現が徹底されています。

あのスカイラインのフロントバンパー下にドライバユニット(サイレンの音を出すためのスピーカー)を装着していたり、サイレンアンプまで再現されていたりするあたり、警察車両ファンに向けての“答え合わせ”にもなっていたと思います。

こちらは『MPR-100用送受器』の文字が……(驚愕)画像の引用元「仮面ライダーアギト』より。(c)東映. All rights reserved.

前作の『クウガ』でも登場したMPR-100らしき無線機は『アギト』でも登場。こちらは『MPR-100』の文字がしっかりと……(驚愕)。

アギト、エクストレイル等パトカーは数台出てるものの今週分ではR34の出番は無し。 pic.twitter.com/EiPjlsoxHI

— TAKA (@R34skyline4drgt) May 30, 2021

ほかにはこんな2個載せ仕様のエクストレイルも。

なお、余談となりますが、R34型スカイラインの覆面パトカーが登場する刑事ドラマとしては、1996年から2004年までテレビ朝日系列で放送され、現在もなお熱狂的なファンを持つ『はみだし刑事』シリーズも忘れてはなりません。

シーズン3では、広域捜査用車両としてR34スカイラインが画面狭しと活躍する姿が印象的です。ちなみに『はみだし刑事』も『アギト』と同じく東映製作であるという点も、興味深い共通項であると言えるでしょう。

映画版『アギト』で女性警察官と女性自衛官の思わぬ対立が……

“自衛隊との共同作戦”が描かれなかった『仮面ライダークウガ』に対し、後続作品である『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』では、自衛隊が関与するという展開が非常に興味深いもの。

本作においては、G4システムの開発を陰で画策するとともに、自衛隊内部で超能力(ESP)および人工知能の研究・開発に関わる陸上自衛隊の女性将校・深海理沙一等陸尉が登場。

劇中、深海一等陸尉は“不特定多数のJ-PHONEユーザーに対して、『クイズ』形式のメールを送りつけ、その正答傾向から“能力者”の存在を炙り出そうとするという、極めて大胆な作戦に出ます。この設定は、近年流行しているデスゲーム系漫画の原点を彷彿とさせるものとも言えます。

みんなのJ-PHONE(ガラケー)に迷惑メールを送りつけてくる発信元は、自衛隊の人工知能開発実験隊に所属する女性幹部だった……という驚きの展開は、子ども向け作品とは思えぬ斬新さ。しかも、その目的はアフィリエイトではなく、公務としてAI開発および“能力者”確保を進めていたという点が、むしろ一層の不気味さを醸し出しています。

画像の引用元『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』より。(c)東映. All rights reserved.

さらに、劇中には“出会い系サイト”という単語がごく自然に登場し、当時(2001年頃)の時代背景を色濃く映し出している点も特筆すべきでしょう。現在では“マッチングアプリ”と呼ばれるこのサービスが、当時の子ども作品(!?)に堂々と登場する世界線、最高にイカす。

劇中では、警視庁のコンピュータから『G4』の設計データを不正に引き出し、それに自身が開発した人工知能(AI)システムを組み込んで、最強の自衛隊用装備を完成させようとする深海。こうした行動から察するに、彼女は退官後の防衛装備大手企業や外資系IT企業への“天下り”も視野に入れていたのかもしれません。

画像の引用元『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』より。(c)東映. All rights reserved.

そして、その違法なハッキング行為に対して、『G3ユニット』の開発責任者である警視庁の小沢澄子が、“パソコンから情報盗むのやめてもらっていいですか”と抗議。それに対して深海一等陸尉は、“なんかそういうデータあるんですか?”みたいな飄々とした態度で応じ、女性警察官と女性自衛官の間に思わぬ対立が生じます。

ネタバレ注意ですが、物語終盤では、戦闘を男性に任せ、自らは安全圏で指揮を執っていた深海が、「なによそれ……」という一言を残しながら、アントロード・フォルミカ・ペデスの大群に絡まれ、いわゆる“クッコロ”状態で最期を迎えるという展開が凄惨。

野心を持って非合法な手段に踏み込んだ人物が、最終的にその報いを受けるという、特撮作品における“因果応報”的構造を描いてるなあ、たとえそれが体制側である女性自衛官でも容赦なしか…と思いました。今、こういう日本政府に都合の悪いマキャベリストの描写って子供向け番組で描けるんですかね?

まとめ

ゲゲルはまさに国難。それに対抗する警察がSIG SAUER P230で挑ませようとするのは無茶苦茶な設定でしたね(笑)

しかし、コルト・パイソンも科警研開発の神経断裂弾もなく、そして五代くんと一条さんがいなかったら、日本はグロンギ族のゲゲルの前に滅亡してたかもしれません。ありがとう、サムズアップ……。

仮面ライダーシリーズの『クウガ』や『アギト』は2024年4月1日現在、ネット動画配信サービスの『Hulu』などで視聴が可能です。

いずれにせよ、銃器や捜査車両のリアリティに痺れつつ、あの2000年台頭の不景気でウスラ寒々しい日本社会、国立大卒が公務員の身分欲しさに自衛隊の使い捨て隊員になる時代、その時代を背景に活躍する当時の若者たち(氷河期世代)に酔いしれようぜ!ええーっ?氷河期世代はもうあの頃のドラマは見たくないって!?

他の関連記事もぜひご覧ください。