デジタル簡易無線制度には現在、「登録局」と「免許局」の二つがあります。登録局は営利目的の業務でもレジャー目的の使用でも可能です。

近年では、アマチュア無線もボランティア活動や狩猟など地域貢献を目的とした使用が認められるようになりました。しかし、営利を目的とする業務での使用はできません。その点、デジタル簡易無線の登録局は営利・非営利を問わず幅広い用途に対応できるため、非常に便利な無線制度です。

各項目に飛べます

デジタル簡易無線とは?

デジタル簡易無線は、略して「デジ簡」や「DCR(Digital Convenience Radio)」などとも呼ばれています。従来のアナログFM方式とは異なり、デジタル変調方式を採用した無線規格です。

送信出力は最大5Wで、ユーザーコードや秘話コードなどの機能も備えており、ビジネス用途にも十分対応可能な高機能無線として注目されています。

2017年にアルインコから発売された人気の5W デジタル簡易無線(351MHz) モービル機『DR-DPM60』はそれまで高かったモービル機の敷居をググっと下げてくれた!画像引用元 アルインコ 公式サイト

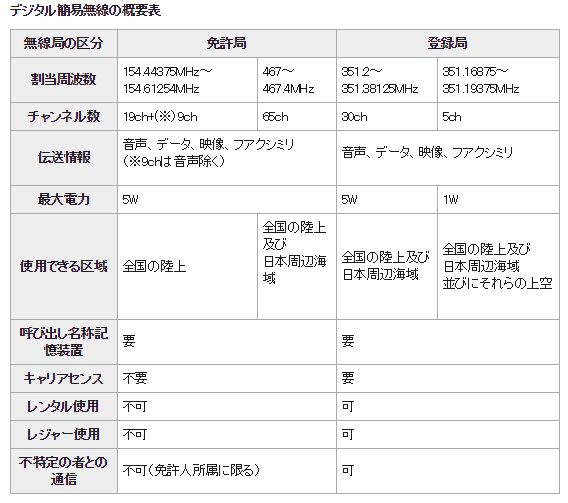

使用する周波数は各区分で異なり150MHz、351MHz、467MHzの各帯域で、無線局によって陸上、海上、上空で使用できます。

変調方式には各社で一般的に広く採用されている『AMBE方式』と、普及はそれほど多くないと見られるアルインコ社独自の『RALCWI方式』の2種類があります。どちらの方式も、同一方式の無線機としか通話ができません。レジャー目的で使用する場合『RALCWI方式』ではなく『AMBE方式』を選んだ方が無難と言える理由は以下の記事で解説しています。

『免許局』と『登録局』の違いとは

2008年度にデジタル簡易無線制度がスタートしたことで、従来の「免許局」に加えて、新たに「登録局」という区分が設けられました。

通常、免許局は企業などが業務用無線局として運用する形態ですが、登録局は企業や公的機関の業務利用者に加え、レジャー目的での個人使用も可能となっています。

大きな違いは「キャリアセンス機能」の有無と、不特定多数との交信の可否

総務省北海道総合通信局の説明によると、免許局と登録局の最も大きな違いは「キャリアセンス機能」の有無にあります。

このキャリアセンス機能とは、送信前に周波数の使用状況を自動で検出し、空いている時のみ送信する安全機能のこと。免許局ではこの機能の搭載が求められませんが、登録局では原則として必要です。

さらに、免許局は登録された特定の相手との交信が基本であるのに対し、登録局は不特定多数との交信が可能となっており、用途の幅も広がります。

デジタル簡易無線は、平成20年8月に制度化され、従来の「免許制度」の他に「登録制度」が導入されたことにより利用しやすくなりました。 申請には「免許局」と「登録局」の2種類あり、使用する無線機によって分かれます。 「免許局」と「登録局」の大きな違いは「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」の有無です。

キャリアセンスとは、混信を防ぐために搭載されているデジタル簡易無線機の安全機能です。

たとえば、A局とB局が交信している最中に、近くにいるC局が同じチャンネルで送信ボタンを押しても、キャリアセンス機能が働き、無線機が自動的に送信をキャンセルします。

このため、AMやFMの無線交信でよく見られる「交信割り込み(ブレーク)」は行えません。

このように、キャリアセンス機能は意図しない混信を防ぐ一方で、交信の自由度に制限があるという特徴もあります。

このため、災害時での有用性低下が懸念されています。

また、使う周波数やチャンネル数、不特定の者との通信の可否、レンタル使用とレジャー使用の可否による違いがあります。

引用元 北海道総合通信局公式サイト

では『登録局』は従来の『免許局』と、どのように違うのか、もう少し詳しく見てみましょう。

免許局とは?

デジタル簡易無線における『免許局』は、「免許人所属の局」とのみ交信が許可されている事業者向けの無線局です。

主に一般的な業務無線と考えて問題ありません。使用できる周波数帯は VHF帯(154MHz)およびUHF帯(467MHz)の2種類で、無線機には「1」から始まる9桁の識別信号(ID番号)が付与されます。

周波数帳を見たことがある方はご存じかもしれませんが、簡易無線では異なる企業でも同じ周波数を利用していることがあります。こうした混信を防ぐため、トーンスケルチ機能が使用されます。

なお、免許で指定された通信相手以外との交信は、異免許人間通信の許可を得ていない限り違法になりますので、使用には注意が必要です。

また、趣味やレジャー目的での使用は認められていません。

登録局とは?

一方の『登録局』は、仕事にもレジャーにも使える柔軟な無線局です。さらに、免許局では許可されない「不特定の相手との交信」も可能です。

この登録局は、アマチュア無線とは異なり、従事者免許(資格)や局免が不要であるため、『ライセンスフリー無線』とも呼ばれています。使いやすく、さまざまな活動に対応できることから、近年ますます注目を集めています。

登録局の場合、「2」から始まる9桁の識別信号(番号)が無線機に付与されます。割り当てられている周波数帯は351MHzで、これは警察の外勤員が本署と交信するために使用する**署活系無線(361MHz/347MHzなど)**と近い帯域です。どちらもデジタル通信という点では共通していますが、変調方式は異なりますので、通信の互換性はありません。

登録局の利用には、総務省への登録申請と、1局(台)あたり年間400円の電波利用料だけで済みます。営利目的の業務はもちろん、町内会のイベントや地域防犯活動、さらに不特定多数とのレジャー交信など、幅広い目的に対応できる非常に便利な制度です。

たとえば、平日は会社業務に使用し、週末には趣味仲間とドライブ、アウトドア、キャンプ、地域活動に活用するといった使い分けも可能です。

このような柔軟な運用が可能な理由の一つが、「不特定の者との交信が合法」とする総務省の見解です。これが後押しとなり、レジャー目的での利用者も年々増加しています。

登録局は、レンタルやレジャー使用、不特定の者との通信も合法とした

引用元 総務省 信越総合通信局 公式サイト

http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/kani/digitalkani.html

不特定の無線局への呼び出しは一般に『CQ』と呼びますが、アマチュア無線のほか、業務無線でも規定されています。

当サイト各記事で『デジタル簡易無線』を取り上げる際は、特別な断り書きがない限り、『登録局』制度になります。ご了承ください。

資格不要かつ、業務およびレジャー使用で不特定の局とも交信が可能、最大5Wの無線といえば、かつて1982年に開始され、2015年に制度が終了した『パーソナル無線』がありますが、同様の利便性があるデジタル簡易無線の登録局制度は、次世代型パーソナル無線と言えるかも知れません。

デジタル簡易無線の詳しい申請方法は以下のページにてまとめています。

2023年、免許局・登録局ともにチャンネル数が大幅に増加

これまで登録局のチャンネル数は、陸上用30ch、上空用5chの合計35波に限られていました。そのため、特に東京などの都市圏ではチャンネル数の不足が深刻で、業務局と趣味目的の局との間で混信が頻発していたようです。

しかし2023年、この状況が大きく変わります。登録局には地上専用52chと上空専用10chが追加され、合計97chへと拡大。免許局も地上専用10chと新たに中継用20chが追加され、合計95chへと大幅に増加しました。

以前は都市圏において、ビジネス利用者の隙間を縫って空きチャンネルを確保し、平日の真昼間に堂々とCQを出すことは、アマチュア無線のレピーターでCQを出すよりも覚悟が必要な行為とされていました。そうした登録局のフリーライセンス的使用にとって、今回の増波は多くのユーザーから歓迎されています。

固有の識別信号を発するCSMを搭載

デジタル簡易無線機には、すべての機体に固有の識別信号(コード)を送信する仕組みが備わっています。この機能を可能にしているのが、「Call Sign Memory(CSM)」、日本語では「呼出名称記憶装置」と呼ばれる装置です。

通常、すべてのデジタル簡易無線機には以下のような9桁の識別信号が割り当てられています:

-

免許局用無線機:「1」から始まる番号

-

登録局用無線機:「2」から始まる番号

この番号は無線機本体にも表示されており、申請時には申請者の個人情報とともに、識別番号も総合通信局に提出されます。その情報は通信局のデータベースで紐付けられており、CSMによって送信された識別信号から「誰の無線機か」が電波監視により判別できる仕組みです。

なお、このような機能は、かつてのパーソナル無線や、初期の特定小電力無線にも搭載されていた実績があります。

不法な使用を防ぐのが狙いですが、アマチュア無線と同様、法に反する運用をしてしまうと監視対象となり、最終的には警告や摘発などがなされます。しかも、技術的にアマチュア無線よりも個別の特定は容易というわけです。

技適許可されたアンテナのみ使用可能

ライセンスフリー無線に分類されるCB無線や特定小電力無線では、基本的にアンテナの交換が認められていません。一方、デジタル簡易無線(登録局)では、アンテナの交換が可能となっています。

ただし、交換できるアンテナは「デジタル簡易無線用として技術基準適合証明(技適)を受けた製品」に限られます。以下のようなアンテナは使用できません:

-

自作アンテナ

-

アマチュア無線用アンテナ

-

他の業務無線用アンテナ

たとえ技術研究目的であっても、デジタル簡易無線機を使ってこれらのアンテナで送信し、SWR(定在波比)などの測定実験を行うことは違法行為となるため、十分な注意が必要です。

なお、デジタル簡易無線(登録局)用のアンテナには、指向性の高い八木アンテナも存在しており、これを使用することで数百キロメートルの通信距離を実現することも可能です。現在市販されている各種対応アンテナについては、専用の解説ページをご参照ください。

デジタル簡易無線の秘話コードとユーザーコード

デジタル簡易無線(デジ簡)の登録局では、業務利用とレジャー利用のユーザーが混在しているため、混信によるトラブルが発生することがあります。

混信を防ぐための基本的な方法は、チャンネルの事前チェックですが、さらに有効な対策として、秘話コードを利用もおすすめです。

秘話コードとその役割

デジ簡には32,767通りの秘話コードが備わっており、使用することで音声の混信を軽減することが可能です。無線機同士であらかじめ同じ秘話コードを設定しておくと、そのコードが一致しない限り、音声は復調されません。そのため、交信内容を他の局に秘匿することができるわけです。

ただし、秘話コードは混信軽減には効果的ですが、電波を発射している最中はチャンネルが占有されるため、近隣の無線機にはキャリアセンスが作動することがあります。

秘話コードの限界

以前は秘話コードが交信内容の秘匿化に非常に役立つ機能でしたが、2024年現在では、一部の広帯域受信機の拡張機能により、秘話コードが容易に解読されることがあります。このため、完全なセキュリティを求める場合は注意が必要です。

秘話コードに関する注意点

秘話コードの使い方には、以下のような注意点があります:

-

秘話コードが使用できない特定のチャンネル(呼び出しチャンネル)がある

-

秘話コードが解読されるケースがある

-

解読を防ぐための機種選びが重要

-

一部のフリーライセンス局での秘話コードの共有という試みもあります

これらの詳細については、専用ページで詳しく解説されていますので、関心のある方はそちらをご覧ください。

また、ユーザーコードとは数字三桁で設定する複数の特定の相手のみと限定して通話をする機能で、グループ別で交信する場合に便利です。

デジタル簡易無線のコールサイン

デジタル簡易無線(デジ簡)の利用者には、アマチュア無線のように総合通信局からコールサインが付与されることはありません。デジ簡では、各無線機に個別の識別信号が設定されており、その信号が自動的に電波に載せられて送信されます。このため、利用者が自分でコールサインを決めて使用する形になります。

コールサインの決め方

デジタル簡易無線の利用者は、レジャー目的で使用する際に自由にコールサインを選ぶことができます。総務省からは、コールサインの決定に関して法的な指針は特に示されていませんが、一般的な常識として、公的機関や企業と紛らわしいコールサインは避けるべきとされています。これにより、トラブル防止が図られます。

コールサインの主流な形式

現在、フリーライセンス局でよく見られるコールサインの形式は、地名、アルファベット、数字を組み合わせたものです。この形式は、かつて電波監理局(現在の総合通信局)が、免許が必要だったCB無線局に発給していたコールサインの形式に由来しています。

同じくフリーライセンス無線であるCB無線とコールサインを共用している方も多いようです。

アマチュア無線とデジタル簡易無線(デジ簡)の音質比較

アマチュア無線とデジタル簡易無線の音質にはいくつかの違いがあります。特に、変調方式や通信方式の違いが音質に影響を与えます。以下に、通常時と遠距離交信時の音質比較をまとめます。

1. 通常時の音質

-

アマチュア無線(144MHzおよび433MHz帯のFM変調):

-

FM変調を使用したアマチュア無線は比較的クリアな音質が特徴です。音声の再現性が良好で、ラジオ放送に近い品質を提供します。

-

-

デジタル簡易無線(デジタル変調方式):

-

デジ簡もクリアな音質を提供しますが、デジタル変調方式によって、特に人間の声が甲高く変調されてしまい、多少聞きづらいと感じることがあります。デジタル変調は音質の高音域に影響を与え、音声が本来の声に比べて不自然に感じる場合があります。

-

2. 遠距離交信時の音質

-

アマチュア無線:

-

遠距離交信では、音質が断続的になり、「ザザッ」や「バサバサ」という音が発生します。これらの音は通常、FM変調の特徴で、信号が弱くなると発生します。遠距離での断続音は、比較的自然に聞き取れる場合が多く、了解度は高いです。

-

-

デジタル簡易無線:

-

遠距離で通信が断続する際、デジ簡では「ケロケロ」という特有の音が発生します。この現象は俗に「カエル化現象」と呼ばれ、デジタル変調の特徴的なノイズです。この音は理解が難しく、断続音の影響を受けやすいです。しかし、最新のデジタル簡易無線では、この現象を軽減する技術が導入されており、通信品質は改善されています。

-

デジタル簡易無線のメリット

デジタル簡易無線(登録局)は、業務とレジャーの両方で利用できる自由度が高い無線システムです。また、災害時や非常時の通信手段としても活用されています。特に、消防団などでは導入が進んでおり、役立てられています。

-

免許局:業務専用

-

登録局:業務とレジャー利用可能、フリーライセンス

-

コールサイン:各利用者の自由に設定可能

-

電波利用料:年間400円(1台あたり)

まとめ

デジタル簡易無線(登録局制度)は、その自由度の高さが非常に魅力的です。遊びと仕事の両方を1台の無線機でこなせる点は、非常に便利で、特に趣味の無線愛好者や業務での利用者にとって大きな利点です。

また、登録局では不特定の者との交信が可能であり、特にレジャーや地域活動にも幅広く活用されています。

さらに、デジタル簡易無線はアマチュア無線と同様に、地震や災害発生時の緊急通信手段としても有用です。災害時には、通信網が途絶える可能性がありますが、デジタル簡易無線をの利用で、被災地での情報伝達手段が確保されるため、非常に重要な役割を果たします。これにより、全国の消防団などでは導入が進んでおり、災害時の迅速な対応に貢献しています。

現在の無線制度の中では、業務や地域活動にデジタル簡易無線は最も親しみやすく、レジャーにも便利で、さまざまな用途に対応できる実用的な無線と言えるでしょう。