現在「黒バイ」は暴走族対策のアイコンとして理解されています。

しかし意外なことに、その成立過程と運用思想はむしろ交通取締りではなく、街頭犯罪など刑事事件の捜査領域に根を持っています。

ここでは、3つの県警での黒バイ運用史をご紹介いたします。

黒バイの原点は刑事部? 福岡県警・三重・富山の各県警での先行運用

1988年 福岡県警刑事部での黒バイ運用

福岡県警察では、1980年代の時点で刑事事件の初動捜査に特化した黒バイの運用を行っていました。

1988年10月4日付の朝日新聞(九州版)に掲載された記事が、その実態を裏付けています。

同記事によれば、福岡県警察本部刑事部機動捜査隊には黒塗りの400ccバイク2台と4人の専従隊員が配備されており、刑事事件の初動捜査に投入されていたとされています。

このバイクは、いわば「機捜車」のバイク版と呼べる存在であり、交通違反の取締りには使用されていなかったようです。

搭乗する刑事はジャンパーやジーンズ姿で活動しており、警察手帳、けん銃、手錠、携帯無線機などを携行していたとのことです。

また、この車両にはサイレンや警光灯といった緊急車両用の保安装置は装備されていませんでした。記事では「刑事とは思えない出で立ち」と評している他、大型の750cc(ナナハン)ではなく小回りの利く400ccクラスが選ばれた理由を「都市部での迅速な追尾や捜査活動に適していたため」としています。

なお、徳島県警察の元刑事で「リーゼント刑事」として知られる秋山博康氏も、自身の機動捜査隊時代において張り込みや尾行にバイクを使用していたと回想しており、こうした非公式ながらも機動性を活かした刑事活動にバイクが活用されていた実態を裏付けています。

機動捜査隊時代

尾行・張り込みに使っていたオートバイ#リーゼント刑事 #秋山博康#矢沢永吉 #警察24時 pic.twitter.com/IHxNdCKW2T— 秋山博康 リーゼント刑事【公式】 (@ri_zento_deka) June 22, 2021

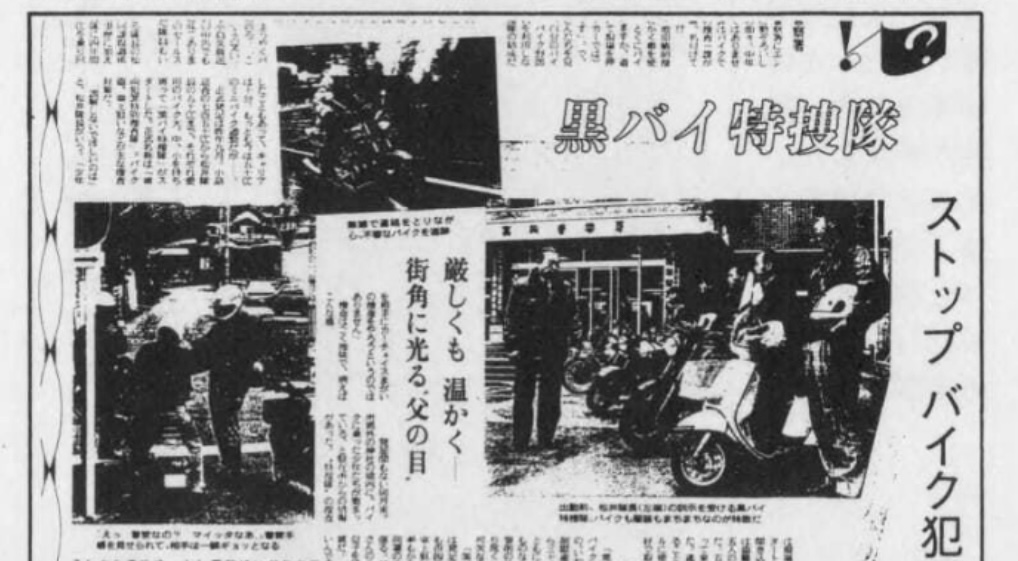

1990年 富山県警高岡警察署捜査一課に「黒バイ特捜隊」発足

1990年には、富山県警高岡署が「黒バイ特捜隊」を設けたという新聞報道があります。主たる背景には、バイクを使った犯罪(窃盗・逃走)への対応困難という具体的な地域課題があるようです。

富山県の高岡察署に白バイ隊ならぬ黒バイ特捜隊が誕生した。これは同署捜査一課が編成した特殊部隊。メンバーは隊長を含めて7人の刑事で、いずれも車にこだわりを持つ面々だ。

「バイクを使った犯罪が多く、道が込み入っていて現場を押さえてもパトカーでは追いきれない」。で、ふと配下のデカたちを見ると、事故現場へ自分のバイクで駆けつけるパイク野郎が結構いる。

そこで彼らを集めて結成することになったのだ。それぞれの愛用のバイクを持寄り、ガソリン代は自前の、いわば”ボランティア”の隊である。

バイク盗、車上狙いなどがおもな対象で、成果もあげている。黒バイ特捜隊は89年9月に正式発足した。署内で “入隊”を募ったところ集まった6人のメンバーはみんな車好き。白バイに乗りたくて警察に入ったのに、なぜか刑事畑を歩いた隊員、自動車のセールスマンから転身した隊員、人事異動の申告に対し「私はバイクが趣味であります!」と堂々と言い放つ隊員。

この6人を率いる隊長も、20年の刑事歴に加えて、4年の間県機動捜査隊に勤務、250ccを乗り回したキャリア十分の警部補である。

隊長は言う、「誤解しないでほしいのは、少年を相手にカーチエイスまがいのことをやろうというのではありません」捜査はごく地味で現場付近の聞込み、張込みなどの地道な捜査、そして地理を知り尽くし、携帯無線を駆使しての挟みうち。

制限速度は遵守なため50ccのバイクは30キロ以上は出せない、まともに追いかけても追いつけないから、挟みうちなのだ。

「黒バイ隊の犯罪検挙実績は、発足2か月だけで 104件。大半がバイク盗や車上狙いで、全体の犯罪検挙率も上がったはず」と、同署では話す。

捜査一課では、いずれは凶悪犯罪の捜査にも黒バイ隊を、との考えだ。(引用元 1990年1月14日・読売新聞日曜版)

記事によれば、「バイクを使った犯罪が多く」や「道が込み入っていて現場を押さえてもパトカーでは追いきれない」とあり、これは地方都市に典型的な「狭隘な生活道路」と「警察車両の機動力不足」に起因する問題があったようです。

1980年代末期は原付・中型バイクの保有台数がピークに達しつつあった時期で、少年による無免許運転、盗難車両使用、深夜の暴走行為などが社会問題化していた背景もあるようです。従来の四輪のパトカーや覆面パトカーでは追いきれないという、追跡も検挙も困難な状況があったと推察されます。

結果、この黒バイ特捜隊は発足から2か月間で104件の検挙実績を挙げており、これは非常に高い数値ではいないでしょうか。

また、捜査一課内の有志的編成による「非公式に近い機動捜査班」という性格を持っているのも興味深いです。警察組織の中で個人の趣味や専門性を現場の実務に活かすという事例は当時としてはまだ珍しく、このような形での特性発揮は、士気向上や業務効率の観点から一定の先駆性があったのではないでしょうか。

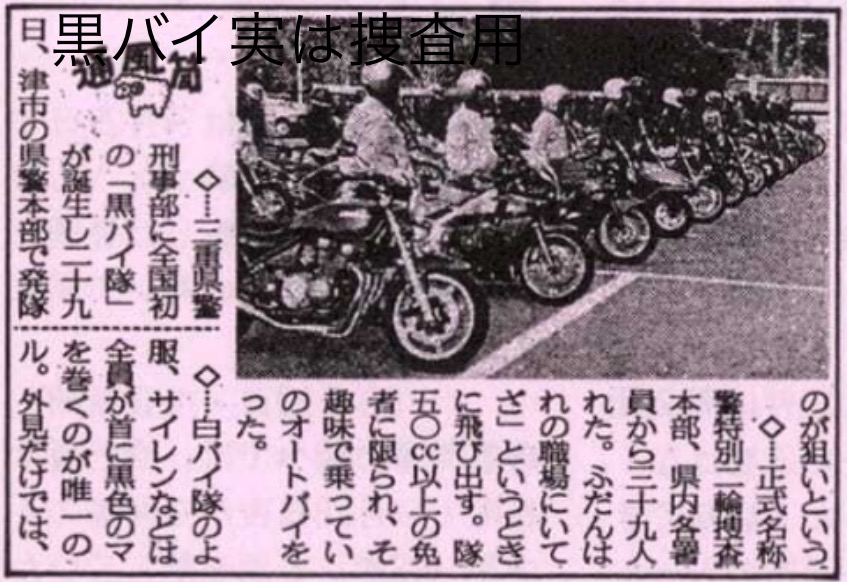

1991年 三重県警察本部刑事部に「黒バイ隊」発足

福岡・富山県警に続き、三重県警察でも刑事部による「黒バイ」運用が1991年に本格的に開始されていたことが、中日新聞で報じられています。

1991年10月29日、三重県警察本部刑事部において「三重県警察特別二輪捜査隊」が発足し、津市の県警本部で発隊式が行われました。これは、オートバイの機動性を生かし、事件への迅速な初動対応を目的としたものとのことです。

同記事には黒い車体のバイクの写真のほか「全国初の黒バイ隊が誕生」の文字があります。

画像の引用元 1991年10月30日・中日新聞

同隊には、県警本部および県内各署の捜査員から選ばれた39人が所属し、各自が通常の勤務に従事しながら、緊急時には即座に対応する「兼務制」となっていました。現在の警視庁捜査一課特殊班(SIT)における、バイク追尾専門部隊「トカゲ」に類似する運用といえます。

なお、富山県警と同様に、三重県警のこの黒バイ隊は、公用の警察車両ではなく、隊員の私有バイクを使用していたとのことです。

250cc以上の二輪免許保有者の警察官が対象となり、自らの愛車を捜査活動に活用していたとのことです。

記事によれば、これらの私有バイクには、赤色灯やサイレンなどの保安装置は装備されず、緊急車両としての走行は行われていなかったとのことです。

また、隊員の服装も制服ではなく私服であり、唯一の識別点は全員が黒いマフラーを着用していたことでした。外見上、一般のライダーとの区別が難しい点も、捜査活動における秘匿性の確保という意味で有効でした。

現在「特別二輪捜査隊」という名称の部隊は三重県警に存在しないことから、同隊の任務と役割は終えたものと見られますが、なんらかの形で、黒バイのような覆面バイクを用いて、捜査活動を存続している可能性もあります。

黒バイのまとめ

こうした事例からも明らかなように、警察における「黒バイ」は、現在一般的に知られる暴走族取締専用車両とは異なり、その運用形態は多様で、当初は刑事事件対応を目的とした捜査装備でもあったことが確認されています。90年代前後当時、刑事部にこのような二輪の特別捜査班を編成するのが、全国の警察で一種の流行だったようです。

結論として、全国の警察における黒バイの運用は一律ではなく、導入経緯や活用方針はそれぞれの地域や部門のニーズに応じて異なるのが実情です。

また、90年代には3輪バイク「ミクロパト」が交番バイクとしてテスト導入されたケースもあったようです。

【参考文献・資料】

-

『朝日新聞』1988年10月4日 九州版

-

『中日新聞』1991年10月30日

-

徳島県警元刑事・秋山博康氏回想(公式アカウント)

他の関連記事もぜひご覧ください。