たとえばアウトドアレジャーやエクスペディションのような大がかりな活動でなくても、普段の持ち物はできるだけコンパクトにしたいものです。

これはアマチュア無線にも共通して言えることで、そうしたニーズに応えてくれるのが、ハンディ機と呼ばれるトランシーバータイプのアマチュア無線機です。

ハンディ機の特徴

広義では「トランシーバー」という言葉自体が「無線機」を意味しますが、一般には「携帯型無線機」または「可搬型無線機」のことを指す場合がほとんどです。

運用環境や相手局の設備に左右される面もありますが、とくに登山時に山頂から運用するような場面では、1.5W程度の出力しかないハンディ機でも50km以上先の局と交信できるケースは珍しくありません。

また、災害時などの非常時には、ポケットやバッグに収まるこの小型無線機が頼もしい通信手段となる可能性もあります。

日常的なアマチュア無線としての運用はもちろん、万一の備えとしても心強い存在──それがハンディ機です。ここでは、そんなハンディ機の主流モデルやおすすめ機種について詳しくご紹介していきましょう。

ハンディ機には、1W出力の小型軽量モデルから、最大5W出力のやや大型の高出力モデル、さらに多バンド対応や広帯域受信機能を備えた高機能機種までさまざまな選択肢があります。

自分の運用スタイルやロケーション、アンテナの工夫を楽しみたい方には、特に機種選びの幅が広がるはずです。もちろん、使用には自分の保有する資格に合ったものを選ぶことが前提となります。

ハンディ型アマチュア無線機は、モービル機(車載型)に比べて送信出力が控えめという弱点がある一方で、圧倒的な携帯性を誇ります。現在市販されている多くのハンディ機は、最大出力が5ワット前後となっており、必要に応じて低出力(例:0.5W)への切り替えも可能です。

主に対応する周波数帯は、144MHz帯(2m)や430MHz帯(70cm)。これらいずれかに対応したシングルバンド機、両方をカバーするデュアルバンド機、さらに50MHz帯や1200MHz帯にも対応するトリプルバンド機まで、種類はさまざまです。

一部のモデルには、広帯域受信機能が搭載されており、アマチュア無線のみならず、航空無線などの受信も楽しむことができます。

代表的な高出力ハンディ機

ICOM IC-T10&IC-S10

| メーカー | 機種名 | 対応バンド | 最大出力 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ICOM | IC-T10 | 144MHz帯 | 5W | シンプルで堅牢な設計 |

| ICOM | IC-S10 | 430MHz帯 | 5W | IC-T10の姉妹機種 |

この2機種は、どちらも最大5Wの送信が可能な高出力シングルバンド機です。シンプルで扱いやすく、初心者にもおすすめです。

IC-T10は144MHz機、IC-S10は430MHz機となっています。

YAESU FT-65(最大5w)

FT-65は最大5wです。

144/430MHz デュアルバンドFMトランシーバーです。

ハンディ無線機でも『広帯域受信機能』で航空無線などを楽しみたいならYAESU FT-60(最大5w)

アマチュア無線のみの運用より、せっかくなのでエアバンドや各種ユーティリティ無線受信も楽しみたいもの。それなら、広帯域受信機能つきのハンディ機がおすすめ。

当サイトの広帯域受信機のご紹介ページでも触れている通り、災害時の各種ユーティリティ無線、とくに防災航空系無線の傍受は災害時において、もはや常識。なお、災害時に役立つ周波数はこちらに。

YAESU FT-60 ― シンプル操作で高性能、入門者にもベテランにも選ばれる定番機

八重洲無線(YAESU)の「FT-60」は、144/430MHz帯FMデュアルバンド対応のハンディ機として、今なお根強い人気を誇るモデルです。

最大出力は5Wで、第四級アマチュア無線技士(通称・4アマ)の資格があればすぐに運用可能。初めての一台としても安心して選べる一方、操作性の良さや信頼性から、ベテラン局にも長年支持されています。

特長

-

デュアルバンド対応(144MHz/430MHz)

-

最大出力5Wで安定した通信性能

-

広帯域受信機能を搭載

※カバー範囲:108MHz~999MHz(一部周波数除く) -

最大1000chのメモリで柔軟な運用に対応

実は“玄人好み”の側面も

FT-60は初心者向けとして紹介されがちですが、実はその受信性能と堅牢性から、発売以来20年にわたり数多くのハムに愛用されています。とりわけ、航空無線や業務無線の受信にも強いとされ、広帯域受信機としての実力も見逃せません。

なお、ノーマル状態では一部の周波数(108MHz未満、253~276MHz、380~383MHz、412~416MHzなど)の受信が制限されていますが、受信改造に関する情報は既に公開されており、興味のある方は『ラジオライフ2004年10月号』に詳細な記載があります。

「価格と性能のバランス」「信頼性」「シンプルな操作性」の三拍子そろった一台として、今なお現役のFT-60。受信から送信まで楽しめる“定番機”として、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

大容量1400mAhのニッケル水素充電池を使用し、別売の単3乾電池6本用ケースFBA-35を使えば、どこでも手に入りやすい単3乾電池で運用できるので、災害時の心強い味方にも。ただ、ハンディ機としては重量級。ポケットには厳しいです。

なお、アンテナ接栓が逆SMA型のため、通常SMA型が主流の一般的なアンテナはそのままでは装着できないので、オス⇔メス変換コネクターをお勧めします。

録音派に!アイコムID-51

広帯域受信におすすめです。また、録音機能がついていることから、人気があります。

【生産終了】1.5Wだけど抜群の携帯性!YAESU VX-3(4アマから使用可能)

2023年2月19日、メーカーから生産終了の正式告知がありました。

もし、送信出力が落ちてもコンパクトサイズかつ、広帯域受信機能付きの144MHzと430MHzのハンディ機が良いならば、YAESU(バーテックス・スタンダード・ブランド)のVX-3が最適。こちらもノーマルでは例の帯域が削られた歯抜け仕様ですが、一部のショップにて受信改造品が販売されています。

送信出力がやや控えめである点を差し引いても、コンパクトな筐体と広帯域受信機能を重視するのであれば、YAESU(バーテックス・スタンダード・ブランド)のVX-3は非常に優れた選択肢です。

このVX-3も、標準仕様では一部の帯域が制限された、いわゆる「歯抜け仕様」となっていますが、専門ショップなどでは受信改造済みのモデルも販売されています。IC-R6でも同様の改造が可能であるように、筆者としては受信改造済みのVX-3を強くおすすめいたします。

IC-R6と比べたVX-3

『AFデュアル機能』はラジオ放送を聴取しながら各種無線もバックグランドで同時受信し、受信すると自動で切り替えてくれる便利機能。

とくに災害時の情報収集に役立ち、情報収集と発信の両方を担えるツールとして「最強の防災アイテム」との評価も高く、実際、FT-60と並んで初心者からベテランまで幅広い無線愛好者に支持され続けているロングセラーモデルとなっています。

先に紹介した同社のFT-60が比較的大型のハンディ機だったのに対して、本機種はリチウムイオン充電池を採用したことで小型軽量化。通常は付属バッテリーで最大1.5W、別売の単三アルカリ電池3本用ケースも用意されています。

さらに、別売のシガープラグで車から電源を取れば、144Mhzで最大3W、430MHzで最大2W運用が可能です。したがって、もし自動車でのモービル運用を考えているならシガープラグの同時購入がおすすめですよっ。

また、モールス練習機能や温度計、それに夜間に車内や足元を照らすのに十分な明るいLEDライト機能、さらにアラーム機能などもあり、災害時にとても役に立ちます。

もちろん、VX-3にも注意すべき点はあります。たとえば広帯域受信機能については、筆者が受信専用機として推奨するアイコム製IC-R6に比べ、スキャン速度の面で明確に劣ります。IC-R6はおよそ100チャンネルのメモリーを1秒で一巡する高速スキャンが可能ですが、VX-3では約10チャンネル/秒と、比較にならないほど遅いのが実情です。

また、受信性能についても、短波帯(とくに20MHz前後)においてはやや感度が弱い傾向があります。

とはいえ、送信可能なアマチュアバンドである144MHz帯および430MHz帯、さらに航空無線、業務無線、消防無線(署活系)などにおいては、IC-R6とほぼ遜色のない受信性能を持っており、日常的な使用には十分な性能を備えています。

■ ハンディ機の放熱対策について

モービル機のように内部ファンによる空冷構造を持たないハンディ機では、本体の温度が上昇すると自動的に送信出力を抑える制御が働きます。長時間の連続送信や高温環境下での使用には要注意です。

■ リチウムイオン充電池の取扱いにご注意

リチウムイオン充電池を採用している無線機では、過度な放電によってバッテリーの再充電が困難になる場合も。バッテリーが完全に消耗するまで使用するのではなく、できるだけ途中で充電を行う運用を心がけてください。

もしも充電がうまく行えない場合には、一度本体からバッテリーを取り外し、端子部をティッシュペーパー等で軽く拭き取ったうえで、改めて充電器にセットして再試行すると良いでしょう。

■ アンテナ交換で感度アップ

感度の改善にはアンテナの交換が効果的です。VX-3に標準付属の純正アンテナは、他のハンディ機のものと同様、性能は標準的なものにとどまります。感度を大幅に向上させたい場合は、社外品のモービルホイップアンテナや、全方向折曲機構付きのダイヤモンド SRH789 95MHz-1100MHz帯ワイドバンドハンディーロッドアンテナへの交換を強くおすすめします。高感度かつ取り回しの良い優れたアンテナです。

また、YAESUのVX-3は、ラジオ放送専用の受信機能を独立して搭載しているため、ラジオを聴きながらでも航空無線や各種ユーティリティ無線、アマチュアバンドのスキャンやサーチが可能です。ラジオ放送を楽しんでいる最中に無線の受信があれば、自動的にそちらに切り替わる設計になっており、非常に便利です。

たとえば、NHKのニュースを聞きながら自治体からの避難指示といった災害情報を得ることができ、速やかに安全な地域へ移動する判断材料になります。

また、もし孤立してしまった際には、VX-3を使って144/430MHz帯で非常通信による救助要請を行うこともできます。

このように、VX-3は日常の情報収集から非常時の通信まで幅広く対応できる、災害時にも心強いアマチュア無線機です。

おすすめ3、YAESU VX-8D(3アマから使用可能)※生産終了品

VX-3の上位機種にはVX-8Dがありましたが、すでに製造終了となりました。VX-3より高出力でモービル機に比べても引けを取らない高機能ハンディ機でした。

- 50/144/430MHz全域が本体のバッテリー単体で5W送信可能(50MHz帯のAMのみ最大1W )

- 広帯域受信機能付属で地域の事件事故防災情報の収集が可能(消防署活系、官庁ヘリ、防災無線、バス無線などにより)

- AM/FMラジオを聞きながら2バンド同時のデュアルウオッチ

3アマ資格が必要ですが、これさえあればモービル機にも匹敵する機種です。生産終了となりましたが、後継機の登場に期待したいところです。

山に登れば1w運用でも40キロ、50キロ先まで届く

さて、アマチュア無線を始められる皆さんの一番の関心事は「自分の買った(買う)無線機はどのくらいの距離まで電波が飛んで交信できるのか」だと思います。

こればかりは周波数の帯域、無線機の出力、アンテナの性能、ロケ、高さによって異なるので、安易な答えは出せませんが、一般的な市街地でハンディ機ですと、5キロから10キロ未満が良いところでしょう。

もしハンディ機の出力が不安なら、積極的にレピーターを使用してみよう!

そこで交信距離を延ばしたいときに使用してみたいアマチュア無線の設備が『レピーター』です。レピーターとは、山や建物などの障害物で直接交信できない局との交信を可能にする自動無線中継局ですので、もしハンディ機の出力の弱さに不安があるなら、遠距離交信ができる中継局『レピーター』を使用してみましょう。

レピーターの使い方のページでも説明していますが、半径数十キロ以内に430MHzのレピーターがあったなら、ちょっとばかり離れていても諦めず、まずは試しにカーチャンク。信号音が返ってきたならば、そのレピーターにアクセス可能です。

430MHzで1Wという低出力のハンディ機でも、レピーターにアクセスすれば、決して「使えない」ことはありません。

ただし、レピーターを使いたい場合は430MHzレピーターに対応した無線機が必要。144MHzの国内レピーターはないため、144MHzのシングルバンド機ではレピーターが使えませんのでご注意を。

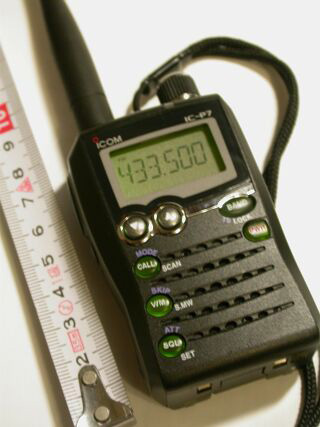

アイコムのIC-P7は、オートレピータ機能を搭載し、周波数を439.000MHz∼440.000MHzに合わせるだけでレピータ運用モードに。430レピーター対応機を選んでね!

アマチュア無線のハンディ機まとめ

このようにハンディ機は気軽に楽しめる無線機ですが、車載タイプのモービル機と比べると、送信出力は大幅に劣ります。ただし、レピーターが利用できる環境であれば、ハンディ機でも十分実用的に使うことが可能です。

ちなみに、無線機専門店「CQオーム」さんの情報によると、一般的にモービル機よりもハンディ機の方が受信感度が高い傾向があるとのことです。