自衛隊において唯一、「レンジャー課程教育」や集合訓練を実施し、それを修了した隊員にレンジャー資格を付与しているのが、陸上自衛隊である。

陸自における「レンジャー」とは、こうした専門訓練を受け、修了証明を得た者に与えられる付加特技(MOS)を意味し、レンジャー有資格者を指す呼称として定着している。

このレンジャー訓練では、主に野外における生存技術を中心に、ロープ技術、徒手格闘、地図判読、潜伏からの襲撃、爆破、水路を使った潜入といった特殊作戦の遂行能力を身につけることが目的とされる。

訓練の中でも重視されるのは、過酷な任務に耐え抜くための体力、チームで動くための協調性、そして何よりも困難に屈しない強靭な精神力である。

レンジャー課程は、部隊単位で実施される集合教育のほか、富士学校(静岡県御殿場市)で行われる「幹部レンジャー課程」、雪山での任務を想定した「アルペンレンジャー課程」、厳冬下の行動を学ぶ「冬季レンジャー課程」など、任務や地域特性に応じて多様なコースが用意されている。

これらの中でも、特に過酷とされるのが、第1空挺団の空挺教育隊が実施する「空挺レンジャー課程(幹部・陸曹)」である。

陸自レンジャー教育の最高峰とも称され、極限の任務遂行能力を養う場として知られている。

駐屯地ごとに行われる集合教育、いわゆる部隊レンジャー訓練が生半可かといえば、決してそんなことはない。

部隊レンジャーであれ課程教育レンジャーであれ、そもそもレンジャー教育を受ける前には「素養試験(予備試験)」と呼ばれる厳しい体力検査があり、そこで多くの隊員が脱落する。

訓練の途中で「自分には無理だ」と判断し、原隊へ復帰する者も少なくない。

こうした厳しい訓練を最後までやり遂げた者だけが、ダイヤモンドをモチーフにした「レンジャー徽章」を授与され、正々堂々と「レンジャー」と名乗ることが許される。

さらに、このレンジャー徽章を胸に付ける隊員は、陸海空すべての自衛隊員はもちろん、同盟軍のアメリカ兵からも「一目置かれる存在」として高い評価を受けている。

追記情報

2024年の陸上自衛隊公式アカウントにおいて女性隊員のレンジャー訓練参加に関するポストがあり、それについて追記済み。

陸上自衛隊における“レンジャー”の制度

-

「レンジャー」は部隊名ではなく、特別な試験に合格した隊員個人の付加資格(MOS)であり、訓練は陸自で最も過酷とされるもの。

🌄 部隊単位での養成訓練(集合教育)

| 駐屯地・師団等 | 主な訓練内容 |

|---|---|

| 第13旅団(広島) | 山地・水路・市街地など多様な環境での行動訓練。終了時はレンジャー徽章を授与。 |

| 第11普通科連隊(第7師団) | ロープ懸垂訓練や空路潜入教育など、実戦さながらの技術を習得 。 |

| 第6師団(東北方面隊) | 約3か月の集合教育で、遊撃行動・水路潜入・空路潜入訓練が実施されている 。 |

| 別府駐屯地(一部師団) | 師団単位での集合レンジャー教育が年度ごとに実施され、10マイル走や各想定訓練が行われている 。 |

🏫 富士学校・幹部養成等の課程教育

-

陸自唯一の専門課程として、幹部レンジャー課程(富士学校)が存在。過去にも第37期などが公式報告されている。

✅ 総まとめ

-

全国の駐屯地や師団では、多様な地形・任務環境を再現した集合教育(部隊レンジャー)が定期的に実施されており、最後までやり遂げると「レンジャー徽章」が授与される。

-

一方で、富士学校などで行われる課程教育(幹部・冬期・アルペンなど)も並行して存在し、部隊訓練よりさらに専門性・難易度が高いコースがある。

陸上自衛隊には、「レンジャー部隊」と呼ばれる大規模な常設部隊は存在しない

確かに、水陸機動団や特殊作戦群といった特殊部隊の中には、「レンジャー小隊」と称される小規模な編制が存在する。

しかし、陸自において「レンジャー」といえば、それは部隊名ではなく、過酷なレンジャー訓練を修了し、資格を得た隊員個人を指す呼称である。

このため、「レンジャー部隊」という大規模な編制は、陸自には基本的に存在しない。

ただし、レンジャー訓練を完遂した者には、ダイヤモンドを模した「レンジャー徽章(バッジ)」が授与され、以後「レンジャー資格者」として認定される。

つまり、「レンジャー」とは部隊名ではなく、「資格」を意味する用語であり、これは海上自衛隊・航空自衛隊を含む全自衛隊に共通した認識である。

すなわち、三自衛隊を通じて「レンジャー部隊」とされる大規模な組織編制は存在しない。

とはいえ、実情としては例外に近い部隊も存在する。

たとえば、第1空挺団では、後方支援要員を除くほぼすべての隊員がレンジャー資格を有しており、編制上は通常部隊であるものの、事実上は「レンジャー部隊」と言われても過言ではない実力を備えている。

このように、「レンジャー部隊」は制度上は存在しないものの、「実質的なレンジャー部隊」と呼ばれる集団は、確かに存在しているのである。

また、前述の特戦群ではレンジャーに加えて空挺資格が必要となっている。

受験者はレンジャーと空挺資格を有していないとダメなのですが、両方の資格を持っている、自信満々の陸曹でも選考検査からどんどん落ちます。

出典 特殊作戦群初代群長・荒谷卓氏インタビュー https://musubinosato.jp/wp-content/uploads/2019/09/SAT.pdf

そして前述のように、2002年に西部方面普通科連隊として発足し、2018年に日本初の水陸両用部隊として再編制された水陸機動団の第1水陸機動連隊ではレンジャー小隊が常設だ。

「日本版海兵隊」水陸機動団 常設のレンジャー小隊を擁する精鋭部隊

陸上自衛隊の中で「日本版海兵隊」との異名を持つ水陸機動団。その中核を担う隊員たちは、日頃から極限の訓練を重ねた精鋭揃いだ。

中でも注目されるのが、同部隊に編成されている「レンジャー小隊」である。これは、陸自の中でも極めて稀な、常設のレンジャー部隊という位置付けとなっている。

ただし、レンジャー小隊に所属する隊員だけが特別というわけではない。水陸機動団全体に、レンジャー資格を持つ隊員や、それに匹敵する能力を備えた猛者たちが多数在籍している。

レンジャー養成教育は、陸自の普通科隊員が中心となって受けるが、その門戸は広く、海上自衛隊の特別警備隊(SBU)や、航空自衛隊の航空救難団に所属する救難員(メディック)など、各自衛隊の特殊任務部隊の隊員も対象となることがある。

この課程を修了すれば、たとえ海自や空自の所属であっても、陸自が授与する「レンジャーき章(徽章)」を身に着けることが認められている。

レンジャー任務の本質は、戦場の最前線どころか、さらにその先にある敵中深くへの潜入にある。

メイン部隊とは別行動をとり、重要拠点の制圧や偵察、破壊活動など、極めて高リスクな任務を遂行するのが彼らの役割だ。

補給の途絶すら想定された環境下でも、「絶対に諦めない」鋼の意志と、死と隣り合わせの状況においても冷静に行動できる特異な死生観が求められる。

だが、レンジャーたちの活躍の場は戦場だけではない。大規模自然災害が発生した際にも、彼らの能力は発揮される。

各師団では、レンジャー資格を有する隊員を中心に臨時の偵察小隊を編成し、いち早く被災地へと向かい、現地の情報収集や孤立地域の把握を行う。

困難な状況下において先陣を切るのがレンジャーの宿命とも言える。

戦闘任務でも、災害対応でも、「最も過酷な環境で最も信頼できる存在」─それがレンジャー資格を持つ隊員たちの真価である。

レンジャー訓練の門は狭き門 まずは「素養試験」突破から

陸上自衛隊の中でも、最も過酷とされる「レンジャー課程」。だが、その訓練を希望すれば誰でも受けられるというわけではない。

第一関門として立ちはだかるのが「素養試験」だ。これは、レンジャーとしての適性を見極める選抜試験であり、極めて高い身体能力と精神力が求められる。

素養試験は、大きく分けて体力検定、身体能力検査、水泳検査の三種に分類され、合計15項目にも及ぶ。

内容は、かがみ跳躍、懸垂、腹筋といった基礎筋力の確認に加え、フル装備・小銃携行で2,000mを9分30秒以内で走る耐久走、30mの手榴弾投擲といった、実戦を想定した項目も含まれている。

この試験に合格しなければ、そもそもレンジャー課程に進むことはできない。

実際、北部方面隊(北海道)で実施された2008年の素養試験では、志願者48名のうち合格者は32名。およそ3割以上がふるい落とされるという厳しさである。

レンジャーとは、「志願すればなれる」ものではない。「通過できた者のみが進める」精鋭の領域なのである。

女性自衛官とレンジャー訓練の今後

近年、防衛省では「母性保護」の観点から女性隊員の任務制限を段階的に見直す動きが進んでいる。

すでに海上自衛隊の特別警備隊(SBU)に女性隊員が登用され、航空自衛隊では女性戦闘機パイロットが実任務に就いている。

これまでにおいて、陸上自衛隊のレンジャー課程教育訓練に女性隊員が参加することは認められておらず、防衛省の資料「平成25年版 まんがで読む防衛白書」においても、平成25年度時点で「レンジャーに女性隊員はいない」と明記されていた。

したがって、当サイトもそれに倣い、同様に記載していた。

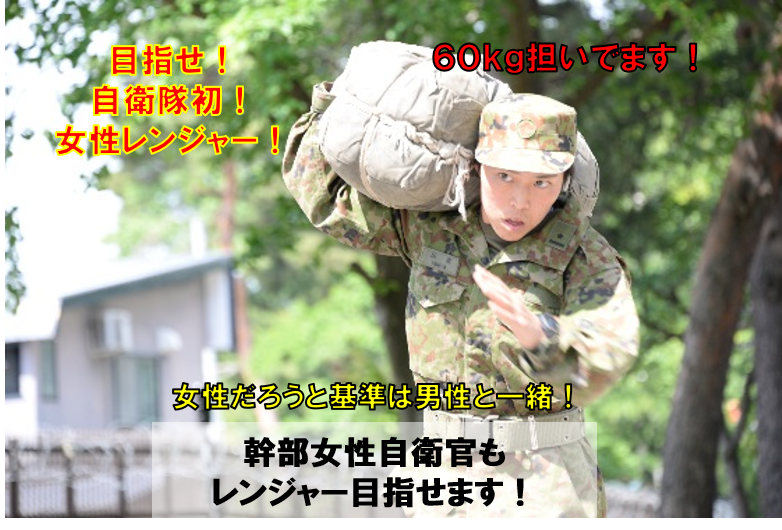

しかし、2024年、陸上自衛隊第9師団のX公式アカウント(@Jgsdf_nea_9d)にて、「女性隊員もレンジャーを目指せる」との内容がポストされているため、追記補正を行った。

画像の引用元 陸上自衛隊 第9師団 (@Jgsdf_nea_9d)

【今日も1日・・・】

お疲れ様でした!#第5普通科連隊 は、レンジャー志願隊員のハードな資格検査を行いました!

8月から行われるレンジャー教育に参加するには高いハードルの資格試験をクリアした隊員のみが参加できます!#陸上自衛隊 #第9師団 #自衛隊 #レンジャー #女性自衛官 pic.twitter.com/ZK04V3dgBo— 陸上自衛隊 第9師団 (@Jgsdf_nea_9d) July 11, 2024

レンジャー課程はすでに女性隊員に門戸が開かれている。

レンジャー訓練、最終局面へ

レンジャー教育の後半は、戦闘シミュレーションを中心とした過酷な演習に突入する。

舞台は山岳地帯。実際の戦場を想定し、爆薬を用いた戦闘訓練や、水路潜入に伴うボート操縦技術の習得など、多岐にわたる戦術を徹底的に鍛え上げていく。

出典 : 陸上自衛隊北部方面隊公式サイト「平成29年度レンジャー養成教育」https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/2d/kunnrenn/rireki/29ranger/29ranger.html

訓練のクライマックスは、敵の指揮所を急襲し、指揮官を無力化するという想定任務だ。

目標車両の襲撃、伏撃からの制圧、そして敵の武装解除・拘束までを含むこのシナリオは、まさにレンジャーの本懐といえる。

「隠密・接近・制圧」——そのすべてを体現する任務に挑む隊員たちの動きには、一瞬の迷いも許されない。

極限の中の“食” 生存自活訓練とは

レンジャー課程は、戦闘技術だけでなく“生き延びる力”も問われる。

演習場に入れば、飲食も睡眠もままならない生活が続く。支給される戦闘糧食(レーション)も、訓練の進行とともに次第に削減される。

そこで実施されるのが「生存自活訓練」である。

・山中で自生する山菜を採取し、茹でて食す

・自ら鶏を絞め、捌いて調理する

・助教が確保した、あるいは訓練用に放たれたヘビを調理して食す

さらには、カエルを食材とする訓練も行われる。初めは躊躇する者も、やがて無言で皮を剥ぎ、焼いて口にする。すべては「戦場で生き残るため」に他ならない。

誇りの帰還 栄光のき章を胸に

最終任務を終えた隊員たちは、疲労困憊の身体を引きずりながらも、堂々と駐屯地のゲートをくぐる。

その姿を迎えるのは、同期の仲間たち、上官、幹部、そして家族や恋人たちだ。

拍手と歓声に包まれる中で交わされる「おかえり」の言葉。その瞬間、隊員たちの目には、任務をやり遂げた誇りと充実が宿っている。

やがて、駐屯地中央に整列する隊員の前に、連隊長が進み出る。そして一人ひとりに「レンジャーき章」が授与される。

このき章の中心には、ダイヤモンドが象られている。どんな困難にも屈しない“絶対不屈の意思”を表す象徴であり、それを取り囲む月桂樹の葉は「勝利の証」だ。

このバッジは、過酷な訓練をすべて完遂し、任務遂行能力を認められた者だけに与えられる勲章である。レンジャーを名乗る資格とは、すなわち、自衛隊員としての誇りと責任を背負うことを意味する。

その後、隊員たちにはつかの間の休暇が与えられる。だが彼らの胸には、ひとつの確かな勲章と、揺るぎない自信が刻まれている—。

「兵士」—知られざる自衛官の素顔を描いた記録

自衛隊を巡る報道といえば、かつては災害派遣や防衛費論争といった文脈ばかりであった。

だが1996年、ジャーナリスト杉山隆男氏の手によるノンフィクション『兵士シリーズ』(文藝春秋刊)は、そうした“報道の空白地帯”に鋭く光を当てた。

本作は、著者が長期間にわたり実際の訓練や部隊生活に密着し、現場の空気そのままを伝えた記録である。派手な政治論評ではない。

真正面から自衛官の肉声と姿を捉え、現場に生きる兵士たちを描き出したこの作品は、同年の新潮学芸賞を受賞。以後、自衛隊報道の新たなスタンダードともいえる位置づけを築いた。

なかでも印象的なのが、レンジャー訓練への密着取材である。灼熱の夏、凍える夜、絶え間ない飢えと疲労—そうした過酷な状況下で、ひとりの若い自衛官が、「兵士」としての矜持を育んでいく過程が、丹念に、かつ克明に綴られている。

レンジャー資格 その栄光と現実

命を削るような訓練を経て手にする「レンジャーき章」。その重みは、文字どおり“誇りの証”である。

しかし—

制度上、レンジャー資格は、昇任や待遇に直結するものではない。

例えば、任期制の陸士がレンジャー資格を取得しても、それが自動的に陸曹昇任に繋がるとは限らない。

組織上の評価や査定で多少の加点がされることはあっても、それはあくまで「結果としての影響」に過ぎない。

また、特殊作戦群(SFGp)や、西部方面普通科連隊のように常設のレンジャー班が設けられている部隊では、「特殊作戦隊員手当」などの特別手当が存在するが、一般のレンジャー資格者には、いわゆる「レンジャー手当」は存在しない。

ボーナスの査定が若干有利になる程度で、実質的な収入に大きな変化はない。

陸自におけるレンジャー訓練のまとめ

日本の安全保障の最前線で活躍するレンジャー。

その門は狭く、過酷であるがゆえに、そこをくぐり抜けた者だけが手にする「レンジャーき章」は、何よりも重みのある証しなのだ。

✅レンジャー訓練は、潜行・伏撃・襲撃といった特殊作戦を遂行するための要員を育成する

✅部隊レンジャー・幹部レンジャー・空挺レンジャーなど複数の種類がある

✅第1空挺団の「空挺レンジャー」は名実ともに最恐

✅陸自に「常設のレンジャー部隊」はないが、災害時には資格者を招集し、偵察小隊を編成する

✅希望しても素養試験に通らなければレンジャー訓練は受けられない

✅レンジャー訓練ではヘビを食べる(ガチ)

✅女性自衛官もレンジャー教育を受けられる。

✅海自の特殊部隊・空自の航空救難団も、陸自のレンジャー訓練を受けて資格を持っている

✅特殊作戦群(SFGp)に入るにはレンジャー資格が必須

✅レンジャー資格者手当は存在しない。※2024年から訓練参加隊員に手当支給

参考文献

『学校で教えない自衛隊』並木書房 荒木肇 様

北海道自衛隊機関紙ひがし北海道だより 様

『大変貌するニッポン自衛隊』2012年 04月号 (徳間書店/週刊アサヒ芸能増刊) 様

チャンネルNippon 様

http://www.jpsn.org/essay/chat/3006/

自衛隊公式サイト 栄光のダイヤモンドを掴む~レンジャー帰還式~ 様

http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/katudou/butaikunren/ranger/04.html

![日本の特殊部隊 2017年 03 月号 [雑誌]: ストライクアンドタクティカルマガジン 別冊](https://m.media-amazon.com/images/I/51IzUTm2mEL._SL500_.jpg)