Contents

- 災害発生時に活発になる災害対策系無線の現況

- 災害対策系無線の周波数(2023年版)

- 洋上管制用緊急周波数 ※SSBモード

- アマチュア無線の3.5MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

- 非常通信の連絡設定に使用する周波数 4630KHz ※SSBモード

- アマチュア無線の7MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

- アマチュア無線の14MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

- アマチュア無線の18MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

- アマチュア無線の21MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

- 漁業無線の非常通信周波数

- アマチュア無線の28MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

- 陸上自衛隊ローVHF

- アマチュア無線の50MHz帯の非常通信周波数

- 60MHz帯防災同報無線

- 国際緊急周波数

- 航空機相互間通信用周波数(ローカル)

- 警察・消防・海保・自衛隊機が救難活動に使う救難周波数

- 航空自衛隊救難専用波

- 防災ヘリ・警察ヘリのカンパニーラジオ

- 消防ヘリのカンパニーラジオ

- マスコミが運航委託するヘリ会社のカンパニー無線

- 近隣の飛行場やグライダー滑空場の飛行援助用航空局の周波数

- 海上保安庁カンパニーラジオ

- ドクターヘリ無線(医療無線)

- アマチュア無線の145.000MHz(呼出周波数兼非常通信用周波数)

- 土地改良区(愛称・水土里ネット)

- 電力会社

- バス会社

- 国際VHFのメインチャンネル

- JR

- デジタル簡易無線(登録局)

- 防災相互連絡波

- 報道連絡波

- アマチュア無線の433.000MHz(呼出周波数兼非常通信用周波数)

- 市町村役場防災移動系

- 警備業者

- 消防署活系無線

- アマチュア無線の1200MHz(呼出周波数兼非常通信用周波数) ※SSB/CW

- 災害時に聴取したい周波数のまとめ

ひとたび大規模災害が発生すると、各自治体の防災機関、警察や自衛隊などが救難活動に従事しますが、これらの公的機関がとくにヘリコプターを用いて救助活動を行う際には航空無線のカンパニーラジオや、相互通信周波数が活発になります。

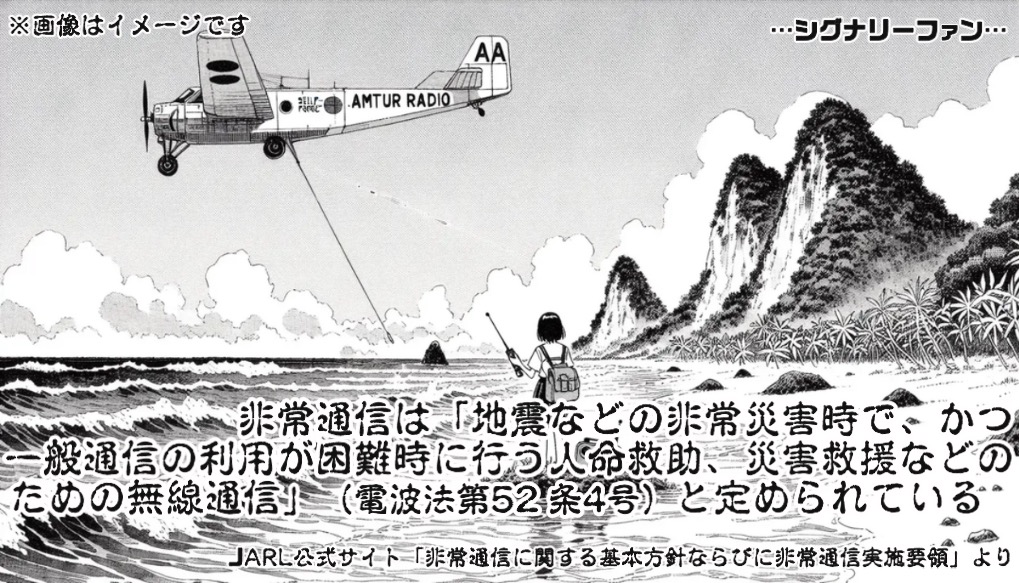

一方、アマチュア無線家にとっては災害時に適切な緊急用の連絡手段がない場合、必要に応じて各アマチュアバンドに設定された非常通信用周波数や呼び出し周波数を適切に使用して非常通信を行ないます。

また、非常通信の連絡設定に使用する4630kHzについては、災害の発生を知った無線局はなるべくその傍受に努めなければなりません。

これら、万が一の災害時に活発になる可能性のある周波数をまとめ、簡単な概要をご説明いたします。

なお、当サイトでもアマチュア無線で行われる非常通信について、以下の記事で解説しています。

アマチュアバンドにおける非常用周波数については、JARLが平成27年1月5日から施行しているアマチュアバンドプランを参考としています。

災害発生時に活発になる災害対策系無線の現況

それまで長らく身近な災害対策系無線であったアナログ消防無線(指令波)や、アナログ行政無線などの官波は相次いでデジタル波に移行し、市販のデジタル受信機では受信不可能となりましたが、一方ではアナログ署活系無線はむしろ運用が緩和され、全国で増加しているほか、防災機関の航空無線系は現在もアナログです。交通事故、土砂災害、水害などによる通行止めなどは大手バス、JRといった各交通機関の業務無線からも情報収集できるほか、防災・消防ヘリ、警察ヘリの各カンパニーラジオ、自衛隊や海保などが使う災害援助用周波数や国際VHFなども広域災害時には活発化します。

さらに近隣市町村の水道企業団、土地改良区、電力なども災害対策に従事する機関ですので、これらの周波数の検証のため、忘れずに各周波数をメモリーしておきたいところです。

広帯域受信機の概要については以下のページにて解説を行っています。

≫ SSBモードを受信できる受信機材『SSB対応BCLラジオ』は?

≫ 航空無線を受信するためにはまず広帯域受信機を購入しよう!

≫ 広帯域受信機ではスキャンとサーチを使い分けて効率的に受信しよう!

≫ 受信機を買ったら高性能アンテナも絶対に買ったほうが良い理由とは?

災害対策系無線の周波数(2023年版)

それでは低い順から説明していきます。

洋上管制用緊急周波数 ※SSBモード

民間機及び船舶の遭難通信、非常通信、安全通信に使用される緊急周波数です。SSB(単側波帯変調)モードのうち、USB(上側波帯)モード で2,182kHzが使用されます。SSBは当サイトで推奨しているIC-R6(受信改造済み)では非対応ですが、1万円程度で買える『SSB対応BCLラジオ』なら、オールモード受信機やHF無線機がなくても、手軽に聴くことができます。以下の記事で解説しています。

以下の各バンドの非常通信用周波数において、上述のSSBモード対応受信機材が必要な周波数は※SSBモードと明記します。

アマチュア無線の3.5MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

3,535kHz(SSB/CW)が非常通信周波数です。

非常通信の連絡設定に使用する周波数 4630KHz ※SSBモード

CW(A1A)、すなわちモールスのみですが、4,630kHzは国内での災害発生時における非常通信でアマチュア局がそれ以外の業務局や、警察、消防、自衛隊、海上保安庁などと直接交信できるように制定されている政府公認の『非常通信の連絡設定に使用する周波数』です。無線局運用規則第4章により『非常事態が発生したことを知つた無線電信局は、なるべく毎時の0分過ぎ及び30分過ぎから各10分間A1A電波4,630kHzにより聴守しなければならない』となっています。今回挙げた周波数の中では最も非常時に運用される確率が高いでしょう。なお、アマチュア無線技師による電信運用には3級以上の資格が必要です。

アマチュア無線の7MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

7,050kHz(SSB/CW)が非常通信周波数です。7MHz帯は日中でも驚くほど賑やかなバンドで、モービルホイップのような簡素なアンテナでも、季節やコンディション次第では国内はもとより、韓国、ロシア、さらにアメリカの局まで聞こえてきます。

上記の動画は2011年3月11日の東日本大震災発生時の7MHz帯非常通信周波数における交信の様子ですが、妨害行為を行う不明局もあったようです。なお、上記動画上では周波数が「7.030kHz」になっていますが、これは2011年当時の非常通信用周波数です。

また、80年代にはある刑事事件の犯人と目される人物たちが同バンドで交信していたことが話題になったこともあります。以下の記事内にて言及しています。

アマチュア無線の14MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

14,300kHz(SSB/CW)が非常通信周波数です。交信には2アマ以上の資格が必要で、海外とのDXでも多用されます。80年代のテレビアニメに登場する小学生ハムたちはなんとこの14MHzで全国各地のハムと交信する様子が描かれているほか、非常通信の紹介もされており、大変興味深いアニメです。

アマチュア無線の18MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

18,160kHz(SSB/CW)が非常通信周波数です。交信には2アマ以上の資格で、海外とのDXでも多用されます。

アマチュア無線の21MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

21,360kHz(SSB/CW)が非常通信周波数です。

漁業無線の非常通信周波数

27,524kHz(AM/USB)が非常通信周波数です。普段は呼び出し、気象情報の提供に使用されます。北朝鮮のミサイル等が発射されると「安全情報」が出されます。

アマチュア無線の28MHz帯の非常通信周波数 ※SSBモード

28.20MHz(SSB/CW)が非常通信周波数です。

陸上自衛隊ローVHF

陸上自衛隊のヘリは地上隊員との交信をナローFMモードまたはデジタルモードで40MHz帯のローVHF帯で行います。デジタル秘話が顕著で実際の災害時に傍受できるかどうかは不明です。ただ、防災訓練に陸自が参加する場合、アナログモードが使用される場合もあります。自衛隊無線の概要は以下記事で解説しています。

アマチュア無線の50MHz帯の非常通信周波数

50.10MHz(SSB/CW)、50.30MHz、51.50MHzが非常通信用周波数です。51MHzが呼出兼非常通信用周波数です。50MHzはHFではなく、VHF帯の中の「ローVHF」ですが、VHFとしては電波伝搬特性が特異で通常は見通し距離で数十キロですが、春から夏にかけては突発的に発生するEスポ(スポラディックE層)によって、北海道から沖縄まで遠距離交信が可能です。

60MHz帯防災同報無線

それまで、近隣の防災対策として欠かさず広帯域受信機にメモリーしたい基本的な周波数といえば、都道府県および、市町村役場が放送する地域住民向けの放送である防災同報無線でした。

こちらも周波数再編により、音声による双方向通信、複数チャネル同時使用、テレメータや静止画等データ伝送が可能な200MHzデジタル方式へ移行しており、アナログ広帯域受信機では傍受できない市町村も増えていますが、お住まいの地域の防災同報無線がアナログならば、傍受可能です。

地域住民への実際の避難指示や避難勧告はこの防災無線による放送で行われます。自分の地域だけではなく、隣接する市町村もメモリーしておきたいところです。

国際緊急周波数

遭難通信、非常通信、安全通信用として121.50MHzを使用します。民間機では通常の管制波での交信に応答がない場合、タワーが呼びかける場合があります。軍用機や自衛隊機は主にUHFの243.0MHzを使用します。こちらはガードチャンネルとも呼ばれ、韓国海軍によるレーダー照射事件で海自P-1機が韓国海軍への呼びかけに使ったことで話題になりましたが、国の防衛の最前線でも使用されていますから、受信機にメモリーしておくと、稀に領空および領海警備を担う自衛隊の任務を理解する一助となります。

航空機相互間通信用周波数(ローカル)

各行政機関のヘリ、それにマスコミのヘリが集まれば災害現場の上空は過密状態に。したがってこれらの航空機は安全な飛行のため、お互いの飛行高度や位置といった情報を航空機相互間通信用周波数122.60MHzで交信します。判別しやすいように周辺地域名をつけた『(地域名)ローカル』という呼称になります。

実際の交信ではありませんが、以下のような交信を行います。

『南富良野ローカル。こちら道警ヘリ・ゼロスリーホテルパパですぅ。これより高度1000で南西より空知川の堤防決壊現場進入し救助開始しまーす。各機注意方(かた)願います』

『こちら、HHTV北海道ほしテレビです。了解しました。本機は高度1500で空知川下流上空にて取材中です。こちらの機体カラーは白です。道警さん視認してまーす♪』

・・

『南富良野ローカルー、南富良野ローカルー、こちら、ひぐまテレビですー。高度1500で現場はいります~』

『こちら、ゼロスリーホテルパパですぅ。ひぐまさん、1500はHHTVさんに取られてま~す♪』

『了解しました……』

このように突如として122.600MHzで『(近隣の地域名)ローカル』と航空機がお互いに呼びかければ、付近で災害や事故が発生し、報道や警察など各機関のヘリが集まっている可能性が非常に高いので、チャンネルはそのままで、時に注意深い傍受が必要となります。

警察・消防・海保・自衛隊機が救難活動に使う救難周波数

一方、災害現場にて各行政機関の航空機が救難活動時に相互交信する際には123.100MHzを使用するほか、災害現場の近隣の場外飛行場が行政機関のヘリの臨時のヘリポートになる可能性もある場合は上述のフライトサービスの周波数、または離着陸を統制するための周波数として、災害援助用の相互通信波である123.450MHzを使用します。

航空自衛隊救難専用波

123.300MHzを使用します。航空自衛隊の航空救難隊は都道府県知事からの災害派遣要請を受け、主に警察や消防防災ヘリで対応できない高度救難に従事します。深夜帯における離島などからの急患搬送も任務です。

防災ヘリ・警察ヘリのカンパニーラジオ

カンパニーラジオも実際にヘリが運用されなければ受信できませんが、ヘリが飛ぶような災害では最も情報入手が容易いといえます。多くの防災ヘリや警察ヘリは135.950MHzを共用しています。

『どこの堤防が決壊している』

『どこの山の斜面が崩れている』

上空からの情報は迅速で正確です。ただし警察航空隊の場合、警察業務の交信は第三者に傍受されたくない思惑から、傍受不能のデジタル警察無線を使い、あくまでカンパニーラジオでは現在地、残燃料、到着時刻等の飛行自体に関する報告が主となるでしょう。

また、防災ヘリの運航のみは民間航空会社が委託運行しているケースもあるので、ヘリ会社のカンパニーもメモリーしたいところです。

警察ヘリは2023年に長野県で発生した猟銃立てこもり事件対応における特殊部隊SAT、SITの展開作戦でお馴染みの通り、緊急時は深夜でも飛びますが、防災ヘリは昼間限りの運行です。

消防ヘリのカンパニーラジオ

消防ヘリのカンパニーラジオ周波数は防災ヘリとは別に割り当てられています。複数の周波数を使用する地域もありますので、確実なヒットを狙うならすべて入力が必要です。消防ヘリ自体は予算潤沢な消防局でなければ運用できませんので、北海道なら札幌市消防局では配備していても、とかち広域消防局では配備していません。

また佐賀県と沖縄県は県所有の消防および防災ヘリを配備していませんが、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局のエキュレイユが防災ヘリとして直轄配備されています。

また東京都は防災ヘリを配備せず、その業務を東京消防庁航空隊が担っています。各都道府県の使用周波数は以下の記事です。

マスコミが運航委託するヘリ会社のカンパニー無線

災害現場に集まるのは公的機関のヘリだけではありません。マスコミ各社に運行委託された航空会社のヘリもやってきます。これらヘリ運行会社のカンパニーラジオも傍受しておきましょう。

近隣の飛行場やグライダー滑空場の飛行援助用航空局の周波数

事件事故、災害発生現場の近隣に場外飛行場や滑空場と呼ばれる小さな飛行場があれば、同空域には各行政機関のヘリ、マスコミヘリ、ドクターヘリなどが大挙して押し寄せてくるため、飛行場の飛行援助用航空局、いわゆるフライトサービスに飛来の通告をします。

フライトサービスの周波数は普段から航空機が飛行場周辺を通過していくだけでも常に安全のために各機が通告をするので、欠かせない情報源です。自分のまわりのフライトサービスの周波数を調べて、普段から注意深く傍受し、近隣の航空機トラフィックを把握しておくと良いでしょう。

海上保安庁カンパニーラジオ

地震による津波など、海難発生時に海上保安庁のヘリがサーチ&レスキュー・ミッションで出動していた場合、海保のカンパニーラジオ130.300MHzと134.500MHzが活発になります。

ドクターヘリ無線(医療無線)

これまで、ドクターヘリが飛来する事案ではドクターヘリ専用波のほか、都道府県共通波、地元アナログ消防周波数の三つを駆使して連携を密にしていました。しかし、消防無線のデジタル化によって、ドクターヘリもデジタル消防無線機を搭載しはじめ、消防隊との交信の傍受は不可能となりました。その後、医療機関からドクターヘリに指令を出すアナログの『医療無線』はしばらく受信ができましたが、2023年現在、受信の機会は減っています。

復信式の場合は基地局が147.660MHz、移動局(ヘリ)が143.660MHzです。単信の場合はいずれか一波です。なお、航空無線のAMではなくFMモードとなるため、電波の到達距離はAMより短くなりますので留意してください。内容は要請内容、現場詳細、担当消防隊、着陸地点(ランデブーポイント)の概要です。

さらに近隣の飛行援助局(飛行場や滑空場の管制)から、周辺のトラフィック情報も仕入れたり、逆に自機の飛来を通告したりしますから、複数の無線が活発化します。これらを交互に傍受すると、オペレーションの状況がわかります。

ドクターヘリの要請がなされると、着陸予定地点(公園の駐車場や学校のグラウンドなど)には消防車が駆けつけ、土ぼこりが舞うのを防ぐため、地面に散水。万が一のヘリの事故の際に対応するためレスキュー車も待機しています。

5分もしないうちに驚くほど静かなローター音(稀にサイレンを鳴らす場合も)を響かせ、ドクターヘリがどこからともなく飛来して着陸すると、待機していた救急車から傷病者がヘリに移送され、救命措置を受けながら、すぐさま近隣の拠点病院へ搬送されます。

なお、ドクターヘリは夜間飛行の装備がないため、運行は日没前まで。夜間にヘリによる救急搬送が必要な際は、航空自衛隊の航空救難団に災害派遣が要請されます。

アマチュア無線の145.000MHz(呼出周波数兼非常通信用周波数)

145.000MHzが呼出周波数(メインチャンネル)兼非常通信用周波数です。ほかにも144.100MHz(SSB/CW)、145.300MHz、145.500MHzの使用が取り決められています。ただ、実際に大規模災害が発生した場合は非常通信に限らず、バンド全体を上から下までサーチして通信を傍受すると各移動局からの情報が入手しやすいでしょう。

土地改良区(愛称・水土里ネット)

『ちょっと田んぼの様子見てくる』でおなじみの土地改良区(愛称・水土里ネット)は主に農業用水路や機械揚水といった施設の維持および農地管理、さらには農家から賦課金の徴収までを行う公共法人であり、厳密には役所のような公的機関ではなく、職員も基本的に公務員ではありませんが、土地改良法という法律に基づき、各地域の農家で構成されているという知られざる組織です。ただし、地域によっては市町村役場職員が兼務する場合もあります。警察マニア、自衛隊マニアは多いでしょうが、土地改良区マニアは少ないので実態は謎に包まれています。

彼らの管轄はあくまで農業用水施設および農地ですが、台風、冠水、洪水が起きれば彼らの出番です。なお、公務員より給料は低いんです。

とくに台風や大雨による土砂災害、水害が発生しそうな場合は朝4時でも土日でも出動し、減災のために揚水施設を操作して農業用水の管理を行いますので、140MHz帯の無線が活発化。F3Eなのでアナログ受信機で聴取が可能です。

電力会社

普段は送電設備の保守点検で使用されています。火災が発生すれば電力会社も出動します。一般的に150MHz帯を使用しています。近年はデジタルも導入されていますが、DJ−X100で受信可能です。

バス会社

交通情報入手に欠かすことができない価値のある無線です。大手路線バスはもちろん、観光バス各社もメモリーしておけば、市内の路線から高速道路まで道路情報が丸わかりです。149~152MHz帯域を使用しています。

バス無線は総務省による完全デジタル化計画の予定はありませんが、関東地方では古くなったアナログ機材の更新のついでにデジタル化してしまった例もありますが、今後デジタル対応受信機で復調可能となる場合もあるかもしれません。一方、同じ公共交通機関のタクシー業界もデジタル化されていますが、2023年現在、一部方式は受信が可能です。以下の記事で解説済みです。

国際VHFのメインチャンネル

船舶が使用する国際VHFの156.800MHz(16ch)はアマチュア無線同様、呼び出し周波数兼非常通信用となっており、すべての船舶が航海中に聴取しています。16chで呼び出し後はサブchで交信しますが、万が一の事故発生の際には16chで遭難通信など救助の通信が行われます。海上保安庁からの海上安全放送が行われることもありますので、メモリーしておきましょう。

海上保安庁、海上自衛隊も常に傍受しています。http://www.soumu.go.jp/main_content/000230458.pdf

JR

鉄道路線が巻き込まれるような土砂災害が発生すれば、無線で連絡をします。150MHzと400MHz帯(通称・Cタイプ。3波割り当て)を使っていますが、デジタル化した地域はアナログ受信機での傍受は不可。なお、アナログの414MHzの場合でも、ノーマルのIC-R6では受信できません。これは新幹線の列車公衆電話がまさに412.025~414.475MHzに割り当てられており、利用者のプライバシーを守るための自主規制が理由です。必ず受信改造済みのIC-R6を購入してください。

デジタル簡易無線(登録局)

フリーライセンス局にはお馴染みの『デジ簡(登録局)』ですが、一部の地域では消防団が使用している場合があります。なお、秘話を推奨する団が多いようですが、アルインコからDJ -X100受信改造機が登場後はこの秘話機能は一瞬で解読されるため、情報の秘匿という意味では、ほとんど機能しません。自社のラルクイ方式売りたいのね‥。

防災相互連絡波

かつて、消防無線がアナログだったころに消防機関、警察、市町村役場の防災担当部署が相互に連絡をとれるよう、158.350MHzおよび466.775MHzで整備されたものです。導入のきっかけは対策に当たった諸機関が相互に連絡を取れず混乱した1974年の『水島臨海石油コンビナート石油流出事故』とされています。

現在は防災行政の当事者である消防機関の消防無線が150MHzアナログから270MHzデジタルに移行しています。

報道連絡波

完全デジタル化済みですが、一部のデジタル対応受信機で受信が可能です。ただし、秘話コードが使用されている場合、コードを自動解析させる機能を持つ受信機が必要です。以下の記事で解説済みです。

アマチュア無線の433.000MHz(呼出周波数兼非常通信用周波数)

433.000MHzは本来、呼出周波数ですが、非常通信でも使用することがバンドプランで決められています。ほかに430.100MHz(SSB/CW)、433.300MHz、433.500MHzが指定されています。144MHz同様に災害時に広く情報を得たいなら、バンド全体のサーチも試したいところです。

市町村役場防災移動系

防災移動系無線は60MHz~70MHz帯域の防災同報無線とは違って、市町村役場の緊急車両などの車載無線と市町村役場が交信する無線です。150MHz帯域と400MHz(466.0500MHz~ 466.3375MHz)帯域で使用されています。なお、前述のように災害が複数の地域にまたがる際は相互応援などで全国共通の防災相互連絡波466.775MHzで各市町村が連携を取り場合があります。

近年、「STD-T73」モードによるデジタル化により、秘話性に優れ、傍受、情報の漏洩等に強い「260MHz帯デジタル防災行政無線システム」に移行する地域が増えています。早急に完全移行し、一般人の傍受をやめさせたい総務省の思惑がひしひしと伝わってきます。

警備業者

水害での緊急工事による通行止めが行われれば、交通誘導で彼らも駆り出されます。一般的な簡易無線が使用されており、468MHz帯を使用する業者が多いようです。またデジ簡の使用も多いようです。

消防署活系無線

消防無線の一種である署活系無線は『署外活動系無線』の略で、2023年現在もアナログで運用されており、466MHz帯域で現場の隊員同士で交信する場合に使用されます。ただし、出力は最大1w。自宅のロケが良くないと受信は厳しく、現場付近で受信するか、自宅にアンテナを立てる必要があります。しかし、台風や水害時にわざわざ現場に出向いて傍受するような危険な行為はNG。

地域によっては『10番A』と呼ばれる音声反転式秘話が使用される場合がありますが、アルインコDJ-X100(受信改造済み)にて音声復調が可能です。

また、希に消防本部からのデジタル指令波をアナログに変換して署活系に流す場合もあります。

アマチュア無線の1200MHz(呼出周波数兼非常通信用周波数) ※SSB/CW

呼び出し用が1294.00MHz(FM)、 非常用が1294.00MHz(SSB/CW)となっています。

災害時に聴取したい周波数のまとめ

以上のように総務省の周波数再編とデジタル方式への移行が顕著な趨勢でありますが、HF帯の救難系、VHF帯の消防防災ヘリなどのカンパニー系や、航空機間相互通信周波数、それにアマチュア無線は活発に運用されており、今後も各地からの情報入手が期待できます。とはいえ、将来的には多くの業務無線がデジタルに移行されるため、検証は平時の普段から注意深く行いたいものです。

上記の周波数だけでは平時は寂しいから、パチンコ店やホームセンターなどの大きな店舗で広く使われている特定小電力無線、くみ取り屋さんなどのマニアックな無線も入れて、24時間サーチして常にパソコンなどで録音しているというマニアもいる一方、ある受信系のフォーラムでは「ハムなんか聞いてもしょうがない」と、アマチュア無線だけスッパリ捨てている受信マニアもいます。アマチュア無線の情報に価値はないと考え、呼出しチャンネルすら一切聞かないという割り切ったタイプですが、上述のようにアマチュア無線の144MHzや433MHzといった各バンドの呼び出し周波数(メインチャンネル)では、災害発生時に非常通信が行われる可能性があり、それを万が一、傍受した場合、誰かの命を救うことにもつながります。有線通信が行えない非常時の通信手段として、阪神大震災、東日本大震災でもアマチュア無線は有効性が認められています。傍受に飽きたらアマチュア無線の資格取得も一考かもしれません。

ただ、大規模災害発生直後にアマチュア無線を運用する場合は、助けを求める非常通信が聞こえるまで各局は不要な呼び出しを控え、静かに各アマチュアバンド内の各非常通信用周波数の傍受に努めることが求められます。

電波法では聴取した内容を第三者に漏らすことは禁じられています。

広帯域受信機は自分自身のみで聴取し、無線で『傍受した内容』を他人へ伝えないでください。また無線で傍受した内容を使って何らかのアクションを起こすこと(窃用と言います)も電波法で禁じられています。命を守るための行動である避難等を行うことが窃用になるのか、刑法上の緊急避難として罰せられるか否かの法的判断は当方では一切できませんので、電波法を遵守してください。

広帯域受信機やアマチュア無線は災害時の情報収集手段として役に立ちますが、交信の内容はあくまで参考情報にとどめ、避難などが実際に必要になる場合は各自治体が災害対策基本法に基づいて発する避難指示に必ず従ってください。