航空機や船舶が特定の緊急事態下において、緊急通報や救助要請で使用する周波数を『国際緊急周波数』と呼びます。

実はこの国際緊急周波数、重大事案で繰り返し使用されており、その重要性が裏付けられています。

二つの国際緊急周波数

VHF帯は121.500MHz、UHF帯は243.000MHzで世界共通です。

二つの国際緊急周波数

- VHF帯(121.500MHz):

- AMモード

- 121.500MHzは航空機や船舶の救難要請で使用。

- 「国V121.5」とも。

- 世界各国の救難当局、日本の自衛隊や海上保安庁も24時間態勢で傍受。

- UHF帯(243.000MHz):

- AMモード

- 主に軍用機が使用。

- 「Uガード」「ガードチャンネル」とも。

これら、121.500MHz、243.000MHzの周波数は緊急事態に迅速に対応するため、世界の軍隊、沿岸警備隊などでも常に傍受・監視。

民間の航空機や船舶側も、これらの周波数をモニターし、信号受信の際は海上救難当局へ通報をするよう求められています。

我が国の自衛隊や海上保安庁では121.500MHzを「国V121.5」、243.000MHzは米軍や自衛隊で「Uガード」「ガードチャンネル」、または単に「ガード」とも呼んでいます。

航空機用救命無線機での使用

非常信号を発するエマージェンシー・ロケーター・トランスミッター(ELT)航空機用救命無線機 (英: Emergency Locator Transmitter 、略称:ELT)でも、121.500MHzの周波数を使用。

現在は406MHzを使うコスパス・サーサット(COSPAS-SARSAT)衛星システムに移行。

なお、著名な時計メーカー「ブライトリング」では緊急事態に遭遇した際に生還を手助けする腕時計「エマージェンシー」を発売。

エマージェンシーは、121.5MHzと406MHz両方を発信できる送信装置が内蔵されており、購入と使用には航空従事者、無線従事者の資格が必要です。

国際緊急周波数が果たす重大な役割

国内でも複数の事例あり

国際緊急周波数の重要性を示す事案が日本国内でも複数確認されています。

1971年、岩手県雫石町上空約2万8000フィートで発生した全日空機雫石衝突事故では、航空自衛隊の訓練機が民間機に衝突し、全日空機の乗客、乗員合わせて162人全員が死亡。

直後に別の自衛隊機の教官が243.000MHzのガードチャンネルで「エマージェンシー」と通報しました。

1985年の日本航空123便墜落事故では、米軍横田基地が東京航空交通管制部との交信を傍受し、123便に対し121.500MHzで横田への緊急着陸が可能である旨を呼びかけましたが、応答はありませんでした。

また、2018年に発生した韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案では、海上自衛隊のP-1哨戒機が意図の確認に国際VHFの16ch(156.800MHz)とあわせ、国際緊急周波数を使用しました。この事例を見ていきましょう。

韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案

日韓関係悪化の引き金に

2018年12月20日、日本海上で韓国海軍の艦艇が、海上自衛隊のP-1哨戒機に対し火器管制レーダーを照射したとされる事案が発生。

これはいわゆる「韓国艦によるレーダー照射事案」として、日韓間の緊張を一層高める要因となった。

海自機は照射後、国際VHF(156.8MHz)、国際緊急周波数(121.5MHz・243MHz)を通じて呼びかけを行ったが、韓国艦からの応答はなかった。

日本側は、照射行為を極めて危険な行動と受け止め、韓国に厳重抗議。一方、韓国側は「日本機が低空威嚇飛行を行ったため、脅威と判断した」として、照射は防衛的措置であったと主張。

韓国側は「脅威を受けたと感じた者がいれば、それは脅威である」といった主観的な論理を展開し、双方の主張は平行線をたどった。事案は日韓防衛当局間の深刻な不信感を象徴する出来事となった。

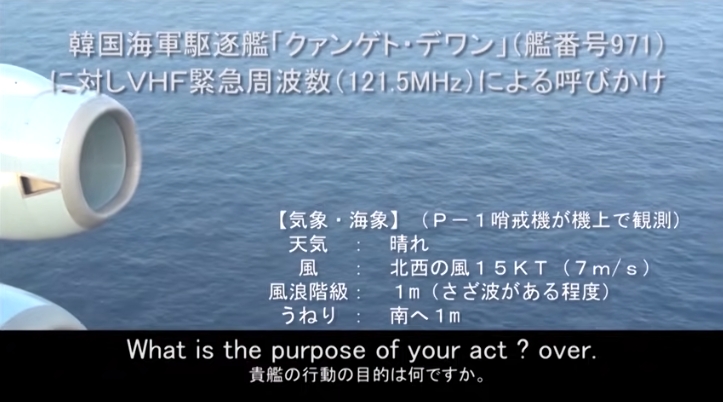

P-1哨戒機、火器管制レーダー照射に対し三つの周波数で応答要求……韓国艦艇は応答せず無反応

防衛省が国民向けに公開した広報資料『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』によりますと、2018年12月、海上自衛隊のP-1哨戒機が、韓国海軍駆逐艦「クァンゲト・デワン」から突然、火器管制レーダーの照射を受けました。

武器の照準を目的とする火器管制レーダーに対し、P-1は韓国側の意図の確認を試み、三つの周波数を用いて呼びかけを実施。その最初の試みは、通称「国V121.5」と呼ばれるAMモードの121.5MHzで行われます。

資料では、その他の周波数を含め、P-1が繰り返し呼びかけを行ったにもかかわらず、韓国側からは応答がなかったと記されています。

※画像の出典 防衛省が公開した『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』

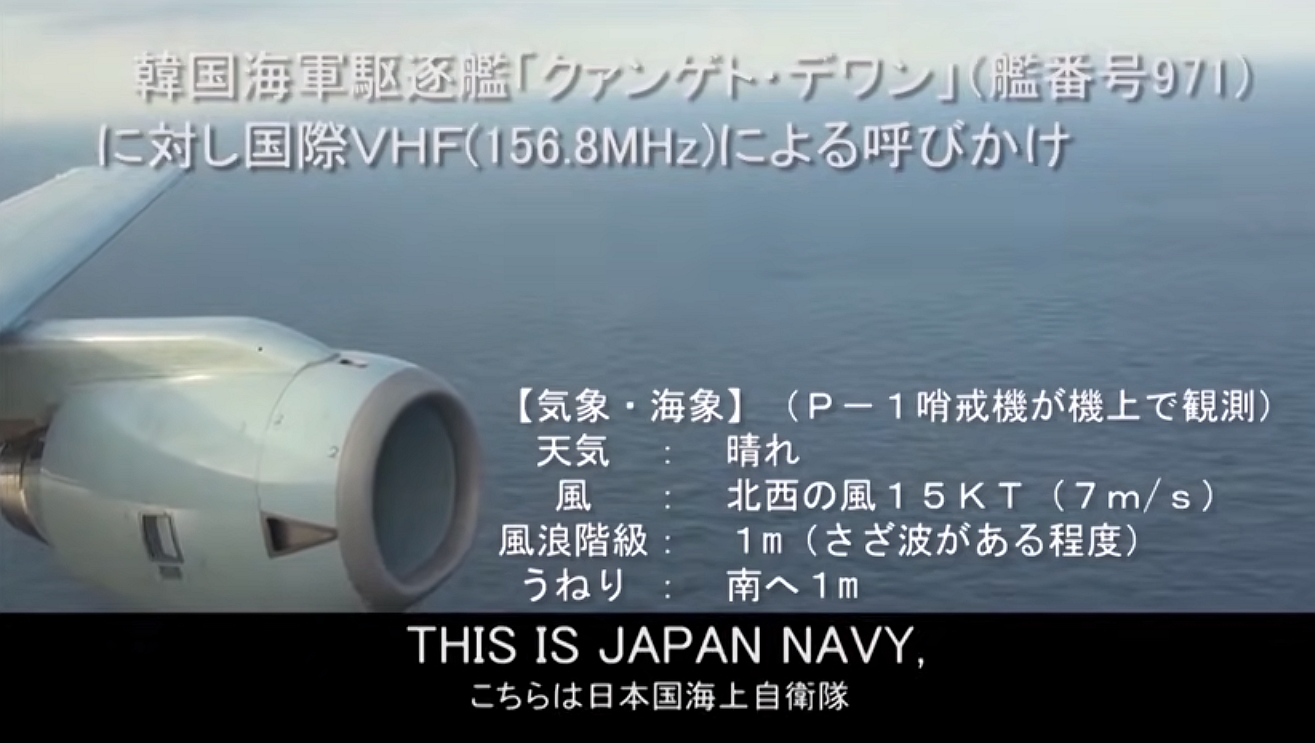

続いて、船舶の安全航行のために国際標準化された無線通信である『国際VHF』の16ch(156.8MHz)で呼びかけます。

16chは呼び出し周波数および緊急時の安全呼出などで使用されています。

※画像の出典 防衛省が公開した『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』

国際VHFについては船舶無線の項目で解説しています。

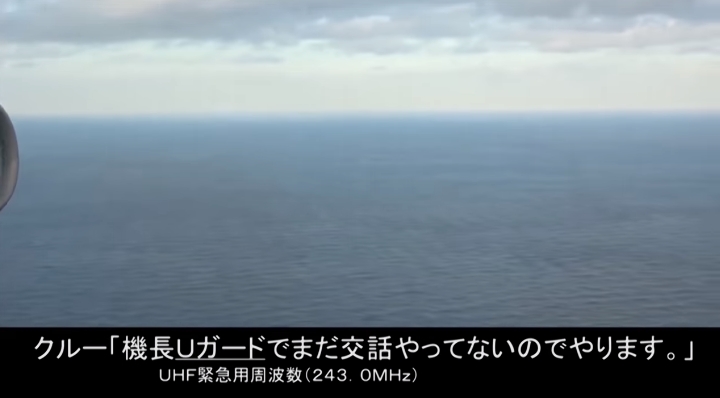

※画像の出典 防衛省が公開した『韓国海軍艦艇による火器管制レーダー照射事案について』

そして、最後に『Uガード』と呼ばれるUHF帯域のAM通信である243MHzによる呼びかけ。

防衛省の公開資料によれば、韓国海軍艦艇に対し呼びかけを行いましたが、いずれの通信にも韓国側は応答しませんでした。

これに対し、韓国政府は「通信が雑音まみれで明瞭でなかった」と説明しています。

しかし、実際には243.0MHz(AM)や156.8MHz(FM)といった国際標準の周波数は近距離で明瞭に受信されるのが通常であり、実際に約240キロ離れた別の自衛隊機でさえ、P-1の呼びかけを傍受しています。

もし韓国艦艇側が至近距離でこうした通信を受信できなかったとすれば、艦艇の通信設備に重大な問題があることを意味し、通常の作戦行動すら困難になる可能性があります。

これは、自衛隊側が詳細データの一部を非公開としているのと同様、韓国側にも艦艇の性能に関する情報を開示したくない意図があったとも見られますが、説得力のある反論とは言えません。

日韓は安全保障上、協力関係が求められる立場にあるにもかかわらず、明確な意図の説明もなく火器管制レーダーを照射する行為は、軍事的にも極めて危険な挑発行為です。

さらに、人道的・安全保障的な目的で国際的に運用されている緊急周波数による通信を一方的に無視した韓国艦艇の行動は、国際ルール違反と受け取られても仕方ありません。

この事例は、国際緊急周波数が平時から各国軍にとって不可欠な通信手段であること、そして航空自衛隊のGCI(地上防空指揮管制)周波数とも密接に関連していることを改めて示すものです。

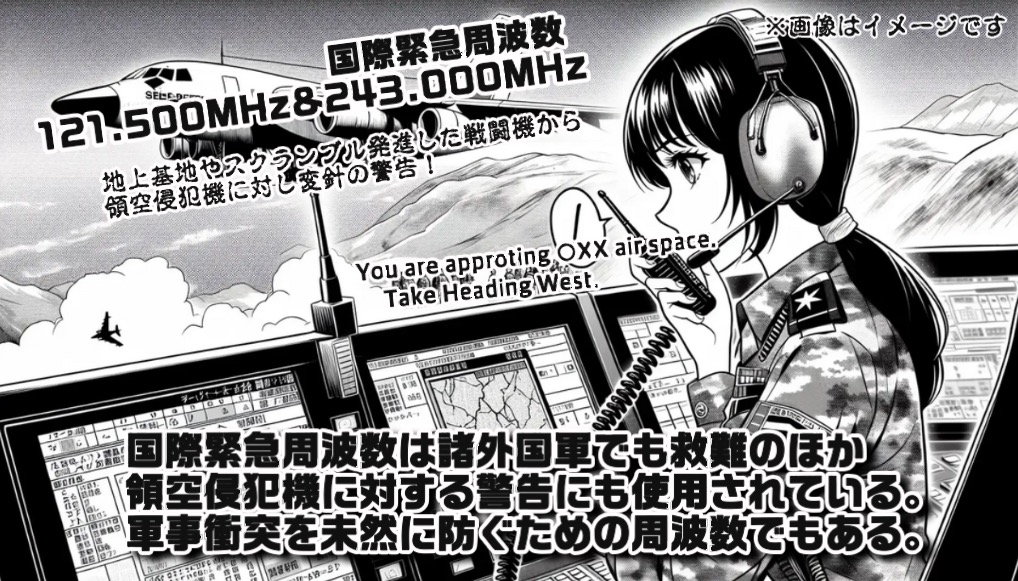

領空侵犯対処に係る自衛隊機の行動はGCI解説記事内で示したとおりですが、スクランブル発進した戦闘機はGCIで地上のレーダーサイトから誘導を受け、目標(領空侵犯機)に接近します。この際に戦闘機並びに地上のレーダーサイトは『Uガード』で領空侵犯機に呼びかけます。

当然、訓練でも実戦と同様、警告→ワレに従わない事態を想定し、対処のための20mmバルカン砲使用許可の確認、許可からの射撃・・・・・・という手順になります。

しかし、訓練で実際の国際緊急周波数を使って、模擬の警告を出すことはできないため、数あるGCI波の中の1波でそれを代用します。

したがって、大空の上で起きる外交問題の端緒を伺い知りたいなら、普段からGCIと共に国際緊急周波数の傍受がベスト。

というわけで、世界各国の軍用機は243MHz(ガード)を常に監視しています。

これにより、軍用機は異なる周波数で運用されている場合、そして外国軍の軍用機であっても互いに通信でき、緊急時や混乱時に非常に便利です。

たとえ戦闘機パイロットでも、不要な戦いは望まないもの。

誤って他国の領域に迷い込んだ場合、不要な交戦を防ぐために国際緊急周波数が役立つというわけです。

国際緊急周波数にまつわる面白い逸話『コードレス電話機が誤って遭難信号を発信』

1991年、NTT東日本とNTT西日本が販売したコードレス電話機「ハウディ・コードレスホンパッセS200」とその後継機「S220」には、まさかの設計ミスが潜んでいました。

この電話機、特定の条件下で不正な周波数、実はUHF帯の国際緊急周波数である243MHzの電波を発信してしまったのです。

その条件とは、経年劣化により内蔵の2次電池が2V以下になった場合。電圧が低下すると、制御回路が誤動作し、意図せず243MHzが発信されるという不具合でした。

NTTが同製品の回収告知を出している。出典 NTT公式サイト https://www.ntt-east.co.jp/release/0609/060926.html

NTTによると、この問題は「設計ミス」だったとのこと。

コードレス電話機の子機は253.8625 – 254.9625MHzを使用しているため、誤作動によって予期しない周波数が発信される仕組みも理解できます。

しかし、これは単なる笑い話では済みません。2006年6月18日から7月20日までの間、千葉県銚子市の民家にあった電話機から243MHzの「遭難信号」が279回も発信され、その度に海上保安庁が確認のために船艇や航空機を出動させ、大騒動を引き起こしました。

予期せぬ誤作動とはいえ、まったくもって大迷惑なコードレス電話機でした。

出典 https://xtech.nikkei.com/dm/article/NEWS/20060926/121536/

他の関連記事もぜひご覧ください。