地上のアマチュア局が宇宙空間の国際宇宙ステーション(ISS)に設置されたレピーターを介して交信……それはISSが日本上空を通過する一瞬だけの奇跡。

宇宙空間を利用したアマチュア無線の運用はとても楽しく神秘的な体験かもしれません。

例えば『月面反射通信(EME)』は、地上から月面に電波を送り、その反射波を使って長距離通信を試みる実験です。

微弱な信号を受信するには高利得のアンテナや高度な技術が必要なため、アマチュア無線愛好者にとって挑戦したい運用となっています。

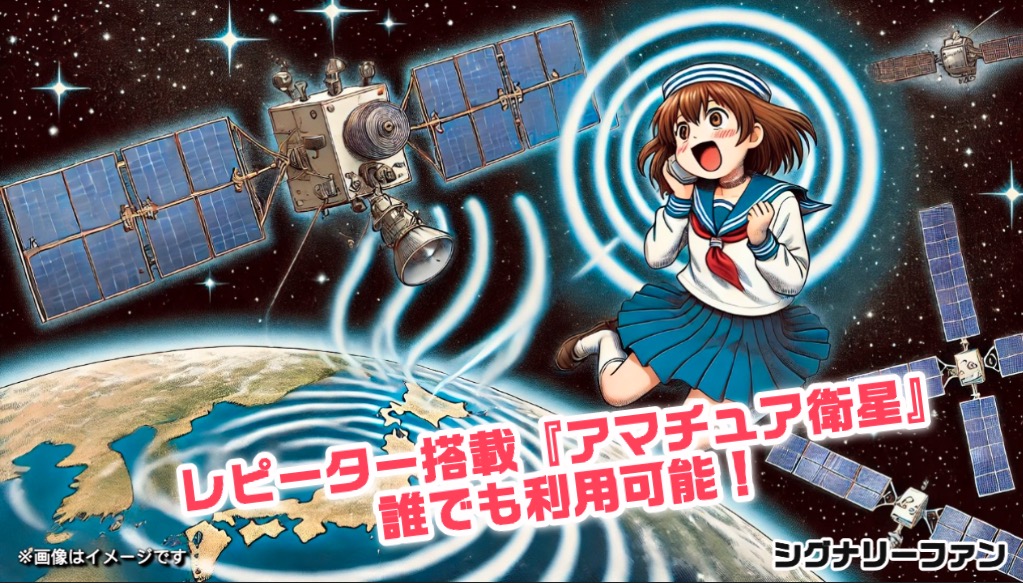

一方、もっと気軽に楽しめる宇宙空間利用も。

それは、宇宙空間に存在する『レピーター』を利用した交信です。

地球を周回する人工衛星は数千個。実はそのなかにアマチュア無線用レピーターを載せた人工衛星もあります。

これらは『アマチュア衛星』と呼ばれ、世界中の大学や研究機関、民間団体が打ち上げており、事前申請や料金など不要。誰でも利用可能です。

ただし、利用できるのはこれらの衛星が日本上空を通過する僅か数分間です。ほんの一瞬のチャンスに賭ける通信です。

今回は国際宇宙ステーション(ISS)に設置された『クロスバンドレピーター』がどのように利用されているのか、その受信方法やISSのコース予報の入手方法を解説いたします。

国際宇宙ステーション(ISS)のクロスバンドレピーターの仕組み

地球の上空400kmに建設された巨大な有人実験施設『国際宇宙ステーション(ISS)』。

ISSでは、以前から『ARISS』と呼ばれる、滞在中の宇宙飛行士と地上のアマチュア無線局との交信が行われていました。

ただし、国際宇宙ステーション(ISS)に設置されたレピーターを介した交信は、ISSに滞在する宇宙飛行士と交信を行うものではありません。

基本的に地上のアマチュア局用のレピーターと同じ運用で、レピーターを介して地上のアマチュア局同士が交信可能です。

また、2020年からISSで運用されている次世代型『クロスバンド・レピータ・システム』では、144/430MHz帯という二つの異なる周波数帯を利用した方式です。

地上のアマチュア無線局(アップリンク側)は145.99MHz(67Hzのトーン信号の重畳が必要)で宇宙空間のISSへ電波を送信すると、ISSのレピーター局(ダウンリンク側)は437.80MHzに変換および中継し、その電波が日本全国、広範囲で受信できる仕組みです。

ISSに設置されたアマチュア無線用アンテナ。画像の出典 ESA

ISSのレピーターを介して交信できる範囲は自局・相手局とも同時に衛星を可視できる範囲内です。

日本国内の場合、ISSが日本からおおよそ1000〜2000kmまでの近隣諸国上空の軌道上を飛行する場合に、レピーターを使用できるでしょう。

空中線を衛星の方向に向け、衛星からダウンリンクされた他局のCQ呼び出しに応答、あるいは自局からCQ呼び出し(アップリンク)を行い、交信を行います。

その際のCQ呼び出しは『CQサテライト』が一般的です。

ISSのレピーターは誰でも使用できますが、弱い電波は強い電波に潰されてしまうFMの特性上、利用者が多ければ、必ずしも誰もが気軽に運用できるとは限りません。

まずは日本上空をISSが通過する際、事前に437.80MHzに合わせて受信。

ある日のISSの航跡を辿ると、南米大陸を通過し、中国大陸を北上しつつ、ロシア沿海地方を抜け、サハリン半島上空通過の形で日本列島へ近づくコース予定です。

そしてちょうど、ISSがロシア沿海地方上空のあたりに近づくと437.80MHzに『ザザッ』という信号が入りはじめました。

すでに地上のアマチュア局各局がISSに向けて145.99MHzで送信しているのです。

いよいよISSがもっとも日本上空に近いサハリン半島上空に差し掛かると、ついに日本国内のアマチュア各局による「CQサテライト」の声がメリット5で入感。

それも普段の8エリア(北海道)ではUHF帯で届くはずのない1エリア(関東)局のコールサインです。

ISSのレピーターから自動送信されたコールサインをモールスで受信しているのも確認できます。

JAXAによると、地上から約400kmの上空を秒速約7.7km(時速約28,000km)で飛行しているISSは約90分で地球を1周、1日で約16周します。

このうち、日本上空やその付近を飛行するのは数回程度。油断しているとすぐに太平洋に抜けてしまいます。

軌道によっては日本列島から大きく離れたコースで”かすりもせずに”飛び去っていくこともしばしば。

このような要因があるため、交信が聞こえるのは長くても数分ほどです。

したがって、多くのアマチュア局が公平に利用できるように、できるだけ簡潔な通信が基本。

つまり、アマチュア業務である通信実験、RSTレポート交換のみを行うなど、利用者個々による配慮が求められています。

国際宇宙ステーション(ISS)の観測予報を活用しよう

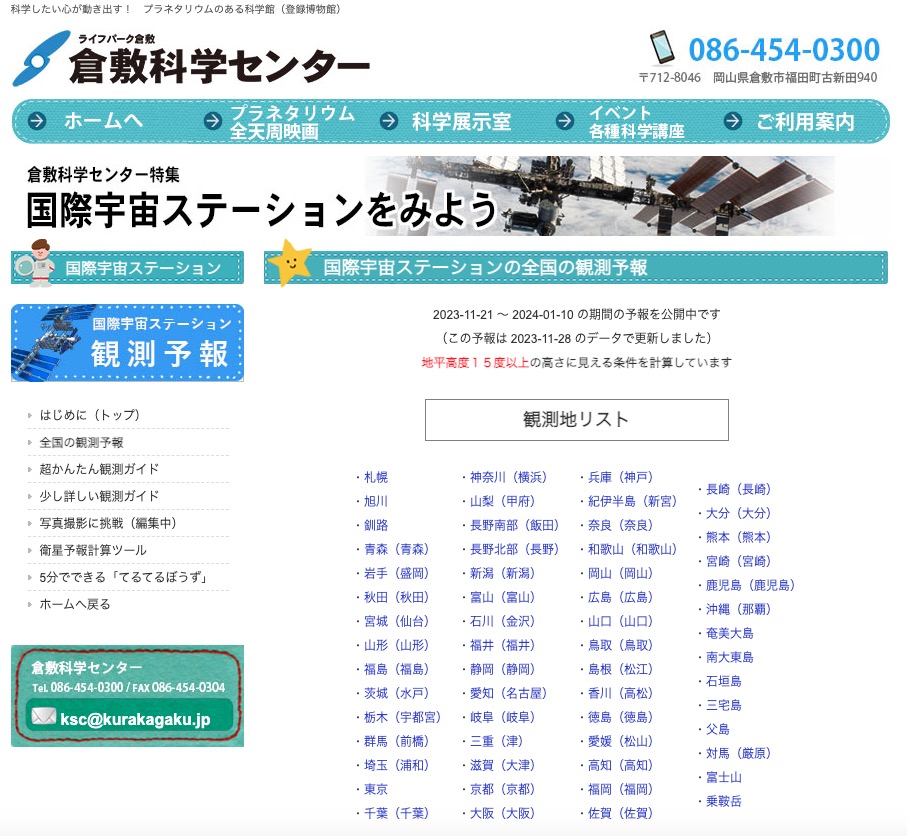

さて、ISSのクロスバンドレピーターを利用・受信するにあたっては、事前にISSの詳しいコースの入手が必要ですが、以下のサイトではISSの観測予報を公開してくれており便利です。

倉敷科学センター公式サイト https://kurakagaku.jp/tokusyu/iss/iss.html

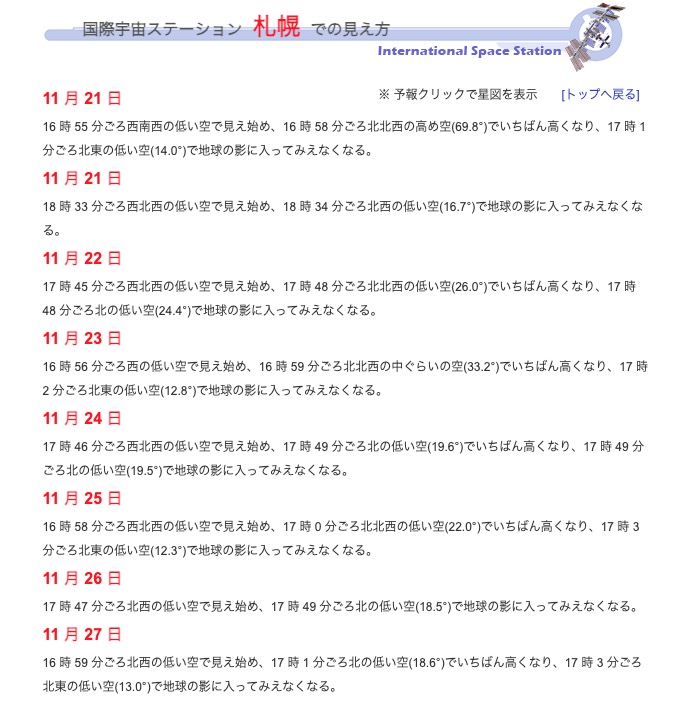

便利なISS予報。 出典 倉敷科学センター公式サイト

便利なISS予報。 出典 倉敷科学センター公式サイト

また、人工衛星の現在地を調べられるスマートフォンアプリ「Satellite Tracker」も便利にです。

ISSが自分の現在地上空を飛行する直前にアラートで通知してくれる機能もあります。

まとめ

とはいえ、受信だけなら必ずしもISSの追っかけは不要。受信機に437.80MHzをメモリーし、他の航空無線や各種無線と一緒に常時メモリースキャンしておくだけでOK。

ISSが日本上空付近を通過する際は、日本各地のアマチュア局が145.99MHzで宇宙空間のISSへ電波を送信しており、ISSのレピーターはそれを437.80MHzに変換して日本やその周辺国へ広く中継することでしょう。

430MHz帯という比較的近距離の交信に使用されるバンドにおいて、地元から遠く離れたエリアのコールサインが宇宙空間のレピーターから聞こえる一瞬のチャンスに大興奮間違いなし。