狙撃は兵科の中でも「心理戦」の側面が強い任務です。

狙撃手は派手に身を晒して撃つのではなく、まず「発見されないこと」を最優先に行動します。

米陸軍の狙撃訓練マニュアルは、狙撃の任務に「敵の行動を遅滞させ、恐怖と混乱を与える」と明記し、同時に「最大限の隠蔽(カモフラージュ)と痕跡の最小化」を徹底することを求めています。

pacom.mil

隠密性の確保は射撃成功と生還に直結するため、射撃位置の選定・伏せ方・移動・痕跡処理などを厳密に教育されます。

具体的には、昼間は植生に紛れて伏せ、夜間は闇を利用して観測・射撃を行います。

マニュアルや訓練資料では、発射後の痕跡(視覚的な跡、足跡、使用した装具の残置など)をいかに減らすかが繰り返し説かれており、痕跡が残れば逆にカウンタースナイパーの標的になり得るとされています。

US, Japan sniper teams strengthen partnership through friendly competition https://www.army.mil/

薬莢や光学機器の反射、臭気や軌跡などが検出要素になり得るため、装備や行動でそれらを最小化することが重要であるとされています。

ただし「薬莢を必ず回収する」といった詳細の実務は、作戦や環境によって異なり、公開資料に明確に一律の手順が記されているわけではありません。

この「見えない敗北」を演出する能力が、狙撃手の心理的効果の核です。

敵部隊は「どこから撃たれるかわからない」という不確実性によって行動を慎重にせざるを得なくなり、進撃の遅滞、指揮系統の混乱、士気低下といった二次的効果が生じます。

学術的研究や軍事史の総括も、狙撃の心理的インパクトが作戦全体に与える影響を繰り返し指摘しており、これが狙撃戦術の重要な位置づけの理由になっています。

ただし、隠密行動は同時に倫理的・社会的な反発を招くこともあります。

公開された文化的言説の例として、映画『アメリカンスナイパー』を巡る議論の中で、監督や批評家、映画制作以外の有識者が「狙撃は卑怯だ」といった批判を表明した事例があり(マイケル・ムーア氏の関連発言も報道されています)、狙撃の評価は戦術的有効性と公共的倫理の間で議論され続けています。

報道では「戦術的事実」と「倫理的・感情的反応」を分けて扱うことが求められます。

まとめると、狙撃手の運用は物理的な射撃技術に加えて「相手の心理を操作する」戦術であり、痕跡を残さない隠蔽行動が成否を分けます。

狙撃の役割は「物理的な殺傷」だけでなく、敵の指揮系統や部隊行動を混乱させ、進撃を遅滞させる「心理戦」の側面が強いです。

狙撃手が指揮官など要員を狙うことで、部隊の意思決定や前進が停滞し、戦術的な効果を生みます。

軍事教範や戦史研究は、狙撃が相手の行動を制約し、戦場の意思決定に影響を与えることを指摘しています。

このため、対抗手段として「カウンタースナイパー(狙撃手に対する狙撃手)」も重要です。

要人警護や大規模行事における事故事例は、カウンタースナイパーチームの存在意義を示しています。

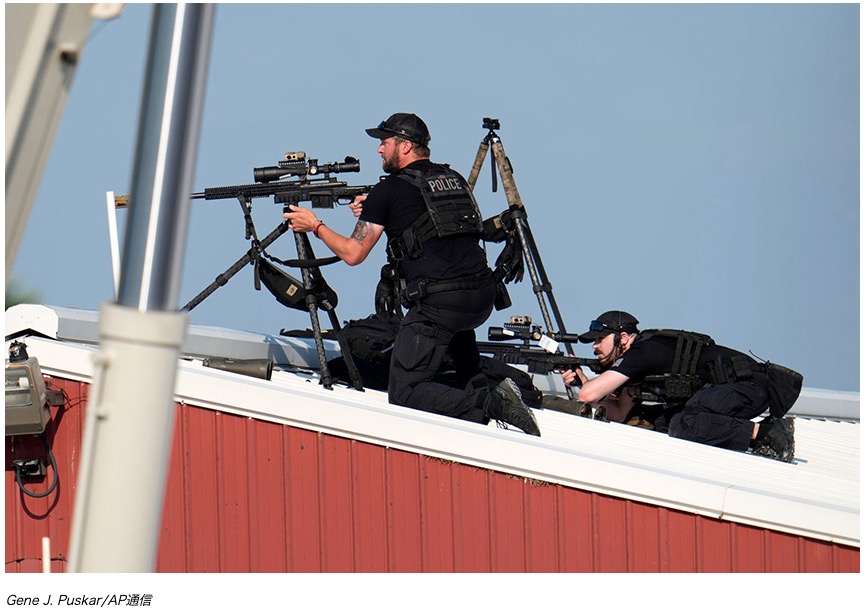

実例として、2024年7月に発生した米国の大規模集会での暗殺未遂事件では、現場に展開していた米国シークレット・サービスのカウンタースナイパーチームが攻撃者を制圧し、事態収拾に寄与しました。

今回の事件は保護態勢の検証を促し、要人警護の手法見直しにつながっています。

なお、陸上自衛隊の狙撃銃は「対人」のみにとどまらず、「対物狙撃銃」も配備しています。

関連リンク- 対物ライフルで兵士を撃ってはいけないはウソ? — (対物ライフルの法的・倫理的制約を論じた解説記事)

- 陸上自衛隊、新たな対人狙撃銃:ヘッケラー&コッホ社製HK G28 E2を調達 — (HK G28 E2 の導入を伝えるニュース/解説)

- 陸上自衛隊はなぜ狙撃銃を導入してこなかったのか — (狙撃銃導入の歴史的背景と理由を考察した記事)

- 敵の恐怖心を煽り、進撃遅滞させるスナイパーの運用は心理戦でもある — (狙撃運用の心理戦的効果を論じた考察)

- 陸上自衛隊も配備する「バレット対物ライフル」シリーズの驚くべき実力 — (バレット社製対物ライフルの性能解説と陸自導入の文脈)

- 陸上自衛隊が導入した対人狙撃銃「M24 SWS」の実力 — (M24 SWS の技術解説と運用評価)