画像の引用元『ロードキラー (原題・Joy Ride)』配給:20世紀フォックス映画

正体を偽るってことは、相手の本気をなめてるってことでもある。

世の中には、冗談が通じないヤツもいる。

それが、サイコなトラッカーだったら─君なら、逃げ切れるか?

ネカマは死なず、ただ形を変える─無線でネカマやったバカ兄弟の話

突然だけど、「ネカマ」って聞いたことある?

─男がネットで女のフリして、男を釣る遊び。今となっては古典芸能みたいなもんだけど、インターネットがまだ「趣味の悪い公園」だった時代には、確かに文化だった。

匿名掲示板やチャットで、「会いませんか♡」なんて女言葉で誘いをかける。釣られた中年男性はドキドキしながら待ち合わせ場所に向かう。でも、もちろん誰も来ない。

……いや、実は来てるんだよな。「女装美少女」じゃなくて、「遠くから望遠で撮影してるイタズラ小僧」が。

そのおっさんの姿が、翌日には「今日の哀愁」みたいなタイトルで晒されて笑い者にされる。それで完結するという、まさにネット黎明期の“儀式”。

もちろん当時も「性別詐称だ!最低!」みたいな騒ぎはあったけど、目的はせいぜい笑いを取ること。今みたいに「口座番号教えて」だの「ギフトカード送って」だの、現金に直結する詐欺じゃなかった。むしろ平和だったかもしれない。

で、現代における“ネカマ2.0”とも言える存在が「バ美肉」。

中身は渋いおっさん、でも姿は3Dの萌え美少女。「ボクっ娘Vtuberです☆」なんて高音ボイスで配信しながら、晩酌で缶チューハイ開けてる光景は、ある意味で清々しい。

そしてそんな“ネカマ文化”を、もっとアナログに、もっと愚かに実践したバカがいた。

─そう、無線でネカマ。

しかもそれをやったのは、実の兄弟だ。

舞台は2001年公開のアメリカ映画『ロードキラー(原題:Joy Ride)』。

こいつがまた、コメディありの青春ロードムービーかと思いきや、「無線で女のフリしたら、とんでもないサイコトラッカーを釣っちまいました」っていう、狂気のホラー。

兄弟はCB無線で“キャンディ・ケイン”なんてセクシーな名前を名乗って、深夜にドライバー相手に釣りを始める。

で、釣れたのがよりによって、常識もブレーキもない殺人鬼トラック運転手。

男は女の声を信じてモーテルまでやってくる。けど、そこにいたのは、女じゃなくてバカ兄弟。はい、地獄スタート。

もちろんその後、彼らはとんでもない追跡劇に巻き込まれる。「軽いノリ」が「命がけの逃走劇」になるまで、時間にしてわずか数時間。

つまり、ネカマは命がけになることもあるっていう、教育映画(?)なんだよね、これ。

無線でネカマ、ダメ絶対─映画『ロードキラー』が教えてくれる“好奇心は地雷”

『ロードキラー』─それは、声だけの出会いが最悪の現実になる瞬間を描いた、無線マニア必見の狂気ロードムービー。

兄弟って、どうして時々、信じられないほどバカなことを始めるんだろうね。

2001年の映画『ロードキラー(原題:Joy Ride)』に出てくる兄弟は、そんな“バカ”の理想形。何をやらかしたかというと──CB無線で女の声を使って、見ず知らずの無線オヤジをからかうっていう、まさかの“無線ネカマ”。

「ワイ、ええ女やで〜♡」って、軽い気持ちで声色変えて、遊び半分で電波を飛ばしてたら─

無線の向こうから返ってきたのは、

「……お前、覚えとけよ」っていう、冷たくて低い声。

はい、詰みました。

釣った相手が、よりによって“常識を遥かに踏み外した本物のヤバいやつ”。

それから兄弟は、自分たちが引き金を引いてしまった“地獄のドライブ”に巻き込まれていく。

始まりは無線。

その声ひとつで、全てが狂っていく。

この映画、ただのサイコスリラーじゃない。

無線で釣った相手にブチギレられて、車ごと命を狙われるとか、完全に現代の“電波版怪談”。

でも面白いのは、舞台が広大なアメリカのハイウェイってとこ。

逃げ道は広い。空はどこまでも青い。でも、安心感はゼロ。

どこまでも続く道が、むしろ逃げ場のない圧力になる。まさに“開放感×絶望感”の二重奏。

そして何より──無線が物語の心臓部になってるので、無線クラスタにも刺さる一本だ。

アメリカの本場CB無線

CB無線(Citizen’s Band Radio)といえば、日本でも一部では根強い人気を誇る“ライセンスフリー無線”。

アメリカでは1958年から制度化され、特に70年代〜80年代にかけてはトラック運転手や旅人の相棒として、大ブームになった。

FCC(連邦通信委員会)のお墨付きの機器を使い、ルールさえ守れば免許不要。だから広く一般に浸透した。

今もアメリカでは、ドライブ旅行の途中で道路情報を交換したり、取り締まりを警告しあったり、単に“しゃべりたくて”使ってる人も多い。

スマホの普及で役目を終えたかと思いきや、CB無線は生きてる。むしろ文化として、静かに呼吸を続けてる。

だからこそ、『ロードキラー』はただのホラーじゃない。

CB無線文化そのものへのオマージュでもある。

けれど、それと同時にこうも言っている。

「その電波、ほんまに誰に届いてるか、分かってるか?」

“ちょっとした悪ノリ”が、文字通り命取りになる瞬間を描いたこの映画、

ネカマごっこで遊んでた過去がある人も、CB無線にロマンを感じる人も、一度観て損はない。

とくに州間高速道路を東西南北にぶった切るように走ってるトラックドライバーにとって、砂漠も森林も「日常の風景」。人っ子一人いない道を何時間もかけて進むことも、もはやルーティン。

で、そんな場所で事故でも起きたらスマホは圏外。頼れるのは“電波塔”じゃなくて“相手のトラッカー”ってわけだ。

だからこそ、アメリカではCB無線を使うドライバーが多い。速度取り締まりの情報から、武装強盗の出没、事故や急病のSOSまで、お互いの安全のためにリポートを飛ばし合う。要するに、“しゃべるインフラ”ってやつだ。

ちなみに、あの『Xファイル』にも出てきた。UFOの目撃情報をCB無線でやり取りしてるトラッカーたち。いやもう、それっぽい連中がそれっぽい場所でそれっぽい話してて最高だった。

で、CB無線とトラック野郎の絆をテーマにした映画といえば、1978年公開の『コンボイ』。巨大なトラック軍団がCB無線で連携しながら、権力に立ち向かうロードムービーの名作だ。

ちなみに、州によっては警察や保安官事務所がCB無線を傍受してることもある。非常時のための緊急通報チャンネル(9ch)はそのための存在だ。

それぐらい、CB無線ってやつはアメリカ社会で“ちゃんと機能してる”通信手段ってわけ。

映画『ロードキラー』の中では、兄のフラーがCB無線の交信距離は「だいたい8キロくらい」なんて言ってたけど、実際のところ、見通しがよければ数十kmは楽勝。

それに、夏場に発生するEスポ(スポラディックE層反射)を使えば、2000km超えのDX(遠距離交信)も可能。日本で言えば、北海道と沖縄が直接つながっちゃうレベル。27MHzっていう短波帯ならではの恩恵ってやつだ。

ただし注意点がひとつ。アメリカで売ってるCB無線機は、日本国内で使うと電波法違反になる。周波数帯がちょっとズレてるからね。

とはいえ、使ってる変調方式(AM/SSB)や電波のクセはほぼ同じ。アメリカのCB無線は、26.965〜27.405MHzの範囲で、10kHz間隔の40チャンネル。これが彼らの“共通言語”ってやつだ。

ただし、米国ではCBは依然として人気があるものの、昨今ではFMモードかつUHF帯を使うGMRS(General Mobile Radio Service)に急速に押されつつあるようだ。

GMRSはFRS同様の無線機(出力5W又は50W、FRSの14CHを含む30CH)で、米国、カナダ国内で使用が認められている米国規格の無線機である。

CB無線機を使ってトラック運転手相手に悪ふざけ・・・彼らが払った代償とは?

CB無線を軽はずみな遊びに使ったことで、兄弟が払うことになる代償──それが本作の核心部分である。

ちょっとした悪ふざけが、まさか身の毛もよだつような事件に発展するとは、誰が予想できただろうか。

酒に酔って騒ぎを起こし、留置場に放り込まれたのが兄・フラー(スティーヴ・ザーン)である。

無視しておけばよかったものを、母親から「迎えに行ってやってくれ」と頼まれたばかりに、弟のルイス(故・ポール・ウォーカー)はしぶしぶ引き取りに向かうこととなる。

本来であれば、ルイスは恋人ヴェナと二人でのんびりドライブを楽しむはずだった。だが、兄を迎えに行くために旅程を変更し、コロラドへ進路を取る羽目になったのである。

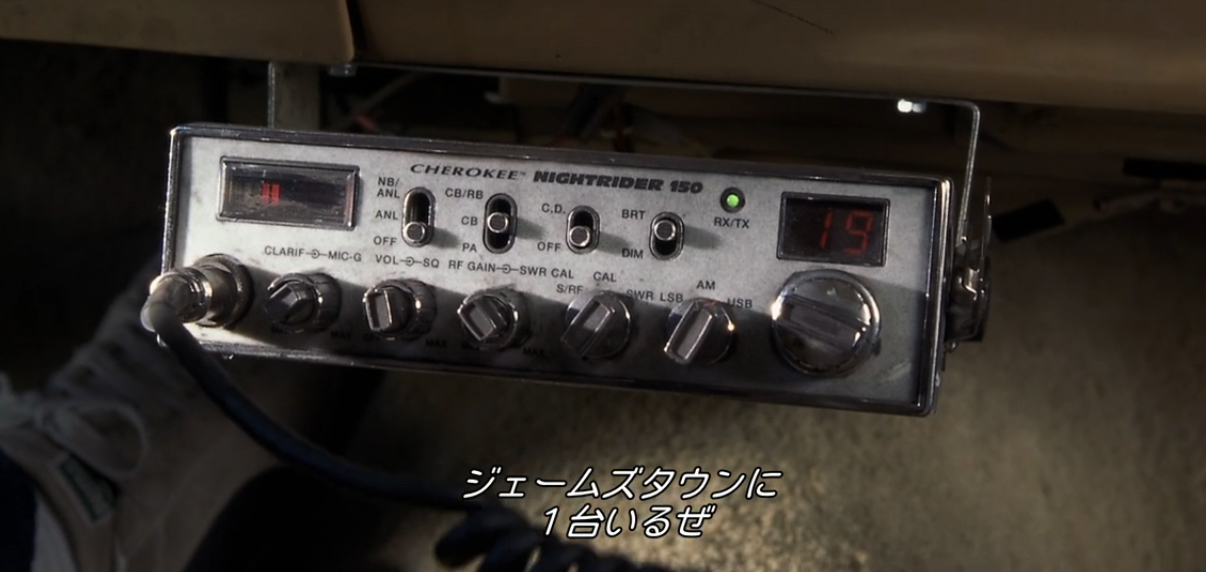

久々の再会を果たした兄弟は、古びたビンテージカーで再び旅を再開する。道中、立ち寄ったガソリンスタンドで、フラーはCB無線を車に取り付けてもらう。代金は40ドル。

表向きは道路情報を収集するためだと言うが、果たしてそれだけなのか。

ルイスはCB無線そのものにまったく関心を示さない。それどころか、車体にホイップアンテナを取り付けるために穴を開けられてしまい、あきれて苦笑いだ。

だが、フラーはそんなことなど意に介さない。早速マイクを手に取り、州内を走るドライバーたちに向けて電波を飛ばした。

「交信求む。西へ向かっている車はいるか? こちらは“ブラックシープ”と“マザコン坊や”(ルイス)だ。高速80号を東へ向かっている。パトカーがいたら教えてくれ!」

“ブラックシープ(厄介者)”を名乗るその声に、無線の向こうから誰かが応答してくる。

「ジェームズタウンに一台いるぜ」

2人のオンボロ・ビンテージカーに取り付けられたCB無線機Cherokee Nightrider 150。なお、チャンネル表示は19ch。これは実際に非公式の「高速道路情報」チャンネルとして米国で一般的。州間高速道路を走るトラックの運転手や旅行者が主に使用。Copyright © 2001 21st Century Fox Inc. All Rights Reserved.

CB無線と親切な運転手の道路情報アドバイザリーのおかげで、しばらくは快適なドライブになるはずだったフラーとルイスの兄弟。

この時点では、兄弟はまだのんきであった。しかし、この先に冗談では済まされない恐怖が待っていることなど、彼らは知る由もなかった。

今になって振り返れば、フラーがガソリンスタンドでCB無線を車に取り付けた本当の目的が、果たして道路情報の収集だったのか、それとも別の何かだったのか──そのあたりが怪しい話である。

そうこうしているうちに、どこか気取ったような無線の交信が聞こえてきた。話していたのは「レインマン」と名乗る人物だった。

フラーはこのレインマンのしゃべり方が気に入らなかったらしく、悪ノリ気分で弟のルイスに「女のふりをしてからかってみろ」とけしかけた。

その相手というのが、トラック運転手のラスティ・ネイルである。

最初は乗り気ではなかったルイスも、兄に押し切られる形で、裏声を使い女を演じることにする。

ところが、やっているうちに面白くなってきたのか、ルイスは次第に調子に乗り始める。どうやら彼は、昔から高い声を出して男子をからかうクセがあり、それなりに得意分野だったらしい。

ルイスが演じたのは「キャンディ・ケイン」というキャラクター。アメリカではおなじみの杖のような形をした飴の名前から取っている。

しかも、「身長175センチ、碧眼で肩までのブロンドの白人美女」という細かい設定まで用意していた。悪ふざけにしては凝りすぎである。

ラスティがいい感じに乗ってきたタイミングで正体を明かし、ゲラゲラと笑って終わる予定だった。しかし──

何かの拍子で無線の調子が悪くなったのか、それとも電波の状態が不安定だったのか、ラスティとの通信が途絶えてしまう。

その瞬間が、ルイス──いや「キャンディ・ケイン」の運の尽きであった。

ラスティはルイスの演技を真に受け、実在する女性だと信じ込んでしまう。そして、ストーカーのように本気で探し始めたのだ。

CB無線を通じて「誰かキャンディ・ケインを知らないか?」と呼びかけ続けるラスティ。

ここからが、地獄の始まりだった。

だが、そんなこととは露知らず、フラーはさらに悪ノリを加速させる。泊まったモーテルで少し絡んできた初老の男に対し、「ラスティを17号室に呼びつけてやれ」と言い出す。

その部屋は、まさにその男が泊まっている部屋であった。

ルイスは再び「キャンディ・ケイン」になりきり、ラスティを17号室に誘導する。

そして、結果は最悪だった──ラスティは本当に現れ、その男をどこかに連れ去ってしまった。

翌朝、その男は「顎をもぎ取られた」状態で発見される。凄惨な事件であった。

当然ながら大騒ぎとなり、警察も介入。兄弟は悪ふざけの顛末を正直に話したことで、直接的な容疑は免れたものの、地元の保安官から「二度とこの州に足を踏み入れるな」と厳重な警告を受ける。

ようやく事態が収束したと思った兄弟は、その地を一刻も早く離れようとするが──

ここからが、本当の恐怖の幕開けであった。

見どころ

やはり、兄弟の何気ない悪ふざけが、徐々に取り返しのつかない事態へと発展していく様子が、背筋が寒くなるような緊張感を生み出していて見応えがある。

フラーの軽率なノリと、それに渋々付き合わされるルイスという構図もリアルであり、CB無線の使い方が次第にエスカレートしていく流れも、良いアクセントとなっている。

フラーが気まぐれな遊び感覚で始めたことが、結果的にルイスを巻き込み、恐ろしいサイコ野郎──ラスティ・ネイル──を引き寄せてしまうという皮肉。

最初は笑っていた「ブラックシープ(問題児)」と「マザコン坊や」だった二人が、気づけば命がけのサバイバルゲームに突入していた……という展開の妙が光っている。

20代の男が無線で女のフリをできるのか?

ここで一つ、誰もが疑問に思うポイントに触れておきたい。

「本当に20代の男が、CB無線を通じて女性を装うことが可能なのか?」

この問いには、正直に言って「難しいが、ギリギリあり得る」と答えるしかない。非常に微妙なラインである。

例えば、声変わり直後の男子中学生であれば、「同年代の女の子」や、場合によっては「少し年上の女性」に成りすますことができるかもしれない。

実際、筆者も先日、少々“勘違い”しそうになったことがあった。

「ボク、男です(ツン)」──無線少年の悲哀

その日、7MHz帯を聞いていたところ、「あと、僕は男の子です」と、少しツンとした雰囲気で返答する少年ハムが現れた。

交信の詳細は冒頭を聞き逃したため不明だが、彼には「言わなければならない事情」があったのだろう。きっと彼は、全国のおじさん無線家たちに何度も「女の子」と勘違いされ、その都度、繊細な「声のアイデンティティ」に傷を負ってきたのではないかと思う。

実際、彼の声は非常に中性的で、もし性別を名乗らなければ、筆者も「高校や大学の無線部に所属するYL(若い女性オペレーター)だろう」と思い込んでいたかもしれない。

無論、その少年ハムは“騙した”わけではない。むしろ、自ら否定し、はっきりと「僕は男です」と名乗ったのである。

勘違いしたのは、筆者を含む、性別に対する先入観を持った“おじさん側”であって、少年ではない。

ここにあるのは、無線界における「女性が極端に少ない」という現実と、それゆえに生まれる先入観である。そしてそれこそが、この映画でアホな兄弟が“成功”してしまった背景に通じているのではないか──そんな気さえしてくる。

実際に、アマチュア無線のレピーター妨害が華やかだった 80年代、声変わり前後の中学生男子が、何も知らない無線おじさんに勝手に 「あ、YL(女性オペレーター)や」 と勘違いされて、ハァハァされていた事例もあるらしい。

伝説の80年代アマチュア無線漫画「パイルアッパーあすか7)」みたいな。嘘つくな(笑)町を牛耳っとる中学生パーソナル無線集団「道頓堀パーソナルズ」とデビル藤堂率いる、違法改造CBの不良集団「CBデビルズ」と対決とか(笑)デビルズの違法増幅アンプで消防や警察無線が妨害されたり、電気ストーブが勝手について火災で家族を亡くした子供が復讐しようとして、あすかに「姉ちゃんに任しとき!」とかよ。CBデビルズの違法出力アンプは、ただの電波ジャックではなく、周囲の電気機器を暴走させるほどの異常な電磁波を発生させていた!あすかの決めゼリフ…「お前らの違法電波、QRT(送信中止)やでえ!」。で、あすかの後ろに大阪府警の怖い刑事と電監のおっさんらも同時に登場。「デビルズ観念せえ!よくもワイらの警察無線妨害して店の売りもんの菓子に毒入れまくってカネせびろうとしてくれたなあ!」ドスの効いた府警刑事と、ガチガチのスーツ姿の電波監理局のおっさんたちがズラリと並び、デビル藤堂たちは完全に包囲!!「くっ…!!電監まで来とるんか!?」刑事「お前らの電波、あすかの高性能探査装置と総務省の電波探索車がぜーんぶ探知しとったんや。フォックスバントや!違法出力、妨害電波、ええ証拠が揃っとるでぇお前らアウトや!」電監「あの…府警さん、フォックス”ハント”やで…ともかく、無線局免許ナシの出力違反、周波数逸脱、あとー…重要無線通信妨害も追加でっせ」あすか「デビルズ!男ならガチャコーンと観念せえ!ドアホウ電波妨害!」…マジで80年代コロコロの王道展開だ。1984年ごろのコロコロコミックに連載されてたらと妄想したらJARL協賛・電監監修でアニメ化されるとかまで妄想がとまらない(笑)巻末には「かんたん!トランシーバーのしくみ」や「キミもDXハンターになれる!」みたいなコーナーも。あと、お年玉で買えるトランシーバー紹介とか、無線のマナー講座(「アメリカ向けCBは違法やで!」)も充実。すうげえ読みたくなる…。アンタばかあ?誰か止めなさい。延々と続くぞ(笑)にしても、当時のコロコロはラジコンには行ったけど無線漫画には手を出さなかったのか?

ともかく、「勝手に勘違いされる」という事例自体、昔も今もそれなりによくあることなのかもしれない。

まとめ――悪ノリの代償は大きい

総じて言えば、今回はたまたま相手が本物のサイコパスだったというだけであり、道具としては便利で頼れるCB無線も、悪意ある使い方をすれば即座に“インスタントカルマ”――つまり因果応報の報いがやってくるという教訓である。

この映画は1作限りでは終わらず、2作目・3作目と続編が作られている。すなわち、ラスティ・ネイルという変態トラッカーは、この先さらに“悪の限り”を尽くしていくというわけだ。

ただし、これは単に「サイコパスがキレた」というだけの話ではない可能性もある。もしかすると彼は最初から「楽しむために馬鹿兄弟を罠にかけた」という見方もできるのではないか。

……真相は不明である。

ともかく、「どうせ顔も見えないし、ちょっとふざけてやろう」といった軽はずみな気持ちが、取り返しのつかない事態を引き起こすことになる。

これはSNSや無線に限らず、匿名性の高いあらゆるツールに共通する注意点である。現代にも通じる“ネットリテラシー”の教訓として受け取るべきだろう。

悪ふざけにも、節度というものがある。そこを見誤れば、大きな代償を払う羽目になる。

余談であるが、この映画の当初の仮タイトルは『スクェルチ』だったそうだ。

無線を嗜む者であればご存じだろうが、「スクェルチ」とはノイズを遮断するための技術である。通常は雑音をカットし、信号を受信したときのみ音声を開放する仕組みだ。

我々も、悪意や衝動をスクェルチで遮断できるように心がけたいものである。うっかりの出来心が、命取りになるかもしれない。

映画を観るときは、無線機の電源を入れて雰囲気を楽しむのも一興である。ただし、絶対に真似してはいけない。