今回は機動捜査隊に配備される車両『機動捜査用車』と、その搭載装備品について考察します。

機動捜査隊では伝統的にセダン型の機動捜査用車(覆面パトカー)が隊員の”足車”となっています。

その仕様について、今回は警察庁の正式な調達仕様書を基に詳しく見ていきましょう。

【考察】機動捜査隊の足「機動捜査用車」とは?

YouTubeにアップされた動画(出典 https://www.youtube.com/watch?v=dW7a5768vO0)では、神奈川県警機動捜査隊が運用する日産スカイラインV36型の機動捜査用車が確認できます。この車両の特徴は、赤色警光灯を2個搭載している点。これは神奈川県警をはじめ、一部の県警で見られる視認性重視スタイルで、過去の車両にも踏襲されてきた伝統的な仕様。

――その仕様と装備の実態

警察の現場において“即応性”と“実戦力”を併せ持つのが、各都道府県警察に編成されている「機動捜査隊(通称:機捜)」。

事件発生時にいち早く現場へ急行し、初動捜査や逃走車両の追跡にあたる彼らにとって、専用車両=機動捜査用車(覆面パトカー)は欠かせない“装備”とも言える存在です。

■ 機動捜査用車の定義とは

警察庁が定めた『令和元年改定 機動捜査用車 仕様書』では、この車両について以下のように記載されています。

第1 仕様総説

この車両は、事件発生時の初動捜査活動に使用するものであって、この仕様書に示す諸装置を備え、かつ、「警察庁調達車両共通仕様書」を満足するものであること。

すなわち、機動捜査用車とは「初動捜査専用」の特別仕様車であり、通常の警ら用車両とは異なる役割を担っており、まさに機動捜査隊の恒常任務のひとつである初動捜査に使用するための車両と明示されています。

さらに『車台および車体』として細かい指定が。

■ 規定された車体仕様(抜粋)

第2 車台および車体

- 車体は、4ドアのセダン型であること。

- 排気量は、2,500cc級以上であること。

- 最高出力は、125kw以上であること。

- 乗車定員は5名であること。

- サイドエアバッグ及びカーテンシールドエアバッグを装備すること。

- 後部室の窓ガラスはプライバシーガラスとすること。なお標準車にプライバシーガラスの設定がない場合は透過率15%のダークフィルムを貼付すること。

- サイドバイザーを取り付けること。

- 電源用ソケット 標準車に設定がない場合はアクセサリープラグ用ソケットを当庁の承認を受けた部位に取り付けること。ソケットは DC12V、120W以下の機器が使用可能なものとする。

なんと機動捜査隊員の足車たる機動捜査用車には『4ドアのセダン型であること』という、基本とも呼ぶべき事項が。

ただし、それ自体は警察庁が制服/覆面パトカーに定めた共通の要求事項であります。

スバル・インプレッサの機動捜査用車

気になるのが排気量。やはりその任務の特性上、強烈な追い上げが必要になる機動捜査隊。その任務に逃走車両への猛追は付き物(神奈川機捜密着取材の見すぎだろうか)であることから、機動捜査用車(覆面パトカー)は2500cc級以上が条件です。

■ 機動捜査車両の変遷と性能

機動捜査用車は時代ごとに最適な車両が選定されてきました。例を挙げると:

-

1990年代中後半~2000年代前半

→ トヨタ・キャバリエ、日産・スカイラインER34 25GT-X(高出力FR車)など -

2000年代後半以降

→ トヨタ・マークX、日産・スカイライン(V36/V37)、スバル・レガシィB4など

これらはいずれも2500cc以上の出力と走行安定性を備えたセダン型であり、逃走車への即応や高速道路での機動力が求められる任務に対応。

2005年には機動捜査用車としてインプレッサWRX STIが全国配備されましたが、これには(マニアの側から)賛否両論あったようで、車内が狭いうえ、フルバケットシートであるが故に長時間の密行警らには不向きだとか、燃費が悪い、ヤマダ電機の駐車場で寝るな云々など、評価(!?)は芳しくなかったようです。

大阪府警などではブルーマイカ・カラーの車両も。

|

|

このように、外観こそ市販車に近くとも、機動捜査用車は非常に細かく条件が定められた“警察装備品”です。特に注目すべきは排気量と出力の規定であり、これは追尾性能と加速性能を重視した結果、2500cc級以上、果てはスポーツカーまで重用されていると言えるでしょう。

2025年現在はアリオン、キザシ、レガシィB4、スカイラインV37、マークX、そして最新のカムリが主力配備です。

例として、ここ数年の北海道警察本部刑事部機動捜査隊で使われている捜査車両の公開情報を確認すると、レガシィB4が2台、アリオンが3台、ミニバンのセレナが2台、そして8台という配備数を誇る“主力”がマークXです。

マークXはすでに生産が終了しているため、その後継車両がマニアの間で話題になっていましたが、2021年には警察庁が国費配分の機動捜査用車としてカムリを取得。

機動捜査隊の主力はあくまで4ドアセダン型の覆面パトカーですが、一部では県費でSUVを導入している例も。

さらに、警視庁の機動捜査隊(一機捜から三機捜)では、現場指揮車としてハイエース、エアロミディMJ、エルガミオ、ブルーリボンといったワゴン車や中型バスも配備されています。

ただし、いわゆる“白黒パトカー”は配備されていません。

ちなみに、昭和63年10月4日付の朝日新聞九州版によると、福岡県警本部刑事部機動捜査隊には黒バイ(400cc)が2台と、それに乗る専従の隊員が4人配備されており、刑事事件の初動捜査にあたっていたそうです。

黒バイの隊員はジャンパーとジーンズ姿で、けん銃、手錠、ハンディ無線機を携帯していたとのことです。

このような黒バイも、興味深いMIUの覆面車両の一つとして見ることができそうです。そして、この捜査用の覆面バイクが、のちにドラマなどで登場する『トカゲ』の原型になったのかもしれません。

機動捜査用車の装備

いざ事件が起きた際には走行中の車内からルーフに手で赤色灯を投げるように載せ、真っ先に緊急走行で駆け付ける機動捜査隊。

着脱式赤色灯を装着した捜査用覆面パトカー

では、機動捜査用車には警察車として、どのような装備品が搭載されているのか見てみましょう。

こちらも前述の『令和元年改定 機動捜査用車 仕様書(警察庁)』内の『第3 指定装置』の項目にて、細かく規定されており、公開された資料から引用いたします。

第3 指定装置

1 無線機格納装置

(1)無線機格納装置を当庁の承認を受けた部位に取り付けること。

(2)規格は警察庁情報通信局通信施設課の定める無線機器搭載のための技術資料(警察用車両編1)に基づくこと。

(3)空中線を取り付けるための必要な措置を施すこと。

(4)中継端子は B 型とすること。

2 警光灯

(1)着脱式警光灯をルーフ前方中央部に取り付ける事。

(2)(非開示)

(3)規格は関係法規に適合する流線型一灯式のもので当庁の承認を受けたものであること。

(4)底面は車体に傷をつけず、かつ、脱落を防止するためにゴムマグネット板を取り付けるなど必要な措置を施したものとすること。

(5)電源はセンターコンソール下部等の等長の承認を受けた部位に2カ所設けること。

(6)スイッチはアンプ組み込みのものを流用すること。

(7)電源コード用クランプをピラー等の当庁の承認を受けた部分に取り付けること。

(8)十分な強度を有する収納ケースを備え付けること。

3 アンプ式サイレン

(1)サイレン用アンプをセンターコンソール等の当庁の承認を受けた部位に取り付けること。

(2)50Wサイレン用スピーカーをフロントタイヤハウス付近の当庁の承認を受けたのに取り付けること。

(3)これらの規格は関係法規に適合するもので当庁の承認を受けたものであること。

4 塗色

塗色は製造会社設定の標準色から指定するものとする。

5 付属品

次のものを備え付けること

- ナビレーションシステム 一式

- ドライブレコーダー(指示する車両のみ) 一式

- ETC 車載器 一式

- 足マット(運転室、後部室) 一式

まず、ひとつ目は無線機格納装置についてです。これは、すでに多くの警察車両に配備されているAPRやIPRといった無線機を取り付けるための基台を指します。

現在使われている車載型の警察無線機は、本体と液晶表示部、操作パネルがそれぞれ分かれているセパレート式となっているため、取り付け位置の自由度は比較的高め。

たとえば、日産のV35スカイラインなどでは助手席側足元に無線機本体を縦に設置するのが当時流行りましたが、ラジオライフ2009年5月号の記事では機動捜査隊V35中期型覆面の“イレギュラーな装着”として、元からあった格納装置ごとごっそり取り外された上で、助手席のグローブボックス内にAPRの操作パネル部が秘匿設置された写真が掲載されています。

このようなパネルの移設について、大井松田吾郎氏は「乗員が、あの大きな格納装置に収められた無線機を足で蹴ってしまわないようにするためではないか」と推測しています。

とはいえ、車の外観だけで覆面パトカーだと見抜かれてしまう状況では、車内の無線機だけを隠しても意味がないのではないか、というのが氏の見方です。

この“グローブボックス内への操作部設置”という方法は、当時は例外的なものとされていましたが、その後に導入されたキザシでは標準的な装備になっていきました。

1980年代には、“無線機の上に白いタオルをかけて隠す”のが覆面パトカーの定番スタイルだったのですが、今では“スマート”という名の、やや味気ない手法に変わってきているようです。

覆面V35スカイラインの車内。着脱式赤色灯の電源は助手席側設置のメタルコンセントから給電している。メタルコンセントには『探索灯』をつなぐこともある。センターコンソールにはサイレンアンプ、また『カーロケナビ』を設置している。さて、警察無線機の操作部はどこでしょう?撮影/Ypy31氏

そして2の警光灯とは、当然捜査用覆面パトカーなので”着脱式赤色警光灯”であるが、流線型一灯式と指定。

また、その電源ソケット(メタルコンセント)については二ヶ所設けるように指定されていますが、着脱式赤色警光灯のほか、探索灯の使用を想定しているためと見られます。

なお、一部の警察本部では機動捜査用車(覆面パトカー)に赤色灯を二つ載せる場合も。

警光灯の作動スイッチについては、サイレンアンプと連動させたタイプが指定されており、センターコンソール内に収めるよう指示されています。

また、「電源コード用クランプ」とは、警光灯のコードを挟んで固定するための、いわゆる「ピラークリップ」のこと。これは通常、捜査用覆面パトカーのAピラーに取り付けられています。

正面から見た際に、捜査用覆面パトカーとしてもっとも目立つ装備のひとつであるため、シビアな現場での運用が求められる特殊事件捜査用の車両では、あえて取り付けない例も多く見られます。

一方で、ピラークリップにお守りや私物と思われる巾着袋をぶら下げている覆面車も存在しており、目立つことをあえて気にしていないような便利なクリップとして使用するケースも確認されています。もちろん、反転式の警光灯を備える交通覆面車には、このような装備は基本的に使われていません。

興味深い点として、「十分な強度を持った収納ケース」の装備まで求められていることが挙げられます。これは、パトライト社の純正品である「HKFM型用収納袋SKF-001」が該当するのではないかと考えられます。

また、50Wサイレン用スピーカー(いわゆるドライバーユニット)は、フロントのタイヤハウス付近に設置するよう指定されています。機動捜査用車両、つまり覆面パトカーでは、バンパー下部に一基を前方または下向きに設置する形が一般的です。

少し珍しい例として、警視庁が都費で導入した交通覆面仕様のカムリには、後部バンパー付近に後方向けのドライバーユニットが追加されていました。

なお、スピーカーに水抜き穴を設けていなかったために、水たまりを通過した際のトラブルが懸念され、リコールの対象となったのがスズキのキザシでした。

機動捜査用車のトランクルーム見せてくださいっ!

さらに機動捜査用車には、トランクルーム内にも法執行のための装備品が満載。

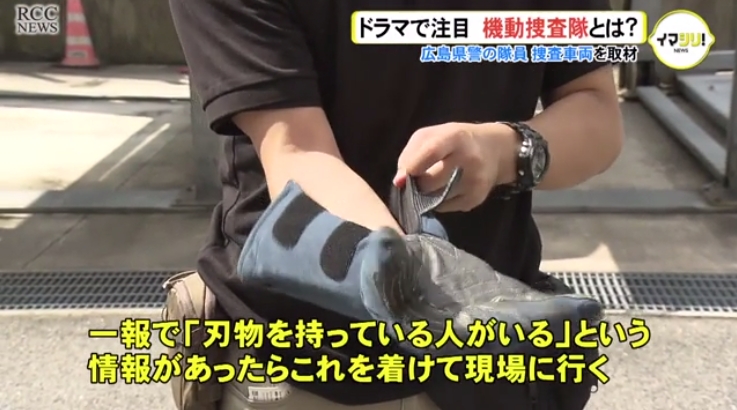

広島県警の機捜車(マークX)のトランクルーム。警杖、さすまたなどの装備品がずらり。ホンモノに憧れるマニアのwannabeカーでも、ここまでやると職質でアウト!?RCC NEWSによる広島県警察本部機動捜査隊の取材動画より引用。 出典RCC NEWS https://news.rcc.jp/archive.php?i=6784

ストップスティック、さすまた、木製警棒もしくは警杖、カラーボール、 ネットランチャー、防弾チョッキ、防弾盾、防弾ヘルメット、防刃グローブといったものが収納されています。

機動捜査車両の後部トランクに積まれている装備品のひとつ『防刃グローブ』。RCC NEWSによる広島県警察本部機動捜査隊の取材動画より引用。 出典RCC NEWS https://news.rcc.jp/archive.php?i=6784

不審車両の逃走を防ぐために使われる「車両強制停車装置」、いわゆる「ストップスティック」は、対象車両の前後タイヤ付近に設置することで機能します。スティック本体にはストロー状の細い中空の刃が内蔵されており、対象車両がその上を通過するとタイヤがパンクし、逃走を阻止できる仕組みです。

この装置はアメリカのメーカーによって製造されており、もともとはアメリカの警察が導入したものになります。

また、逃走車両を識別する手段として、助手席の野球部出身の隊員が防犯用のカラーボールを投げることもあります。

さらに、機動捜査隊の任務には応急的な現場鑑識も含まれているため、ラテックス手袋や足跡を保護するためのゲソ(足)カバーなどの装備も車内に常備されています。

機動捜査用車の仕様と装備品まとめ

機動捜査用車(覆面パトカー)は、細かな仕様が定められており、機動捜査隊員が日常の機動警ら活動や事件が発生した場合の初動捜査を遂行するため、これらの多様な装備が搭載されています。

他の関連記事もぜひご覧ください。