映画『アンフェア the special コード・ブレーキング〜暗号解読』。

その劇中にて、篠原涼子演じる警視庁刑事・雪平夏見が行方不明の刑事を探すため『カーロケータか携帯のGPSで追跡してください』と捜査1課長に緊急要請するシーンがあります。

夏見さんの言うカーロケータって何でしょう?その仕組みと役割を解説します。

カーロケの仕組みと役割

”カーロケータ”とは『カーロケーションシステム(またはカーロケータシステム)』の略。

『無線自動車動態表示システム』とも呼ばれ『地理情報システム』などと並行して全国の警察本部で導入されている『通信指令システム』のうちの各種支援システムです。

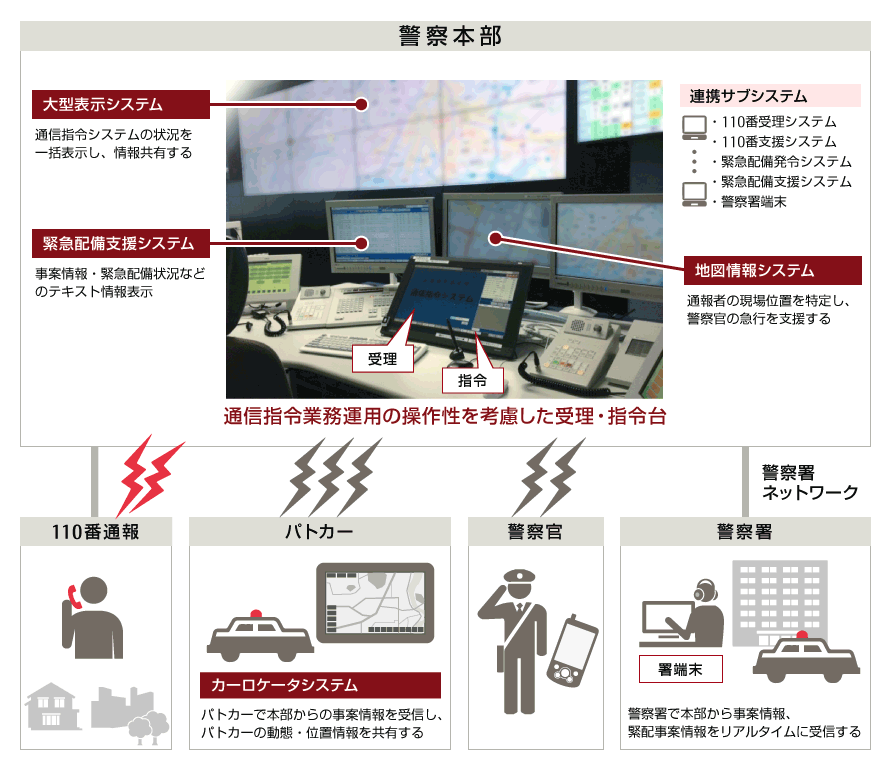

警察本部の通信指令室に設置されている、富士通製の通信指令システムの一例をご紹介します。

画像に描かれている警察官の横にある携帯端末は、「PSD」と呼ばれる警察官専用の携帯電話です(画像引用元:富士通公式ウェブサイト https://www.fujitsu.com/jp/products/network/managed-services-network/command/police/)。

このシステムでは、各警察車両に搭載されたGPS受信機で取得した位置情報(緯度・経度)や走行速度などの動態データを、一定の時間間隔で都道府県警察本部のサーバに送信。

これにより、通信指令課や交通部の高速隊、所轄署などの各端末上で、車両の位置情報をリアルタイムに確認できます。

結果として、事件・事故の現場へ警察官を効率的かつ迅速に派遣できる仕組みです。

このカーロケシステム、実はその歴史は意外と古く、雑誌『ラジオライフ』1984年5月号には、すでに「カーロケ」という名称が登場しています。

同誌によると、昭和49年(1974年)、全国に先駆けてカーロケを導入したのは山口県警本部の通信指令室でした。

また、当時の警視庁方式カーロケが使用していた周波数は360.150MHzだったとされています(編集部調べ)。

さらに、1985年2月号によれば、当時のカーロケは、パトカーが「サインポスト」と呼ばれる特定地点を通過した際に信号を送る方式で動作しており、VHF帯の県内基幹系周波数も使われていたとのことです。

かつて、カーロケーションシステムが全国に普及していなかった1970〜80年代、パトカーの現在地は通信指令室や所轄署の通信室からの無線呼びかけ(マルイチ)に対し、警察官が都度報告するのが当たり前でした。

車載の基幹系無線や、各署に割り当てられた署活系無線を使い、逐一やりとりが行われていたのです。

その後、カーロケの登場によって状況は一変します。よりリアルタイムな対応が可能となり、警察事象への即応性が大きく向上しました。

現在では、カーロケは全国の警察本部で整備され、110番通報の受理を担う通信指令室(警視庁では「通信指令本部」)では、通報者のGPS情報とともに、パトカーの現在地、進行方向、速度といった動態情報が、モニター上の地図や勤務員の手元の画面に常時リアルタイムで表示されます。

こうした情報は、通信指令室とパトカーとの相互通信により一元管理されており、事件や事故の発生時に、警察官やパトカーを迅速に現場へ向かわせる体制が整えられています。

ただし、すべての車両にカーロケが搭載されているわけではなく、ミニパトなど一部の車両は車載無線もカーロケも未装備です。

なお、カーロケ搭載車両の位置情報は、全国の警察本部間で共有できる設計になっており、車両側で送信を意図的に止めない限り、自本部だけでなく他県警のカーロケ車両も地図上で動態確認が可能とされています。

このようなリアルタイム動態管理システムは、近年ではタクシー業界でも標準的に導入されており、効率的な配車による運行最適化が図られています。

これは、パトカーをいち早く現場に向かわせる警察の運用と、本質的には同じ発想に基づいているといえるでしょう。

『カーロケ対応レーダー探知機』がカーロケ電波に反応しなくなった理由

従来の無線自動車動態表示システム(AVM:Automatic Vehicle Monitoring)は、パトカーの位置情報を通信指令室へ断続的に送信する仕組みで、使用されていた周波数は407.725MHzでした。

この旧式システムでは、通常走行時には数十秒ごと、緊急走行時には数秒ごとにこの周波数で動態データが送出されていました。

ところがこの407.725MHzには「受信可能な電波」として知られた側面もあります。

具体的には、広帯域受信機(※)や、受信感度を意図的に絞るためにクリップを曲げた針金アンテナを使って、パトカーが発する搬送波の強度をSメーターで測定したり、AVM電波特有の「ピーギャラピギャー」という音を音響で確認することで、近くにいるカーロケ搭載車両のおおよその位置を推定することが可能だったのです

※なお似た事例ですが、雑誌『ラジオライフ』によれば、現在でも広帯域受信機を使えば、署活系無線の搬送波そのものの検知は可能とされており、通信内容の解読は不可能でも、搬送波の出力パターン(たとえば連続送出など)を観察することで、周辺での事件・事故発生を推測(あるいは妄想)することはできるとしています。

カーロケ電波を探知する『カーロケ対応レーダー探知機』の普及と、それに伴う新たな課題

このように、警察車両が送信するカーロケの搬送波(407.725MHz)を受信し、その電波の強度から車両のおおよその位置を把握するという手法を応用したのが、「カーロケ対応レーダー探知機」と呼ばれる装置です。

これは、特定の周波数帯域の搬送波(キャリア)を常時モニターし、信号強度が一定以上になったときに警告を出す機能を備えています。

この種の探知機は、ユピテル株式会社が2002年に初めて製品化。

その後、他社からも同様の機器が発売され、一般ドライバーの間に急速に普及していきました。

本来は、「緊急車両の接近を事前に検知し、安全運転を促す支援機器」として開発されたものでした。

しかし、こうした機器の犯罪への悪用も問題視されるようになります。

たとえば、内閣府の規制改革推進会議・第9回投資等ワーキング・グループにおける報告の中で、警察庁の担当者は次のような事例を紹介しています。

「警察無線の電波を検知し、その情報から捜査員の接近を察知して、犯行を断念、あるいは捜査を回避した」という実例があったというのです。

これは、実際に検挙された被疑者グループが「カーロケ対応レーダー探知機」またはそれに類する機器を使い、パトカーの接近を把握していたケースと見られます。

こうした背景もあり、取り締まり当局側ではカーロケ端末の電源を一時的に切るなどして、位置情報を秘匿する簡易的な対策を講じる運用も行われていました。

基幹系無線の搬送波にカーロケデータを重ねる「新型カーロケ」への移行

誰でも受信機を使えば、旧型カーロケの407.725MHzを受信することで、パトカーの接近をある程度察知できる――

この状況が、警察活動の実施において大きなリスクとなったため、2004年ごろから全国の警察本部では、より秘匿性の高い新型カーロケへの移行が始まりました。

新型カーロケでは、パトカーの動態情報(位置・速度など)を、

-

APRデジタル警察無線の基幹系にカーロケデータを重ねて送信する「APR重畳(ちょうじょう)方式」

-

民間通信網を使ったパケット通信方式

上記のいずれかで伝送する仕組みが採用されました。これにより、一般の探知機では電波の傍受や位置推定が困難となり、数年をかけて旧型システムは段階的に廃止されていきました。

なお、APR重畳方式においても、VHF帯の基幹系無線の移動局側(アップリンク)の周波数を把握していれば、受信によって警察車両の動きを探知できる可能性は残されています。

実際、事前に警察用VHF周波数がプリセットされている専用機器(例:エフ・アール・シー製「FC-S117」)を用いれば、ある程度の探知が可能ともされています。

しかしこのVHF帯は、一般的な市販受信機ではスケルチ(雑音抑制機能)が働いて電波を感知しづらいことが多く、探知は現実的には難しいとするのが無線マニアの間での通説です。

また、ダウンリンク側(本部→車両)の電波は常に送信されており、受信に意味はありません。

民間回線利用の現行カーロケは探知が技術的に不可能

一方、現行のカーロケで主に使われている民間通信回線(パケット通信方式)の場合、その搬送波は一般の携帯電話と同様の周波数帯域を使用しています。

そのため、カーロケ特有の搬送波を識別することは極めて困難であり、結果として探知は技術的にほぼ不可能とされています。

カーロケ用アンテナの変遷

なお、こうした現行のパケット通信方式カーロケでは、パトカーの助手席側ダッシュボード付近に設置された、日本電業工作社製『FOMAアダプタ用簡易アンテナ』が使用されています。

対して、旧型カーロケ(407.725MHz方式)が運用されていた時代には、日本アンテナ製『MG-UV-TP』という製品が多くの車両に装備されていました。

これはユーロアンテナ風に偽装された車載アンテナであり、署活系UHF・車載VHFに加え、カーロケの407.725MHzにも対応する3波対応型として設計されていたものです。

旧型カーロケ電波は本当に受信不可能?

現在、ほぼすべての警察本部では新型カーロケに移行済み。しかし、警視庁では近年でも現行型と旧型が並行配備中。

職務質問に関連する動画で、神奈川県警管内(2012年ごろに新型カーロケへ移行済み)から警視庁管内に転身すると、カーロケ近接受信の警告をレーダー探知機がしつこく発するのはこのため。

したがって旧型カーロケを使用する一部地域に限って言えば、現在も受信は可能と言えます。

『カーロケナビ』の登場

現在配備されている警察車両のうち、本部系の自動車警ら隊、機動捜査隊、交通機動隊などの第一線で活動する車両には、従来の「カーロケ」から進化した、『カーロケナビ(無線自動車動態表示システム)』が搭載されるのが主流です。

従来のシステムでは、単にパトカーの現在地を通信指令室へ送信するだけでしたが、カーロケナビでは、それにとどまらない高度な機能が追加されています。

カーロケナビの驚くべき機能とは?

画像・文字情報による出動情報の共有

カーロケナビの最も大きな進化は、相互通信機能の搭載。これにより、通信指令本部から発信される以下の情報を、カーロケナビの画面上にリアルタイムで表示・共有できるようになりました:

-

110番通報の内容

-

通報現場の住所や詳細な文字情報

-

被疑者の服装・特徴、関係車両の画像

-

現場写真や映像情報

映像などの情報を送信する際、カーロケシステムを運用する捜査員は、まず通信指令課に対して「これより映像情報を送る」旨を通話で報告し、その後に画像データなどの送信を行う決まりとなっています。

動画像の即時共有はもはや警察の常識

現在の日本の警察においては、現場の動画像を即時に共有することが当たり前になっています。

たとえば、パトカーには赤色灯の上部に360度カメラを設置する例が増えており、撮影された映像はリアルタイムで通信指令室へ送信されています。

また、地域警察官が110番通報などで現場に臨場した際は、PSD(地域警察デジタル無線システム)端末の内蔵カメラで撮影した映像を一旦通信指令室に送信し、そこから他のカーロケナビ搭載車両へ配信することも可能です。

さらに、オービスなどで探知された手配車両の情報は、管内の全てのカーロケナビ搭載車両に対して一括で緊急配信されます。

勤務状況の本部送信もワンタッチで

カーロケナビは、パトカーのセンターコンソール中央または助手席に設置されており、画面操作によって以下のような勤務状態を指一本で本部に報告することも可能です:

-

交通取締中

-

遊動警ら中

-

特命活動中

-

休憩中 など

警察の集団捜査力に最大限活用される『チームナビ』

カーロケナビにはさらに、逃走車両の追跡など現場対応で効果を発揮する「チームナビ」機能も付加されています。

従来のカーロケナビでは、各パトカーの位置情報は警察本部通信指令課のモニター上でのみ把握可能で、現場の警察官は無線を通じて本部から指示を受けるのみでした。

これに対し、チームナビはパトカーのナビモニター画面上で、現場の車両同士がお互いの位置をリアルタイムで把握・共有できる機能です。

これにより、現場の判断でより迅速・柔軟な連携行動が可能となっています。

捜査現場での連携を支える実践機能

たとえば、夜の市街地を静かに巡回する自動車警ら隊(PC)は、突発事案の初動に強い地域総務遊撃隊や、刑事部の機動捜査隊(機捜)ともチームナビによって連携しています。

このチームナビ機能は主に以下の車両に搭載され、活用されています:

-

制服警察官用の警ら用パトカー

-

交通取締り用パトカー

ナビ画面上では、「けいし110」「こうき434」「きそう216」といった無線コールサインによって周囲の警察車両が視覚的に表示。

逃走車両の追跡時には、現場のパトカー同士が無線で連絡を取りながら、ナビ画面を見て先回りして行く手を塞ぐといった戦術的な対応も可能です。

モニター上に個人宅の苗字が表示される仕組み

さらに、チームナビが現場到着を加速させるもう一つの理由が、ナビモニター上に表示される高精細な住宅地図の情報です。

この地図には、単なる道路情報だけでなく、

-

個別の住宅の形状

-

各戸の苗字

までもが表示されます。

外見こそ一般的な車載カーナビに似ていますが、その中身は、営業職や訪問業者が利用する「ゼンリン住宅地図」とほぼ同等の情報量を備えており、個人情報保護が叫ばれる現代にあって極めて詳細な位置情報を警察が活用している実態が垣間見えます。

実際、ゼンリンの住宅地図は警察や消防でも公式に使用されており、カーロケナビは、エレクトロニクスと個人情報が融合した高度情報装置であると言えます。

※出典:『ラジオライフ』2006年2月号 69ページより

かつて使用されたカーロケナビはパナソニックの業務機「CN-VX8200A」

かつて広く警察車両に配備されていたカーロケナビの機種は、パナソニック製の業務用カーナビ「CN-VX8200A」の警察向け仕様でした。

このナビゲーションシステムは、警察だけでなくタクシー業界でも使用されていた実績があり、新品価格は32万円にもなる高機能モデルです。

警察においては、位置情報の送受信や捜査支援など、カーロケ機能の中核としてこの機種が長らく用いられてきました。

起動時のユニークな演出

この「CN-VX8200A」を起動すると、まず女性の音声で「ハロー!パナソニック・ナビゲーション・システム」という案内が流れます。画面上には、スーツ姿のOL風アニメキャラクターが登場するという、意外にも遊び心ある仕様が施されていました。

さらに、起動のたびに異なる女性キャラクターが現れ、中には視線を引くようなムフフな演出も…。そうした一風変わった要素が、業務用ナビでありながらも記憶に残る存在感を放っていたのです。

もっとも、警察本部によってはこのキャラクター部分を独自にカスタマイズしている場合もあり、なかには各県警の地味なマスコットキャラに差し替えられている例も見られました。

そのようなケースでは、起動時の女性キャラ特有の華やかさがなくなり、「ちょっとがっかり…」といった声も聞かれたとか。

カーナビベースのほか、タブレット端末も普及

さらに現在ではカーナビベースの警察仕様品ではなく、パナソニックの民生用タブレットPC「TOUGHPAD」などが搭載されている場合も。

カーロケナビの設置場所に関する安全性の指摘も

カーロケナビが装備されているのは、所轄署の警ら車両のほか、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊など、いわゆる本部直轄部隊に所属する警察車両です。

一般の自家用車であれば、カーナビを複数取り付ける必要はなく、オンダッシュタイプの純正カーナビがひとつ設置されていれば十分ですが、クラウン型のパトロールカーでは事情が異なります。

というのも、ダッシュボード中央部には、パトカーに必要不可欠なサイレンアンプや、警ら用車両であれば速度計測装置「ストップメーター」などがすでに組み込まれており、ナビの設置スペースが確保できないのです。

このため、カーロケナビは助手席側への後付け設置となるのが一般的です。

例外的に、車両中央のセンターコンソール部分に変則的な設置を行っている例も見られますが、多くの警察本部では助手席側設置が標準的なスタイルとなっています。

また、警ら車両・交通取締車両・機動捜査車両などは原則として乗員2名での運用が基本とされており、カーロケナビの操作は助手席の相勤者が担当する役割分担となっています。

設置位置の安全性に関する取材と見解

このような配置に対し、自動車専門誌などで活躍するフリーライターの山崎龍氏は、安全性の観点からその妥当性に疑問を呈し、車両メーカーおよび警察当局に取材を行いました。

山崎氏の取材によれば、警察車両の架装は通常、各都道府県警察の依頼により指定の業者が取り付け作業を行っているとのことですが、実際にその作業を担当するトヨタテクノクラフト(現・モデリスタ)では、「助手席側にエアバッグが展開した際、カーロケナビが外れて飛ぶ可能性があり、必ずしも適切な設置位置とは言えない」とする見解を示しています。

これに対し、警察当局側は『助手席側への設置が危険であるという認識は持っておらず、実際にナビが外れて乗員が負傷したという事例はこれまで報告されていない』と説明しています。

このように、カーロケナビの設置位置をめぐっては、現場での実用性と安全性の間で意見が分かれているのが実情です。今後の技術的進化や設計見直しによって、より安全かつ実用的な装備形態が模索されていくことが期待されます。

第72回 パトカーのカーナビ設置場所について https://www.croooober.com/feature/4410701

カーロケのまとめ

以上のように、パトカーに搭載されているカーロケナビは、一般に市販されているカーナビとはまったく異なる、高度な情報共有システムとして運用されています。

一方で、小型のパトカー(いわゆるミニパト)にはこのカーロケナビが未搭載であるほか、所轄署に配備される私服警察官用の捜査覆面車両においては、専用のカーロケナビではなく、市販の比較的安価なカーナビで代用されるケースも多く見られます。

他の関連記事もぜひご覧ください。