飛行援助用航空局(フライトサービス)とは?

「フライトサービス」という言葉を耳にされたことはありますか?

この無線局は、大規模な空港にあるような航空交通管制塔(TWR)や飛行場通信業務所(RDO)とは異なる、ちょっとユニークな通信です。

主に場外離着陸場などで、飛行の安全を支える大切な役割を果たしています。

飛行場管制は行われていないものの、トラフィックの多い飛行場やヘリポートにおいて、安全の確保という観点から航空機と地上が行うのがいわゆる「アドバイザリーサービス」です。

アドバイザリーは飛行場管制にとても似ていますが、絶対的な指示という特性はありません。

空港にない場所にこそ必要な情報の目

通常、国が管理する大きな空港では、航空法に基づいてTWRやRDOといった通信機能が整備されています。

しかし、グライダー滑空場や民間運営のヘリポートといった場外離着陸場では、こうした通信設備が設置されていないことがほとんどです。

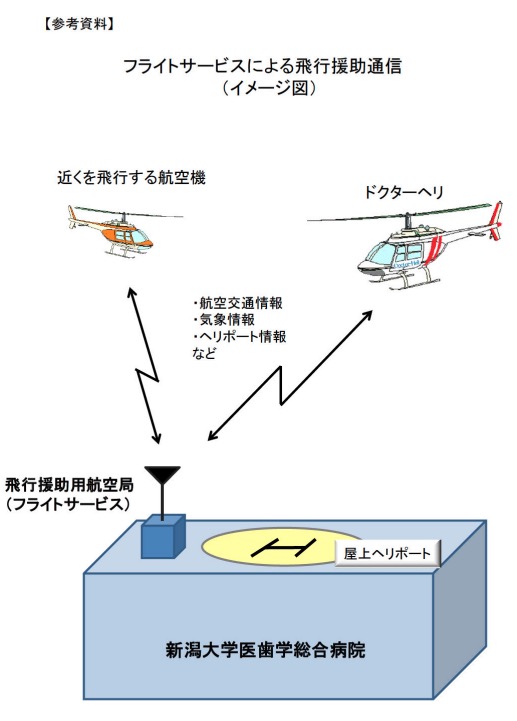

フライトサービスによる飛行援助通信(イメージ図)参照元:https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/hodo/h24/120927_betten.pdf

そこで登場するのが、飛行援助用航空局(Flight Service:フライトサービス)と呼ばれる無線局。

これらは独自に設置され、主に飛行上の安全に関する情報をパイロットへ提供する目的で運用されています。

無線通信上では「〇〇フライトサービス」といったコールサインで呼ばれ、飛行場の特徴に合わせた柔軟な運用がされています。

フライトサービスは主に当該飛行場に所属する航空機への離着陸時の安全情報、気象、飛行場周辺を通過する外来機へのトラフィック情報の提供を目的としています。

TWR、RDO、の設置されていない飛行場、ヘリポート、滑空場等において滑走路、トラフィック、気象状況等に関する情報を航空機に提供するために開設された無線局。

公益社団法人 日本航空機操縦士協会「2023 区分航空図の見方」(PDFファイル)より

主な内容は「カンパニーラジオ」に近く、業務無線のような側面もあります。

日本各地で活躍するフライトサービス

現在、日本国内には数十カ所の常設フライトサービスがあります。

特にグライダー滑空場では、川の近くの河川敷に滑走路が設けられていることも多く、災害時の水害を考慮して、通信設備は車両で移動可能なコンテナ型の簡易管制塔として運用されているケースも珍しくありません。

フライトサービスの無線設備の一例。必要最低限の簡素なもの。

代表的なフライトサービスをご紹介しましょう。

| 地域 | フライトサービス | 設置場所 |

|---|---|---|

| 北海道 | 美唄フライトサービス | 美唄農道空港 |

| 北海道 | 滝川フライトサービス | たきかわスカイパーク |

| 北海道 | 当麻フライトサービス | 当麻滑空場 |

| 北海道 | 美瑛フライトサービス | 美瑛滑空場 |

| 岐阜県 | 大野フライトサービス | 大野滑空場 |

| 長野県 | 長野フライトサービス | 長野市滑空場 |

| 山梨県 | 双葉フライトサービス | 双葉滑空場(日本航空学園) |

| 群馬県 | 板倉フライトサービス | 板倉滑空場 |

| 群馬県 | 群馬フライトサービス | 群馬ヘリポート |

| 千葉県 | 関宿フライトサービス | 関宿滑空場(※歴史ある滑空場) |

主なフライトサービスの周波数は以下の通りです。

表1アドバイザリーサービス局

| 局名(コールサイン) | 周波数 | 運用場所 |

| 滝川フライトサービス | 130, 65MHz | 滝川滑空場(北海道滝川市) |

| 栃木フライトサービス | 130. 80MHz | 栃木ヘリポート(栃木県芳賀町) |

| 関宿フライトサービス | 130. 65MHz | 関宿滑空場(千葉県関宿町) |

| 桶川アドバイザリー | 130. 75MHz | ホンダエアポート(埼玉県川島町) |

| 双葉フライトサービス | 130. 80MHz | 日本航空学園(山梨県双葉町) |

| 鈴鹿フライトサービス | 130. 65MHz | 鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市) |

| 岡南エアーサービス | 130. 75MHz | 岡南飛行場(岡山県岡山市) |

関宿FSの運用例に見る“空の見張り番”

飛行中の滑空機(グライダー)は滑空場のフライトサービスから指示を受けて飛行する

たとえば、千葉県野田市には複数のグライダークラブが共同で訓練を行っている「関宿滑空場」があります。

関宿滑空場では、関宿フライトサービス(関宿FS/130.650MHz)が、場内および周辺を飛ぶ航空機の安全運行を支えています。

関宿FSの通信要領は、航空交通管制(ATC)にならったもので、簡潔で明瞭、かつ確実に伝えることを重視。

とくに特徴的なのは、関宿FSからの通信が「案内」ではなく、場合によっては航空機が従うべき“命令”に近い扱いとされている点です(もちろん、緊急事態を除きます)。

もう一つの役割「インフォメーション」

さらに、フライトサービスの大切な業務の一つに「インフォメーション」があります。これは、周辺を飛行する外来機からの問い合わせに対して、周囲の交通状況や安全に関する情報を提供するサービスです。

このように、小さな滑空場のフライトサービスという無線通信は決して目立つ存在ではありませんが、空の安全に寄与しています。

関宿フライトサービスにおける情報提供の推奨

関宿フライトサービス(周波数:130.650MHz)では、滑空場を中心とした半径約9km圏内を高度6,000フィート以下で通過する航空機に対して、グライダーの運航状況などの情報提供を受けることが推奨されています。これは、滑空機の飛行が視認しにくく、接触リスクを未然に防ぐために大変有効な手段となっています。

フライトサービスと英語のやりとり事情

一部のフライトサービスでは、所属外の航空機が通過の際に英語でコンタクトしてくることもあります。

なかには、流ちょうな英語で問い合わせてくる日曜飛行家(いわゆる“サンデーパイロット”)に対して、本職の航空管制官ではないフライトサービスの担当者が、少し戸惑いながら片言の英語で応対する…そんな微笑ましい場面も見られるようです。

ですが、フライトサービス全般では安全性を最優先に考え、英語ではなく、誰にとっても分かりやすく明瞭な「日本語」での通信が推奨されています。

実際の運用でも、ほとんどのやりとりが日本語で行われており、航空無線の受信に興味を持った初心者の方にも親しみやすい環境といえるでしょう。

フライトサービスの役割とその限界 ― 管制とは異なる「協力型」の運用

一般的なフライトサービス(インフォメーション局)では、その飛行場に所属する航空機の運航状況のほか、近隣を飛行中の航空機に関するトラフィック情報を提供しています。また、必要に応じて周辺空域を飛行中の機体に対して、通過空域や高度などを具体的に「指定」することもありますが、これはあくまで“協力要請”にとどまります。

つまり、空港の航空交通管制(ATC)のような絶対的な「管制権」は持っておらず、自飛行場あるいは場外離着陸場に所属・利用する航空機に対して、運航の安全を確保するために情報提供や指示を行うことが中心となります。他所の航空機、すなわちその飛行場に属さない機体に対しては、要請があった場合に限ってトラフィック情報(インフォメーション)を提供するという位置づけです。

ただし、関宿フライトサービス(関宿FS)では、少し事情が異なります。同FSでは「本来、フライトサービスからの案内は許可や指示であって命令ではなく、法的に従う義務もない」と明言しています。その一方で、実際にはそれに近い強い“指示”として取り扱われることが多く、関宿FSではそれを明確に意識した運用がなされています。

つまり、関宿FSの運用においては「通常はFSの指示に従うことが前提」でありながらも、「非常時には操縦者自身の判断で安全確保を最優先に行動する」ことが基本方針とされています。このような明確な方針のもとで、安全を最優先にした交信が行われているのです。

このような事情から、関宿FSでは「管制」と「フライトサービス」は明確に異なるものであるという理解が重要だとされています。つまり、FSはあくまで航空機の安全な運航をサポートする“助言的な存在”でありながら、その実務運用の中では、しばしば管制に近い役割も果たしているのです。

総じて、フライトサービスの通信内容は以下の三つに大別されます。

-

クリアランス(許可)

-

インストラクション(指示)

-

インフォメーション(情報提供)

これらはすべて、空の安全を守るための重要な要素であり、フライトサービスが果たす役割の幅広さを物語っています。

典拠元 関宿滑空場(NPO法人)http://www.sekiyado-gf.jp/images/kitei/tuusin.pdf

こんな交信が行われるかもしれません―フライトサービスとヘリの交信 ― その一例

フライトサービスは、滑空場などの周辺を飛行する航空機にとって、貴重なトラフィック情報の提供源です。

以下は、実際の交信ではありませんが、フライトサービス(FS)周辺をヘリが通過する際、トラフィック情報をFSに求めた場合の、想定される会話の一例です。

航空機からの呼び出し

「○△フライトサービス、こんにちは。こちら海上保安庁ヘリ「JA6905くまたか」です。現在、○×市上空を1,500フィートで飛行中。千歳飛行場へ向かっています。○◆市上空のトラフィック情報をお願いします。」

フライトサービスの応答

「くまたか、こんにちは。こちら○△フライトサービスです。現在、○◆市上空では、2,000フィート以下にて軽飛行機およびグライダーが3機、訓練飛行中です。可能であれば、高速道路より東側を通過していただけると助かります。追加情報として、××農道空港ではセスナ機が1機、同じく2,000フィート以下で訓練中。さらに、北西方面から▼◆市立病院へ向かって、ドクターヘリが3,000フィートで飛行中です。」

航空機の返答

「了解しました。高速道路より東側を通過いたします。この空域を離れるまで、引き続きこの周波数をモニターします」

フライトサービス

「○△フライトサービス、了解です。」

その後しばらくして、空域を離脱した際のやりとりが続きます。

航空機からの終了連絡

「空域を離れましたので、この周波数を離れ、千歳のタワーとコンタクトいたします。ありがとうございました。以上、くまたか」

フライトサービスの見送り

「○△フライトサービス、了解しました。お気をつけて、どうぞ。」

航空機のラストメッセージ

「サンキュー、グッデイ!」

フライトサービスの周辺で大規模な災害や事故が発生した場合

飛行援助用航空局、いわゆるフライトサービスを有する飛行場やその周辺で、大規模な事件・事故、あるいは自然災害などが発生した場合、状況は一変。

災害発生時に活発化するフライトサービス周波数 ― 緊急時の空にも秩序あり

ドクターヘリや報道関係のヘリコプター、警察航空隊などが次々と現場空域に集結し、一気に空域の密度が高まります。

これに伴い、フライトサービスには各機からのトラフィック情報の提供要求が殺到し、当該飛行場のフライトサービス周波数は活発に。

さらに、航空機同士が互いの位置情報や意図を伝え合うために使用する共通通信周波数「122.600MHz」でも、交信が急増。

この周波数は特に空中での視認による衝突回避(See and Avoid)を目的とした、航空機同士の近接交信に使用されており、災害時の空域では欠かせない存在です。

また、飛行場そのものが臨時のヘリポートとして使用される場合もあり、状況によっては通常行われているグライダーやセスナ機の訓練飛行、スカイダイビングなどの一般飛行活動が一時中止されるケースもあります。空の安全を確保するためには、こうした措置が不可欠。

災害時に活発化する周波数については、別ページでもまとめていますが、平時からフライトサービスの周波数を傍受し、日頃の運用状況に慣れておくことが、いざという時の迅速な情報収集につながります。

参考サイト

総務省総合通信局公式サイト フライトサービスによる飛行援助通信 (イメージ図)

https://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/hodo/h24/120927_betten.pdf