実はNG?付属アンテナで広帯域受信するリスク

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 結論 | 付属アンテナだけでの受信は、受信機の性能を活かせないため推奨されない。 |

| 理由 | 付属アンテナは汎用設計で帯域が広いが、特定帯域の受信感度・選択度が低いため。 |

| 影響 | 受信範囲が狭く、微弱信号や特定周波数の安定受信が難しい。 |

| 改良の方向性 | 外部高性能アンテナ(ハンディ用・屋外設置型など)への切替を検討。 |

| この記事で分かること | • 付属アンテナの弱点 • 受信性能向上のためのアンテナ選び • 具体的な種類と用途 |

広帯域受信機を購入すると、標準の付属アンテナが同梱されていますが、実は付属のアンテナをそのまま使っての受信はNGです。

その理由は、受信機本体が高性能であっても、付属アンテナの性能がそれに追いついていないからです。

特に、受信感度や選択度を重視する場合、アンテナの性能は受信機の能力に大きな影響を与えます。

これから広帯域受信機の購入を検討している方は、併せてアンテナの重要性を理解したいものです。

どのハンディ用アンテナを買えばいいのかは、以下の記事でまとめています。

特に人気の広帯域受信機について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

■関連記事■

≫ SSBモードを受信できる受信機材『SSB対応BCLラジオ』は?

≫ 航空無線を受信するためにはまず広帯域受信機を購入しよう!

≫ 広帯域受信機ではスキャンとサーチを使い分けて効率的に受信しよう!

≫ 受信機を買ったら高性能アンテナも絶対に買ったほうが良い理由とは?

無線の領域では、アンテナは電波との最初の接点であり、それが受信したい周波数に対応していなければ、どれだけ高性能な受信機を使っても、受信結果は思うように伸びません。

筆者も受信初期は、室内受信+ハンディ機に付属のアンテナでしたが、限界を感じ、屋外設置のアンテナに切り替えました。

すると、ハンディ機に付属のアンテナでの受信に比べて、優位性は明らかでした。

その経験から、「付属アンテナは使わない」、「可能な限りアンテナは屋外設置」という基本を学び、対応周波数の特性やアンテナ長の重要性を身をもって理解することになりました。

筆者のように、遠回りをしないためにも、ぜひ基本ポイントだけでも抑えていただければ幸いです。

受信の初歩は「付属アンテナ」からの脱却

受信機の標準付属アンテナを交換すべき理由と結論は、すでに記事の冒頭で示した通りです。

ハンディ機付属のアンテナよりも感度の高い、社外メーカーのアンテナに交換しましょう。

広帯域受信機に使う社外アンテナには、大きく分けて次の2種類があります。

ハンディ用アンテナ(携帯型)

これは付属の標準アンテナ同様、コンパクトなタイプです。

-

概要:受信機本体のBNCやSMA端子に直接接続して使うタイプ。

-

特徴:

-

携帯性に優れ、室内・外出先などで手軽に使用可能。

-

例:第一電波工業(DIAMOND)の「RH-770」「SRH789」、コメットの「HRX-100」など。

-

小型でもVHF/UHF帯の受信性能が高いモデルが多い。

-

-

短所:

-

アンテナ長と感度はトレードオフ。全長が短いため、受信感度や指向性は据え置き型に劣る。

-

屋内での使用では遮蔽物により電波の入りが悪くなる。

-

とくにエアバンド受信では、外出先での利便性が大きな要素です。

単に「長くて性能が良い」だけで選ぶのはNG。

使用する環境や場面に合わせた取り回しのしやすさ、携帯性も考慮してください。

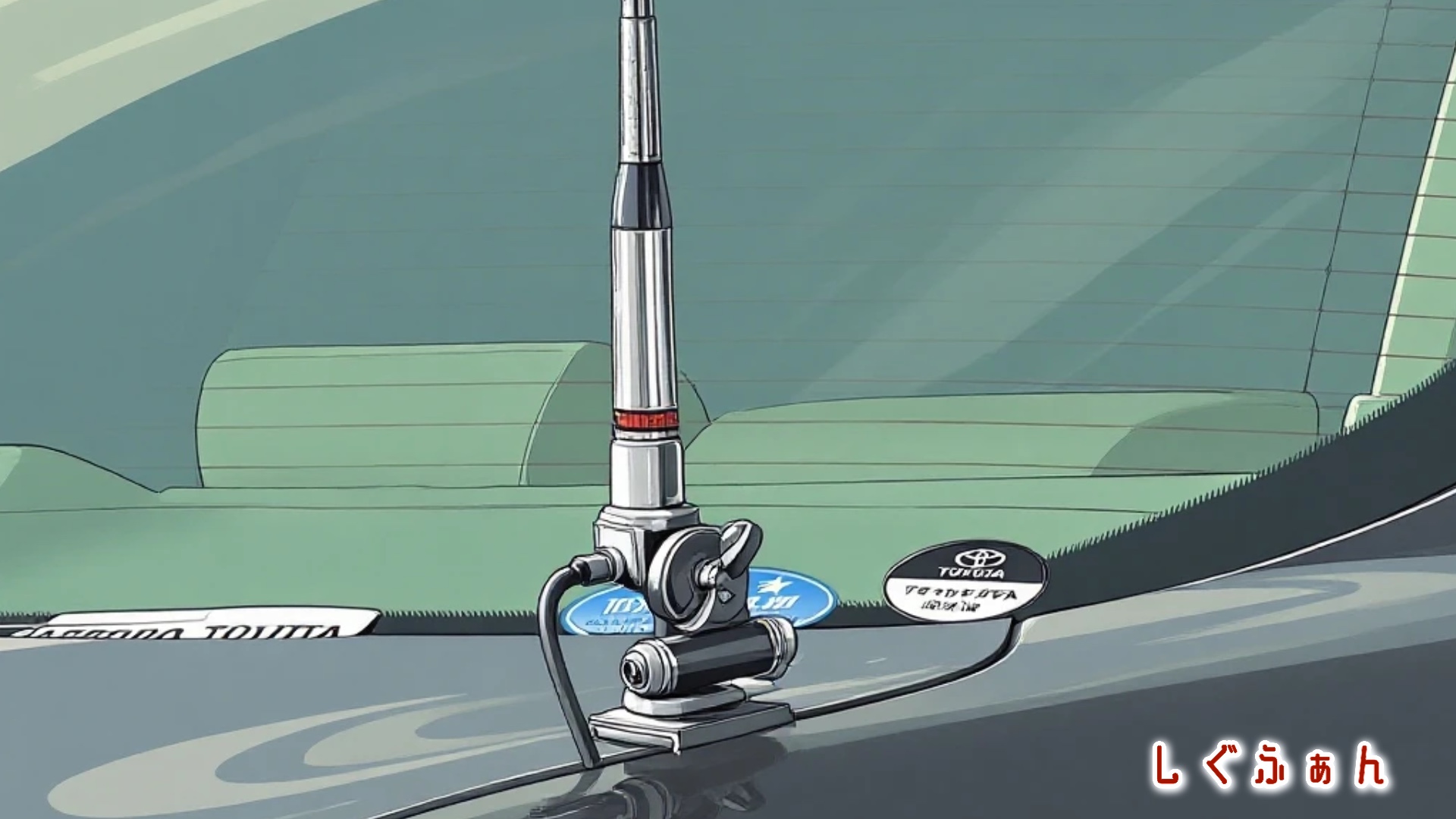

屋外設置型(車載のモービルアンテナ含む)

-

概要:住宅の屋根に設置するタイプおよび、車のルーフやトランクに装着するタイプ(モービルアンテナ)。

-

特徴:

-

金属ボディを「アース」として利用するため、受信効率が高い。

-

走行中でも安定した受信が可能。

-

例:DIAMONDの「MR77」「NR770R」、コメットの「SB15」など。

-

-

短所:

-

設置にはマグネットベースやルーフレールなどが必要。

-

車外に出して使うため、取り外しや保管に手間がかかる。

-

また、モービルアンテナは「車用」というイメージが強いですが、自宅のベランダでも使える万能アンテナです。

むしろ、アパートやマンション住まいで据え置き型アンテナを設置できない人には最適な方法です。

ただし、いくつかの注意点とコツがあります。以下で詳しく説明します。

この2種類のほかに、さらに感度を上げたい方は「八木アンテナ(指向性アンテナ)」や、より多くの周波数帯域を楽しみたい方は「ディスコーンアンテナ」を使うこともあります。

以下の記事で解説しています。

とはいっても、屋根の上にあがっているテレビ受信用の八木アンテナを使うのはNG。

なぜ付属アンテナは短い?その設計意図は「共用化」?

広帯域受信機に慣れてくると、より遠くの電波を安定して受信したくなり、高性能な外部アンテナの導入を考えるのは自然なことです。

とはいえ、その前に、まずは「なぜ付属アンテナは短く設計されているのか」という点を理解したいですよね。

携帯型の広帯域受信機に付いてくるアンテナは、20cm前後のラバーで覆われた短いタイプが多く採用されています。

これは「ヘリカルアンテナ」と呼ばれる構造で、内部の導体がらせん状に巻かれているのが特徴です。

この構造により、アンテナを物理的に短くしながらも、ある程度の周波数帯での受信性能を確保できるよう工夫されています。

「最初から長くて高性能なアンテナを付けておけばいいのでは?」と思うかもしれませんが、広帯域受信機は多種多様な周波数帯(たとえば30MHz~1GHz以上)を受信対象とするため、特定の周波数帯に最適化したアンテナでは逆に使いにくくなってしまいます。

たとえば、150MHz帯で最適なアンテナ長は波長の1/4である約50cm程度ですが、そのサイズのアンテナでは低帯域やUHF帯の感度が落ちてしまいます。

つまり、付属アンテナは「どの帯域にもそこそこ対応できる」汎用型として設計されているのです。

IC-R6に付属するアンテナは“アマチュア無専用”?

たとえば、アイコムの人気受信機『IC-R6』に付属している純正アンテナFA-S270C。

これは、もともとアマチュア無線機である「IC-T70」などにも付属しているデュアルバンド・アンテナであることからも分かるとおり、設計上の共振周波数は 144〜148MHz/430〜450MHz に最適化されています。

おそらく、IC-R6ではコストや生産効率を重視して、同社の低価格帯製品で共通化された“汎用アンテナ”が同梱されていると考えられます。

ともかく、残念ながらIC-R6の標準アンテナでは118〜136MHz(航空無線)や225〜330MHz(ミリタリーエアバンド帯)が共振点から外れており、感度が上がりません。

ですが、これはIC-R6の仕様を考えれば自然です。

本来、ノーマルのIC-R6は200〜300MHz帯域の受信を自主規制しています。

つまり「元々、聞かせない帯域」とメーカー加入団体が判断しているわけです。

ところが、受信マニアの領域ではそれでは満足できません。

そこで一部の販売店やユーザーが「魔改造」を施し、本来は受信不可のUHF帯域に無理やり手を伸ばしてGCIを聞けるようにしてしまうわけです(受信改造と言います)。

ハンディアンテナの比較を詳しく行った三才ブックス社様の「受信アンテナフル活用ガイド」でも、FA-S270Cについては「(測定値について)UHF帯エアバンドには感度が出ていない」という衝撃的なデータが掲載されています。

もちろん、アマチュア無線専用のアンテナだからといって、他の帯域が全く聞けないわけではありません。

しかし、IC-R6自体は高感度・高性能な広帯域受信機ですが、標準アンテナのままでは、特定周波数帯に限られた性能しか発揮できず、特に遠距離通信や微弱な信号の受信には限界があります。

そのため、広帯域受信用に設計された外部アンテナや、目的の周波数帯に特化した社外メーカーの高性能アンテナへの交換が必須になるのが実情というわけです。

具体的な推奨アンテナについては、下記で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

一方、同じくアイコムの上位モデル『IC-R30』では、より広範囲の周波数帯で安定した受信ができるよう、伸縮式のロッドアンテナが標準装備され、使用シーンに応じた柔軟な対応が可能でした。

受信専用ならSWRは気にしなくてOK?

アンテナに関する議論では、よく「SWR(定在波比)」が登場します。

これは主に送信機器での重要な評価指標であり、アンテナと無線機との整合(マッチング)が取れているかを数値化したものです。

SWRの値が1:1に近いほど、送信電力がロスなく空中に放射される理想的な状態であり、逆にSWRが高い場合、反射波によって送信機が損傷するおそれがあるため、正確な測定とチューニングが必要です。

しかし、受信専用の広帯域受信機では送信を行わないため、SWRを気にする必要は基本的にありません。

アンテナの整合が多少ずれていても、受信感度に多少の影響が出る程度で、機器が故障するようなリスクはありません。

ただし、受信感度を最大限に引き出すためには、周波数に合ったアンテナ選びが重要になります。

アンテナの疑問各種

ハンディ受信機のアンテナ接栓は主にSMA(ねじ込み式)とBNC(簡易着脱式)の二種類。

例としてIC-R6やDJ-X100はSMA接栓です。

上で紹介した各種アンテナはいずれも『SMA(オス)型』と呼ばれている接栓なので、そのまま使用可能。

もし、間違ってBNC(簡易着脱式)接栓のアンテナを買ったとしても、数百円程度でBNCからSMAに変換するプラグを買えば変換して使用できます。

お金に余裕があれば、各種変換コネクターも一通り持っておくと助かります。

なお、ヤエスのFT-60(アマチュア無線機)など少数のハンディ機では『逆SMA型』を備えている場合も。こちらも変換アダプターがあれば大丈夫です。

一方、アマチュア無線機のモービル機やデスクトップ型の受信機では『MP型コネクター』が主流です。

こちらもMP⇔SMA、あるいはその逆に変換できるプラグもあります。

受信のみと送信もできるアンテナ、違いはなに?

一般的に受信機で受信専用に使うのであれば、受信専用アンテナで問題ありません。

しかし、将来、開局申請してアマチュア無線機を購入し、その運用も併用して行いたいなら、送受信対応アンテナを買うのも良いでしょう。

耐入力○○Wまでと書かれていれば、送信が可能なアンテナです。

一方、送信不可と明記されているものは受信専用ですので、送信には使えません。

もし使うと、アンテナどころか無線機も壊れてしまう場合があるので、絶対に送信しないでください。

自動車で受信する場合は?

受信機を車に積んで、移動しながら受信する場合もハンディアンテナをそのまま使っても、ある程度は入感します。

しかし、車は基本的に鉄の箱。できるだけアンテナを車外に出すほうが、微弱な電波も受信できます。

ただ、アンテナを屋根につけるとパトカーに止められたり、屋根に傷が付いたり、日焼けしたり、駐車場でアンテナをぶつけたり、挙句の果てに盗まれたりすることもあるので、あえて外に出さないほうが良い場合も。

多様な運用スタイルは人それぞれ。受信性能を優先するか、秘匿を優先するか、ぜひ楽しみながら研究されてみてください。

こんなアンテナもあります。

やはり車外にアンテナを設置することで、より良好な受信を楽しめます。

まずは、先に紹介した「マグネット一体型アンテナ」でも、受信機付属アンテナで受信するより遙かに受信感度がアップするのでお試しあれ。

取り付ける場所は車のルーフ(屋根)になり、一番手軽な取り付け方法がマグネットベース(基台)を使う方法です。

磁石ですので、車の屋根に簡単に貼り付きますが、マグネットと屋根の間に小石や砂などが入り込んだまま走行すると、屋根にひっかき傷がつくので注意。

マグネットは自分の指を車のルーフとはさむ危険性があるほど強力。通常の走行では外れることはありません。

また、モービル用アンテナも室内で使うことができますが、本来は車のルーフに装着することでアースが作用し、送受信ともアンテナ本来の性能を発揮します。

室内で使う場合もベランダや屋根の金属面に張り付けてアースを作用させたうえで受信するほうが良いでしょう。

とはいえ、本来アースを作用させるのは送信時にSWRを下げて、より良好な交信を行うため。受信のみならあまり気にしなくてよいかもしれません。

同軸ケーブルも重要

実はアンテナ同様に同軸ケーブルも重要です。

一般的には細いよりも太いほうが電波の減衰を少ないため、送受信で有利。

また、同軸ケーブル自体もアンテナの役割を果たすため、絡ませての設置はNG。

山頂受信で効率化

山頂は平地に比べ、はるかに多くの交信を受信しやすくなります。世界が広がります。

各種無線で、とても遠い地域の市町村名が交信に出てくれば、驚きと感動が。

最終手段……自宅の屋根にアンテナを上げる!

家で受信機を使う場合も窓辺に本体やアンテナを置けば、それなりに受信してくれます。

自宅が二階建てなら、2階の部屋の窓際で受信しましょう。1階での受信はNG。

しかし、どうせ自宅という好環境であれば、ベランダや屋根の上へのアンテナ設置がベスト。

自宅の広さによっては自動車の場合と違って同軸ケーブルを買い足すなど必要ですが、まずはマグネットベース式のモービルアンテナをベランダにポンと設置。受信感度の改善に驚いてみて下さい。

また、自宅で固定して使うのであれば、円盤(ディスク)と円錐(コーン)を組合わせた特殊なディスコーンアンテナ、それに指向性の強い八木アンテナなど大型のアンテナを屋根の上に設置すれば、もう文句がないほどあらゆる電波を拾う事ができるでしょう。

とくにディスコーンは、低い周波数から高い周波数までの広帯域受信に威力を発揮。

もし、飛行場などに行く機会があれば管制塔付近を見てみましょう。

破れ傘を開いたような独特の形状のアンテナが設置されているはずです。

空港の管制塔に設置されたディスコーンアンテナの例

価格も手頃ですから、より多くの周波数を良好に受信されたい場合は使ってみてください。

八木アンテナも同様に鋭い指向性を持ったアンテナで、とくにテレビ受信用として知られていますが、広帯域で使用しても良好な受信性能を発揮します。

また、屋根にアンテナを立てる場合、壁に穴を開ける工事が必要。抵抗のある方も多いと思います。

そのような場合はサッシケーブルがオススメ。

サッシの隙間から外に通すことで、壁などに穴を開けることなく屋根にアンテナを上げられます。

これらのような高性能な別売アンテナに変更することで、受信環境が飛躍的に改善されます。

もちろん、周波数はあらかじめ正しく受信機にメモリーしたうえで受信してくださいね。

最終的には自宅の屋根にディスコーンアンテナを上げれば、もう受信家としては完璧ですが、大型のアンテナを屋根に建てたりせずとも、ハンディ機向けアンテナで受信環境は大幅に改善されますよ。

まとめ

性能を引き出して受信環境を変える第一歩は社外アンテナへの交換です。数千円で聞こえる世界が変わります。