テレビの地上波放送では編集され、整理された映像と音声が届けられますが、その背後では、より即時的で切迫した情報が無線によってやり取りされています。その代表例が、いわゆる「マスコミ無線」、正式には報道連絡波(放送連絡波)と呼ばれる通信です。

報道連絡波は、テレビ局やラジオ局などの報道機関に対して免許されている放送事業用の業務無線であり、事件・事故・災害発生時における現場取材の連絡、指示、状況共有を目的として運用されています。

本記事は、デジタル・マスコミ無線の技術的変遷や制度背景について、公開情報や専門誌の報道に基づき解説するものです。暗号化されていない無線通信を本記事で紹介しているデジタル受信機にて受信する行為は合法ですが、通信の傍受によって知り得た秘密を漏えい,窃用することは電波法違反になります。使用する際は電波法等の法令遵守を前提としてご理解ください。

アナログからデジタルへ移行した報道連絡波

報道連絡波は長らくVHF帯のアナログ方式で運用されてきましたが、2016年を境に主要波のデジタル化が進められました。

2026年現在では、デジタル方式に対応した受信機を用いることで、技術的には受信可能な環境が整っています。

報道連絡波の受信が容易な理由

報道連絡波が比較的広範囲で受信されやすい理由として、いくつかの技術的要因が挙げられます。

まず、基地局側、いわゆる「高群」の送信拠点が、山頂などに設置されたテレビ放送の中継局と同一、または近接した立地である点です。見通し条件が良好なため、広域への電波到達が可能となっています。

さらに、送信出力が概ね25~50ワット程度と、業務無線としては比較的高出力であることも、安定した受信につながる要因です。

一方で、取材クルー同士など移動局間の連絡では、「低群」と呼ばれる166MHz帯のみで交信が行われる場合もあるため、高群・低群双方の帯域の受信を想定し、両帯域をメモリーする必要があります。

報道連絡波の役割と活発化する局面

平常時における報道連絡波の交信頻度は、一般的な業務無線と比べると必ずしも高いものではありません。しかし、ニュース番組の放送時間帯や、ヘリコプターによる空撮・中継が入る時間帯には、交信が目立って増加します。

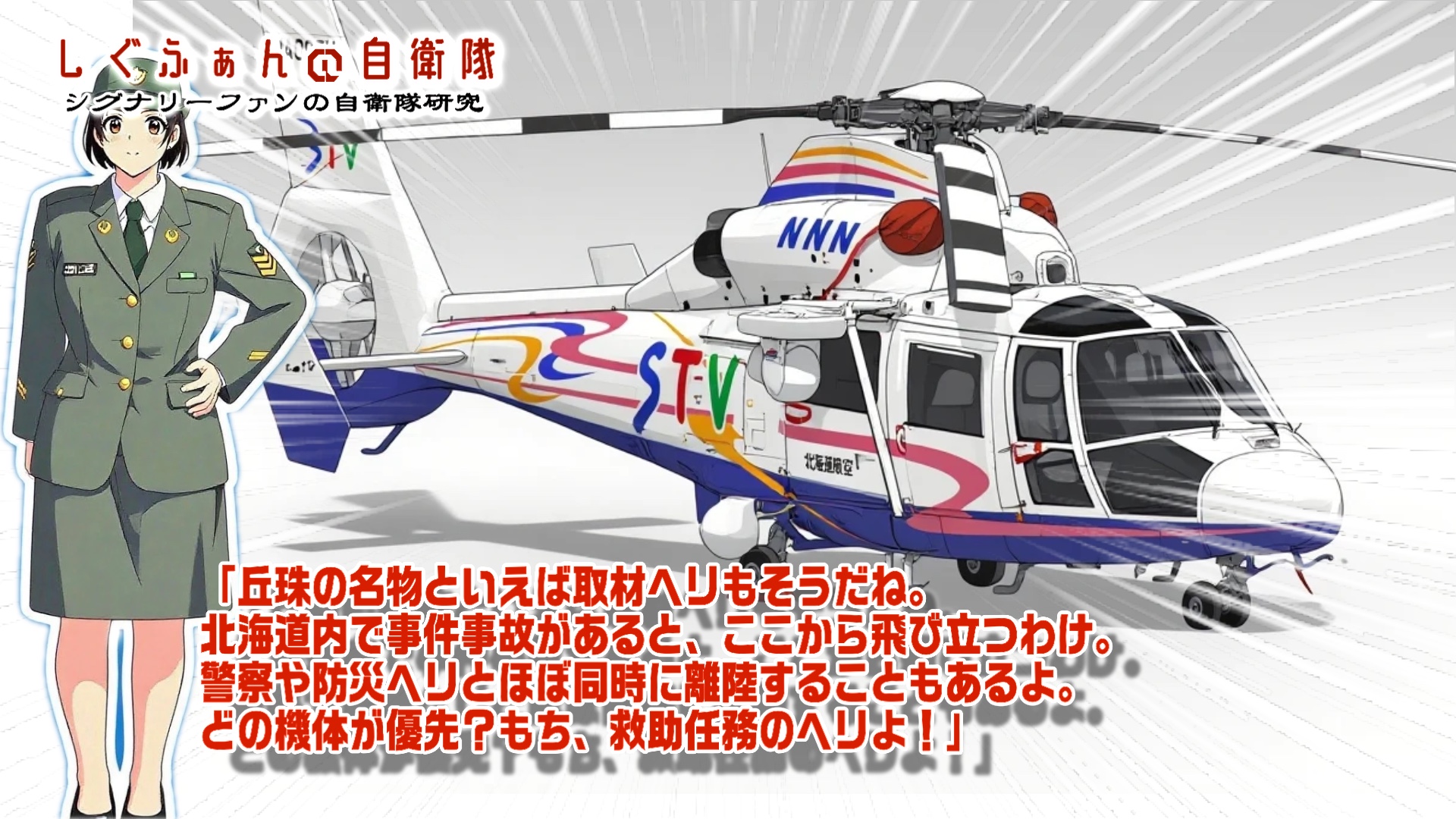

テレビ中継装置とカメラを搭載した、取材ヘリ

特に、大規模な事件・事故、自然災害の発生時には、報道局のデスク(基地局)から、現場取材中のクルーや取材ヘリに対して、次々と指示や情報共有が行われ、通信は極めて活発になります。

地方においては、夜間に取材ヘリが飛行するケースは限定的ですが、Flightradar24などの航空機追跡サービスを併用することで、報道ヘリの飛行状況を把握することが可能です。

(参考)https://amateurmusenshikaku.com/flightradar24/

報道連絡波の役割

細かな打ち合わせや補足連絡には携帯電話が用いられますが、ヘリコプターなど上空での安定した通信には制約があり、業務無線である報道連絡波が重要な役割を果たしています。

また、報道機関は制度上、警察・関係機関などから一次ソースに極めて近い情報の提供を受ける立場にあり、その結果として、事件・事故の初動段階における緊張感の高い現場情報が、無線上でやり取りされることも少なくありません。

こうした点から、報道連絡波は「放送の裏側」を支える実務通信として、警察無線とは異なる意味で注目されてきました。これは、デジタル化した現在も変わりません。

もちろん、事件事故のみならず、イベントや観光行楽地の空撮取材にも活用されるため、菜の花やラベンダーの開花時期、山頂の初冠雪などのようなシーズンは意外と受信のチャンスです。

サミット会場などでもマスコミ無線を受信する機会が多いでしょう。

📡【事例1:事故現場のヘリと地上中継班】

📻ヘリ中継班「こちら上空、環八上空5時方向。大型車を含む車両数台が絡む事故です。渋滞3kmってとこですね」

📻地上班「了解。渋滞先頭、現場直後ですか?」

📻ヘリ「いや、現場から300m手前が先頭。車線潰れて1.5車線くらい」

📻地上「交通キャスターに渡せる音、あと1分以内で欲しいです」

📻ヘリ「カメラ3、ズーム入ります。現場左端に担架、動きあり」

📻地上「画面下に“一時騒然”ってでかいスーパー入れるかも」

👂(闇の傍受師の脳内)

「……“一時騒然”って、現場見てもいないのに……?」と、ニヤける受信マニア。

📡【事例2:立てこもり事件・現場前からの実況】

📻現場記者「こちら○○区○丁目の現場前、報道各社10名以上が歩道に固まってます」

📻本社「状況はどう?」

📻記者「目撃者によると、20代男性が刃物を持ってマンションに立てこもり、室内に親族1名。警察が拡声器で説得中。まだ突入なし」

📻ヘリ班「上空、警視庁の突入班車両、裏手に回り込み中」

📻記者「路上に規制線、一般人は全排除。あのリーフの覆面、捜査一課の管理官車です」

📻本社「映像、突入の瞬間は絶対に押さえて」📻記者1「現場前、警察がスピーカー止めました。無線機に切り替えてやりとりしてます」

📻記者2「隊員がヘルメット装備、ガスマスクつけ始めてます。盾も出てきた。突入、近いです」

📻デスク「突入来るぞ、カメラ、正面ベランダに振っとけ」

📻ヘリ班「上空から見える。裏手のベランダに2名、窓の格子に器具設置中」

📻記者1「カウントダウン聞こえた。5……4……3……(ガンッという金属音)」

📻(無音3秒)

📻記者1「今、突入しました!!フラッシュ音と同時に“ドン”という破裂音!!煙が出てます!」

📻デスク「音声押さえろ!」

📻記者2「人が運び出されてます!足が見えた、動いてません!」

📻警察記者「警視庁が“制圧完了、被疑者拘束”と発表。人質は無事、30代男性容疑者」

📻ヘリ班「上空から、隊員が引き上げてます。ブルーシートで被疑者の顔隠してる」

👂(闇の傍受師の脳内)

「……来た……マジの瞬間……SIT突入の“ドン!(閃光弾)”から“ブルーシート”まで……完璧や……」録音名:《○○立てこもり_突入実況.wav》

📡【事例3:地震速報・緊急取材体制】

📻編成デスク「震源、茨城南部、速報レベル5。テロップ体制入ってください」

📻報道班「取材カメラ、2号車は都内離脱不可、3号車を柏方面に回します」

📻中継スタッフ「柏方向、国道16号、やや渋滞あり。進行遅れそうです」

📻本社「スタジオ、10分後に切り替え予定。コメント用意して」

📻技術班「各局同時送出確認、予備波スタンバイ」

👂(闇の傍受師の脳内)

「出た……本物の緊張感。これやこれ。録音保存っと……ファイル名は《茨城南部地震2025_柏班.wav》やな」

※交信内容はすべてフィクションであり、実在しません。

🎙️【おまけ:マスコミ交信あるある】

-

局にもよるが命令口調のほか、意外と「敬語」多め → ヘリ⇔カメラデスク間では口調がやや硬い

-

ヘリコプターを『ヘリコ』と呼ぶ

-

記者が名前を伏せて「例の人物」などで会話(傍受対策?)オスプレイの取材も機体名出さない。

-

「車線潰れ」「分岐合流」「上り方面」など交通情報用語が豊富

-

画面のテロップを「でかいスーパー」と呼ぶ(「画面下にでかいスーパー出てまーす」)

- カメラマンに撮影訓練やらせてる(「…お前またズーム外したろ(低い声)」叱りつける口調)

VHF帯の報道連絡波(放送連絡波)は166MHz帯と168MHz帯

報道連絡波(放送連絡波)はデジタル4値FSK変調方式『STD-B54』を採用。

166.528125MHz~168.896875MHzまで、6.25kHzステップで割り当てられています。

移動局側が166MHz帯の低群、基地局側が168MHz帯の高群です。

報道連絡波(放送連絡波)の基本情報

変調方式:デジタル4値FSK方式

→ 規格名:STD-B54使用周波数帯域:

166.528125MHz ~ 168.896875MHz

→ 6.25kHzステップで周波数が割り当てられている通信方向による周波数の区分:

低群(166MHz帯)

範囲:166.528125MHz ~ 166.896875MHz

使用例:報道ヘリや中継車などの移動局

高群(168MHz帯)

範囲:168.528125MHz ~ 168.896875MHz

使用例:基地局

基本的に高群のほうが受信しやすいのですが、折り返しを行わないテレビ局では、ヘリコプター側の音声は高群側だけ受信しても聞こえません。できれば低群側の受信も。

報道連絡波(放送連絡波)受信は秘話コード対応受信機が必要

VHFデジタル報道連絡波(放送連絡波)は秘話コードを使用。

AORのAR-DV10ならびにAR-DV1、それにアルインコのDJ-X100(受信改造済み)ではコードの自動解析に対応し、復調は容易です。

2026年現在、マスコミ無線が受信可能なデジタル対応受信機

2026年時点において、報道連絡波(マスコミ無線)のデジタル通信に対応するとされる受信機はいくつか存在しますが、いずれも受信条件や機能面には明確な制約があります。

- ALINCO DJ-X100(STD-T102/B54モードを選択)※秘話コード自動解析は裏モード開放が条件

- AOR DR-DV10(DC-Rモードを選択)

- AOR DR-DV1 (DC-Rモードを選択)

- ICOM IC-R30 (NXDN-VNを選択)※生産終了、NHK方式非対応、秘話コードの自動解析非対応

いずれの機種も秘話コードが一致しない場合、受信機からは『モガモガ』音のみ。

また上記機種のうち、ICOMのIC-R30の場合、秘話コードがすでに判明していれば受信可能ですが、秘話コードの自動解析には非対応。

手動で順にコードを入力することも不可能ではありませんが、非現実的です。

そのほか、NHK方式のホワイトニングコードにも非対応です。

最も安価に簡単に受信できるのはDJ-X100(受信改造済み)

「DJ-X100」はデジタル無線の秘話コードをリアルタイムで解析・復調できる“凄腕”受信機です。

とくに受信改造済み+裏コマンド入力機なら、搬送波を受信してから数秒以内に秘話コードを解析、音声復調まで自動で実行する隠し機能が解放されています。

そのため、マスコミ関係者が「秘話かけてるから警察にもらった情報流しても大丈夫」と思って話していても、実際には全国のマニア(闇の傍受師団/土手裏スキャンおじさん)に内容が筒抜け…なんてことが起きています。

アルインコ DJ-X100(受信改造済み)で受信する方法

受信改造済みおよび裏コマンドを入力したDJ-X100で受信する場合は起動後、電波法に反する使い方をしないことへの同意、行った場合は捜査機関から刑事責任を課されることに同意をします。

DJ-X100でマスコミ無線(報道連絡波)を受信するための事前設定手順

-

モード設定

-

『モードコンフィグ』メニューから『デジタル』を選択。

-

『STD-T102/B54』モードを選ぶ。

-

-

周波数ステップの変更

-

「STEPMHz」キーを長押し。

-

表示が「OFFSET STEP」になるように設定。

-

-

スキャン準備

-

VFOモードで周波数を168MHz帯に合わせる。

-

「SCANPROG」キーを長押しし、「MHzスキャン」を選択し、スキャン開始。

-

-

スキャン中の動作

-

“モガモガ音”(秘話音声)を受信したらスキャンをストップ。

-

-

秘話コード解析

-

Fキーを押してから0キーを押し、秘話解析機能(虫めがねマーク)を起動(あらかじめ設定も可能)。

-

約5秒で自動解析され、秘話コード表示と音声の復調が完了。

-

この手順により、デジタル方式で運用されている報道連絡波を効率的に受信できます。

秘話コード解析後、秘話コードが表示されるのはDCRの秘話コード解析と同じです。

報道連絡波の秘話コードはデジ簡の民間事業者や消防にありがちな「00001」、「04545」、「05963」のような推測されがちなコードではありません。

ただし、長期間にわたって同じ秘話コードが使用されているようです。

事前にコードを知っている場合以外はIC-R30のように自動解析がない機種では受信NG。

またDJ-X100では「発信者名』の部分にテレビ局の社名が表示されます。

例 発信者名 HHTBほんしゃ

VHF帯とUHF帯の番組中継波(アナログ)

VHF帯およびUHF帯で運用されるアナログの番組中継波は、主にラジオ局が番組素材の送出や中継のために使用している無線通信です。

この波を傍受すると、実際に放送されているアナウンサーの声だけでなく、その前後に交わされるスタッフとのやり取りや、本番前後の素の発言など、いわば“舞台裏”まで聞こえてくることがあります。

特に注目すべきなのは、アナウンサーの「ぼやき」や本音の一言です。

放送中は誠実で清潔な印象を与える語り口の裏に、時に皮肉や疲労、率直な感情がにじむこともあり、そうしたギャップを垣間見られるのが、この中継波の興味深い点だと言えるでしょう。

具体的な周波数は『周波数手帳ワイド』等で伺い知ることができる

NHK、民放各局の報道連絡波の具体的な周波数は『周波数手帳ワイド』にて掲載されています。

なお、上に挙げた電子書籍はAmazon Kindle Unlimitedに(月額980円)に入会すれば、読み放題・無料で読むことができます。

Amazon Kindle Unlimitedでは三才ブックスが出版している多くの受信、無線関連書籍をはじめとして、キンドル本として販売されている本(小説、コミック、雑誌、写真集など)のうち、100万冊の電子書籍がでどれも無料で読み放題です。

Kindle端末がなくても、Kindleの電子書籍はパソコン(ブラウザやアプリ)やスマートフォン(アプリ)で読むことができます。この機会にぜひ入会しませんか。

報道連絡波(放送連絡波)のまとめ

技術と経験を備えた一部の受信者は、報道機関の中継調整、取材班とデスクのやりとり、さらには警察に近い情報を、合法の範囲内で傍受する……

事件事故の取材活動ばかりでなく、制作デスクとの放送の技術的な打ち合わせも。このため、報道連絡波でもあり放送連絡波でもあるのがマスコミ無線です。

事件事故の発生をキャッチできるマスコミ無線ですから、受信機にあらかじめ各社の使うメインの周波数を登録しておけば、一次情報源である警察情報に準じた、かなり濃い情報を入手することも可能です。

ただし、秘話の解析機能を使って「通信内容を窃用した場合」、電波法違反による刑事罰の責任は全てユーザー側となります。

なお、今でこそヘリからの空撮取材や生中継は当たり前で、機上から本社へ電送しながら帰投するのが一般的ですが、昭和の頃は小学校の校庭などへの取材ヘリの無断着陸が横行していました。

撮影した取材テープを地上クルーに引き渡す目的でしたが、民間ヘリは緊急事態や事前に許可を得ない限りは指定場所以外への無許可着陸は当然違法。後年は低空でホバリングするヘリから直接取材テープをパラシュートで地上のクルーに引き渡したり、NTTの専用回線を使った機上電送が一般化されていきました。

また、マスコミ各社のヘリは過密な取材現場上空で空中衝突を避けるために連絡を取り合いますが、通常は航空機間の相互連絡周波数を使っています。

なお、アルインコ社のDJ-X100の取扱説明書の冒頭には以下の注意書きが付されていますので、ご確認をお願いいたします。

◎ この製品を日本国内で使用するのに特別な資格や許可、免許は必要ありませんが、電波法 第 59 条は「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対しておこ なわれる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはなら ない。」とし、第 109 条で「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用し た者は、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。」と罰則規定を設けています。 さらに第 109 条の 2 で「暗号(秘話)通信を受信した者が、その暗号通信の秘密を漏ら し又は窃用する目的で、その内容を復元(秘話解除)した時は、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。」と定めています。この受信機が受信できる音声や文字、画像 などのデータ信号は、放送以外は全てこの無線通信にあたります。その存在や通信内容を 通信者の許可なく第三者に伝えたり、自分で利用したり、メディア(雑誌、SNS 等)で 公開したり、これらの目的のために暗号を解読したりすると罰せられます。