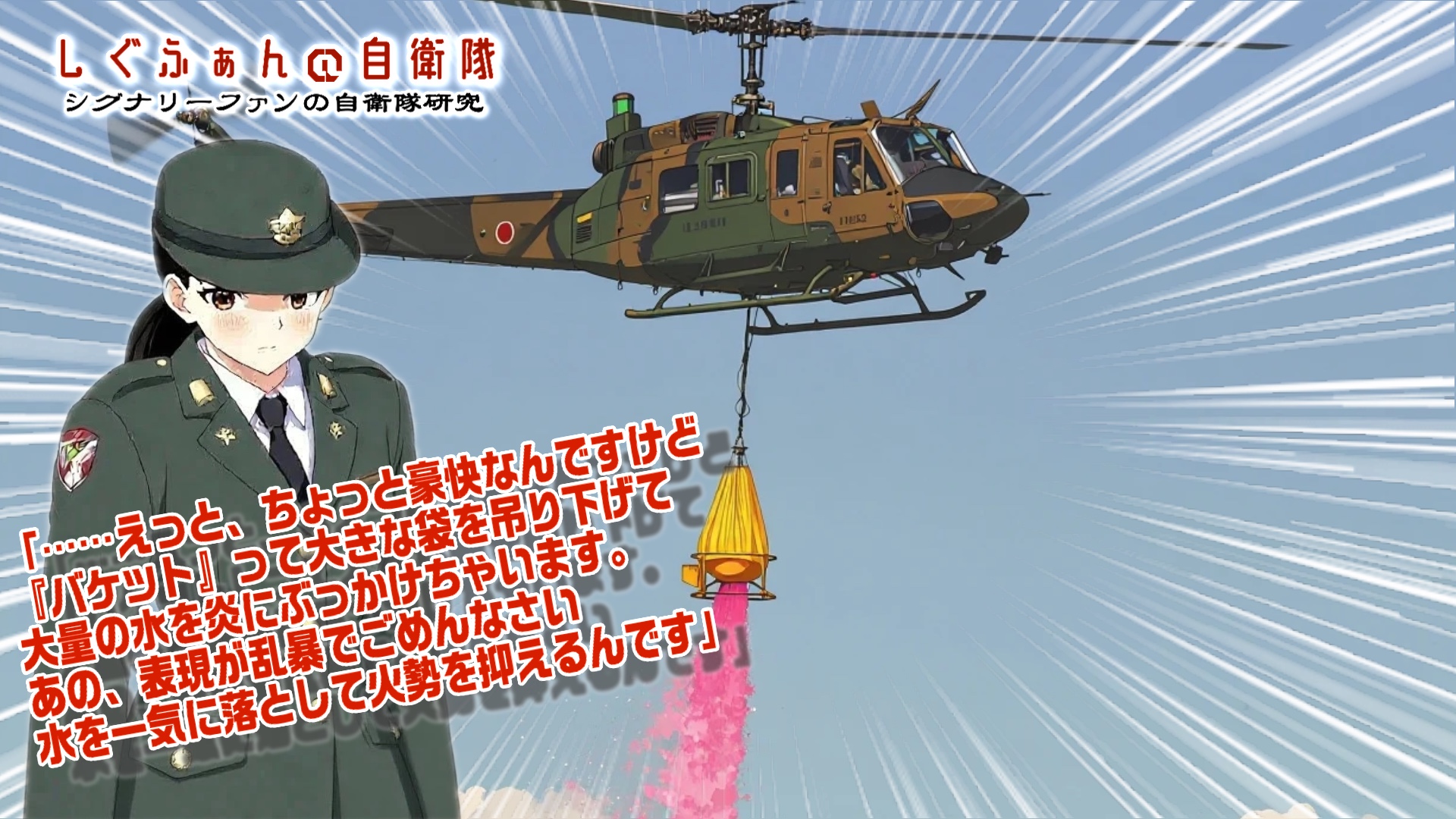

自衛隊と「特殊部隊」のイメージ変遷─フィクションが描いたその実像と虚像

「もしも日本に非公然の自衛隊特殊部隊が存在していたら―」。

その仮定は、ただの空想ではない。現実と地続きの危機管理の不在を映し出す鏡として、本作は今も読み継がれる価値を持っている。

近年、自衛隊を題材とするフィクションがかつてない広がりを見せている。

特にその中核を担うのが、特殊部隊や諜報関連部門といった“陰の任務”を背負った存在たちだ。

かつては限られた読者層に向けた小説やコミックの題材であったこうした領域は、今や地上波のドラマや一般誌にも進出している。

最も早い例の一つとして挙げられるのが、1978年公開の映画『野性の証明』であろう。

高倉健が演じる元自衛官が、かつて陸自特殊部隊「特殊工作隊」に属していたという設定で登場するが、部隊の役割は国家による“内部粛清”に近いものとして描かれる。

作品内では、元隊員を始末するという裏工作が進行し、国民の目に触れない“もうひとつの自衛隊”が示唆されていた。

これは、当時の世相を反映した陰鬱な国家観に基づいた表現でもある。

アニメでは93年公開の『機動警察パトレイバー2 the Movie』が早かった。

さらに2000年代以降は、映画、漫画、アニメ、小説とメディアを問わず“自衛隊の非公然な機関が特殊作戦”を扱う作品が続出しており、その描写は多様化している。

「非公然」とは、その存在が公になっていない機関や活動のことである。軍事の世界では長らく米陸軍特殊部隊「デルタフォース」がそうであった。

日本の警察では70年代に創設されたSATの前身部隊「零中隊(大阪府警)」や「SAP(警視庁)」がそうであろう。

警察当局が一切その存在を認めなかったのだ。

自衛隊の“非公然組織と活動”を扱った近年の代表的な例としては、テレビドラマ『VIVANT』(TBS系)や、コミック『陸上自衛隊特務諜報機関 別班の犬』(講談社)が挙げられる。

いずれも、国家の安全保障や海外派遣、諜報戦といったセンシティブな領域を扱いながら、高いエンタメ性と緻密な取材を背景に、多くの視聴者・読者を惹きつけている。

これらの作品に共通するのは、“自衛隊の闇”や“国家の裏側”というモチーフが、従来に比べてより身近なフィクションとして扱われている点だ。

ところが、それは今に始まったことではない。31年前、知ってる人にとっては常識的な名でもある小林源文氏のある一作が、その走りであった。

『オメガ7―自衛隊特殊コマンド部隊(創生編)』とは何か?

「オメガ7」シリーズは初期の自衛隊特殊部隊ものの先駆け

『オメガ7―自衛隊特殊コマンド部隊 (創生編) 』(日本出版社、1994年6月)

90年代初期、タクティカルブームに先鞭をつけた作家のひとりがいる。

戦場劇画の第一人者である小林源文氏であり、同氏の描く『オメガ7』シリーズである。

『オメガ7』は冷戦期の影を引きずる自衛隊非公然特殊部隊を描き、1990年代のミリタリーファンに非常に強い印象を残した。

作品の概要と掲載誌

1990年代初頭から「コンバットコミック(日本出版社)」誌上で『オメガ7―自衛隊特殊コマンド部隊 (創生編) 』として連載された本作品シリーズは、架空の不正規戦対応部隊「オメガ」が日本の国益のため、国外の秘密任務に従事する姿を描き、コアなマニア層を中心に大きな支持を集めた。

描かれるのは、元自衛官(2000年代以降のシリーズでは元警察官も)で構成された“非公然の精鋭集団”であるが、2004年に創設される陸上自衛隊「特殊作戦群」の実像が徐々に明らかになるより10年以上前に描かれている。

つまり『オメガ7』は、対外活動が行える特殊部隊が日本でも水面下で求められていた時代背景を先取りした、ある種の“予言”でもある。

掲載誌である「コンバットコミック」自体、一般の書店ではなかなか見かけない異色の“軍事専門コミック誌”だった。

しかし、90年代後半、同作の発表の場は集英社の「ウルトラジャンプ」となり「オメガJ」と改題。

メジャー誌で初めて人目に触れることになった。

しかし、今でも“知る人ぞ知るカルト作品”かもしれない。

架空部隊「オメガ」とは

作中に登場する「オメガ」は、日本の国益を守るために国外任務に従事する特殊コマンド部隊である

オメガの活動は、明確な「戦争」とは言い切れない、“グレーゾーン”での危機対応を主眼としている。

これは極めて現代的な主題を先取りしている。

たとえば海外で邦人や日本企業がテロのターゲットになる、国内で武装勢力が民間人に偽装してテロを行う、これら海外であったり、SATを含めた警察力では対処が困難な国内治安の場合だ。

このような状況下でも、自衛隊正規部隊の出動は政治的にも世論的にも非常にハードルが高い場合に割って入るのが、“公式には存在しない”オメガなのである。

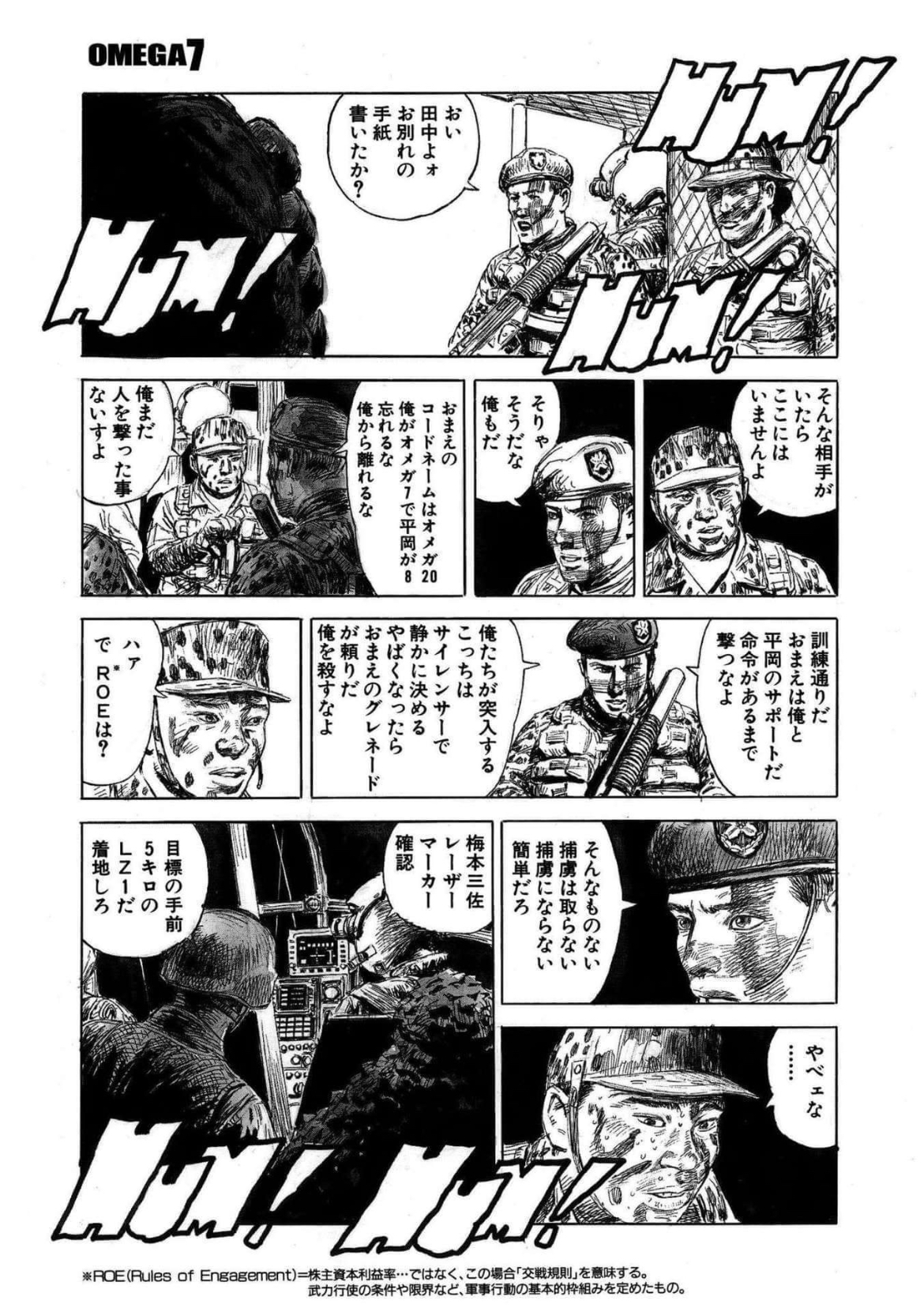

日本政府から小松に与えられるものは自衛隊装備に準拠した個人装備一式、MP5SD6、「オメガ7」のコードネーム、そして任務達成時の数百万円単位の高額な報酬。作戦不成功は“存在しなかったこと”として葬られ、救出もされず、黙殺される。

彼らは捕虜になることも許されず、逆に捕虜も取らない。任務後には排泄物までもポリタンクで持ち帰る徹底ぶりだ。

この徹底した“痕跡排除”は、作戦の秘匿性というよりむしろ、国家が彼らを「絶対に認めない」という冷酷なメッセージの象徴といえる。

ただ、特筆すべきは、オメガが遂行する任務の冷酷な性質である。

情勢次第では、PKO活動中に殺害された日本人文民警察官の“報復”として、敵対勢力殺害現場に日本のPKO部隊章を“敢えて”残し、日本政府からの明確な軍事的意思表示を行う場合もある。

しかし、それでもなお日本政府は対外的に関与を一切認めることはない。

「存在しない幽霊部隊」が行った「記録に残らない戦争」として。日本は表向きには“不戦の誓い”を演じつつ、水面下ではMP5を乱射し、冷酷な力を行使する―この構図は、外交的潔癖さと現実的国益行動のあいだで揺れる日本の狡猾な姿を非常に鋭く象徴しており、興味深い。

すなわち、『オメガ7』にて描かれる「オメガ部隊」は、自衛隊の正規部隊や外交ルートでは対処しきれない“不正規戦”に対応するため、日本政府が極秘に運用する非公然の特殊部隊であり、国益を守るため、国際社会の舞台裏で密かに作戦を展開するという、いわば「見えざる外交カード」としての役割を担っている。

今や、日本政府の「遺憾の意」は、「目には目を」の強いメッセージ、すなわち直接的な“日本の軍事行動”に変わったのだ。

キャラクター

作戦成功率も高いが人員損耗も激しいオメガ部隊の中にあってもしぶとく生き残り、オメガの中核をなすのが、小松をリーダー(※実際には上官の川原2曹や、氏名不詳の班長がリーダーであるが)とする「小松班」だ。

班員には、ポイントマンの小松をサポートする平岡、電子工作・情報を支える田中らが名を連ねる。部隊は複数の班に分かれ、それぞれ独立して任務を遂行している。

後年にはススキノの元ホスト、自衛隊経験の有無が明らかではないが、サバイバル訓練前の身体検査で平然と全裸にもなれる女性隊員などが加わっており、多彩な顔ぶれになる。

作家曰く「これといって特徴のない主人公」。物語の主人公・小松は、決して特別な素養を持ったエリート自衛隊員ではなかった。

むしろ、正規の自衛隊除隊後は再就職先の民間企業で普通に働く、どこにでもいるような元・自衛隊員であった。

彼は、自衛隊時代の上官・佐藤三佐の謀略により借金漬けとなる。自衛隊“非公然”特殊部隊「オメガ」に参加させるためだ。

「俺が見込んだだけのことはあるぜ」佐藤三佐は、“凡庸さ”の奥にある小松の危険な可能性を見抜いたことを暗喩するセリフもある。

それでも小松は“使い捨ての消耗品”であり、冷淡に扱われる現代の傭兵像でもある。

創作としての魅力:現実と虚構の境界

実在する部隊をモチーフにしつつも、フィクションとして巧みに構築

国内のみならず、南米、ロシア、朝鮮半島、モンゴルなど、あらゆる場所で作戦展開するオメガ部隊を後方から支えるのが、陸上幕僚監部調査部第2課別室、通称“調査部別班”の佐藤3佐と中村3曹らである。

主要な連絡役として登場する佐藤は部下の中村と共に正規の自衛官として防衛庁(当時)に所属し、国際的な諜報活動に就いているが、表向きは民間商社「トータル情報サービス」の従業員である。

この“偽装就業”の設定は近年注目された某ドラマ作品を連想させるが、『オメガ7』が発表されたのは1990年代初頭である。

彼らの任務の全貌が明かされることはない。中には佐藤の個人的ビジネス、あるいはオメガの活動費捻出を目的とするダーティビジネスのためにオメガ自らが動いている可能性もある。

なお、小林源文作品に登場する人気キャラクターの佐藤と中村は、いずれも実在の人物をモデルにして描かれており、コメディリリーフでもある。

中村は1989年の『バトルオーバー北海道』で初登場し、佐藤は『レイドオントーキョー』が初出である。

余談だが、両名とも実在の人物がモデルであり、中村3曹は小林源文の義理の息子で元アシスタント、佐藤3佐は『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』などで知られる作家の佐藤大輔氏である。

さらに余談だが、小林源文氏は数十年前、佐藤大輔氏が原作の『東京兵団』を徳間書店の『月刊 アニメージュ』誌上で連載していたが、“アニメ界の大御所”の一言により、「(アニメージュは)皇族の娘が読んでるから」「(台詞が)下品だから」として、打ち切りにされている。

以下に記した。その後、同大御所が下品なヤンキー漫画を公然と推していたり、理不尽極まりない。

また、小松、平岡、田中といったオメガのメンバーたちも『ユギオ2』や『劇画ガールズ&パンツァー』などに登場しており、作者独自の世界観を彩っている。

特に『劇画ガールズ&パンツァー』は、タブーに果敢に切り込む小林作品ならではの真骨頂といえるだろう。

1990年代当時の日本政府・自衛隊を取り巻く国際情勢と、その緊張感を色濃く反映

そこに描かれる状況や任務自体にも、90年代当時の日本政府・自衛隊を取り巻く国際情勢と、その緊張感が色濃い。

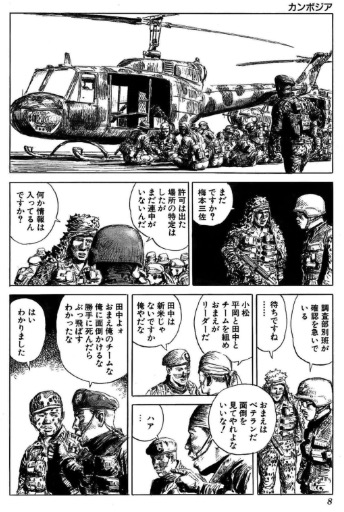

シリーズ冒頭では、カンボジアへPKO(国連平和維持活動)として派遣された陸上自衛隊部隊が、ポル・ポト派武装勢力の襲撃を受け、捕虜となるシーンが描かれる。

現実の日本も1992年から翌年にかけて、国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)のもとで初の本格的な自衛隊による海外派遣を実施し、約600人の陸自施設科部隊がインフラ整備や停戦監視といった任務に従事した。

当時、戦後日本の安全保障政策において大きな転換点となったこのPKO派遣は、初の大規模な自衛隊海外派遣として国内で大きな議論を呼んだ。

実際の派遣期間中、自衛隊部隊が武力攻撃を受けることはなかったが、1993年には岡山県警から文民警察官として派遣された高田晴行警視が現地で武装勢力に銃撃され、命を落としている。この事件は自衛隊のPKO派遣に揺さぶりをかけた。

また、1991年7月にペルー・ワラルで発生した日本人農業技術者3人の射殺事件や、1996年の『在ペルー日本大使公邸占拠事件』など、日本人が海外でテロに巻き込まれる事例が続発。

ペルー事件は、冷戦後の国際テロの現実を日本人に突きつけた象徴的な出来事だった。

犯行を主導したのは、ペルー国内の極左ゲリラ組織「トゥパク・アマル革命運動(MRTA)」。

彼らは日本をはじめとする各国の外交官や要人、日本企業関係者らを人質に取り、長期にわたって大使公邸を占拠した。

この事件の解決には、実に五ヶ月もの時間がかかった。ペルー政府は、国軍の精鋭特殊部隊を用いた突入作戦「チャビン・デ・ワンタル作戦」を実行。

突入の瞬間、ヘルメットと迷彩服に身を包み、FN P90サブマシンガンを携えた特殊部隊の兵士たちが、屋上から公邸内へとなだれ込む―そのセンセーショナルな報道映像は、今も目に焼きついている。

FN P90は80年代に開発されたが、世界の特殊部隊で採用が始まって間もないこの近代兵器が、実戦の場で用いられる光景は、まさに時代の転換を象徴していた。

この際、日本国内では警視庁の特殊部隊(SAT)が極秘裏に突入訓練を行っていたとされる。だが最終的には、政治的判断のもと、現地派遣は見送られた。

警察も自衛隊も、実戦に参加することはなく、日本は解決の全てをペルー当局に委ねたのである。

それは単なる外交判断というより、日本の“国際危機対応力”の限界を浮き彫りにした瞬間だった。国民の生命が脅かされていても、現場に自国の手が届かない――それは、「専守防衛」と引き換えに放棄された“外への腕力”の不在に他ならない。

こうした無力感を抱かせる事件の積み重ねが、『オメガ7』に漂うリアリティの土台となっていることは疑いようがない。

「もしも自衛隊に即応可能な非公然部隊が存在したならば」という視点から、国家の“表に出せない力”の必要性を問いかけた著者、小林源文。『オメガ7』シリーズは、そうした現実の“無力感”へのフィクションによるカウンターとして生まれたといえる。

冷戦終結後の安全保障の過渡期において、日本がいかに“丸腰のまま”、安全保障を米軍に“丸投げのまま”、国際社会に押し出されていったのか。その問いは、今なお現在進行形のテーマである。

当時の読者層と支持背景

描かれる装備にミリタリーや自衛隊に関心を持つマニア層を中心に話題

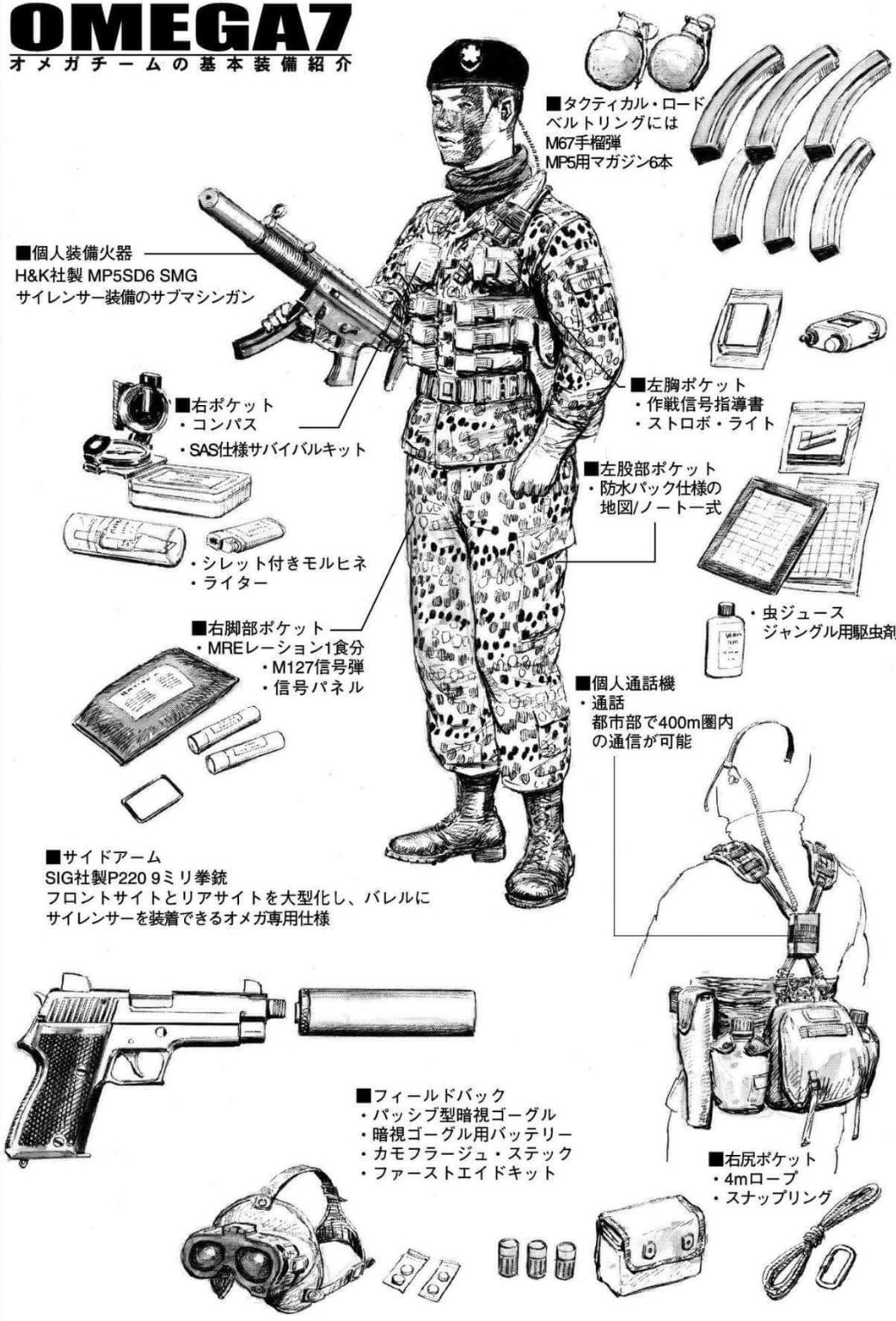

当時の「創世編」巻末に付録したオメガの装備品設定の紹介も細かい。

小松によると、作戦中の食事は基本的に軍用携行糧食『MRE』、ジャングルで淹れたコーヒーであり、蛇は食わないらしい。

画像の引用元『オメガ7』著:小林源文

秘匿された超法規部隊というユニークな設定にして神出鬼没のオメガが纏うのは陸自の2型迷彩服に91式ベレー。

なお主武装はサプレッサー搭載のMP5SD6、サイドアームも同じくサプレッサー仕様のP220だ。

後年、実在の陸自特殊作戦群に配備されたUSPやP226(R)ではない点に留意。

2型迷彩の制式配備は1992年(第一空挺団にて先行配備された)であり、ほぼ連載開始と同期する。

国籍を秘匿するという部隊の運用方針に反して大胆ともいえるが、そこがあくまで非公然でありながらも、創世編にて“自衛隊特殊コマンド部隊”をタイトルに冠しているだけある。

なお、90年代初頭という時期に、2型迷彩にタクティカルベスト、そしてMP5の組み合わせを描いた作家としては、小林源文氏が突出した存在であると言えるだろう。

後年こそオメガのプライマリーは「M4」に転換されてはいる。

しかし、シリーズ当初から長らくオメガ部隊のメイン武器はMP5SD6である。

特殊作戦はサプレッサー一体型の9mmサブマシンガン「MP5SD」で行われる。そのトレンドはまさに90年代当時のミリタリーものの王道であった。

当時の特殊作戦用火器の代表格MP5は、当時の国際的な対テロ戦や非正規戦の実情を反映しており、ドイツや米国など西側の自由主義陣営諸国で幅広く運用された。現在は日本国内で陸海自衛隊及び警察や海保も配備している。

信頼性の高いドイツH&K社MP5シリーズの中でも、SD(Suppressed…サプレスト)モデルは、銃身全体がサプレッサーで覆われており、標準弾であっても亜音速化され、発射音が著しく低減される設計となっている。

隠密行動や近接戦闘において重要な能力を備え、特に人質救出などの緻密な作戦に最適である。

小松と平岡のMP5SD6が静かに目標を制圧し、状況に応じて田中のM16A2(M203付き)、班長によるM249MINIMIによる制圧射撃、対人榴弾での攻撃が行われる。

そして当時、戦場は今のように防弾装備が前提ではなかった。ましてや民兵組織やテロリストといった非正規勢力の多くはボディ・アーマーを装着しておらず、市街地や山中での任務では、MP5の9mm弾でも十分に「任務に耐える」性能を持っていた。むしろ過剰な貫通力が民間人や人質を巻き込むリスクになる状況もあり、精密かつ制御しやすい9mm弾の方が適していたと考えられる。

オメガ部隊のような不正規戦任務、すなわち“警察以上、自衛隊未満のあいだ”に位置するグレーゾーン事態には、まさにこうした「静かで、正確で、過剰でない火力」が求められていた。MP5SD6はその象徴であり、現代のアサルトライフル主体の特殊作戦装備とは異なる、90年代ならではのリアリズムだ。

その“王道の装備選定”は単なるマニア受けを狙って、マイナーな銃を持ち出してくる一部作品のような表現ではなく、その時代における特殊作戦の実情を反映している。

まとめ:オメガ7の評価と現代的再発見

ネット上でも再評価の動きがあり、資料性や物語性から見直されつつある

本作「オメガ7」シリーズはあくまでフィクションであるとはいえ、戦後日本が長年にわたり直視を避けてきた危機管理の空白に、鋭く切り込んでいるほか、“国防を米軍に丸投げしてきたツケ”に焦点を当てた意欲作だ。国際テロ、拉致、密輸組織の背後に国家の影が見え隠れする現代において、「もし日本に“影の部隊”があったなら?」という問いかけは、まったく荒唐無稽なものではない。

著者・小林源文氏が後書きで“オレンジ共済事件”の名前を出しているのも興味深い。実際の「彼ら」は数百人規模で、主要武装はMP5ではなく、セミオート・ピストルの「ベレッタM92」だったそうだ。

彼らがどんな事案を秘密裏に処理してきたのか、筆者に確認の術はない。

また、同シリーズの下敷きには、作者がかつて手がけた『La salida del Sol』や『ゾンビー・コマンド』といった作品群が存在している。いずれも、国家が“動かせない軍”の限界を補う手段として、陰の特殊部隊を描いている点で共通している。

『オメガ7』シリーズは、“ならず者”ではなく、ごく普通の小松という「これといって特徴がないやつ(作者談)」を通して、「もしも日本に非公然部隊が存在したなら」という問いを読者に突きつける。彼は特別な英雄ではない。むしろ、平凡で弱さを抱えた人間が、国家の裏側に引きずり込まれていく様子こそが、この作品に現実の匂いを与えている。

2015年には本作「オメガ7」シリーズのファンである副島新五監督によって、自主制作映画化されている。

そして、小松らオメガチームを実質的に率いる防衛庁(当時)の統幕議長・斎藤と政権との悶着、現場指揮官で陸上幕僚監部調査部第2課別室(当時)の佐藤三佐による世界を股にかけた工作活動など、いまそれらは一層現実味を帯びてきた。

2023年に放送され、人気を博したテレビドラマ『VIVANT』では、フィクションながらも日本の自衛隊情報機関「別班」の存在が正面から描かれ、多くの視聴者の関心を集めた。

政府が一切認めないその“別班”を題材にした同作は、「そんな陰謀めいた自衛隊の工作員がいるわけがない」と切り捨てるにはあまりに現実と地続きで、視聴者の中には「自衛隊が国外で秘密工作を行うのは実際にあってもおかしくない」と感じた人も少なくないだろう。それを30年前に描いたのが「オメガ7」シリーズである。

『オメガ7』と『VIVANT』。異なる時代に登場したこれらのフィクション作品が共有しているのは、「日本にも不可視の任務を担う者がいるのではないか」という、抑えきれない国民的な想像力である。そしてそれは、単なるエンターテインメントではなく、日本という国家が抱える防衛のジレンマや“表に出せない現実”を映し出す鏡でもあるのだ。

加えて小林氏は、作品におけるリアルな戦闘描写とともに後書きやウェブ上(2000年代初頭、2ちゃんねるに公然と降臨していた作家の中でも小林氏は最も早いほうである)で、自衛隊内部の情報(どちらかと言うと、憂慮からの政治的発言)や歴史に埋もれたエピソードについてもしばしば触れており、その発言は読者の間で注目を集めてきた。

とくに、知り合いの自衛隊関係者から聞いたとされる逸話を含め、表には出にくい“自衛隊の闇”の暴露話は筆者も興味深い。

例えば、海上自衛隊の特殊部隊「特別警備隊」でのM4らしき小銃の配備(これは事実認定されている)、あるいは自衛隊員が極秘裏にベトナム戦争へ派遣されていたという話、日本航空123便墜落事故で救助活動に派遣された自衛隊員がその惨状に気が狂い、ついには御巣鷹の尾根で遺体のちぎれた腕を使ってジャンケンを始めてしまう話、さらにはイラク派遣中のサマワで戦闘が発生し、自衛官に多数の死者が出たにもかかわらず、日本政府によって自殺として処理されたことをほのめかす描写など、どれも陰鬱であり、タブーのようなものばかりだ。事実と創作、あるいは現実と噂との境界に立つ小林氏のこうした言及は、作品のリアリティを高める一方、しばしばセンセーショナルな議論を呼び起こす要因ともなっている。

こうした作中での描写や作外での発言の真偽は、公的な資料や報道では確認されておらず、あくまで作家本人の見聞や自衛隊を退官した当時の関係者からの証言に基づく“主張”の域を出ず、情報の正確性については検証が困難であるものも多い。

しかし、その語り口や軍事的ディテールの細かさゆえに、一部の読者やミリタリーファンの間では“単なるマンガ(劇画)では終わらない話”として受け止められ、軍事フィクションと現実の接点を考察する上で、幾度も興味深い議論が交わされてきたことは確かである。

2025年時点で、“現実の自衛隊”には公然の特殊部隊が2つ存在する。ひとつは陸上自衛隊の「特殊作戦群」、もうひとつは海上自衛隊の「特別警備隊」である。いずれも公的に編成が明らかにされているもので、国際的なテロ対処や人質救出、重要施設の奪還など、特殊な任務にあたる精鋭部隊だ。

一方、『オメガ7』などのフィクションにおける“自衛隊特殊部隊”は必ずしもこの公式編成に準じて描かれているわけではない。時にそれは現実を踏まえながら、時に完全な創作として、物語世界の中で独自の役割を果たしてきたというわけである。

今日、自衛隊を取り巻くフィクションは、多くの国民が“自衛官の顔”に親しむ手段のひとつになりつつある。とくに東日本大震災以降、防衛省が実際に広報戦略の一環としてインフルエンサーとの連携や、ドラマ・アニメへの取材協力を進めていることもその一例だ。

こうした状況の中で、自衛隊の“見えない任務”がどう描かれ、どこまで、どのように消費されていくのか。フィクションのかたちを借りて語られるそれらの存在は、時に現実を補強し、時に現実を歪める。エンターテインメント作品としての自由度と、現実に基づく想像の力、その両者が交錯する中で、観る者・読む者は“国家とは何か”“任務とは何か”という問いを、思わぬかたちで突きつけられる。

事実、自衛隊という存在は日本の創作シーンにおいては長らく“必要だが語りにくいもの”として扱われてきた。「自衛隊」という直接的な明示を避け、当時の刑事ドラマなどでは「防衛隊」という名称も使われてきたほどだ。だが今、フィクションはその曖昧さに光を当て、むしろ娯楽の中に「語られるべき自衛隊像」を模索しているようにも見える。

作品が描く“特殊部隊”や“別班”は過度に脚色され、そのまま自衛隊の本質とはいえない。だが、こうしたフィクションが可視化することは、危機の前線で働く誰かの姿かもしれないし、国家の矛盾に揺れるひとりの個人かもしれない。

だからこそ私たちは、これらの作品を「物語」として消費するだけでなく、その背後に広がる時代の空気や政治的背景にも目を向ける必要があるのかもしれない。フィクションに描かれた“特殊部隊”の輪郭の中に、現代日本の安全保障や国家観のあり方が、静かに可視化されているのだから。

もっとも、筆者自身はその着地点を語る立場にはない。ただ、流れるように変わっていくフィクション作品のトレンドを、静かに観測しているだけである。

『オメガ7』は、日本が長らく直視せずにきた「見えない国防」の空白に鋭く切り込む。戦後の平和国家路線のもと、自衛隊が対処しきれない領域を米軍に委ねてきた日本。その構造的な脆弱性がもたらすリスクと、その背後にある政治の責任回避体質を、劇画家・小林源文は“あくまでフィクション”の形で描き出している。