画像の引用元『SNIPER』

スナイパー映画ってのは、まあ掃いて捨てるほどあるが──裏を返せば、もう「古典」と言える。

日本人は狙撃ものが好きだ。ゴルゴ13は言わずもがな、1968年の東宝映画『狙撃』も狙撃手のストイックさを描いた映画としては極めて良作である。主演はレザーコートに身を包んだ若き日の加山雄三。火薬と硝煙の匂いを感じさせる邦画にして、珍しく、射撃の美学が淡々と描かれている一本だ。今観ても妙な魅力がある。

フィクションにおける狙撃手たちの動機や正義・悪といった価値判断を、筆者は論じるつもりはない。彼らがどちら側であれ、ひとたび熟練のスナイパーがカスタムライフルのトリガーを引けば、その銃口から放たれる一発の弾丸には、もはや倫理を超えた「美」が宿る。

スナイパー映画の本質は、派手さではなく「削ぎ落とし」、つまりストイックさにある。孤独を受け入れ、環境に溶け込み、ただ静かに、厳格に一瞬を待つ。

その姿は、派手な英雄像よりも、むしろ“仏門”に近い。彼らは祈るように呼吸を整え、照準の十字に心を鎮める。引き金とは、彼らにとって祈祷の鐘のようなものだ。

観客はスコープ越しの視界に吸い込まれ、引き金が引かれるその一瞬を息を詰めて待つ。これはもう、舞台のワンカットに近い緊張感である。

ハリウッドも当然この美学を理解している。『アメリカン・スナイパー』や『ジャーヘッド』のようなリアリズム重視の作品から、『シューター/極大射程』のようなエンタメ路線まで、狙撃はジャンルの垣根を越えて多用される。特に山の稜線やビルの屋上など、物理的に“高い場所”から見下ろす構図は、観る者に一種の優越感すら与える。

一方で、日本映画におけるスナイパーは、リアル路線というよりはむしろ“伝説”寄りの存在である。ゴルゴ13を筆頭に、「ありえない一発必中」をあくまで娯楽として許容している空気がある。何キロ先でも百発百中。宇宙でも狙撃。合理性はさておき、様式として成立しているから面白い。

だからこそ映画や漫画におけるスナイパーは、善悪を超越した、どこか幻想的な国民的ヒーローとして君臨できるのだろう。そうでなければ人殺しが日本政府に起用され、広報活動などできるわけがない。

ともかく結局のところ、スナイパー映画の魅力とは、「距離」と「静けさ」にある。離れているのに届く力、静かなのに圧倒する存在感。それは日本人がどこかで好む“控えめなのに強い”という理想像にも通じている気がしてならない。なお、73年版のゴルゴ13の実写版は高倉健、同77年版では千葉真一が演じている。

そんな背景のもとで、各国で人気の高いスナイパーもの映画といえば1993年公開の『山猫は眠らない(原題:SNIPER)』になるだろう。

話自体はフィクションだが──ベケットのキャラクターには、実在した伝説的スナイパー、カルロス・ハスコックの影が色濃く映っている。

地味で渋くて、どこか孤独。それでいて、撃つ瞬間は冷酷なくらいブレない。

まあ、ミリタリーにおける狙撃の基本はこっちで解説の通りだ。

とにかく山猫は眠らないって映画、物陰からコソコソ撃つような連中のバイブルだ。

主人公は、海兵隊の老練な狙撃手・ベケット曹長。演じるのはトム・ベレンジャー。相棒は、ワシントンD.C.のSWATに所属するオリンピックメダリスト──ミラー。ビリー・ゼインがその役だ。

軍のベテランと、実戦未経験の若造。

タイプの違うふたりが衝突しながら、パナマのジャングルで麻薬カルテルの幹部たちを排除していく。

まぁ、実にありきたりな設定である。まじで、そこに何の目新しさもない。

が、静かな緊張と苛立ちが絶妙に織り込まれていて、これはいわゆるおじさん向けの環境ビデオだな。思わず手に汗をかくタイプの。

武器の話もしとくか。ベケット曹長が使うのはM40風M700。

サイドアームはシグ・ザウアーP226。P226って陸上・海上自衛隊の特殊でも使ってる。

まあ、映画は1993年当時だから、アンダーマウント(ガタガタ)のない美しいアーリーモデルね。

自衛隊の使ってるのは後年のアンダーマウント(ガタガタ)つきのP226。ガタガタって言うな(笑)

そんで、今SFP9に更新の進んでいる旧型9mm拳銃がこれで。

P226は中盤の協力者である神父のいる教会突入シーン、その後、スナイパー小屋(笑)から狙撃後、からくも脱出しながらの追手への反撃、多数の敵の追撃に即応など見せ場は数箇所ある。

画像の引用元『SNIPER』

潜んでいたスナイパー小屋(笑)から狙撃を完遂後、脱出したベケット曹長。直後、接近戦にてP226を使用。

一方、ミラーは一見PSG-1やMSG-90に見えるけど、民間仕様のHeckler & Koch SR9TC(7.62x51mm NATO)がメインアーム。

サイドアームは携行せず、SR9TC、一挺で任務に挑むミラー。

最初の見所は彼の機上からの狙撃。いや、撃ってないんだけどもね。

大事にしてたシューティンググラスを、現地の協力者に「それ、ちょうだい」なんて軽くおねだりされて苦笑い──ってのも、なんとも味があるシーンだ。

とはいえツッコミどころが無いわけじゃない。

弾頭をナイフで削って「精度を高める」なんて演出には、あのイチローナガタ氏がミリタリー誌で「そんなアホな」と一蹴してたくらいだ。

現実離れした描写はあるにせよ、それでもこの作品が世界中のミリタリーマニアに愛されている理由は、やっぱりあの空気感だろう。

そして忘れちゃならないのが、ベケット曹長の名言。

「狙撃は適性や。好きやからって理由だけじゃだめだ」

──冷静で重い一言だ。銃の腕前以前に、心の構造が問われるというわけだ。

物語終盤、戦死した相棒のドッグタグを指でなぞりながら、新しいバディのミラーに語る、未来への想い。

タフでニヒルな男が、ふと見せる弱さ。そこがまた、憎めない。

「俺は除隊したらモンタナのリビングストーンに帰るん。マジソン川の支流が流れ込む淀みの近くで釣りガイドでもやる。2年前に帰った時に決めた」

ミラーってのは楽観的なヤツで、「あの街なら俺の大学あるし、よく知ってるで」と、さらりと昔話を始めようとするんだが──

「嘘つくな」

とベケットがピシャリ。どうやらミラー、冗談で言ってるんじゃなかった。ところがその先が意外だった。

「アンタが言う川やら岩場やら、7年前に埋め立てられて高校のテニスコートになってるよ。2年前に帰った?嘘だろう?……アンタにゃ狙撃しかない」

この一言がベケットを現実に叩き落とす。

あの冷静沈着なスナイパーが、言葉を失う瞬間。

何を伝えたかったのか──ミラーの言葉の裏には「俺はお前みたいにイモスナで人生終わりたくない」って、強烈な上昇志向と焦りがにじんでる。

で、案の定、二人の価値観はかみ合わず、ミラーがついにブチギレる。なんと、あのベケットに銃口を向ける。

スコープ越しのベケットを見て、「美しい」とさえ感じてしまったミラー。

狙撃の持つ禁断の魅力に、心が引きずり込まれていく。

行きついた先は、ジャングルの中の廃教会。墓場のような場所。

そこでミラー、自分の影に怯え、自分の影に向けて発砲。

大声で笑い、そして涙。

ベケットに「俺を撃ってくれ」と懇願するが、ベケットは引き金を引かない。

「お前はまだやり直せる」──そう言って、ミラーを救うん。

こうしてまた、二人で作戦を再開。

息もつかせぬ展開の中に、人間の弱さと再生が静かに流れている。

この演出、見事というほかない。冷たいようであったかく、突き放すようで寄り添ってる。

まさに“戦場の詩情”だな。

興味深いんは敵役のけん銃に「LAR グリズリー Mk I」が出てくる。

ガバメントベースのカスタムガン。めっちゃマイナーなピストルだけどな。知ってる?

昔、「グンゼ産業」って玩具メーカーがあってな、そこがエアガンを出してたんだけどよ。そのラインナップにグリズリーが入ってた。

ちなみにグンゼ産業って下着メーカーで有名なグンゼで、現在のGSIクレオス。婦人下着からエアガンまでか・・。

とまあ、こういう内容。

幸か不幸か、ベケットもミラーもこの後、何作か続編に出演するんやが、後半の方になってくると、ベケットの息子とミラーのコンビになってる。

シリーズは全部で10作。ミラーはかなりハゲ進行してる。

おまけに、日本のファンにとっては衝撃的なことが待ってた。

まさかの元AKB48・秋元才加がシリーズの凄腕暗殺者として登場するとは、誰が想像した?

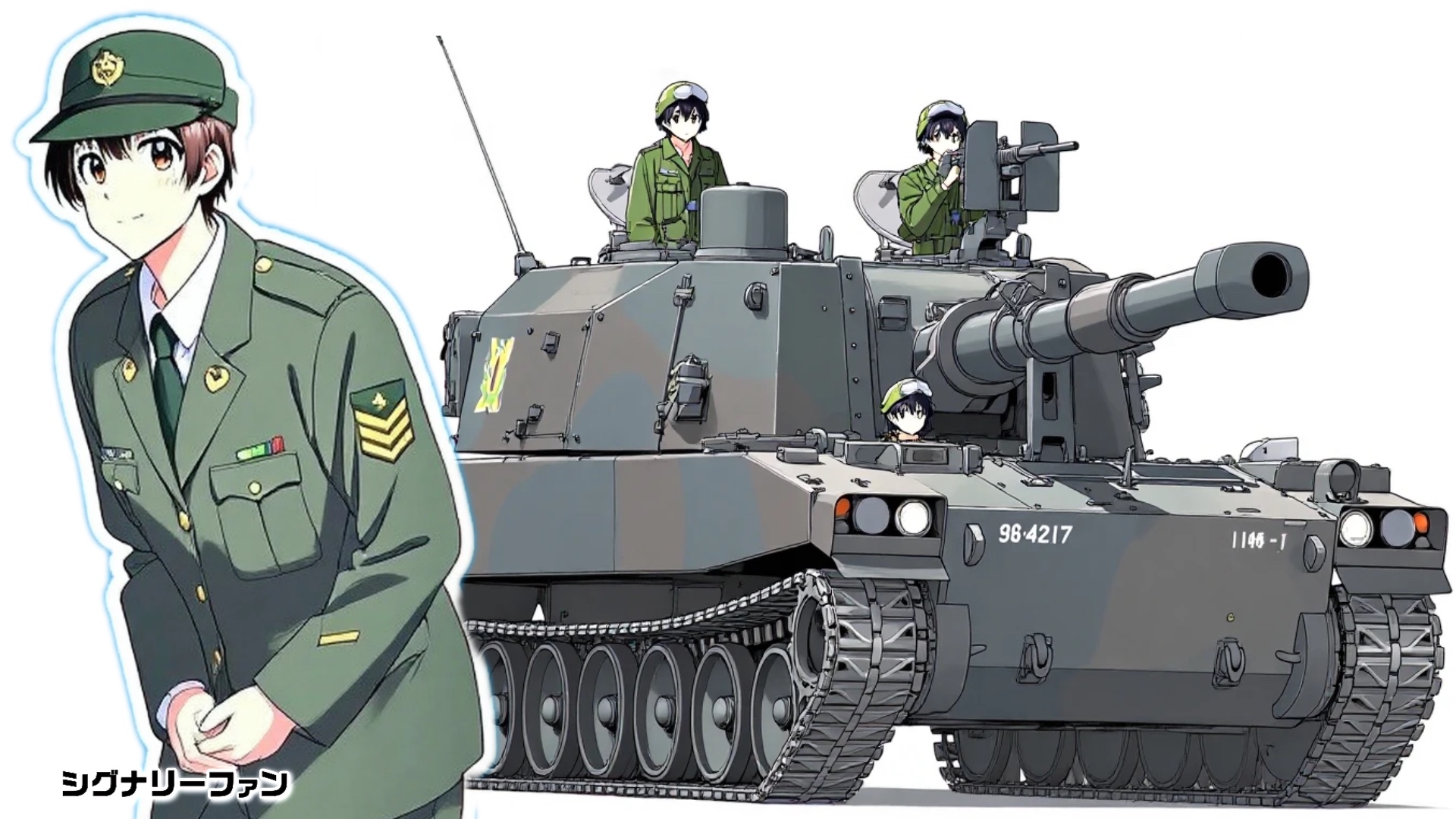

ちなみに自衛隊って、昔こんなコラボやっていた。

画像の引用元 自衛隊岩手地本

ほんとに自衛隊にゴルゴが?というフィクションが以下である。

「ゴルゴ13、陸自のスナイパー教官になる」

某陸上自衛隊駐屯地――

「ええええええっ!? 狙撃過程の特別教官って、あのゴルゴ13さんなんですかぁ!?」

駐屯地に集合した女性自衛官たちの間に、驚きと興奮の声が響き渡った。

「キャーッ! すごいすごいすごい!! 本物のゴルゴさんやぁ!!」

「え、えっ? マジで? あの伝説のスナイパーに直接指導してもらえるの!?」

「こ、こんな日が来るなんて…!」

騒然とする隊員たちの前に、黒いスーツに身を包んだ男が静かに現れた。タバコを吸いながら。

「……」

幹部隊員らは誰も咎めない。

言葉は発さない。ただ、静かに佇むだけで圧倒的な威圧感が漂う男。

コードネーム・ゴルゴ13――別名・デューク東郷。

「……諸君らに、狙撃を教えることになったデューク東郷だ」

その低く響く声に、隊員たちは一瞬で静まり返った。

――が、次の瞬間。

「よろしくお願いしまぁぁぁす!!!」

隊員たちは、やす子みたいな声で一斉に敬礼し、なぜかキラキラした目でゴルゴを見つめている。

「ひゃ~っ! ゴルゴさん、めっちゃカッコいい!!子供の頃から読んでます!」

「えっ、普段はどんなご飯食べてるんですか!?」

「スナイパーって、どんなお化粧したらバレにくいんですかね!? ゴルゴさんのおすすめのスキンケアとかあります!?」

「……」

ゴルゴ、完全に困惑。

(……これは、予想外だ)

◆第一回 射撃訓練◆

ゴルゴは無言のまま、訓練場に向かう。そして、300m先の的を一瞥すると、すっと愛銃M16改を構えた。

チャッ…ドウンッ!

次の瞬間、銃声とともに的のど真ん中が撃ち抜かれる。

「す、すごーい!!」

「やばっ! 一瞬で撃ち抜いた!」

「え、あの構え方って、どうやるんですかぁ!? もっと見せてくださいっ!!」

ゴルゴは淡々と答える。

「無駄な動きをするな。呼吸を整え、心拍をコントロールしろ」

「ほぇぇぇぇ…」

「……?」

(なぜ、キラキラした目で見つめられている……?)

「じゃあ、まずはお前が撃ってみろ」

ゴルゴは近くの年齢20代半ばの女性隊員を指名した。

「はーい! がんばりまーすっ!」

そう言って、一人の隊員――鈴木2等陸士がやたらとノリノリでM24対人狙撃銃を構える。

「えへへ~、ゴルゴさん見ててくださいねっ♪ えいっ!!」

ドゴーンッ!

弾は完全に的を外れ、遠くの土手に突き刺さった。

「あれぇ~!?」

「……」

「ちょ、ちょっと緊張しちゃいましたっ もう一回いいですか!?」

「……待て」

ゴルゴは無言で彼女のM24を取り上げる。

そして、彼女の構えを直しながら呟いた。

「……まず、頬付けが甘い。ストックを肩にしっかり当てろ」

「は、はいっ!」

「呼吸は3秒吸って、3秒止め、3秒で吐く。心拍を一定にしろ」

「は、はいぃっ!」

「トリガーは引くのではなく、体全体で押す感覚だ……」

「……」

「……なぜ頬を赤らめる」

「えっ? だ、だってぇ……ゴルゴさんがめっちゃ近いんですもんっ」

「……」

(これは……俺が教官に向いていないということなのか)

◆訓練の成果◆

数週間後。

「よぉし! いくでぇぇぇ!!」

パスンッ!

「おおっ! 当たった!!

パスンッ!

300m先の的の中心に、弾痕が開く。

「やったぁぁぁぁ!! 💦ゴルゴ教官、見てください! 当たりましたっ!!」

「ふんふん♪ ゴルゴ教官に教われば、ワタシたちも最強のスナイパーになれるかも~!」

「きゃーっ! ゴルゴさん、もっと教えてくださーいっ!!」

「……」

ゴルゴは葉巻を吸い、壁に寄りかかりながら目を細め、彼女たちの訓練成果を黙って見ていた。傍にアーマライトM16変形銃……。

ゴルゴ13――デューク東郷は、ふと自問自答していた。

(なぜ俺は……日本の女兵士たち相手に……射撃教官をしているのか……?)

・

・

◆――都内の高級料亭「松風」◆

静かな和室。襖が閉ざされ、外の喧騒とは無縁の空間。

座卓の向かいには、スーツ姿の男――防衛大臣。

「ゴルゴくん」

「……」

「君が日本で何をしたか、証拠はある。」

ゴルゴの目がわずかに細まる。

「当然、警察当局はいつでも君を逮捕できる……」

「……」

防衛大臣はニヤリと笑い、杯を手に取った。

「だが、心配するな。自衛隊は警察ではない。しかし、日本の公務員には犯罪の告発を行う義務があってな……」

「取引しようじゃないか。自衛隊で射撃教官をしてもらおう。女性隊員にな」

「……」

無言で猪口を傾けるゴルゴ。

(……この俺が、日本政府に借りを作っただと?)

「なあに。きみはこれまで日本政府と各種コラボしてきたじゃないか。どうする? 君ほどの腕前なら、簡単な仕事だろう?」

「……」

(……仕事の依頼を断ることはある。しかし、今回の状況は最悪だ)

ゴルゴは静かに、しかし確実に、頷いた。

「……分かった」

防衛大臣は満足げに笑う。

「そうこなくては。では、明日からよろしく頼むよ」

◆現在――自衛隊駐屯地◆

「ゴルゴ教官、どうしても当たらないんですぅ💖」

「おかしいなぁ~、ゴルゴさんの教えどおりやってるんだけど……」

「もう一回、マンツーマンで指導してもらえませんか?💖」

「……」

(なぜ……俺はここで、キャピキャピした女性隊員に射撃を教えている……?)

ゴルゴは、じっとM16アーマライト変形銃を見つめながら再び自問自答するのだった。

(デイブ……俺を助けてくれ……)

・

・

・

ニューヨーク、地下の銃器工房

蛍光灯のちらつく明かりの下、オーバーオール姿のデイブは、旋盤にかけた30-06 Springfieldの薬莢を手にとっていた。傍らには油で手垢のついたTVと、表紙の破れたポルノ雑誌が積まれている。だが目の前の銃器に触れる手つきは、一分の隙もない職人のものだった。

その時、地下に続く階段がギィ……と軋む音を立てた。

「……よう、あんたかい。今度はどんな悪夢を持ってきた?」

デイブが顔を上げる。ゴルゴは静かに階段を下りてくる。

「……日本で女自衛官の射撃教官をさせられた」

「なんだって?」

デイブは旋盤の回転を止めた。数秒の沈黙のあと、鼻で笑った。

「……悪いが、もう一回言ってくれ。今、俺の耳には“日本で女の兵士に射撃を教えた”って聞こえた」

「……キャピキャピした若い女性隊員たちだった。俺はM24の安全操作から講義を始める羽目になった」

デイブは椅子に深く腰かけた。

「……そりゃまたクレイジーだな。あんたが笑顔の女に囲まれて?キャンパスのイケメン学生みたいに?そりゃあ世界が終わる兆しかもしれんな」

「……しかも彼女たちは笑顔で“ゴルゴセンパイ~”と呼んでくる。この任務があと数ヶ月続く」

デイブはこめかみを軽く叩いた。

「それは……銃よりもメンタルの耐久試験だな。日本政府になんの思惑があるのか知らんがね」

「……デイブ、お前なら……プロとしてどうする」

デイブは、ニヤリと笑った。

「まあ俺なら、この訓練のオブザーバーは誰だ?って聞くね。そいつを撃てばこの状況を終わらせられるだろ?」

ゴルゴは無言のまま、デイブの視線を正面から受け止めた。

「冗談さ」

デイブはごそごそと作業台の下から何かを引っ張り出した。

現れたのは、ピンクがかった迷彩模様の猫耳付きヘルメット。

そして、正面には白い文字で──

『C・A・T にゃんこ突撃隊』

ゴルゴは数秒無言だった。

「……なんだこれは?」

「対女性兵士用精神撹乱装備の一つさ。CIAの馬鹿が“これを参考にした銃器を作れ”と置いていったんだ」

デイブは真顔で言った。

「米軍での実験では女性兵士の7割が精神錯乱など異常をきたした。笑いすぎてな。とくに普段厳しい上官が着用することで、それが顕著だった。防弾性能も本物だぜ?試験でSAPIプレート並みの耐弾テストもクリアしてる。」

ゴルゴは、猫耳部分をつまみ、ぐにぐにと押して確かめた。形状記憶された素材が指に沈む。

しっかりと内部補強され、ヘルメット本体と一体化している。

「……耳の部分は柔らかいのか」

静かにつぶやくゴルゴに、デイブは鼻で笑った。

「当たり前だ。ちゃんと風圧にも耐えるし、倒れても元の形に戻る。なにより──」

彼は指をパチンと鳴らす。

「その猫耳こそが女の心理を撹乱させる武器なんだ」

ゴルゴは言葉を返さなかった。

そのまま無言で猫耳を両手で左右から押し──軽く「ピコン」と跳ね返る音が作業場に響いた。

「……俺がかぶるのか、これを」

デイブはくくっと笑った。

「ああ。あんたがプロフェッショナルならかぶれるはずだ」

デイブは、傍らのポルノ雑誌を手で払いながら、自信満々で言った。

「実戦で死ぬ奴のセオリーを知っているか?この戦争が終わったら結婚考えてる奴、戦場で余裕こいて笑ってる奴、そいつらがまず狙撃されて死ぬ。つまり、これは生存率を上げるためのれっきとした装備だ。お前さんもスナイパーなら、わかるだろ?」

ゴルゴはしばらく猫耳ヘルメットを見つめ──

やがて静かに、だが確かに、手に取った。

「……心理戦か」

「これを着けて、日本の女兵士たちに射撃を教えてみろ。そして笑った奴はその場でEチェック(落第)だと伝えるんだ」

「……評価はしないが、たしかに受け取る」

「はっ、相変わらずだな。あんたがそれをつけてタバコを吸う写真が欲しいくらいだ」

「……それを望むなら、お前の作った銃でお前自身が消えることになる」

「冗談だって」

旋盤が再び回り始める中、デイブは口の端を上げた。

「ったく……最近の日本政府はあんたとコラボするの流行ってるみたいだが、次は“保育園で銃の分解講座やってきた”とか言い出すんじゃないだろうな?」

ゴルゴはデイブの言葉には反応せず、猫耳ヘルメットを脇に抱え、静かに工房を後にした。