ひとたび凶悪な刑事事件が発生すれば、直ちに駆けつけ、初動捜査を担う執行隊。それが、各都道府県警察本部刑事部に属する「機動捜査隊(Mobile Investigative Unit:MIU)」です。

機動捜査隊は刑事の最前線として、普段は私服警察官として街を流しながら、密かに活動する「密行」を駆使し、犯罪の未然防止と鎮圧など、様々な状況に迅速に対応する部隊です。

この「密行」は、周囲の人や捜査対象者に気づかれないようにするため、捜査用覆面パトカーに乗車して行われます。

刑事の最前線・機動捜査隊とは

警察庁では下記引用テーブルタグ内に引用した文章で『機動捜査隊』の公式説明を行っている。

機動捜査隊とは、夜間における遊撃的捜査活動等の強化を図り、犯罪発生の初期段階で犯人を検挙するための執行隊であり、警視庁及びすべての道府県警察本部に46年までに設置された。

出典:警察庁ウェブサイト(当該ページのURL)

機動捜査隊:若手と中堅が中心の現場

かつては、定年間近のベテラン刑事が中心となり、スーツに腕章、白手袋スタイルで活動していた機動捜査隊。

しかし、今では20代の若手や30代の中堅が中心。刑事への登竜門ともされる部署で、若手刑事が現場で経験を積み、すぐに捜査に携わることが求められています。

これにより、コミュニケーションのスタイルも変わり、体育会系的な関係が多いのが特徴です。部隊間での情報連携は密接で、効率的な捜査を進めるため、チームワークを重視した活動が求められます。特に神奈川県警では「絆(キズナ)」がモットーとなっており、隊員間の協力を強調。

機動捜査隊の実態:密行から初動捜査までの迅速な対応

機動捜査隊は、事件発生後、迅速な初動捜査を行う重要な役割を担っています。特に、110番通報を受けて現場に駆けつけ、凶悪犯と対峙し、犯人を追い詰めるという荒事が多い部署です。

そのひとつが「密行」です。密行とは、機動捜査用車(覆面パトカー)で街を流し、盗難車や手配車両を捜索する活動です。

隊員にとって、機動捜査用車(覆面パトカー)の運転テクニックも重要な資質のひとつで、2年以内に人身事故を起こした警察官は不適格として、任用されません。

ドラマなどではよく取り上げられる場面ですが、実際には路地裏や細かな場所までを丁寧に検索しながら走るものもあれば、幹線道路をただ流すだけのものもあります。目的はその場の状況や捜査内容によって異なります。

初動捜査にとどまらない

機動捜査隊は機動警ら、張り込み、密行、検問、検索といった『よう撃捜査』、早期に鑑識を必要とする際の『応急的現場鑑識』、人手が必要な際の『応援捜査』、そして逃走した犯人の足取りを追う『初動捜査』の4つが任務です。

このように、機動捜査隊は様々な捜査手法を駆使して、街の治安を守る重要な任務を日々遂行しているのです。

機動捜査隊員が対応する事件は殺人、強盗、強制性交、放火などの事件、すなわち捜査一課担当事件に相当する重大事案。

また、被疑者を文字通り捕まえるだけでなく、現場での応急的現場鑑識活動も任務となっているため、機動捜査隊員になるには捜査経験または鑑識経験のいずれかが必要。

事件が発生していない密行の過程で不審者などを発見した場合は職務質問をひるむことなく敢行し、疑わしい人物の衣服、所持品など、凶器を隠し持っていないかどうか調べも仕事です。

不審な車両を発見した場合は、ただちにナンバーを無線で照会。偽造であれば、車種とナンバーが一致しない「テンプラ」です。

機動捜査隊では班長は通常勤務、それ以外は三交替勤務制。

機動捜査隊の今昔

機動捜査隊は10年、20年以上前と比べると”なんでも屋”、”ショボい事件でも臨場するようになった”・・・・・・。

ラジオライフ2007年2月号の『機捜密着24時』でそう述べるのは、この道の先駆者であるポリスウオッチャーの大井松田吾郎氏です。

現場の機動捜査隊員によると『事件だったら困るからウチらが来てんだよ』とのことですが、事件ではない事案にも臨場するようになったため、“会いに行けるMIU”になった感があります。会いたくはない。

近年増加する女性:機動捜査隊にも女性隊員の波

近年、従来は男性中心だった最前線の捜査部隊に女性警察官が立つ事例が増えており、機動捜査隊にもその波は広がっています。

2015年には警視庁第一機動捜査隊で初の女性隊長が誕生するなど、女性の活躍が目立つようになっています。

女性特命捜査係『桜』の活躍

中でも注目すべきは、静岡県警察機動捜査隊の『女性特命捜査係 桜』です。この班は、2016年4月に発足し、20~40代の女性隊員6人で構成されています。

『桜』という名前には、犯罪が発生した際に迅速に対応し、被害者を保護するという意味が込められています。

女性を狙った犯罪が発生すると、『桜』の隊員は即座にペアを組み、覆面パトカーで現場に向かいます。到着後は、被害者の保護や被疑者の検索を行い、迅速に捜査を進めます。

この特命捜査係は発足からわずか1年で、54名もの被疑者を検挙するという大きな成果を上げ、今後ますます注目される存在となっています。

典拠元 https://www.sankei.com/article/20160402-U4KSIR6I3JMKLI7I7S3VDOKCU4/

機動捜査隊は分駐所から臨場する

機動捜査隊は、警察本部の執行隊として重要な役割を担っていますが、その全てが本部から直接出動するわけではありません。

各都道府県では、大規模な所轄警察署や警察施設に拠点が分散しており、これらの拠点から出動する形が取られています。具体的には、機動捜査隊の拠点は「本隊」と「分駐所」に分かれており、各所に配置されています。

例えば、警視庁では、1機捜の本隊が愛宕署裏の新橋庁舎に所在し、都心部や東部を担当しています。一方、2機捜は西部地区を管轄し、新宿署の10階に拠点を構えています。さらに、3機捜は多摩地域を担当しており、その拠点は警視庁多摩総合庁舎にあります。

これらの配置は、地域ごとのニーズに応じて、初動捜査などの活動を行うために機能しています。FNNスーパーニュース内の警視庁3機捜への密着取材によれば、3機捜の扱う事案に『家族間トラブルが少なくない』そうですが、担当地域を考慮すれば、それも頷ける話です。

また、北海道警察本部の機動捜査隊は、札幌市西区八軒にある琴似庁舎を拠点にしており、旭川や釧路など道内各都市では、各方面本部捜査課や機動警察隊に隷属する形で機動捜査隊(係)を配置しています。さらに、鳥取県警などでは、機動捜査隊の各地区班を所轄警察署に配置し、所轄の刑事と兼務させる運用をしている場合もあります。

機動捜査隊の運用は、地域や警察本部の方針によって異なるため、同じ機動捜査隊でも、警視庁と他の都道府県でその運営方法に違いがあります。多くの警察本部では、機動捜査隊と捜査一課は独立した組織ですが、富山や石川、島根、徳島、佐賀、大分、沖縄などの警察本部では、機動捜査隊が捜査一課に隷属する形で運用されている場合もあります。

機動捜査隊と所轄署の刑事課は競合するのか

機動捜査隊は、所轄警察署の刑事課と活動の一部が重なることから、いわゆる「手柄の奪い合い」や対立が起きるのではないか、という疑問がしばしば持たれます。

所轄警察署の刑事課(刑事生活安全課など)は、その署の管内で発生した事件について、初動捜査から被疑者の検挙、さらには事件の解明に至るまで、長期にわたって捜査を行います。一方、機動捜査隊の任務は、あくまで初動捜査のみ。

初動段階で犯人を現行逮捕できれば、それは機動捜査隊の手柄となりますが、仮にその場で検挙に至らなくても、基本的にはそこで機捜の役割は終了します。その後は、所轄署の刑事課、あるいは事件が広域性・凶悪性を伴う場合には、本部の捜査一課などへ捜査が引き継がれます。

引き継ぎ後、機動捜査隊員は次の事案を求めて、再び密行(潜行パトロール)へと戻ります。

一部のドラマでは、所轄署員と機捜隊員が対立するような演出が見られることもありますが、現実には同じ刑事部に属する専務警察官として、協力関係にあることが前提です。

実際、機動捜査隊だけで捜査が完結することはほとんどなく、運営規則にも、機動捜査隊員は生活安全部、交通部交通機動隊、高速道路交通警察隊などの他部門勤務員と協力し、捜査活動を有効に実施すべしと明記されています。

また、機動捜査隊は警察本部直轄の部隊ですが、各警察署にも分駐所が置かれているため、所轄署の刑事課員と日常的に顔を合わせる機会も多く、相互の信頼関係も築かれています。中には、機動捜査隊員が所轄署に籍を置いて兼務している場合もあります。

なお、初動捜査に特化しているとはいえ、それは通常の事件対応の場合であり、大規模事件が発生して所轄署の人員だけでは対応が困難なときには、機動捜査隊が追加戦力として投入されることもあります。

さらに、警視庁以外の一部警察本部では、機動捜査隊員が捜査一課の特殊班(SITなど)を兼務している例もあり、現場における柔軟な運用がなされています。

機動捜査隊に置かれる『広域機動捜査班』とは

機動捜査隊のうち、通常編制の班については、自らの所属する警察本部の管轄区域内においてのみ捜査を執行します。

しかし、「広域機動捜査班」に指定された班に関しては、他の警察本部の管轄区域内でも捜査権が付与されており、これにより県境をまたぐような広域犯罪への初動対応能力が強化されています。

たとえば、神奈川県警察の機動捜査隊は通常、東京都内、すなわち警視庁の管轄へ立ち入っての捜査は原則として行いませんが、広域機動捜査班としての指定を受けていれば、こうした越境捜査も可能となり、正式な捜査権をもって活動することが認められます。

また、無線通信におけるコールサインも通常とは異なり、一般の機動捜査隊が使用する「機捜○○○」ではなく、「広域○○○」という呼称が用いられます。

なお、機動捜査隊は専ら刑事警察活動に特化した「捜査専務系無線」という系統に開局します。

機動捜査隊員の個人装備品と身なり

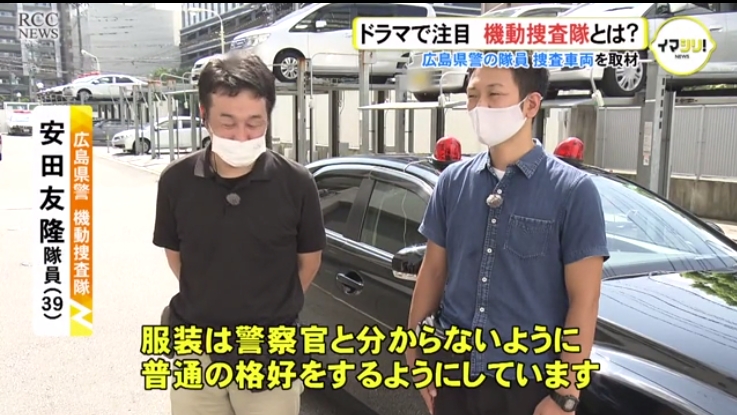

機動捜査隊員は私服での勤務が基本ですが、その服装は活動地域の雰囲気や環境に応じて柔軟に調整されます。

たとえばビジネス街での巡回時には、夏季であればクールビズスタイル、冬季にはスーツを着用し、一般のビジネスマンに紛れるような装いをします。

一方、繁華街や地方都市などでは、夏にはポロシャツにジーンズ、あるいはアースカラーの作業ズボンやチノパンといった、目立ちにくく実用的な服装が多くなります。

広島県警察本部機動捜査隊員への取材動画より引用。機動捜査隊員は警察官とわからないように普通の身なりをしているという。 出典RCC NEWS

また、これらの私服の上から、フィッシングベストのような多機能ベストを着用することもあります。

これには釣り用のベストを流用する場合もあれば、警察向けに製造された専用のベストを使用することもあり、強力なフラッシュライトや警察手帳といった必要な装備品を収納するために活用されています。

街中でこうしたベストを着た人物がいた場合、その人物が無害な釣り親父かマニアか本物かを見分けるのは簡単ではありません。ただし、目が合った瞬間に視線をそらさなければ、相手の目つきが妙に威圧的で、こちらに強く向かってくるような感覚があれば、捜査員である可能性は高くなります。

さらに、日常的な精神的・身体的鍛錬によってテストステロン(男性ホルモン)の分泌が高くなるためか、捜査員にはもみあげが自然と長くなる傾向が見られます。これは事実として知られており、警察官を見分ける一つの手がかりともなっています。

加えて、機動捜査隊員は持ち歩く装備が多いため、腰回りがやや賑やかになる傾向があります。ウェストポーチを装着することもあり、その中には回転式けん銃やシグ・ザウアーP230といった自動式拳銃、特殊警棒、手錠など、職務に必要な装備一式が収められています。

ベストには受令機(アシダ音響の業務用PR-17イヤホンつき)を入れて当番中は常に基幹系無線を傍受。

事件が発生すると、機動捜査隊員は身分を明らかにするための腕章を装着し、必要に応じて対刃防護衣や防刃手袋などの防護装備を着用します。状況に応じた装備の選択は、初動対応における安全確保の観点から極めて重要です。

また、秋から冬にかけては、気温の低下と共に紺色のジャンパーを羽織るスタイルが一般的になります。

この時期の機捜隊員の服装は、まるでパチンコ常連客然とした風貌を意識しており、人混みに溶け込みながらも目立たない装いが重視されます。

とくに神奈川県警では、警察官向けアパレルメーカーに特注した「MIU」のロゴ入りブルゾンを隊員が揃って着用しており、装備を通じた隊員間の一体感や士気の向上にもつながっています。

これに対し、警視庁の機動捜査隊員は、1980年代から現在にかけて、スーツあるいはクールビズといったビジネススタイルを基本とすることが多く、スタイルの違いが際立っています。

このように、機動捜査隊の服装や装備には、各都道府県警ごとの文化や運用方針が色濃く反映されており、地域ごとに見られる特徴や個性は非常に興味深いものです。

● 刑事部捜査一課SIT

凶悪事件・強盗・殺人など機捜と連携する最重要部署。

→ https://amateurmusenshikaku.com/security/sit/

● 捜査員(いわゆる“刑事”)の装備・拳銃

機動捜査隊員の携行する各種けん銃のうちの一つである32口径半自動式けん銃「シグ・ザウアーP230」は手動安全装置つきの日本警察特注仕様です。

警察向けのけん銃として1977年にドイツとスイスで開発された本製品は95年ごろから日本警察で配備が進んでいます。

P230など機動捜査隊の使う拳銃

→ https://amateurmusenshikaku.com/security/kenjyuu/

SITの使う多弾倉型の自動式拳銃

https://amateurmusenshikaku.com/security/m92_japanese_police/

ドラマ題材度は満点!なぜなら『機動捜査隊』を作ったのはドラマだから

★★★★★

現在、警視庁には第3機動捜査隊までが編成されていますが、その“第4機動捜査隊”、通称「4機捜」の活躍を描いた刑事ドラマが、杉良太郎主演で知られる名作『大捜査線』(1980年)です。

エンディング曲「君は人のために死ねるか」でもおなじみの本作は、初動捜査や警察無線でのリアルな交信描写など、機動捜査隊(MIU)の実務を忠実に再現した、歴史に残る“機捜ドラマ”。

そして、さらに時代をさかのぼる“機捜ドラマ”の古典が存在します。それが、1961年から15年半にわたって放映された伝説的な長寿番組『特別機動捜査隊』です。いまさら語るまでもない名作ですが、注目すべきは、この作品が「機動捜査隊」という名称を初めて用いたという点にあります。

もともと『特別機動捜査隊』のモデルとなったのは、当時の警視庁刑事部捜査一課内に実在した「初動捜査班」でした。しかし、「機動捜査隊」という名前自体はまだ警察の組織内には存在していなかったのです。

ところが1963年、当時の警視総監・原文兵衛が本作の愛好者だったことから、ドラマに触発されて初動捜査班の名称を「機動捜査隊」に改称し、さらに捜査一課から独立した一個の執行隊として再編したという経緯があります。

これをきっかけに、全国の警察本部にも次々と機動捜査隊が設置されていき、今や初動捜査の要として不可欠な存在となっています。この一連の流れは、刑事ドラマが現実の警察組織を変えたという、あまりにも有名な逸話です。

とりわけ『特別機動捜査隊』は警視庁が公式協力しており、番組の冒頭オープニングには「協力 警視庁」の文字が堂々と表示されるなど、ドラマと実在の機捜との結びつきは非常に強固です。まさに、刑事ドラマと警察組織、特に“刑事部の花形”である機動捜査隊は、深い親和性がありそうです。

近年でもその流れは脈々と続いており、2003年には高島礼子主演で『キソウの女』が放映され、また『警視庁機動捜査隊216』のように女性の機動捜査隊員を主役に据えた連続シリーズも登場。ストーリーの緻密さや人間ドラマが評価され、支持を集めているようです。

機捜216の視聴率9.7%だったようです。

結構いい数字だよねヽ(*´∀`)ノ pic.twitter.com/byPz9iR0Ya— ふぇり🔎京都行きたい🚓 (@fe8488ri) 2017年6月14日

そして、『踊る大警察』にかつて登場していた神奈川機捜を元ネタとした細かな演出、それに隊員らの腰道具や捜査車両などの装備の再現性の高さはマニアの間で評価が高いそうです。

それはともかく、『警視庁機動捜査隊216』の劇用車覆面は第一作からJ31ティアナ前期、二作目ではV36後期スカイラインセダン370GTパールホワイトと、なかなか本物と同仕様が揃えられない中、極力合わせようとする車種選定と車両装備がいい。

さて、今回の覆面は何なのかな?— ミノスケ@不健全なKV36 (@mnskER34) 2012年12月24日

機捜216って覆面車の外装リアルよなぁ

— 神消西95 (@95kobefd) 2015年4月5日

「警視庁機動捜査隊216」シリーズは、覆面パトカーの窓から手を出して赤い棒を振りながら「道を開けてください!」とアナウンスするシーンが毎度アガる。

— タダーヲ (@tada_wo) 2017年5月11日

ただ、覆面を模した劇用車が『わ』ナンバーであることがTwitter上で総ツッコミをされていました。

機動捜査隊のまとめ

もともと機動捜査隊は、捜査一課内にあった「初動捜査班」が起源です。都道府県警の規模や運用上の事情によっては、独立した形ではなく、課内に置いたほうが効率的な場合もあります。

そのため、各警察本部によって運営方法が異なり、その柔軟な運用が機動捜査隊の特徴とも言えるでしょう。

![[Manatsulife] メンズ ベスト メッシュ カメラマンベスト フィッシング 作業用 多ポケット 多機能 通気 ア...](https://m.media-amazon.com/images/I/41VapWCgknL._SL500_.jpg)