特殊急襲部隊(SAT:Special Assault Team)は、テロや重武装犯罪への対処を目的に1996年、警察庁により創設された警察の精鋭部隊である。

警察白書によれば、2025年現在、SATは全国8都道府県(北海道、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県、沖縄県)に設置され、合計約300人規模で編成されている。

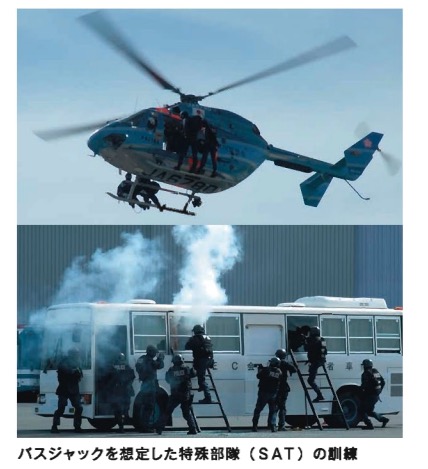

通常の機動隊や銃器対策部隊では対処困難な事案に即応する部隊として位置づけられており、ハイジャックや重要施設占拠事件、銃器を使用した重大事件への対処を想定している。

SATの装備は高性能かつ多様で、自動拳銃(SIG P226)、短機関銃(MP5サブマシンガン)、狙撃用ライフル、自動小銃(89式小銃)、特殊閃光弾のほか、防弾装備、暗視装置などの先進的装備を備えている。

戦術によってはヘリコプターを使用した上空からの作戦も行われるが、部隊展開に使用される機体は対テロ任務用に防弾化されている。

これらの装備と訓練体制はすべて、警察白書、専門誌、報道において根拠の裏付けがなされており、SATは警察の対テロ・重武装対応の中核といえる存在である。

本稿では、警察庁が公式に公開している広報資料や公文書および報道などを基に、SATの設置経緯や任務内容、装備体系といった運用実態について事実に即して整理し、事実確認を重視して詳述、その実像に迫る。

特殊急襲部隊(SAT)──警察白書に見る、国家的な対テロ即応戦力の実像

特殊部隊SATが使用するSIG P226自動拳銃

1996年、警察庁は重大凶悪事件やテロに対応する特殊部隊として「特殊急襲部隊(SAT)」を創設した。平成16年警察白書(※)によれば、当時のSATは北海道警、警視庁、大阪府警に加えて、千葉、神奈川、愛知、福岡の各県警に配備され、全国7都道府県体制で運用されていた。

その後、2005年に沖縄県警にも発足し、2025年現在は全国8の都道府県に配置されている。

④ テロ対処部隊

ア 特殊部隊(SAT)

特殊部隊(SAT)は、北海道、警視庁、千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡及び沖縄の8都道府県警察に設置されている。全国で約300人の体制で、自動小銃、サブマシンガン、ライフル銃、特殊閃(せん)光弾、ヘリコプター等が配備されており、ハイジャック、重要施設占拠事案等の重大テロ事件、銃器等の武器を使用した事件等に出動し、被害者や関係者の安全を確保しつつ、被疑者を制圧・検挙することを任務としている。

(※)引用元:警察庁公式サイト『第2項 警察におけるテロ対策』 https://www.npa.go.jp/hakusyo/r01/honbun/html/vf122000.html

【出典】警察庁公式サイト『平成16年 警察白書「第7章 警察の危機管理体制の強化』

刑事部には捜査一課にSIT(特殊事件捜査係)が編成されているが、SATは、主にハイジャックや重要施設の占拠といった、より重大な重大テロや、銃器を使用した立てこもり事件など、通常の部隊では対応が困難な事案に備えて配備されている。

画像の引用元 【CBC News】坂口警察庁長官が愛知県警のSATを視察 https://www.youtube.com/watch?v=21vZUcDFe6s

各部隊は警察庁警備局の統制下に置かれ、都道府県警察本部長からの要請により出動する体制となっている。

SATの対応する事件

- 銃器犯罪

- 航空機の乗っ取り(ハイジャック)

- テロ

- 人質立てこもりなどの凶悪事件

白書では、SATが地方警察ごとに設置されているにもかかわらず、全国的な視点から警察庁の 一元指揮的での運用がなされている点が強調されている。

つまり、SATは発足当初から、各都道府県警の通常の機動隊とは一線を画す「日本政府直轄に近い統制」が行われていたことが読み取れる。

今日のSATの装備や出動事例を考察するうえでも、この部隊運用の位置づけが明確に示されている点は極めて重要である。

また白書では、SATの装備や訓練水準についても言及されているが、特に専用の訓練施設の整備や、最新の装備導入が図られており、隊員には高い専門技術と即応性が求められる実情に触れている。

SATは機動隊のバリアントではなく、国家レベルの治安維持を担う重要な戦力として、法整備や制度面の支援を受けながら強化されてきたことが記されている。

白書には明確な表現で、SATが「銃器使用事案等の重大事案に対する初動対応力の強化」の中核を担っていることが述べられており、地方自治体の枠組みを越えた広域的な治安対処部隊としての役割が示されている。

【出典】

-

警察白書 平成16年版 第7章「警察の危機管理体制の強化」>「特殊急襲部隊(SAT)」

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/html/F7002020.html -

警察庁 警備局「焦点」第279号(PDF) 特集:重大事案における初動対応体制の強化

https://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten279/pdf/p18.pdf

1. 設立と任務

-

設立年:1996年(平成8年)に正式発足。

-

任務:重大凶悪事件、テロ、ハイジャック、立てこもり事件等に対応し、迅速かつ専門的な対処。

-

配備:2025年時点で、東京都、大阪府、北海道、千葉県、神奈川県、愛知県、福岡県、沖縄県。

-

指揮系統:警察庁警備局警備運用部警備第三課の指導下。

【出典】

-

警察庁「令和3年 警察白書」https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/index.html

2. 設立と前身部隊

SAT(Special Assault Team)は、1996年に正式に発足をしたが、前身には警視庁第六機動隊特科中隊(SAP)や大阪府警第二機動隊(零中隊)が存在している。

これらの部隊は77年の日本赤軍によるハイジャック「ダッカ事件」を契機に発足したものであったが、警察は存在を認めず、国民には一切非公開の非公然部隊であった。

【出典】

-

朝日新聞 http://www.asahi.com/special/070518/TKY200705180228.html

95年、オウム真理教信者を名乗る男によって、全日空機がハイジャックされ、北海道・函館空港に着陸した事件で警視庁SAPが出動し、初めてその存在が明らかになった。

函館空港ハイジャック事件で突入の瞬間。当時の映像より(引用元 北海道テレビ放送 HTB)

この際、一部は全日空の整備服を着て偽装した道警機動隊員と警視庁SAP隊員が機内に突入し、被疑者を確保した。

96年のSAT正式発足により、現在の体制となったが、警視庁では当初SAPを踏襲し、第六機動隊にSATを置いたのちに警備部警備第一課に移管、機動隊からは独立させている。

3. SAT/SAP/零中隊の主な出動事例(報道確認済)

-

【直接介入】1979年 三菱銀行立てこもり事件(大阪)【突入支援】

大阪府警零中隊(SAT前身部隊)が初の突入実績。犯人射殺・人質救出が行われた(当時の新聞報道)。 -

【突入支援】1995年 全日空857便ハイジャック事件(函館空港)

北海道の警察と警視庁第六機動隊特科中隊SAP(SAT前身部隊)が合同で出動。SAP隊員が機内突入支援を行った(NHK報道記録に基づく)。 -

【突入支援】2000年 西鉄バスジャック事件(福岡)

福岡県警SATおよび大阪府警SATが出動し、広島県警の銃器対策部隊と合同で対応。現場では後方支援を行ったと報道されている。 -

【突入支援】2003年 名古屋立てこもり放火事件(愛知)

愛知県警SATが出動。犯人が死亡する騒動となったと中日新聞などが報じた。 -

【直接介入】2007年 愛知県長久手町立てこもり発砲事件

愛知県警SITおよびSAT、大阪府警MAATが出動。後方支援のSAT隊員が犯人の弾に被弾し、殉職と報道された。 -

【直接介入】2007年 佐世保銃乱射事件(長崎・ルネサンス事件)

福岡県警SATが出動し、長崎県警銃器対策部隊と合同で犯人の捜索任務に対応と報道された。 -

【突入支援】2012年 愛知県豊川市の豊川信用金庫蔵子支店人質立てこもり事件

愛知県警察SATがSITと共に出動し、SITの突入を支援したと報道された。 - 【突入支援】2023年 長野県中野市4人殺害事件

警視庁の特殊捜査班 (SIT) および神奈川県警察SATが応援派遣されたと報道された。長野県警は“犯人は説得して投降”と記者発表した。

⚠️ 注意点

-

SATの出動は、報道により事実確認されたもののみを記載。

-

出動時の詳細な装備や人員規模については、報道では省略される傾向がある。

- その他、90年代の事件は、報道ベースで確認できる事例が限られている。

1996年に発生した「在ペルー日本国大使公邸占拠事件」に関連して

1996年(平成8年)12月17日に発生した「トゥパク・アマル革命運動(MRTA)」による在ペルー日本国大使公邸占拠事件に関連して、当時、警視庁の特殊急襲部隊(SAT)が日本国内で突入シミュレーションを実施していたという指摘もある。

詳しくは以下の記事にて考察を行った。

戦闘以外のSATの任務

SATの知られざる任務としては、テロの標的にされやすい国の元首が来日した際の私服警護、アメリカやイギリスなどの大使館警備、さらにテロリストや要注意人物の顔や特徴を掴むための情報収集(採証治動)がある。

【出典】

-

三才ブックス「ラジオライフ 2005年2月号」

特殊急襲部隊(SAT)と他部隊の連携

警察庁資料にみる任務分掌と共同運用体制

平成15年版警察白書によれば、特殊急襲部隊(SAT)は、銃器や爆発物が使用される凶悪事件や重大テロに対応するため、全国7都道府県警察に設置されている部隊である。

SATの設置目的は、「銃器使用事案等への迅速かつ的確な対応体制の確立」にあり、1996年の設立以降、地方警察組織の一部にありながら、警察庁の統制下で全国運用される体制がとられている。

SATの運用において重要な要素は、単独行動ではなく、他部隊との有機的な連携である。

警察庁は、SATが出動する事案において、まず第一段階の対応を担うのが機動隊等に編成された「銃器対策部隊」であると明言している。

銃器対策部隊は、事件発生時に初動を担い、現場の封鎖、被害者救出、またはSAT到着までの防御線確保などを任務としている。

SATは、こうした銃器対策部隊の支援を受けつつ、より直接的な介入・制圧を行う。

さらに警察庁は、化学兵器や生物兵器などを用いたテロ、いわゆるNBC(Nuclear, Biological, Chemical)事案に対応するため、8都道府県警察にNBCテロ対応専門部隊を設置したと公表している。

SATは物理的制圧を担うのに対し、NBC部隊は汚染の封じ込めや除染など、特殊環境下での専門的対応を行う。

両者は任務領域を分担しながら、必要に応じて共同で現場に投入される体制となっている。

また、白書では自衛隊との連携にも言及がある。警察と自衛隊は、有事や災害対応における役割分担を確認し、日常的に訓練や連絡調整を行っている。

SATは、地理的に遠方の現場に展開する際、自衛隊や海上保安庁の輸送手段を利用するとされ、これも制度上の支援体制として整備されている。

このように、SATは単独の作戦部隊ではなく、銃器対策部隊、NBC対応部隊、さらに必要に応じて自衛隊などとも連携し、階層的・複層的な治安対処体制の中に位置付けられていることが警察白書から読み取れる。警察庁は、各部隊の役割を明確に分掌しつつ、統合的な治安対応力を確保するための制度整備を段階的に進めてきた。

【出典】

-

警察庁『平成15年 警察白書』第6章「公安の維持」>「警察の対応」

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E6001020.html

SATの装備変遷 ― 2002年公開の動画から読み取る個人装備の事実

写真は警察庁が2002年に公開した警視庁SAT訓練映像から引用

SATの装備は、地域警察官と異なる警察装備として、例外的に軍用規格に準じた高性能な火器と戦術装備を配備する。

2025年現在、MP5A5をSAT隊員が構えている姿は複数の報道映像でも確認されているが、その配備状況が公的に詳細が明らかになったのは、2002年に警察庁が初めて公開した警視庁SATの公式訓練映像による。

以降、主に報道写真・訓練取材・公開映像などから分析されてきた。

● 火器の変遷と現行装備

【初期】

その中で隊員がH&K MP5(9mm短機関銃)、USP、グロック19などを携行している姿が正式に公知された。

なお、SAP時代はH&K P9S拳銃を使用していたという。

2002年5月に公開された警察庁広報ビデオ(SAT)より引用

当初からフレームにはフラッシュライトが装着されており、装備の現代化の一端といえる。

MP5に対する日本警察庁の類稀なる信頼

現在、日本警察ではMP5をSATのほか、刑事部のSITや機動隊の銃器対策部隊などに配備している。

このうち、警備部で配備されるMP5はセミオート、フルオート、3点バースト付きの通常モデル、SITの配備するMP5はシングルファイヤ(連射機能がない)モデルとなっている。

一方で、前身である警視庁特殊部隊『SAP』および大阪府警特殊部隊『零中隊』では、70年代の発足当初から、サプレッサー仕様のMP5SDの使用を明かす元警察官の証言がある。

警察庁ではMP5を以下のように評価している。

この機関けん銃は、銃の性能に対する信頼性、警備対象となる重要施設周辺の環境、外国警察における導入実績等を考慮し、上記のような任務に当たる銃器対策部隊員等が所持するのにふさわしい銃種として選定したものであり、国際テロ情勢等を踏まえながら、的確な運用を行うこととしている。

出典および引用元 警察庁公式サイト『平成14年 警察白書:(2)テロ対処部隊の活動』:https://www.npa.go.jp/hakusyo/h14/h140202.html

【中期】

2005〜2007年にかけ、北海道や愛知での合同訓練現場にSATと見られる部隊が参加し、MP5を確認。

【近年】

2020年以降、主たる銃器はMP5が引き続き配備されているが、副装備では当初見られたグロック19やUSPは報道で見られなくなり、拳銃はP226Rに統一されていると推測される。

なお、2021年には警視庁自動車警ら隊の地域警察官がグロック45を使用していることが確認されている。

● 個人装備の特徴

-

出動服:正式公開当初から現在に至るまで、紺系のアサルトスーツが着用されている。外国の特殊部隊が着用する戦闘服と同等の耐熱性が推測される。一方で、オーストラリアのクイーンズランド州における訓練においては陸上自衛隊と同じ2型迷彩服の着用も確認されている。

-

アーマー:当初の防弾チョッキは大部分が強度の高い合成繊維を使った防弾素材とされている。その後、プレートキャリア型のハードアーマー(Level III以上と推定)へと移行。2007年の長久手町事件で殉職者が出たため、現在は上腕部を保護するプレートが追加されている。

-

ナイトビジョン:偵察機材として配備。

-

その他装備:ドア破壊用バッティングラム(鉄製の大型ハンマー)、集音器材なども配備。

警察系特殊部隊であるSATの主力装備が9ミリ口径の短機関銃MP5であることを踏まえると、陸上自衛隊の特殊作戦群と比較しても、SATはより柔軟かつ市街地に特化した運用が際立っているといえる。

装備の選定にあたっても、あくまで最小限の武力行使に基づく法執行機関としての役割が反映されており、その使命と運用思想の違いが明確に表れている。

【出典】

-

警察庁による「警視庁特殊急襲部隊SAT」訓練動画公開(2002年)https://www.youtube.com/watch?v=PUmYUVqM6Uo

-

報道機関による公開訓練映像

愛知県警SAT隊員殉職がSAT運用に与えた影響

2007年5月、愛知県長久手町(当時)で元暴力団組員の男が38口径の回転式拳銃を所持して民家に立てこもり、発砲によって犯人の家族や警察官が負傷する重大な事態となった事件において、愛知県警察特殊部隊SAT隊員が殉職した。

これはSATに初の殉職者が出た事案である。

この事件はSATの運用体制と装備選定に重大な影響を及ぼしたとされる。

以下に、事案後における実際の変化と、それが意味する教訓について解説する。

個人防護装備の強化

殉職した愛知県警SAT隊員は、元暴力団組員の被疑者が立てこもった民家から約10メートルの道路上でチョッキ型の防弾衣に防弾ヘルメットを着用し、同僚隊員らが防弾盾をかざした上で拳銃を構え、玄関前に撃たれて倒れていた長久手交番の巡査部長の救出を後方から支援していた。

なお、実際の救出活動の主力はSATではなく、SITであった。

その際、隊員は被疑者が発砲した拳銃弾(38口径の回転式拳銃でスペイン製ルビー・エクストラ (Ruby Extra)と見られる)に被弾した。

弾丸は盾をかすめて、隊員の左の肩口から左胸に入ったという。

朝日新聞の報道によれば、防弾チョッキは高強度の合成繊維で構成されていたが、弾丸の進入角度が悪かった可能性が指摘されている。

この事案を受けて、警察庁は全国のSAT部隊に対し、個人防護装備の見直しと戦術の再検討を進めた。

とくに、防弾ヘルメット、防弾盾、プレートキャリア型防弾ベストについては、防御範囲と性能の拡充が急務とされた。

従来の装備には、上腕部や頸部の防護に課題があるとされていたため、装備更新ではこれら部位の防御力向上が焦点となった。

SATは都市部における銃器事案に対応する部隊であるという性格上、市街地での至近距離交戦にも耐えうる装備の必要性が改めて認識されたのである。

【出典】

-

朝日新聞『装備・安全検証へ SAT隊員死亡で警察庁』 2007年05月18日16時41分

http://www.asahi.com/special/070518/TKY200705180228.html

特殊部隊支援班(SSS)の配置

殉職事件以降、警察庁は『特殊部隊支援班(SSS)』、通称“スリーエス”と呼ばれる専門チームを発足させた。

SSSは「SAT Support Staff」の頭文字を略したものである。

SATの効果的な運用と受傷事故の防止を目的に、SATや銃器対策部隊に対して、全国8都道府県警に配置されたSATが現場に出動する際、隊員の態勢などについて現地で本部長に助言するほか、刑事部や本庁との連絡調整を行うとされる。

(2)テロへの対処態勢の強化

〔1〕 テロ対処部隊の充実強化(一部略)

特殊部隊については、平成19年5月に愛知県長久手町で発生したけん銃使用人質立てこもり事件を踏まえ、警察庁において、特殊部隊支援班(SSS)(注4)を編成した。

注2:Special Assault Team

3:N(Nuclear:核)B(Biological:生物)C(Chemical:化学)物質を使用したテロの総称

4:SAT Support Staff、通称スリーエス出典 警察庁公式サイト『平成20年 警察白書』:https://www.npa.go.jp/hakusyo/h20/honbun/html/k4300000.html

報道によれば、人員は警察庁のほか、警視庁、大阪府警のSAT経験者、現役隊員ら10人程度で構成。

SATが出動した際、このうち2、3人が現地に赴き、警察本部や現場の指揮所などでSATの態勢や活用方法について助言し、本庁警備局や刑事部のSITと連絡調整を支援するという。

これにより、SATの突入行動が「一発勝負」ではなくなり、多層的・連携的な支援体制が整備された。

SAT選抜条件の“定説”を検証――「未婚・若年・近視不可」説の根拠とは

この件については元警視庁特殊部隊員のインタビュー記事や当時の報道など複合的なソースを検証しながら解説を行った。

まとめ

SATは、制度、装備、人員、運用のすべてにおいて、警察の中でも最も高度かつ特殊な部隊である。

なお、米国のFBIにはSATに近い特殊部隊としてHRTと呼ばれる特殊部隊が編成されている。

今後も警察白書など一次資料を通じて、その実像に迫りたい。

■ 参照・出典資料リンク(警察庁公式サイト)

![ストライクアンドタクティカルマガジン 2021年 09 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WcFXA0JML._SL500_.jpg)

コメント

[…] 日本警察では、2002年にSAT(特殊部隊)の訓練動画が公開された際、グロック19の配備が公にされました。さらに、近年ではグロック17が警視庁のSP(警護官)に配備されています。 […]

[…] さらに2000年代以降は、映画、漫画、アニメ、小説とメディアを問わず“自衛隊の非公然な機関が特殊作戦”を扱う作品が続出しており、その描写は多様化している。「非公然」とは、その存在が公になっていない機関や活動のことである。軍事の世界では長らく米陸軍特殊部隊「デルタフォース」がそうであった。日本の警察では70年代に創設されたSATの前身部隊「零中隊(大阪府警)」や「SAP(警視庁)」がそうであろう。警察庁が一切その存在を認めなかったのだ。 […]

[…] あと、警察さんのSAT(特殊急襲部隊)も陸自の2型を着とることがあるらしいで。 […]

[…] また、こんな実例もあります。オーストラリアのクイーンズランド警察が“自衛隊の迷彩服を着用し、MP5を構える日本警察特殊部隊SAT隊員”の画像を警察の広報誌に載せた騒動はとても興味深い事例です。警察や自衛隊の特殊部隊の装備は日本側にとって非常に敏感な情報であり、公にされることに対して当局者が警戒感を抱くのは理解できます。 […]

[…] 一方で、陸自特殊作戦群におけるM4カービンの秘匿配備、海自特警隊のH&K HK416導入、さらに警察特殊部隊(SAT)によるMP5の運用など、国内でも特殊部隊における装備の高度化・国際化が進む中、陸自では半世紀近くにわたって日本の防衛を支えてきた64式はその役割を終えた。 […]

[…] 警察では警視庁や神奈川県警特殊部隊SATで配備しており、さらにはUSPを発展改良させたP2000を警視庁SP用として配備する。 […]

[…] 日本国内でのP226運用状況は、警視庁や神奈川県警SAT、海上保安庁特殊部隊などでも確認されている。 […]

[…] 事実、2002年には警察庁が特殊急襲部隊(SAT)へのMP5配備を正式に公表しているが、それ以前から大阪府警の特殊部隊「零中隊」が試験的にMP5を導入していたという元警察官の証言も存在する。これらの記録を踏まえれば、日本政府や関係機関においてMP5運用の知見はすでに存在していたと考えられる。 […]

[…] この89式小銃は、自衛隊の他に、海上保安庁や警察のSAT(特殊急襲部隊)にも配備されており、日本国内で広く運用されている制式小銃の代表格といえる。 […]

[…] 政府専用機の機内では、上級職の搭乗者──たとえば総理大臣や外務大臣、皇族といった要人──には寿司や和牛ステーキ、高級ワインなどの豪華な食事が提供される。一方、同行するSP、SAT、外務省職員、報道関係者などには、ハム、ソーセージ、目玉焼き、サラダなどのシンプルながら栄養バランスに配慮されたメニューが供される。 […]

[…] 新型デジタル迷彩作業服を着用した隊員たちは、実戦的な突入訓練を行っており、警察特殊部隊SATなどでも採用されている器材『ドアブリーチャー』を用いて建物への突入を行う。 […]

[…] 仮に敵対勢力によるJR変電所、浄水施設、携帯通信網(NTTドコモ等)、電力鉄塔、警察機関施設等への破壊・攪乱・コマンドゥ攻撃が行われた場合、即応するのは警察力(特殊部隊SATおよび機動隊各機能別部隊)に加え、特殊作戦群が投入される可能性が想定されている(※典拠元 自衛隊統合運用教範②、2023年政府防衛白書③)。 […]