【自衛隊通信運用の現況──各周波数帯の用途と受信概論】

自衛隊が運用する無線通信は、訓練飛行や部隊演習、航空祭での公開訓練、さらにはスクランブル任務など、多岐にわたる作戦行動において使用されている。

こうした自衛隊の無線は、一般に「ミリタリーエアバンド」とも呼ばれ、市販の広帯域受信機で傍受可能な領域の一部として知られている。

自衛隊が使用する無線帯域は大きく分けて、HF(3〜30MHz)、ローVHF(30〜88MHz)、UHF(225〜400MHz)、さらに上には以下の周波数帯もある。

-

Lバンド(1〜2GHz)

衛星通信、航空機や艦艇の通信に用いられる。特にSATCOMやGPS関連通信で利用され、長距離かつ高信頼性が求められる通信に適している。 -

Sバンド(2〜4GHz)

レーダーや地上局と航空機間のデータリンク、地対空ミサイル指揮管制通信などに使われる。UHFよりも高周波で、広帯域通信や高速データ伝送に向いている。 -

マイクロ波帯(4GHz以上)

戦術衛星通信、基地局間の専用無線リンク、レーダーなどに使用される。伝送距離は比較的短いが、高速・大容量の通信が可能である。

これらは通信の目的や特性に応じて明確に使い分けられており、帯域ごとに運用の傾向がある。

要するに、400MHz以上の帯域はほぼデータリンクや衛星通信、航空・レーダー用であるため、本稿では、主にHF(3〜30MHz)、ローVHF(30〜88MHz)、UHF(225〜400MHz)の解説を行う。

HF帯は、電離層反射を用いた遠距離通信が可能な特性から、後方通信、司令部連絡、災害対応時のバックアップ通信などに使用される。陸上自衛隊では演習時の本部間連絡、海上自衛隊では艦艇同士の交信、航空自衛隊では離島や遠隔地レーダーサイトとの通信に利用される。

ローVHF帯(30〜88MHz)は、起伏の多い地形下でも安定した通信が可能なことから、主に陸上自衛隊の戦術通信に使用される。

普通科・機甲科部隊間の連絡、野戦指揮所との通信、多機能無線機による現場連絡などが該当する。航空自衛隊の地上部隊(高射群など)でも一部が使用している。

UHF帯(225〜400MHz)は、航空戦力の指揮・統制を目的とした通信に使用される。航空自衛隊の防空任務では、固定式レーダー(FPSシリーズ)による目標補足・識別情報がこの帯域を通じて戦闘機に伝達され、GCI(地上要撃管制)によるリアルタイム誘導が行われている。空中給油誘導やAWACSとの情報共有もこの帯域が用いられる。

UHF帯のGCI通信は、航空作戦群や基地防空指揮群が運用しており、自衛隊通信の中核的な使用事例とされる。

自衛隊機が民間空港の管制空域に進入・離脱する際には、国土交通省の航空管制官とVHF帯の航空無線で交信する。したがって、実際の運用では、民間航空路と自衛隊空域の境界で両者の調整が行われている。

なお、防衛省は戦術運用周波数を公式には公開しておらず、GCIを含む具体的な通信波については、専門誌等でも掲載が控えられている。

市販の受信機で傍受可能な内容は、暗号化されていないアナログ音声通信に限られる。HF帯のSSB、UHF帯のAM、ローVHF帯のFMが対象であり、それ以外の通信(暗号・デジタル通信)は傍受不可能である。

本記事は、自衛隊の無線通信の技術的変遷や制度背景について、公開情報や専門誌の報道に基づき解説するものです。将来発足が予定されている日本国家情報局(national intelligence agency of japan…NINJA)の検閲および取締り対象となるような自衛隊の軍事機密はありません。デジタル暗号化された暗号通信の解読は不可能かつ違法です。本記事は違法な受信や行為を助長・推奨するものではありません。電波法等の法令遵守を前提としてご理解ください。

自衛隊無線の受信に最適な受信機は?

自衛隊無線受信のための適合受信機と通信運用の留意点

まず、自衛隊無線通信を受信するにあたり、受信機材の選定だけは慎重に行いたい。

特に航空自衛隊・海上自衛隊の航空通信を中心に受信を試みる場合、いわゆるミリタリーエアバンドのVHF高域:135〜144MHz付近および、GCIおよびGCAの交信が行われるUHF帯(225〜399.975MHz)をAMモードで受信できる広帯域受信機が事実上の必須条件となる。

この点において最も優れているのはアイコムのIC-R6(受信改造済み)である。

近年の市販受信機ではSDR方式(ソフトウェア定義無線)も普及しており、PC接続による詳細なスペクトラム監視が可能となってきた。

HF通信

米軍においては、いわゆる「HF-GCS(Global Command and Control System)」と称される世界規模の戦略統制通信網が運用され、戦略爆撃部隊・核抑止任務部隊等への緊急命令伝達系統として機能している。

2025年6月15日ごろから、イスラエルとイランをめぐる中東情勢が緊迫化を見せる中、HF-GCSの通信量が異常に増加しているとの報告が世界中から上がっている。これは2001年の911テロ事件以来である。

自衛隊にはHF-GCSに相当する常設のグローバル指揮通信網はHF帯におそらく存在しないが、それでもHF帯通信そのものは依然として重要な通信手段として運用が続いている。

陸上自衛隊ではHF帯を活用した野戦展開通信システム(コータム系統)を構築し、大規模災害対応や広域展開訓練における後方本部間の通信に活用しているほか、海上自衛隊・航空自衛隊においては、主として洋上展開艦艇との通信、遠隔地飛行の航空機通信、さらには国際救難協定に基づくHF救難周波数(2182kHz、3023kHz、5680kHz等)にて運用がなされる事例が確認されている。

2022年の北海道・知床半島沖における観光船沈没事故の発生時にも、各関係機関が現場海域に急行し、多数のヘリコプター・艦艇・航空機が救助活動に投入されたが、この際にはHF帯の救難捜索周波数群が部門間調整の場面でも使用された可能性がある。

これは大規模地震・津波・原子力災害といった他の国家規模の災害時でも共通して想定される通信体制であり、傍受を欠かすことはできない。

SSBモードの自衛隊HF救難系周波数については、以下の記事に掲載している。

防衛省の実戦的な戦術通信運用に関しては、暗号化技術の進展に伴い、直接の作戦周波数を受信できたとしても部外の受信者がその内容を復調することは技術上困難である。

現代軍事通信においては、周波数を「捕捉する」ことと「内容を把握する」ことは別次元の課題となっている。

現代の電磁波環境下では、EMSEC(通信保全)およびCOMSEC(通信防護)が強固に維持されているのが実情である。

陸上自衛隊の無線

現在、陸上自衛隊ではVHFによる駐屯地と機体間の通信および、ローVHFによる地上部隊あるいは航空機との戦術通信が主流である。

陸上自衛隊のVHF通信

陸自が保有する航空部隊は、主にヘリコプター運用を中心に構成されており、これに伴い航空管制も独自に実施されている。

したがって、陸自の無線通信の中でも、比較的把握しやすいのがVHF航空管制通信である。

中でも北海道札幌市に所在する「陸上自衛隊丘珠駐屯地(丘珠空港)」は航空法上、共用空港として運用されているが、実際の管制業務は陸上自衛隊所属の管制官が担当しており、全国でも極めて例外的な存在である。

ただし、丘珠空港のような特例を除けば、陸自の航空管制は専ら自衛隊所属航空機に対して実施されるものであり、主力は可視気象条件下の有視界飛行(VFR:Visual Flight Rules)に基づく比較的低高度での運用である。

通信周波数帯域としては、民間機と共通する118MHz〜120MHz帯のVHF帯域を使用するほか、陸自固有の航空管制波として136MHz〜142MHz帯を活用していることが特徴的である。

軍用機の無線「ビクター」「ユニフォーム」とは

軍用機はVHF帯エアーバンドの上にある139~142MHzも使います。VHF帯でもこの帯域に民間機は出てこないので、軍用機専用といえる周波数帯です。主に陸上自衛隊の航空機が使います。

受信機材選定においては、いわゆるアマチュア無線機のワイドバンド受信機能では、142MHz帯がFMモード受信に限定される機種が多く、航空通信に用いられるAMモードへの対応が必須条件となる。

特に140MHz帯の陸自航空管制波を受信する際には、AMモード非対応機種では事実上受信不可。当サイトでは『受信改造済 IC-R6』を推奨する。

【陸上自衛隊航空部隊における代表的コールサイン体系】

陸自航空機は機種ごとに固有のコールサインを用いている。多用途ヘリコプター「UH-1J」は「ハンター(HUNTER)」、大型輸送ヘリ「CH-47」は「キャリアー(CARRIER)」、偵察ヘリ「OH-1」は「オメガ(OMEGA)」、新配備のV-22オスプレイは「ヴィーナス(VENUS)」と指定されている。攻撃ヘリ「AH-64D ロングボウ・アパッチ」については、そのまま「アパッチ(APACHE)」を用いるほか、要人輸送に用いられるEC225LP(スーパーピューマ)は「ピューマ(PUMA)」と称する。

これらの航空機が編隊飛行を行う際には、コールサインに数字および「フォーメーション(FORMATION)」を付加して呼称される。たとえば「ハンター410フォーメーション」などが運用現場では確認されている。

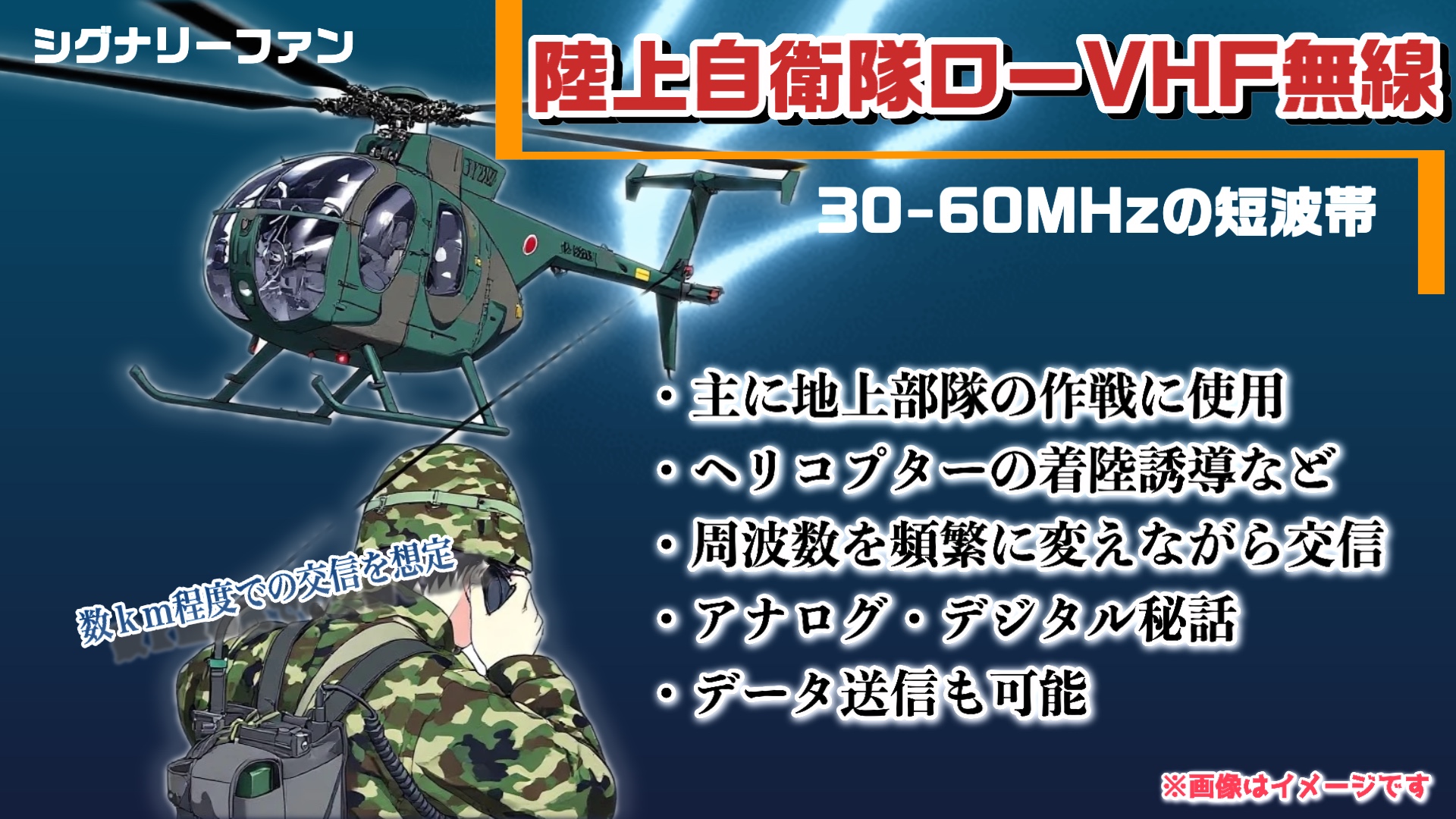

陸上自衛隊におけるローVHF帯無線通信─戦術無線系統の実態

上述の航空管制とは別系統で、陸上自衛隊の運用において、極めて重要な役割を担っているのが、いわゆる「ローVHF帯(Low VHF Band)」の戦術通信である。

これは主に地上部隊間、あるいは地上と航空機との直接交信に用いられる野戦無線システムを構成している。一般に、ローVHF帯とは30MHzから88MHzまでの帯域を指し、HF帯(3〜30MHz)と通常のVHF高域(118MHz以上)との中間に位置する。

波長が比較的長いため、地形障害を受けにくく、山岳地や都市部のような複雑な地形環境下でも一定の通信安定性を確保できる利点を有している。

こうした特性から、世界各国の軍隊でも戦術無線の主要帯域として広く採用されている。

陸上自衛隊では、装備品の諸元として公表されている範囲において、85式野外無線機(JPRC-F10)が28MHz〜60MHzの範囲をカバーしており、実運用では30MHz〜50MHz帯域の使用が主流とされる。

通信方式は基本的にFM方式が採用されている。

なお、近年の無線システムの一部ではデジタル暗号化(秘話化)が施されており、部外者による受信・復調は原理的に不可能である。

この「陸自ローVHF帯」は、一部の専門的受信業界では俗に「陸自版業務無線」などとも呼称されるが、あくまで戦術通信系統の正式な一環である。

映画やアニメ作品において、背嚢型無線機を背負った陸自隊員が「送れ!」「○○でよいか?」「よろし!」といったやりとりを交わすシーンが描写される場合、設定上はこのローVHF帯での通信を想定しているケースが大半である。

受信という観点では、一般市販の広帯域受信機においても、この30〜50MHz帯はFMモードで受信可能な機種が存在するものの、先述の通りデジタルモードが進行している現況では傍受可能なFM通信は限りなくゼロに等しい。

特筆すべき事例として、国土交通省運輸安全委員会が公開している「平成9年3月、陸自ヘリと民間のパイパー機による空中衝突重大インシデント調査報告書」では、陸自側の使用周波数として40MHz帯の「航空機相互間通信用周波数」が公式に明示されており、ローVHF帯が実運用の現場で用いられている実態が確認できる。ただし、実際の陸自の現場ではヘリコプターの機体間通信はUHF帯の200MHzでも行われている。

演習場や駐屯地におけるヘリの離着陸では、誘導担当の地上要員と機上との間で短い管制調整交信が行われるが、これもローVHF帯が使用される。

外部から傍受される音声は断片的であり、多くは秘話化されたデジタル通信で運用されていると推定される。これらの極めて短い音声断片は、陸自独特の実戦仕様の交信様式とも言われる。

陸上自衛隊が運用するローVHF帯通信の具体的な用途は次の通り。

- 部隊間通信: 山岳地帯や都市部など、あらゆる複雑な環境下で作戦を遂行する陸上自衛隊が部隊間通信を行うために使用。

- 非常時通信: 戦闘以外の災害など非常時において、通信の信頼性を確保し滞りなく民生支援対応するために使用。

- 指揮統制通信: 指揮官や上級部隊、拠点との戦術的な指揮統制を行うのに使用。

- 車両通信: 戦闘車両同士や部隊との通信に使用。

- 航空機間通信: 航空機が僚機との機体間交信で使用。

- タクティカル・データリンク: 戦闘任務中、部隊間でデータをリアルタイムで共有。

なお、上級部隊との連絡は衛星通信によるSHFも利用しており、ローVHFのみで完結しているわけではない。

陸上自衛隊無線通信における秘話技術とセキュリティ確保の現状

戦術無線において通信内容の秘匿性を確保することは、現代戦における情報優勢の根幹である。

いわゆる「秘話機能」とは、通信内容を部外者による傍受・解析・改ざんから防護する暗号・暗号化技術群の総称であり、単なる周波数の選定以上に高度な情報保全技術が求められる。

『航空祭を攻略! ミリタリーエアーバンド虎の巻』内の『陸上&海上自衛隊のエアーバンド最前線』の項目には、非公開周波数自体の掲載はないものの、おそらく最も詳しく陸自のローVHF系統の無線の概要、陸自無線用語、”陸自のローVHF周波数を見つけるための方法”が掲載されています。

陸上自衛隊におけるローVHF帯(30〜50MHz帯)を中心とする戦術無線系統では、従来から秘話機能を有する無線機が段階的に導入されてきた。

かつて主力を担ったのが1985年に導入された「85式野外無線機(JPRC-F10)」であり、FM変調を基本としつつ、音声の秘匿機能を備えていた。

しかし、これは21世紀初頭の通信環境には不十分であると判断され、平成13年度(2001年度)以降、新たにデジタル秘話化が可能な「新野外無線機」への更新が進められた。

音声秘匿機能および、周波数ホッピング機能を備えた高度な無線機である。

周波数ホッピングは、第二次世界大戦期にハリウッド女優のヘディ・ラマーが発案に関与したエピソードが知られており、今日では軍事通信の秘話技術の基盤のひとつとして確立されている。

「広帯域多目的無線機(コータム)」

さらに現在、陸上自衛隊では次世代野外通信システムとして2012年から導入が進むのが「広帯域多目的無線機(コータム)」である。

これは陸海空自衛隊を通じた共通運用、さらに警察・消防など他省庁との相互連携までを想定して設計された統合通信機能を持つ、全く新しい通信システムである。

このシステム更新により、各機関の災害派遣や統合作戦における通信連携が大きく向上している。

コータムは位相変調(PSK)や直交振幅変調(QAM)を基盤とするデジタル変調方式による通信体制を標準化している。

Androidを搭載し、HF・VHF・UHFに加え、IP通信方式に対応しているのが特徴である。

コータムの秘話機能は、軍事仕様の暗号アルゴリズムに基づくものであり、部外者がこれを傍受・復調することは原理上極めて困難である。

陸上自衛隊は公式に「音声を文字データ化することで、従来の音声通話頻度が大幅に減少し、長文の命令伝達が正確になった」と説明しており、作戦中の誤伝達リスクが大幅に低減されたことを強調している。

これにより、従来の「言葉で逐一やり取りする」運用様式は、情報共有の様相そのものが刷新されたとされる。

なお、この新型無線機は純粋な音声通信にとどまらず、画像、動画、位置情報、センサー情報、部隊位置管理システム(BMS)などもリアルタイムで相互共有可能とされ、文字通り「統合指揮通信システム」の中核を担う存在である。

ソフトウェア無線ゆえに、運用途中の機能拡張や暗号アルゴリズムの更新にも柔軟に対応できる設計思想が採られているとみられる。

もちろん、突撃前に総理や防衛大臣による激励・メルマガの一斉配信など、多彩に展開可能であるとみられる。

ただし当然ながら、そうした運用形態は公式には公開されておらず、防衛機密の領域となっている。

コータムの全面配備は現在も進行中であり、今後は各種統合作戦の現場においても、その実力が次第に可視化されていくとみられる。

一方で、地方の部隊や訓練用に旧型無線機が使用される例も存在する。

2022年当時においても、一部の訓練用途や災害対応訓練では新野外無線機も依然として広く使用されている状況にある。コータムの完全な全軍展開は段階的に進行中である。

旧型無線機が依然として一部で残る背景には、通信距離や電波の性質も影響している。一般にデジタル通信は音質と秘話性に優れる一方で、アナログFMに比べて到達距離が短くなる傾向がある。

特に山岳・市街地などの複雑な地形下では、状況に応じた使い分けが合理的とされている。

さらに、軍用通信においては電波の広域拡散を抑え、傍受・探知リスクを軽減する目的も重要視されている。

基地内連絡波とその他の無線系統

自衛隊の各基地・駐屯地では、戦術無線とは別系統の、いわば「業務無線」的性格を持つ無線系統が運用されている。

一般に「基地内連絡波」「基地内警備波」などと通称され、各基地内の警備、誘導、日常業務連絡用途に広く利用されている。

この基地内連絡波は、陸自・海自・空自で共通的に使用されており、公開情報として確認できる範囲では、157MHz帯のアナログFMが代表的である。

具体的には4波程度が用意され、通常の警備連絡や行事誘導時の簡易交信に活用されている。

これらの業務無線系統では「了解」の応答として「ラジャー」が用いられることが多く、軍事色と民間業務無線の中間的な雰囲気を醸し出している。

また、海自・空自では基地内警備系統において、453MHz帯のデジタル無線も併用されており、デジタル化の進展により、運用される周波数の一部は現在でも不明なものが多い。

記念祭や公開イベントなどでの受信例から、アナログとデジタルが併用されている状況が確認されている。

一方、これらの基地内系統とは別に、秘匿性の不要な場面では隊員が自費で用意した民生用の特定小電力トランシーバー(いわゆる特小)を利用するケースもある。

例えば、駐屯地内でのイベント設営や日常の簡易連絡用途で、私物の特小無線を活用するのは珍しくない。

さらに、やや特殊な例として知られているのが、陸自・第一空挺団の「降下訓練始め」などの訓練行事である。

空自C-130等の輸送機からの降下に際し、地上の誘導員が上空の輸送機と降下コースを調整する場面で、UHF帯300MHz前半の周波数を用いた地上・空中間通信が確認されている。

航空自衛隊の無線

航空自衛隊の航空機と基地との交信はVHFも多いが、中核はUHF帯での交信である。

UHFとは一般的に300MHz〜3GHzの周波数帯を指し、日本国内ではこのうち225〜400MHzの範囲が、自衛隊の航空通信に割り当てられている。

民間機と同様、自衛隊機も航空交通管制(ATC)管制下を飛行する際はVHF帯の118〜137MHzの周波数を用いており、自衛隊の管制通信のすべてがUHFで行われているわけではないが、基本的にはUHF帯である。

これは米軍やNATOなどでも共通の仕様で、いわゆる「UHF帯ミリタリーエアバンド」として、愛好家に知られている人気の高いジャンルである。

特に戦術運用ではUHFの中の「GCI」が中核を成している。

航空自衛隊のHF通信

HF通信は主に外洋の洋上飛行や、航空救難時に使用される。海上自衛隊や海上保安庁との共同ミッションでも使用実績がある。

航空自衛隊では警察・消防・防災ヘリでは対処困難な山岳救助や海難救助に対応する高度な部隊として、「航空救難団」が編成されている。

航空救難団のUH-60J全天候型救難ヘリコプターは、機首に高性能レーダーや外部燃料タンクも備え、航続距離も長い。

映画では『ヘリオス』という架空のコールサインが使われていたが、実際は『フージン(風神)』であり、『雷神(U-125A)』とコンビで救難現場に飛来する。機体にはHF通信もできるように、ワイヤーアンテナを装備している。

大規模事故発生時などに備え、2MHz帯〜19MHz帯の範囲に「救難捜索用周波数(SAR周波数)」が設定されており、救難任務においては運用が活発化する。これらは自衛隊内のみならず、各国のSAR組織でも国際的に共通利用されている。

一方、航空自衛隊は長距離の洋上輸送任務も担っており、海外派遣時などの長距離洋上飛行においてもHF帯に開局する場合がある。

たとえば、厚木を拠点とする海上自衛隊による「厚木オーシャニック」はHF管制支援を行う。

実運用では6MHz帯、8MHz帯、12MHz帯などが利用され、特定の周波数は国際航空通信(AERONAUTICAL HF)に準拠する形で運用される。

なお、これらHF通信はアナログUSB方式(上側波帯)で運用されるため、IC-R6では受信できないが、以下の安価なSSBラジオで受信できる。

内容は英語の定型表現が主体で、HF特有のフェージングも多い。

航空自衛隊のVHF通信

航空自衛隊の基地の中には、民間空港と滑走路を共用している例(例:那覇空港、新千歳空港など)があり、この場合は民間と同じVHF周波数で通信を行うことになり、戦闘機が民間機との共用空域を飛行する際には、国土交通省管轄の航空管制官(RAPCON含む)との交信が求められる。

航空情報刊行物における記載、航空局の資料などから、以下のような周波数の使用が知られている。

-

百里基地 TWR(タワー):123.1 MHz(VHF) / 236.6 MHz(UHF)

-

千歳基地 TWR:118.1 MHz(VHF) / 290.3 MHz(UHF)

-

那覇基地 GND(グラウンド):121.9 MHz(VHF)

-

航空交通管制(東京コントロールなど):127.7 MHz ほか

これらはあくまで航空局などが公に周知している周波数であり、機密性の高い戦術通信とは異なる。

戦闘機同士の作戦行動などで用いられる無線は、後述するUHFの周波数で行われる。

一方、救難ミッションで使用する周波数には123.300MHzの航空自衛隊救難隊専用波がある。また、災害時には各種の周波数を警察や海保と共用している。

航空自衛隊のUHF通信

航空自衛隊の航空機運用に関して、その無線通信の主体は、225〜400MHzのUHF帯である。この範囲内に、戦闘機や輸送機の空対空・空対地通信、GCA(地上誘導)、TWR(タワー)、APP(アプローチ)といった交信が行われている。

UHF帯は直進性が強く、ビルや山岳による反射・屈折が少ないため、空対空・空対地通信に適している。一方で、山間部や低高度では遮蔽されやすいため、自宅での受信にはディスコーンアンテナを利用するなど研究と工夫が必要になる。

受信するには何が必要?

ざっくり言えば以下の3つが必要だ。

-

UHF帯対応の広帯域受信機

アイコム「IC-R6」がおすすめだ。最近は同社の最新機種のIC-R15が二波同時受信&録音可能で人気。とくにGCI周波数の自動収集に使うマニアも多い。ただし、いずれも225〜400MHzをカバーできる「受信改造機」であることが絶対条件。ノーマル機では受信できないため注意が必要。 -

外部アンテナ

戦闘機は地上局に比べて通信が高高度で強力に入感するため、一般的な住宅地でも問題なく聞こえる。ただし、IC-R6の標準付属アンテナはUHF帯に適しておらず、速やかに交換するべきである。ベランダ設置の簡便なモービルアンテナ(4,000円程度でよい)があれば、受信状況は一気に改善する。またディスコーンアンテナも試す価値がある。 -

周波数リスト

受信自体は合法だが、機密性が高いため、総務省では非公表。周波数バイブルなどがお勧め。ただし、全てが掲載されているとは限らない。それらを下地に、自分で受信して収集し、記録していく。

空自のUHF受信は各種のVHF帯受信と比較して上級者向けという印象もあるが、実際にはTWR(タワー管制)やGND(地上管制)といった基本的な通信が頻繁に行われており、受信の難易度が著しく高いというわけではない。

航空自衛隊基地の周辺では、これらの周波数を事前に確認することで、民間の航空管制と同様に航空機の運用状況を把握できる。

特に航空祭のブルーインパルスでは、飛行展示時にTWRが使用されることが多いが、演目や状況によっては他の周波数が使われる可能性もあり、念のため全ての関連周波数をカバーしておくのが望ましい。

また空自では、民間空港には存在しない管制方式も運用されている。

その代表がGCA(Ground Controlled Approach)である。GCAは、ILS(計器着陸装置)を備えていない滑走路に進入する航空機に対し、地上の管制官がレーダーを用いて進入角、速度、高度などを逐次指示する方式である。

GCI

そして、UFF帯域の中にある航空自衛隊の周波数の中で、地上の要撃管制官が上空の戦闘機部隊を誘導・指揮するための通信系統であり、まさに戦術運用として不可欠の存在が、「GCI(Ground-Controlled Intercept)」通信である。

以下の記事で専門的に解説している。

国際緊急周波数と自衛隊の運用

国際緊急周波数(International Emergency Frequency)は、世界各国で共通に使用される航空無線の救難・緊急通信用周波数であり、自衛隊専用ではなく、各国の軍隊で領空侵犯の恐れのある外国軍機などに対して警告を発する際に使われている。

VHF帯の121.5MHzおよび、UHF帯の243.0MHzが広く知られており、いずれも世界標準の遭難救助周波数(Guard Frequency)である。

自衛隊においても当然これらは常時監視されており、領空侵犯機に対する要撃措置においては、空自戦闘機が国際緊急周波数を通じて英語、中国語、ロシア語等で警告を発することがある。

とりわけGCIとの並行運用が多く、国際緊急周波数が賑やかになる時は、日本周辺空域での緊張度が高まっていると推測される。

2018年12月、韓国海軍駆逐艦による火器管制レーダー照射事案の際、自衛隊哨戒機が確認要求の呼びかけを行ったのもUHFの国際緊急周波数であった。

航空祭と受信趣味

航空自衛隊の航空祭は、自衛隊イベントの中でも特に人気が高く、年間数万人単位の来場者を集め、受信機を片手にエアバンド(VHF/UHF航空無線)を受信する層も多い。

中でも最大の呼び物がブルーインパルスの展示飛行だ。通常6機編隊によりアクロバット演技が展開され、その際の地上管制塔(タワー)との交信や編隊長(リーダー)の指示が行われる。演技開始時刻、進入方位、スモーク開始(”Smoke on”)の指示などがリアルタイムで把握できるため、撮影狙いのカメラマンには貴重な情報源となる。

ただし、使用周波数は事前公開されることはなく、当日にならなければ判明しないケースがほとんどである。従って事前の情報収集と当日の周波数サーチが重要になる。

もちろん、傍受自体は合法の範囲内であれば自由であるが、受信内容を第三者に漏洩・窃用(内容の無断利用)する行為は電波法に抵触する可能性があるため、受信愛好者の間では厳に慎まれている。

海上自衛隊の無線

海上自衛隊の航空部隊の一大拠点として知られるのが、神奈川県に位置する厚木航空基地(通称:厚木海軍飛行場、Navy Air Facility Atsugi)である。

ここは海自と米海軍が共同使用しており、海自側は航空集団司令部および第4航空群などが所在している。

なお、航空基地内の航空管制業務においては、陸自でも使用されている140MHz帯が共用されており、軍用VHF管制周波数として運用されている。

【海上自衛隊の艦艇間通信】

海上自衛隊の艦艇間通信は、その任務の性格上、多様な周波数帯とモードを駆使して運用されている。基本となるの

これにより「艦艇間通信」という概念は単なる音声交信にとどまらず、ミサイル防衛・対空監視・対潜戦・機動部隊編成全体の状況共有という高度な情報統制ネットワークに進化しているのだ。

特にイージス護衛艦では、その膨大なレーダー情報が僚艦や航空機と即時データリンクで共有され、多層防空網の中核を担う。

これらのデータリンクもUHF・SHF帯の軍用衛星通信(SATCOM)と連携して運用されるため、現代の艦艇間通信は多層的な統合システムの一部と言える。

◆V/UHF帯の艦艇近傍通信

艦艇同士の目視可能範囲、すなわち数十海里以内での戦術通信ではローVHF(通常は30〜88MHz帯)およびUHF(225〜400MHz帯)が中心となる。

これらは音声通話に加え、戦術データの交換(例えば、NATO標準の戦術データ・リンク規格Link-11およびLink-16など)にも利用される。

もちろん、これらの戦術通信は暗号化され、傍受は一切不可能である。

UHF帯については、航空自衛隊のGCIと周波数帯域は共通だが、艦艇運用では「艦内連絡」「小艦隊戦術指揮通信」「対空戦管理」などの用途で割当がなされる。

これらは各艦艇搭載の指揮通信システム(CMS)により自動管理され、指揮官からの統制指示がリアルタイムで伝達される仕組みである。これにより、縦深性のある防御網を構成可能である。

結論として、以下に分類できる。

・30〜88MHz帯VHF:近距離戦術通信・艦内連絡・上陸作戦時の陸上部隊との連携等

・225〜400MHz帯UHF:米軍含む艦隊戦術通信・艦載機交信・対空戦指揮・衛星通信補完帯域等

これらは暗号化・秘話化されたデジタル通信が行われ、内容傍受はできない。暗号通信の解読は違法行為となる。

なお、これらの事実は一般公開された防衛白書等には詳細に明記されていないが、米海軍の公開資料などを基に、各国の受信フォーラムで共有されている軍事通信の常識とされている。

補足:

STANAG 4204(正式名:”Technical Standards for VHF Single Channel Radio Communications in Land, Sea and Air Applications”)は、NATO加盟国間で陸上・海上・空中で運用される単一チャネルVHF無線システムの相互運用性を規定した国際標準規格である。

日本はNATO加盟国ではないが、自衛隊は日米同盟下で米軍との共同作戦運用が日常的に想定されており、防衛装備の設計・調達に際しては「NATO互換」「米軍互換」が基本方針となっている。

防衛省が公表している防衛力整備計画でも、国際共同(特に日米間)を前提とするものであることが明言されている。

日本の自衛隊はこれらインターオペラビリティ確保(相互運用性)を常に考慮して通信システムを設計しているのだ。

◆HF帯の遠距離艦艇間通信

艦艇が広く散開する外洋任務では、HF(3〜30MHz帯)が依然として重要な通信手段である。

広大な洋上空域をカバーするため、特に短波帯の伝播特性を活かし、1000海里以上離れた艦艇間でも直接通信が成立させている。

HF帯ではSSB(USB)モードのほか、ALE(自動周波数選択)、FSK(周波数偏移変調)、高速度データ通信モードが導入され、常時の周波数管理は自動化済みである。

HF運用は、護衛艦の後部マストで特徴的な長尺ワイヤ・アンテナが用いられる。

近年は通信衛星を利用したシステムの普及に伴いHFの使用頻度は減少しているが、いざという時に頼れる最後の手段として重要性は失われていない。

厚木航空基地内の「航空管制隊」によって運用される6727MHzの「洋上管制所(Atsugi Oceanic)」では、主に6MHz帯(短波帯)のUSB(上側波帯)モードを用いて、哨戒機(P-1、P-3C)や哨戒ヘリ(SH-60K)、救難飛行艇(US-2)等に対し管制承認を行っている。

この通信はSSBモードによる航空管制通信であり、傍受は容易である。

とりわけ、離島などの急患輸送や災害派遣時、厚木オーシャニックの管制音声は非常に緊迫感があり、傍受の迫力も大きい。

航空管制隊には、洋上管制所があります。

洋上管制所は、地球の裏側まで電波が届くHF無線機を使用し、航空機の位置通報の中継、管制承認の伝達等、洋上を飛行する航空機に様々な支援を行っています。

※一部させていただきました。#航空集団60周年

#航空管制隊

#洋上管制所 pic.twitter.com/h05EAKJTmo— 海上自衛隊 航空集団司令部 (@jmsdf_af) September 10, 2021

厚木オーシャニックは海自機のみならず、空自や陸自機の洋上飛行時にも管制業務を担う場合がある。英語と日本語の交信が入り混じるのが特徴である。

このほか、複数の6MHz帯の周波数が稼働している。

ただし当然であるが、6727MHzでのポジションレポートを除けば、他の6メガヘルツ帯のHF通信は、ほとんどが最初のメリット交換を除けば、デジタル秘話化されており、直接的に任務に関わる交信は解読できない。

これらの情報は市販の『周波数バイブル』等でも整理されている。

【受信に必要な機材】

海自のHF通信は受信改造済みのIC-R6でも対応しきれない。

なぜなら、USB(SSB)モードに対応しないからだ。そのため、次のような機材が必要になる。

・SSBモード対応の高級広帯域受信機(例:アイコム IC-R8600 等)

・HF帯アマチュア無線機(オールモード対応)

・SSB対応BCLラジオ(D-808など)

SSB受信機材を適切に用いれば、厚木オーシャニック以外にも那覇、鹿屋、八戸、大湊、舞鶴など全国各地の海自基地からのHF管制通信を傍受することも可能である。

なお、海自には秘密めいたHF通信が存在する。

【大村航空基地の「シードローム」運用】

長崎県の大村航空基地では、さらにユニークな運用が行われている。大村航空基地と長崎空港に挟まれた大村湾水面には、海自の飛行艇部隊(救難飛行艇US-1、US-2)が使用する専用水域「シードローム(Sea Drome)」が設定されている。

この「シードローム」は、大村湾の水面を滑走路として利用する水上飛行艇専用の離着水区域であり、運用管制は海自の大村航空基地が一手に担当している。民間の長崎空港とは異なる独自の管制が行われ、ここでもVHFでの誘導が行われる。US-2による夜間の急患搬送任務などは、緊迫感ある通信交信の一例である。

海上保安庁の無線通信体系

海上保安庁の任務は、日本の海洋権益の保護、領海警備、密入国や密漁、海上犯罪の取締り、さらには遭難救助など多岐にわたる。

これら任務における通信は、秘匿性が求められる犯罪捜査用通信と、広範囲な海域での捜索救難通信に大別される。

警察業務に準ずる犯罪取締りや巡視活動に使用される通信は警察無線と同様、原則としてデジタル暗号化された通信が使用される。詳細な暗号仕様は公開されていないが、警察無線に準じているとみられ、解読は違法行為となるため、注意が必要である。

一方、以前から受信者にとって最も耳馴染みがある海上保安庁の無線は、航空機運用と海難救助(Search and Rescue、略称:SAR)に関連するカンパニー波(130.300MHzおよび134.500MHz)である。

このカンパニー波では、海上保安庁の航空機・巡視船と基地局との間で救助任務や航空機の運ん項に関する交信が行われ、遭難者の発見報告、ピックアップの指示、空中救助の進行状況などを伝えるのが一般的である。

また、海上保安庁は広域通信にも対応する必要があり、HF(短波)による運用も行われる。洋上を飛行する航空機との交信や、長距離航行中の巡視船との連絡において、6MHz帯や9MHz帯などのHF帯SSB通信が使用される。海上自衛隊の厚木オーシャニックと同様の運用も存在する。海自・海保間での協定に基づき、HF帯域を活用した共同通信も訓練で実施されている。

なお、国際VHFの16チャンネル(156.800MHz)は全世界共通の遭難通報チャンネルとして国際条約で定められており、海上保安庁も使用する重要な呼び出し周波数である。沿岸漁船、小型船舶、外国船舶を含めた全海上利用者の安全確保に活用されている。

在日米軍の無線

在日米軍の航空無線の受信は、基地所在地域では比較的容易である。三沢、横田、厚木、嘉手納など、米軍基地に隣接する地域であれば、基地所属航空機の離着陸や訓練時の航空管制周波数を受信するだけでも米軍航空無線特有の英語交信を聞くことができる。

横田基地 管制波周波数一覧

| 管制部署 | UHF帯 (MHz) | VHF帯 (MHz) |

|---|---|---|

| TWR | 315.800 | 126.200 / 134.300 |

| GND | 308.600 | 133.200 |

| DEP | 363.800 | 122.100 |

| CLR | 249.950 | 131.400 |

| ターミナル | 313.600 | – |

| ATIS | 281.000 | 128.400 |

| MET(気象) | 344.600 | – |

| GCA(APP) | 227.000 / 258.200 / 258.600 / 261.400 / 270.400 / 270.600 / 270.700 / 270.800 / 285.800 / 287.800 / 289.400 / 289.800 / 291.500 / 305.100 / 310.600 / 317.800 / 328.100 / 335.600 / 335.800 / 351.000 / 367.000 / 381.400 | 118.300 / 120.700 / 121.300 / 123.300 / 123.800 / 125.300 / 128.700 / 129.400 / 132.800 / 134.100 / 139.550 |

| APP | 261.400 / 270.600 / 317.850 | 118.300 / 120.700 / 123.800 |

| RDR | 261.400 / 270.600 / 317.850 | 118.300 / 120.700 / 123.800 |

| RDO | 292.100 | – |

| AMC | 276.200 / 325.800 / 349.400 | 128.000 |

一方で、米軍基地が存在しない地域でも、航空自衛隊との共同訓練が行われる際には、米軍機と自衛隊機が交信する様子を受信できる好機となる。とくにGCI訓練や空中給油訓練、日米共同訓練などがその例である。

基地の地上警備や消防・保安業務では、P25(APCO Project 25)方式のデジタル無線システムを導入している例が多い。

P25は米国の警察・消防無線でも広く採用されている標準規格であり、日本国内では主に米軍で運用されている。P25の運用帯域はVHF/UHF帯が中心だが、基地ごとに運用状況は異なる。

なお、米軍は日本の電波法の免許対象外の立場で運用しているため、日本国内の通常の業務用無線では使用されないような周波数が観測されることもある。こうした特殊な帯域での電波運用は、受信家にとっては探査対象の一つとなっている。

自衛隊無線のまとめ

以上のように、陸海空それぞれの自衛隊では、航空機の管制承認や戦術通信、要撃管制(GCI)など、様々な無線通信が運用され、その周波数帯は短波(HF)から超短波(UHF)、さらにはSHFや衛星通信にまで及び、用途によって使い分けられている。ここでの情報自体は公知の範囲に限定し、受信可能なアナログ通信を中心に概観した。

中でもHF帯(3〜30MHz)は洋上救難や遠距離部隊間通信などに用いられ、周辺国の軍事通信でも使用されており、電離層反射による遠距離通信の傍受事例も報告されている。

しかし、現場の運用は時代とともに変化しており、衛星通信の普及によりその運用頻度は減少傾向にある。ただし、救難活動ではHFのSSB通信は現在も使用されており、比較的安価なSSB対応受信機で傍受可能である。

アマチュアにとって興味深いのは、機体に装着されたアンテナ形状から運用を推測する着眼点である。特にヘリコプターの尾部に見られる細い手すり状の部材は、HF帯通信に用いるワイヤーアンテナであることが多く、陸・海・空の各機種で共通して確認される。一方、民間ヘリではHF無線を搭載しない例が多い。

なお、自衛隊基地周辺や海岸部などでの受信行為は、不審活動とみなされ通報や職務質問に発展するおそれがある。受信趣味として行う場合でも、不要な場所に立ち入らないなど、周辺環境や法的リスクを十分に理解し、法の範囲内での受信が求められる。

余談:1

硫黄島基地に勤務する自衛隊員が余暇のアマチュア無線運用でHF帯にてCQを出す事例は、かつてアマチュア無線界隈でも知られていた。硫黄島(南硫黄島なども含め)はDXハンターにとっては極めて貴重な交信対象であり、自衛隊員が運用する際には国内外の多数の局と交信実績があったとされる。

余談:2

過去には、専門誌に掲載されたあまりに詳細すぎる内容が防衛省内部で問題視され、当該ライターが自衛隊「出禁」処分となった。このあたりは、民間受信趣味界と自衛隊との微妙な緊張関係を物語る逸話のひとつといえよう。

他の関連記事もぜひご覧ください。