世界でも高く評価されている優れた技術力を持つ日本メーカー。

しかし、なぜ「デジタル警察無線が聞ける受信機」を一切発売しないのでしょうか?

今回は、そんな「警察無線が聞ける受信機の問題」について解説してみたいと思います。

そもそも今の警察無線は「解読不可能」?

2003年、全国でデジタル警察無線「APR方式」の導入が始まり、警察無線はそれまでの『MPR方式』から、さらに高セキュリティ化しました。

この日を境に、一般人が警察無線を聞ける時代は終わったのです。

APRで特徴的なのは、通信ごとにリアルタイムで暗号鍵が変更される点。

これにより、電波自体を捉えても中身は完全に暗号化され、解読が不可能です。

これは、主に1990年代に使われた旧デジタル警察無線『MPR方式』とは大違いです。

当時は、電波を受信して専用ソフトを使えば、ある程度“聞けてしまう”といった抜け道が存在していたのですから。

警察無線が“未来永劫”聞けない理由は二つ

とはいえ、近年のAI技術の進歩は驚くばかりです。セキュリティと解析技術の戦いは“いたちごっこ”なのです。

したがって、技術の面から言えば「将来的には……」となるかもしれません。

ところが、現時点では技術以外の障壁があります。

その理由は、主に次の2つです。

1. 「解読は違法?」──2004年、電波法に“法の壁”ができた理由

まず最大の理由は、電波法の規制です。

警察無線のような暗号化された通信を意図的に傍受できる機器を販売・所持することは、違法となる可能性が非常に高いのです。

先述の『APR』の全国展開が始まった翌年の2004年、国はある重要な法改正を行いました。

それは、「暗号化された通信の内容を解読することを禁止する」という内容を盛り込んだ、電波法第109条の2の新設です。

これによって、日本国内では、たとえ技術的に解読できたとしても、その行為自体が違法となる可能性が極めて高くなったのです。

電波法第109条の2

第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。

4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

5 第一項、第二項及び前項の罪は、刑法第四条の二 の例に従う。出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131#Mp-Ch_9-At_109_2-Pr_2

上記から要点だけを抜き出して簡単に言えば──

暗号通信を傍受したり媒介した者が、

秘密を漏らしたり、勝手に利用(窃用)する目的で内容を復号(デコード)した場合は、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(業務従事者の場合はさらに重くなる)。

しかも、その「未遂」でも処罰される。

つまり、復号+目的次第では犯罪になるということです。

出典:電波法第109条の2 – https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131#Mp-Ch_9-At_109_2-Pr_2

条文をそのまま読むと、「秘密を漏らしたり、窃用する目的がなければ、復号しても違法じゃないのでは?」と解釈したくなる気持ちも分かります。

たとえば、

「自分だけで楽しむ技術研究や解析目的であって、秘匿された通信の内容を他言するつもりはありません」

という主張もあるかもしれません。

しかし──最終的に違法かどうかを判断するのは、捜査機関や裁判所です。

結論としてはこうです。

たとえPCや解析プログラムを使って警察無線を“聞こう”としただけでも、違反に問われる可能性が高い。

これは、解読に成功したかどうかに関わらず、「解読しようとした未遂」の段階で違法になる恐れがあるためで、極めて危険な行為と言わざる得ません。

2. メーカーとしての矜持(きょうじ)

「そんなのあなたの憶測じゃないの?」──いいえ、メーカーと総務省が警告しています

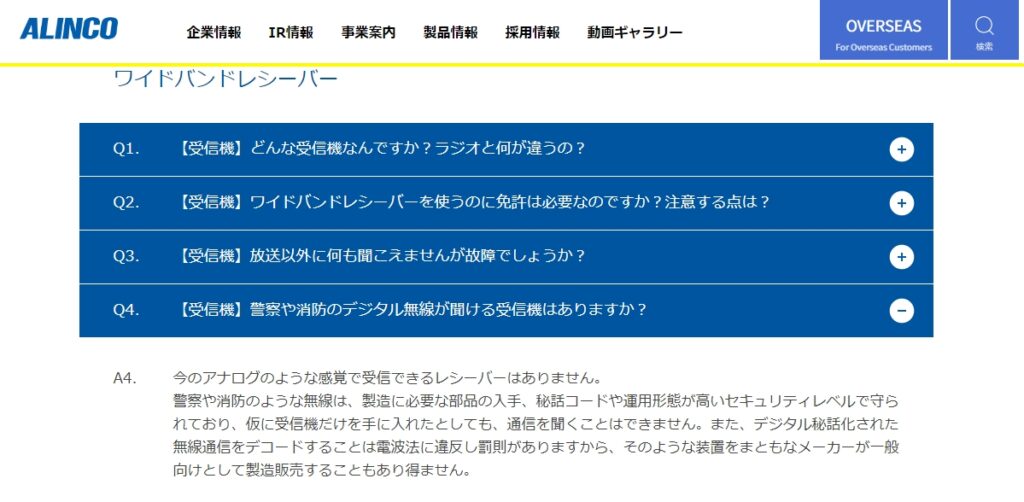

実は上記の点については、『DJ-X100』など人気デジタル受信機を販売するメーカーのアルインコ社自身が、受信機のFAQにて、暗号通信の復号は違法行為であるという警告をしっかりと記載しています。

引用文献 https://www.alinco.co.jp/faq/contents_type=322#F20171115001

今のアナログのような感覚で受信できるレシーバーはありません。警察や消防のような無線は、製造に必要な部品の入手、秘話コードや運用形態が高いセキュリティレベルで守られており、仮に受信機だけを手に入れたとしても、通信を聞くことはできません。

また、デジタル秘話化された無線通信をデコードすることは電波法に違反し罰則がありますから、そのような装置をまともなメーカーが一般向けとして製造販売することもあり得ません。

引用文献 アルインコ株式会社公式サイトhttps://www.alinco.co.jp/faq/contents_type=322#F20171115001

つまりこれは、メーカー自身が「この領域には立ち入ることはない」と線を引いている証拠です。

今後、AIの発展で何かが変わる可能性はゼロではないかもしれませんが、少なくとも現時点では、警察無線を受信できる市販製品は存在せず、メーカーもその領域に踏み込むつもりはないというのが現状です。

仮に法律スレスレを突くような技術があったとしても、信頼とブランドが命の無線機メーカーが、あえて暗号化された無線通信を復号するという“グレー”な領域に手を出す理由はありません。

それこそ「仮に技術はあっても作らない」というのが、現場の技術者の「本音」で数々の製品を出してきたアルインコ自身が言う『まともなメーカーの姿勢』でしょう。

アルインコに限らず、アイコム、八重洲無線などの国内無線機器メーカーは、いずれも電波法のルールを熟知し、それを厳格に順守して製品開発を行っています。

だからこそ、たとえ需要があっても──「警察無線や消防無線のデジタル無線を解読できる受信機」など、まともなメーカーは絶対に世に出してこないのです。

なぜか?

理由は明快で、そんな機種を出せば即座に電波法違反の共犯リスクを問われ、まともなメーカー自身が捜査対象になりかねないからです。

仮にどこかのメーカーが“うっかり”でも解読可能な機種を出せば、それだけで即販売停止、場合によっては、前述の電波法違反を根拠に製品の押収・回収命令。それだけでなく、

-

メーカー幹部や開発者が取り調べを受ける

-

未来永劫、捜査機関にマークされる

-

業界全体への信頼失墜

などは避けられません。しかも、相手は「専用の弾」を用意したり、大川原化工機事件みたいにしてまで起訴に持ち込む警察組織です。

警察相手に企業がケンカを売って狙われたら最後、企業体力があっても持ちこたえられません。

仮にどこかの無名メーカー、あるいは中国など海外の「まともじゃない」業者が出してきたとしても、すぐに規制され、暗号などセキュリティもさらに複雑化され、それを使えば利用者自身が違法リスクに直面します。

つまり、現在における警察無線の受信とは=解読、復号であって、単なる“マニアの探究心”で済む話ではないのが現状です。

消防無線はどうなのか?

なお、同じく、デジタルの暗号通信である消防無線の指令波も同様の理由で注意が必要です。

以下は、総務省消防庁のサイトより引用した文章です。

“暗号化された消防無線については、暗号通信の秘密を漏らし又は窃用する目的で暗号化された内容を復元すると、処罰の対象となる(電波法第109 条の2)。”

出典 総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento193_18_sankou_text.pdf

アルインコは、消防機関向けに正式な消防無線機および受令機を製造・販売している技術力あるメーカーです。

もちろん、その販売対象は消防機関のみで、許可のない消防団員を含む一般人には一切販売しておらず、問い合わせすら受け付けていません。

これはアルインコ独自の判断ではなく、総務省消防庁の厳格な流通管理指導によるものです。

しかし2016年、アルインコ製の携帯型デジタル消防受令機「DJ-XF7」がヤフオクに出品されるという前代未聞の事件が発生しました。

本来は一般に流通しないはずの機器がなぜ出回ったのかは不明ですが、警察無線機ではまずあり得ない事態です。

もっとも、仮に不正入手されたとしても、コードが一致しなければ復号はできませんし、盗難が判明すれば自己破壊コードが送信される可能性もあります。

さらに、無断で機器を開封すると内部プログラムが破壊される「開けたら最後」の仕様であると推測されます。

セキュリティは非常に強固です。

また、かつては受信マニア向けに製品を出していたAOR社も、今では総務省消防庁との契約を優先し、全国の消防機関との連携を選びました。

そのため、同社も今後一般向けにデジタル消防無線受信機を販売することはありません。

80年代の『ラジオライフ』には、受信マニアの心をくすぐる広告が並んでいましたが、時代は大きく変わりました。

結論:まともなメーカーが作るメリットはゼロ

たとえば、警察が緊急配備や手配をかけている最中に、犯人がその無線を受信していたら?

「どこが手薄か」を知って、そっちに逃げてしまう可能性もあるわけです。

これはフィクションではなく、過去に実際にあった「グリコ・森永事件」です。

犯人と目されたグループはアマチュア無線のオフバンドにも出没し、「無線マニア」を名乗っていたという報道もあります(ただし未逮捕のため真相は不明)。

だからメーカーは「航空無線」に全フリする

こうした背景があるため、警察としても「傍受対策」には非常に敏感です。

警察無線のようなグレー領域を避け、メーカーが注力するのは、合法で安定した航空無線や船舶無線、業務無線の受信です。

【余談】アメリカではユニデンが大活躍

ちなみに、日本のメーカー「ユニデン」は、国内では受信機を販売していませんが、アメリカ向けに高性能なデジタル受信機を多数リリースしています。

これらは報道機関などで、警察無線の傍受目的で実際に使われています。

とくに警察無線を傍受して現場に急行し、スクープ映像を売る“ストリンガー”と呼ばれる人々はこのようなデジタル警察無線対応の受信機を使用しています。

そのリアルな世界を描いた映画が、あの『ナイトクローラー』です。

では「日本で警察無線を聴きたい人」はどうすれば?

合法的に警察無線の雰囲気を知りたい人は、こうした手段があります。

『警察24時』などの警察協力ドキュメンタリー番組を視聴する

警視庁が公式に公開している交信記録を聴く

特に有名なのが、1995年の「地下鉄サリン事件」当時の交信音声。

通信指令センターと外勤警官との緊迫したやりとりが、マスコミに公開されています。

これらを聴けば、実際の警察無線の空気感が伝わってくるはずです。

他の関連記事もぜひご覧ください。

![ラジオライフ2021年 2月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51R5iz+JB4L._SL500_.jpg)