警察無線を受信するための受信機を車に何台も積み込み、事件の第一報を傍受、警察無線通話コードを一瞬で解読し、“取れ高の良い現場”へ急行するストリンガー(報道カメラマン)の主人公を描いた映画『ナイトクローラー』。

毎晩のように他人の不幸の瞬間を待ち構える主人公の行動は、不気味さとともに賛否を巻き起こします。

しかし、報道の舞台裏(BTS:Behind The Scenes)に目を向ければ、スクープ映像の多くは、彼らストリンガーの存在なくしては成り立たないという厳然たる現実があります。

CB無線を無意味な悪戯に使い、やがて報いを受ける若者たちを描いたのが映画『ロードキラー』だとすれば、本作は警察無線を駆使し、報道映像で収入を得ていくという、ある意味“建設的”な(?)生き方を貫く主人公の物語です。

警察無線、すなわち“規制線の向こう側”の世界。その通信を受信機で傍受する主人公の姿は、今ではデジタル警察無線の復号が違法になった日本で、かつてアナログ警察無線を追いかけていた無線マニアたちの心に、あの時代の熱い情熱と夢を再び呼び覚ますことでしょう。

『ナイトクローラー』の制作にあたり、技術指導(テクニカル・コンサルタント)を担当したのは、実際に現場で活動しているプロのストリンガーであり、作中にもエキストラとして出演している、取材機関「RMG NEWS」を運営するレイシェブルック兄弟です。

そして、彼ら本職のストリンガーに密着したリアリティ番組が、今回ご紹介するNetflixで配信中の『Shot in the Dark(ショット・イン・ザ・ダーク)』。

この番組に登場するのは、実際に第一線で活動する本物のストリンガーたち。彼らはYouTubeにも最新の事件・事故現場の映像をほぼ毎日のようにアップしており、視聴者はリアルタイムでストリンガーという仕事の最前線に触れることができます。

『Shot in the Dark』を通じて、報道の最前線で命がけの瞬間を追い続けるストリンガーというビジネスのリアルな姿を、より深く理解できることでしょう。

警察無線を受信しまくる男たち……Netflixの『Shot in the Dark』

『ナイトクローラー』は本物のストリンガーの協力を得て制作されたものの、あくまでフィクション作品。その点を踏まえると、映画『Shot in the Dark(ショット・イン・ザ・ダーク)』を観た後、つい『ナイトクローラー』の主人公ルイスの手法が現実離れしているように感じてしまうかもしれません。

その違和感は、実際のストリンガーたちが直面している現実的な問題を目の当たりにすることで、より一層強く感じます。

『Shot in the Dark』を観ると、犯罪を引き起こしたり、警察と衝突して目をつけられるようなストリンガーが、他の同業者を差し置いて業績を伸ばせるとは思えなくなります。本作では、ストリンガーたちと警察の衝突が描かれていますが、彼らは基本的に捜査を妨害せず、疑わしい行動もとりません。

『ショット・イン・ザ・ダーク』で描かれる主人公たちは、実際に最前線で活動している現役のストリンガーたちで、報道機関に映像を提供しています。銃撃や暴動、墜落事故など、彼らは日々様々な事件を追い続け、視聴者が知らず知らずのうちに彼らの撮影したスクープ映像を目にしていることもあります。また、彼らが撮影したリアルな事件事故の映像は、公式サイトやYouTubeで視聴可能です。

とはいえ、彼ら”リアル・ナイトクローラー”の仕事は道徳的にグレーな部分も多く、その仕事に対する信念や価値観はそれぞれ異なります。

さて、そんなストリンガーたちを詳しくご紹介します。

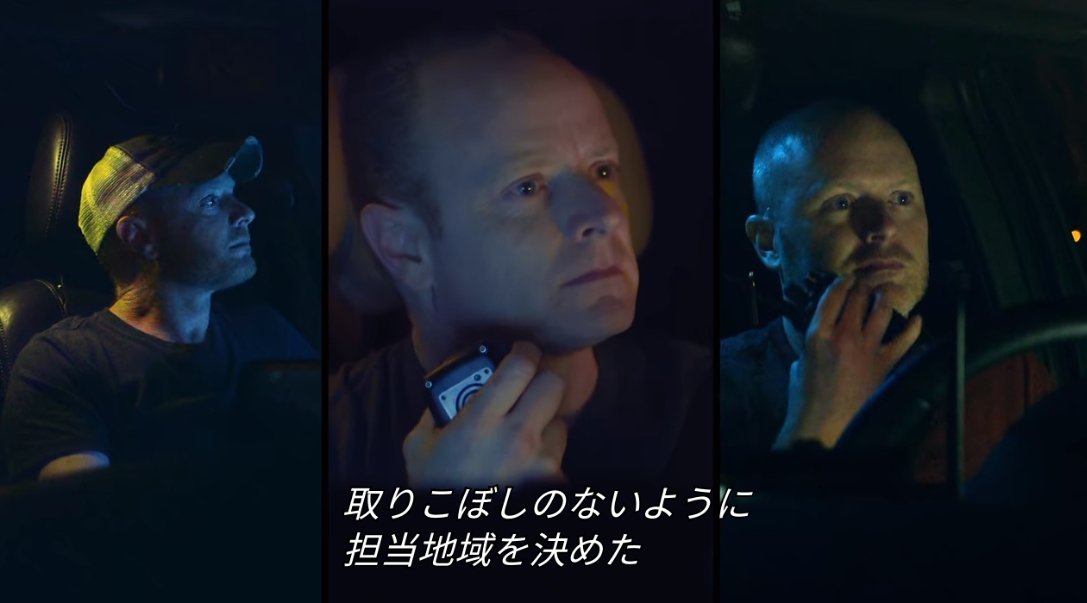

ハワード・レイシュブルック(Raishbrooks)の車内には、複数のスキャナーが設置されています。これらは、情報収集のために欠かせない機器です。

彼は、弟であるマーク・レイシュブルック、オースティン・レイシュブルックと共に、「RMGニュース」という会社を設立。ロサンゼルス市内を3人で分担し、それぞれが自分の担当エリアで報道スクープを追っています。兄弟ではありますが、互いにライバルとしてしのぎを削っています。

レイシュブルック兄弟は、以前「Stringers:LA」というリアリティ番組でも取り上げられ、ストリンガー業界では先駆的な存在としても知られています。ハワード、マーク、オースティンの3人はいずれも面差しがよく似ており、禿げ上がった頭が共通の特徴です。そのため、ハワードは区別しやすいように帽子をかぶっています。

また、映画『ナイトクローラー』では技術監修を務め、本人としても出演しています。

ハワード・レイシュブルックはイギリス生まれで、地元で放送されていた「警察24時」の番組に影響を受け、パトカーを追いかけて撮影する人生を志すようになりました。やがてアメリカに渡り、現在のこの世界に飛び込んだのです。

ストリンガーとしてのキャリアは長く、成果がまったく上がらずガソリン代ばかりが無駄になる夜もあれば、わずか一晩で1か月分の収入を得るような夜もあります。

深夜、車内でポテトチップスをつまみながら警察無線に耳を澄ませる「リアル・ナイトクローラー」としての暮らしは、孤独なものです。それでも、妻への電話や弟たちとの無線でのやり取りが、そんな孤独を少しだけ和らげてくれます。

ライバル会社「ラウドラボ」のパッケージ販売という姑息な手法や、「オンシーンTV」が持つ圧倒的な人的リソースに翻弄され、ハワードたちはしばしば苦しい状況に追い込まれます。オンシーンから持ちかけられた合併の話に心が揺れ動く中、弟のオースティンは人命救助の現場でPTSDを発症し、ストリンガーを引退することとなりました。これにより人手不足に陥り、ハワードもスランプ気味になっています。

それでも彼は、イギリス人らしく紳士的で、倫理観としては極端に走らない中道的な立場を保ちながら、日々の現場に向き合っています。

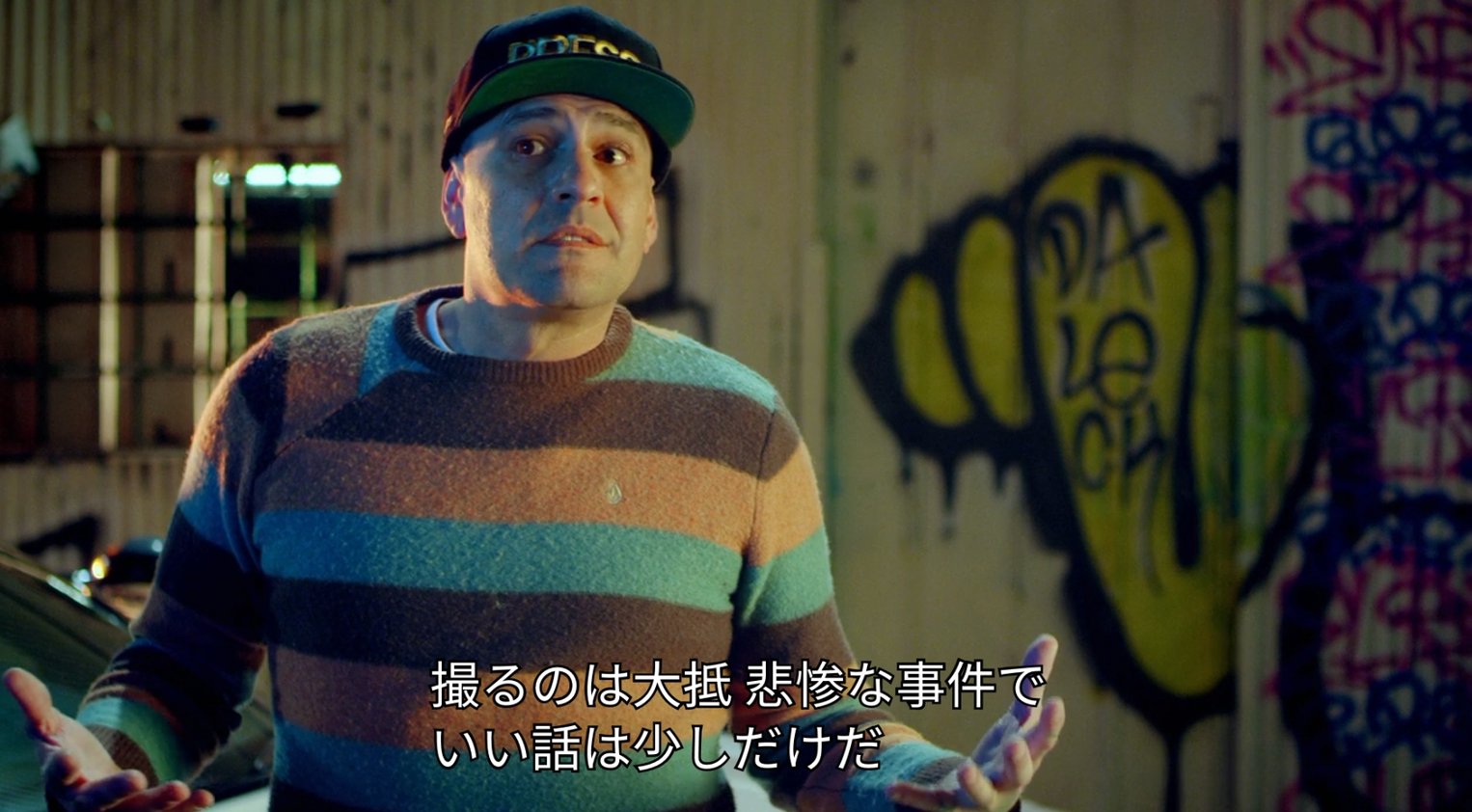

一方で、こちらは『オンシーンTV』を経営しているザック・ホルマン。彼は、25人のストリンガーを束ねる親方のような存在です。警察官や消防士と良好な関係を築いており、必要に応じて一部の情報を提供してもらえるのは、彼自身のストリンガーとしての高潔な姿勢と人間性によるものです。

ザックによれば、「この商売は、かつて警察官や消防士、軍人といった“人を助ける職業”を志しながら、その夢が破れた人たちが流れ着く場所です」とのことです。

実際、彼自身もかつては警察官を目指していたそうです。今では「悲惨な事件や事故よりも、感動的な猫の動画を撮りたい」と話しますが、「そんなものは誰も見ないでしょう?」と現実を語る一面もあります。

いずれにしても、彼のスタイルは映画『ナイトクローラー』の主人公ルイスとはまったく正反対。あえてルイスのようなグレーゾーンに足を踏み入れなくとも、ザックのように誠実に活動を続ければ、会社は大きく育てることができるという証明でもあります。

とはいえ、裏では彼が同業者の悪評を意図的に流しているのではないか、という疑惑も囁かれています。

そしてもう一人。『ラウドラボ(Loudlabs)』のスコット・レーンは、ストリンガー歴17年のベテランです。しかし、その性格は攻撃的で、倫理的にもやや危うい一面も。

映画『ナイトクローラー』に技術指導を行ったレイシェブルック氏に対し、「よォ、ナイトクローラー♪」とからかったそうですが、むしろスコット・レーン氏こそが、映画の主人公ルイスのモデルなのでは?と思わせるほどの存在感があります。

警察無線を四六時中聴いているその姿は、まさに“本物”のナイトクローラーと言えるかもしれません。

しかし、彼にも倫理はあり、撮影のために事故現場で死体を動かしはしません。

しかしながら、彼は「セット売り」と呼ばれる販売手法によって、テレビ局に質の低い映像をまとめて安価に売ることで、業界全体の単価を下げているとされ、レイシェブルックからは顰蹙を買っています。

さらに、現場でストリンガーが警察官や消防士のように人命救助などを行うことに対して否定的な立場をとっており、そのため人道的な姿勢を貫くザックを「消防士気取り」と揶揄するなど、個人攻撃に及ぶ場面も。

実は、ザックとはかつての同僚であり、過去に何らかの因縁があったようです。スコットは、ザックが自分の悪評を意図的に警察関係者の間で流しているのではないかと疑っており、その確執は現在も尾を引いているようです。

あくまでアリティ番組である

Netflixによれば、この作品はドキュメンタリーではなく、「リアリティ番組」に分類されています。

番組内では、交通ルールを無視して事件・事故現場に一目散に向かう道徳的に問題のある人物(スコット)が登場する一方で、被害者や負傷者の救護が必要とあらば、ためらわず手を差し伸べることを信条とする人物(ザック)もいます。

また、突然のハイウェイでの事故に遭遇し、カメラではなく消火器を手に車外へ飛び出し、燃え上がる車の中から乗員を救出したものの、その後PTSDを発症して引退した人物(オースティン・レイシュブルック)も登場します。本作は、そうしたストリンガーたちのリアルな日常を追った番組です。

ただし、「リアリティ番組」には、演技や台本、やらせが含まれている「リアリティ風番組」も含まれます。日本においては、『テラスハウス』などに見られるように、リアリティ番組が時に大きな議論を呼ぶこともあります。

この作品を視聴していると、まるで映画のように美しい夜のロサンゼルスの街並みと、凄惨な事件や事故、路上に横たわる動かぬ人々、ストリンガーたちによる交通違反、被害者に対する言動などが描かれています。視聴者はその世界にのめり込むうちに、どこまでが現実で、どこからが演出なのか分からなくなり、奇妙な感覚に陥るかもしれません。そしてそれは、見る者の心のモラルに問いかけてくるのです。おそらく、それが制作者の狙いなのでしょう。

とくにスコットのキャラクター性や、3人の間にある不和の描写については、いかにも台本に基づいた演出のように感じられる場面もあり、この番組が「リアリティ風」であることを印象づけます。

しかしながら、オースティン・レイシュブルックが人命救助を行ったフリーウェイでの事故については、実際に発生した出来事です。番組内で使用されているのは、その実際の映像であり、彼がその行動により警察から表彰されているのも事実です。少なくともこの部分に関しては、やらせではないと考えられます。

取材車両の装備について

映画『ナイトクローラー』でも知られるように、アメリカでは多くのストリンガーたちが独自に改装した取材車両を使用しており、その装備が非常に興味深いものとなっています。

今から20年以上前になるでしょうか。日本テレビの人気バラエティ番組『世界まる見え!テレビ特捜部』において、「ストリンガー」が紹介されたことがありました。

その際に登場したストリンガーが、レイシュブルック兄弟であったかどうかは定かではありませんが、番組内では、彼らが自身の取材車両をまるで警察の覆面パトカーのように改造し、サイレンを鳴らしながらフラッシュライトを点滅させ、ライバルたちを出し抜いて事件・事故現場へ急行するという、とんでもない様子が紹介されていました。この光景は非常に印象的で、筆者にとっても興味深いものでした。

その後、筆者が改めて調べてみたところ、実際にアメリカのストリンガーたちは、自分の車両にフラッシュライトを装備しているケースが多く見られました。ダッシュボードやリアデッキなどに警察車両を思わせるようなライトを設置しているのです。

ただし、かつて上記の番組で紹介されたような装備と完全に一致するわけではなく、現在では多少の違いもあるようです。

ストリンガーとその取材車両には、一般には知られていない様々な背景があります。

映画『ナイトクローラー』では、主人公ルイスが動画の収益によって古い日本車からダッジ・チャレンジャーに乗り換える場面がありました。一刻も早く現場に向かう必要のあるフリーランスのカメラマンたちは、車の性能にもこだわりを持つ傾向があります。

彼らがどのような車両を使って取材にあたっているのか、その実態に注目してみたいと思います。

【米国】中古の覆面パトカーを買うストリンガーたち

『ロサンゼルス・タイムズ』によりますと、「マークのないパトカーのように見える車」、すなわち覆面パトカー風の車両に乗って犯罪現場に向かうストリンガーは、実際に存在しているようです。

参考:Los Angeles Times 2003年8月3日記事

では、なぜストリンガーはそのような車に乗るのでしょうか? その理由は、「クライムシーンで目立たないから」と説明されています。

『Shot in the Dark』では、主要な3人のストリンガーのうち、フォード・クラウンヴィクトリア(おそらく警察の払い下げである「P71 ポリスインターセプター」)に乗っているのがザックです。彼の車には、白と黄色のフラッシュライトが装備されています。

また、スコットも覆面パトカーとしてよく使われるダッジ・チャージャーを使用しています。ザックのクラウンヴィクトリアには前後にイエローのフラッシュライトが装備されており、実際に走行中にも使用している様子が映し出されています。

もっとも、ザックがフラッシュライトを使用するのは「人命救助」のためであり、他の車を押しのけて現場に向かうことを目的としたものではありません。ただし、このような装備がストリンガー業界において古くから用いられているのかは、気になるところです。

なお、前述のように日本のテレビ番組でもこうした装備は「違法」とされていました。報道用車両に正式な許可が出ているとは考えにくいのが実情です。

この点についてさらに調べてみたところ、やはりアメリカにおいても、たとえ正規の記者であっても、ましてやフリーランスであればなおさら、取材車両が緊急車両として扱われることはないようです。

また、ストリンガー向けに情報提供を行っているウェブサイト「stringerguide.com」には、「ストリンガーは自家用車にストロボライトを使用できますか?」という記事があります。

それによりますと、当然ながら赤や青のフラッシュライトを一般車両が装備することは許されていません。黄色のフラッシュライトについても、基本的には道路整備など特定用途の車両に限られ、しかも「停車中」の使用に限られるとされています。

どうやら、走行中でも唯一使用が黙認されているのは「白色のフラッシュライト」のみであるようです。ただし、この点についても州によって法規制に違いがあるため、一概には言えません。

ストリンガーと警察無線

映画『ナイトクローラー』がそうであるように、同作品の技術監修を担当した実際のストリンガーに密着した本作でも、ストリンガーを語るうえで警察無線や消防無線といった公共機関の緊急無線の傍受は欠かせない要素となっています。

ストリンガーは職務質問を受けることが多く、深夜に一人で駐車場などに車を停めて待機していると、警察官から声をかけられるのは避けがたいことです。

たとえば、オースティン・レイシェブルックに声をかけた警察官は、彼の車内に5台ものスキャナーが搭載されていることに驚いていました。

彼は、出動指令(ディスパッチ)、捜査系無線、ロサンゼルス市消防局(LAFD)、ハイウェイ・パトロールの無線など、5つの系統を同時に傍受しており、その事実にさらに驚かれていました。

ちなみに、『ナイトクローラー』の主人公ルイスが乗っていたダッジ・チャレンジャー SRT8の車内には、警察無線を傍受するために6台のデスクトップ型スキャナーがダッシュボードに設置されており、彼の日給30ドルの相棒がラップトップPCでそれらを操作していました。

警察無線は、取材活動において最も信頼性の高い情報源の一つとされています。アメリカでは多くの地域で警察無線が暗号化されておらず、市販の機器で技術的にも法的にも傍受が可能となっていることが、ストリンガーという職業の成立を支えているのです。

この点は、“警察無線が傍受できない”日本における閉鎖的で特権的なジャーナリズムの構造と、明確な違いがあると言えるでしょう。

なお、アメリカの警察無線はスマホアプリで日本からでも聴取できる。

ただし、ストリンガーたちは情報収集の手段として、使えるものは何でも活用しています。

現在では、インターネット上の情報、特に行政当局が提供する事件・事故速報のアプリや、X(旧Twitter)などのSNSを常時監視し、それらを重要な情報源として活用しているのが実情です。つまり、警察無線の傍受は、あくまでも複数ある情報源の一つに過ぎません。

たとえば、ザック・ホルマンが運営する『オンシーンTV』では、警察無線やSNS上の情報などを専門に収集する担当スタッフを本社に配置しています。この通信担当者は、ロサンゼルス各地に今夜も出動しているオンシーンTV所属の25人のストリンガーたちに、無線を通じて犯罪・事故発生の情報を随時伝達しています。

そのため、ストリンガーたちはその指示に従い、効率的に現場へと向かうことができるのです。

映画『ナイトクローラー』の主人公が乗っていたダッジ・チャレンジャーと同様に、実際のストリンガーたちの車両にも、無線傍受のための専用機器であるスキャナーが数多く搭載されています。一台や二台ではなく、半固定型やハンディー型を含めて、ダッシュボードの上に6台前後のスキャナーが並んでいることも珍しくありません。

そう、ストリンガーたちもまた、無線を活用して仲間との連携を図っています。携帯電話も併用しますが、基本的には情報を同時に複数人へ伝達できる「同報性」に優れた無線が重宝されています。

また、ストリンガーにとっては、同業者からのタレ込みや情報提供も非常に有益です。自分が事件現場の近くにいない場合、その現場付近にいる仲間や他のストリンガーに情報を提供し、その相手がうまく撮影に成功して映像が売れた際には、その売上の一部がインセンティブとして還元される仕組みもあります。

ストリンガーというと一匹狼のようなイメージが強いかもしれませんが、実際には同業者どうしで持ちつ持たれつのアフィリエイト関係を築いているケースが多いのです。少なくとも、映画『ナイトクローラー』のように、同業者の取材車にブレーキ細工をして蹴落とすようなことは、現実には考えにくいでしょう。

もっとも、ソースの信頼性や速報性の観点から見れば、やはり警察無線の重要性は圧倒的です。警察にとっては、自分たちの通信を無断で傍受し、勝手に現場へやって来るナイトクローラーは目障りな存在であるに違いありません。

しかし、警察無線の傍受なしでは、この仕事は成り立たないというのが実情です。

日本のユニデン製デジタル無線スキャナーBCD436HP

ストリンガーの車の運転席に装備された機器の一つ、日本のユニデン製デジタル無線スキャナー『BCD436HP』一台あれば、どんな警察無線もたいていは復調して傍受できます。

昨日は #トランプ大統領 の車列、警護車両ワッチ。このスキャナーほぼ何でも聞ける。#警察無線 #ハイウェイパトロール #デジタル無線 #UNIDEN #受信機 pic.twitter.com/IqDEP01Sx0

— W7XBC ラスベガス (@W7XBC) September 16, 2020

日本では「広帯域受信機(レシーバー)」と呼ばれる機器ですが、アメリカでは「スキャナー」と呼ばれ、警察無線や消防無線などの緊急無線を傍受するために使用されます。

BCD436HPは日本国内でも購入でき、使用も可能ですが、誰も日本警察の無線を解読できるとは言っていません。

繰り返しになりますが、日本では警察無線のデジタル・コーデックを解読することは一般的には違法とされています。しかし、BCD436HPは警察無線の周波数を瞬時に判別できる「クローズコール機能」などを搭載しており、そのため日本でも一部の人々に人気があります。

アメリカの警察無線は、多くがスクランブル化されていない交信であり、市販のスキャナーで誰でも傍受でき、傍受に違法性はありません。「警察無線傍受の自由」はアメリカで、ジャーナリストや識者が『知る権利』を主張して勝ち取ったものであり、偶然与えられたものではないのです。

そのため、警察機関はマスコミからの反発を避けるため、スクランブル化を渋っています。しかし、すでにアメリカの一部では、警察無線が日本と同様にデジタル・スクランブル化された例もあります。当然、この対応にはジャーナリストたちから批判があり、出動指令だけはスクランブルをかけない対応を取る場合もあります。それでも、パトカーなどの移動局側の応答は暗号化されているため、情報収集が難しくなっています。

日本では30年以上前に警察無線にデジタル・スクランブルによる暗号化が導入されましたが、それを『知る権利の侵害』として批判したジャーナリストがいたかどうかは、今となってはわかりません。日本の記者たちは、警察無線などを警察本部記者クラブのスピーカーから流れてくる情報を頼りに得ているため、あまり困ることはないでしょう。記者の使命感や気概は、日米で格差があるのが現実です。

日本の記者クラブにはフリーランスの記者は加盟できません。したがって、映画『ナイトクローラー』のような事件事故のスクープ映像専門のカメラマンという職業は、警察無線や消防無線が部外者によって市販の受信機で傍受できない日本では成立しません。もし成立するのであれば、記者や警察関係者のコネや情報網がなければ成り立たないでしょう。

まとめ

ロサンゼルスでは、自由競争の原理に基づいて複数のテレビ局が24時間ニュース速報のネタを求めており、過去にはテレビ局が通常、1動画ごとに150ドル程度で買い取っていました。価値のある映像だと、一気に1000ドルになることもあります。

しかし最近、テレビ局の懐事情が厳しくなり、映像を買い渋るようになっています。これには素人カメラマンの台頭も影響しています。テレビ局の正規カメラマンが帰った後、夜の時間帯はフリーランスのカメラマンの独壇場となりますが、素人が特ダネを掴んでしまうこともあるのです。

ウーバーなどの仕事と兼業しながらスクープを狙っているストリンガーも多く、過当競争でストリンガー一本で生計を立てるのは難しいのが現実です。

とはいえ、少なくとも上述の3人は本職であり、彼らは道徳的にグレーなストリンガーという仕事で、毎晩カメラを手にネタを追い求めています。

ただし、ザックはパトカーを追いかけるナイトクローラーよりも、感動猫動画を撮りたいと言っています。

他の関連記事もぜひご覧ください。