航空自衛隊の迷彩(初期)

航空自衛隊(空自)でも、陸上自衛隊と同様に迷彩服の運用が行われてきました。

歴史的には、1980年代後半から陸自の熊笹迷彩(迷彩服1型)を基にした、やや暗色寄りの独自パターンが一部部隊で採用され始めています。

この暗色化されたパターンは、基地警備隊や高射隊など、野外での警戒・展開が想定される部隊を中心に配備されました。

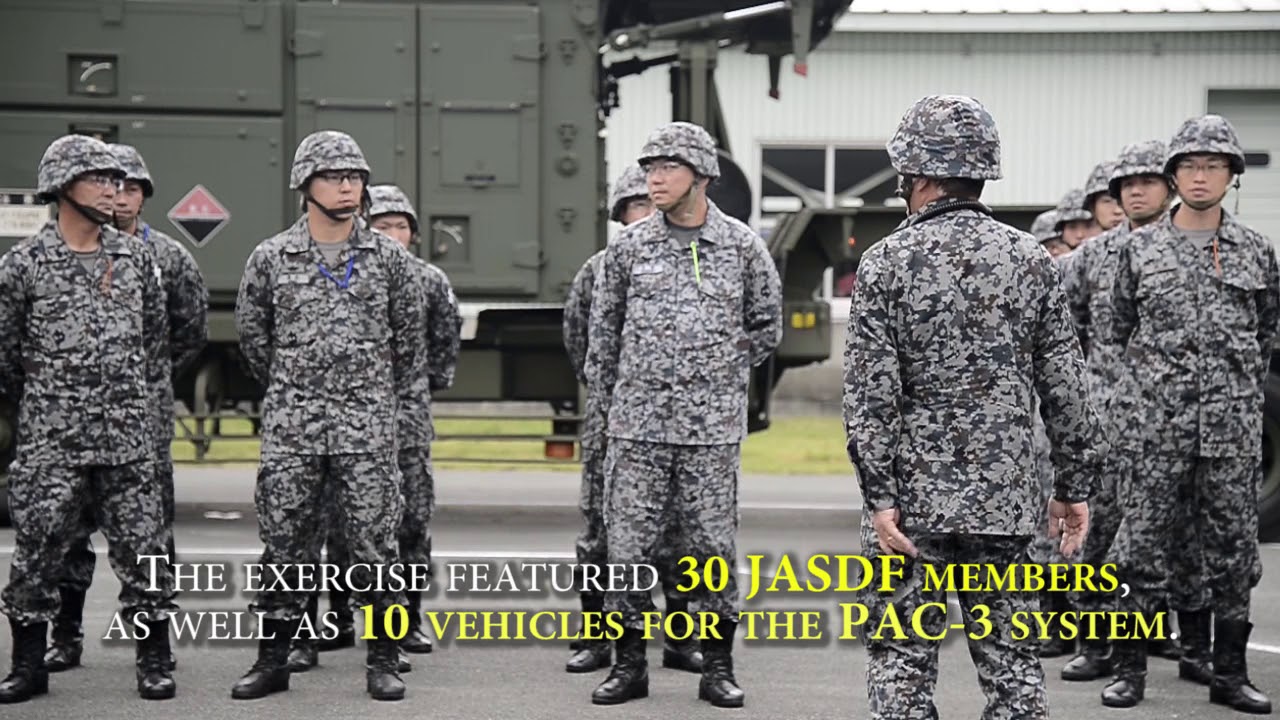

特に高射隊は、PAC-3(ペトリオット迎撃ミサイル)などの防空システムを運用する任務上、基地外や演習場など郊外の森林地帯に展開して周辺警戒やサイトカバーを行うことがあります。

そうした場面で、空自独自の暗色化迷彩は周辺の樹林や陰影に馴染みやすく、視認抑止の効果を高めることを目的として採用されました。

基地常駐の警備業務に限定される部隊でも、必要に応じて野外での警戒線を張る運用があるため、迷彩が実用上の意味を持ちます。

デジタル化への移行

画像の引用元 航空自衛隊公式Xアカウント

その後、迷彩設計の技術革新と運用要件の変化を背景に、空自でもデジタル描画による迷彩パターンへの移行が進みました。

デジタル迷彩はピクセル状のパターンによって輪郭分断効果を高め、様々な射程距離で視認性を低下させる設計特性を持ちます。

従来の有機的な斑点パターンに比べて、近〜中距離の視認抑止効果が向上することが期待され、空自の一部部隊でもこの技術を取り入れた装備更新が行われています。

出典 アメリカ軍三沢基地公式サイト

運用面での利点と制約は明確です。利点としては、森林地帯や郊外での展開時に機材や要員の視認性を低下させることで安全性・生存性が向上する点が挙げられます。一方で、空域や飛行場内という特殊な環境では、迷彩の効果が限定的である点も現実です。

航空機整備や滑走路周辺といった明確な識別が必要な場所では、迷彩より識別性を優先する運用ルールが求められます。また、海上や飛行場の塩害環境に対する素材耐性、洗濯や保守管理の観点からも、陸自向けと全く同一の素材・処理が最良とは限りません。

さらに、部隊間の共同運用や合同演習を考慮すると、迷彩パターンの差異は友軍識別や補給管理に影響を及ぼします。空自独自の暗色化・デジタル迷彩は、陸自との共同展開時に視認や補給用品の統一性などで調整が必要となる場合があります。したがって、各部隊は任務環境に合わせた色調・素材選択を行いつつ、共同運用時の識別手段(識別帯や共通のマーク等)で補完する運用が一般的です。

最後に、技術的な観点からは、デジタル迷彩の採用は迷彩効果の向上だけでなく、生地に施す難燃性や赤外線対策などの特殊処理との組み合わせによって初めて総合的な「被覆性能」を発揮します。空自での迷彩運用もまた、環境(森林、基地構内、雪原、沿岸)と任務(警備・防空・整備支援)に応じた装備の選択と保守管理という実務的要件に基づいて進化してきたと整理できます。

航空自衛隊の砂漠迷彩と特別配備―湾岸戦争期からの限定運用

航空自衛隊における砂漠迷彩服の配備は、実は陸上自衛隊よりも早い段階で検討・準備が行われていました。

契機となったのは1991年の湾岸戦争です。当時、日本政府は自衛隊の直接派遣には至らなかったものの、在外邦人救出などの人道的任務の可能性を視野に入れ、砂漠地帯での活動を想定した被服の試作と限定配備を実施したとされています。

当初に用意されたのは、アメリカ軍で使用されていた「チョコチップ迷彩」(6-Color Desert Pattern)を参考にしたパターンでした。

チョコチップ迷彩は、砂漠の岩や地表の陰影を模した複雑な6色構成で、1970年代末から90年代初頭の米軍で一般的に使われていたものです。

空自では、この迷彩パターンをもとに、邦人救出や緊急展開時の識別性・環境適応性を重視してごく少数を準備したといわれています。

その後、2000年代に入ってからは、アメリカ軍が「3Cデザート(コーヒーステイン)」と呼ばれる3色の砂漠迷彩へ移行したのに合わせ、空自でも同系統のパターンを参考にした装備更新が行われました。淡いベージュとブラウンを基調としたこのパターンは、砂漠や乾燥地帯での実用性が高く、派遣任務の一環として採用されたものと考えられます。

特に、航空自衛隊の航空救難団(Air Rescue Wing)では、環境に応じて異なる種類の被服を使い分ける柔軟な運用が行われており、砂漠迷彩や陸自仕様の戦闘服を任務内容に応じて装備する事例も確認されています。

救難団のメディック(救難員)は、山岳・海上・砂漠など多様な環境下で活動する可能性があるため、空自標準の青系被服に加えて、陸自の空挺仕様「迷彩服2型」を使用する例が一部に見られます。

空挺仕様の2型迷彩服は、難燃性や耐摩耗性、対赤外線ステルス性などの機能面で高く評価されており、野外活動時の保護性能が優れていることから、空自救難員の任務においても合理的な選択といえます。

とりわけ救難団の訓練では、サバイバル環境での展開や地上捜索活動が伴うため、陸自装備を流用する形で任務効率を高めていると見られます。

ただし、これら砂漠迷彩や空挺迷彩服の使用は、あくまで特定の任務・地域・期間に限定された特別配備であり、空自全体の標準装備ではありません。

恒常的に配備されているのは、引き続き空自独自の青灰系または暗色系の制服・作業服で、砂漠用被服はあくまで国外任務対応の補完的位置づけです。

地上戦闘を本務としない空自においても、救難・防空・警戒といった多様な任務に応じ、環境や状況に最適化された被服体系を構築してきたと言えるでしょう。