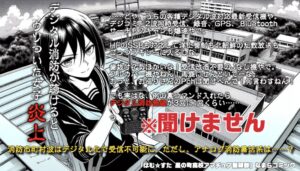

消防署と隊員および消防車両が交信するデジタル消防無線は市販の受信機では傍受できません。

秘匿性の向上による利用高度化および、電波資源の有効利用

しかし、今般のデジタル化の一方で広帯域受信機で聞けるアナログ消防無線や、その他の“消防関係無線”が全国で一斉に増えており、むしろ消防無線は身近になりました。

各項目に飛べます

2016年にデジタル化した消防無線

平成28年(2016年)5月31日まで使用されていたアナログ方式の150MHz帯消防指令波は、各消防本部が独自に運用していた自営無線通信システムの一部として活用されていました。この無線波は、各消防署(基地局)から支署や消防車・救急車などの移動局へ出場指令を出す用途のほか、現場活動中の隊員が消防本部へ現場の状況報告を行う際にも用いられていました。

使用されていた150MHz帯域は、VHF(Very High Frequency)帯に該当し、特に140MHz~150MHzの周波数帯では、地形や気象条件、時間帯などの影響によって電波の到達距離が広がることがありました。そのため、同じくアナログ方式で運用されていた近隣自治体の消防無線周波数を広帯域受信機に登録し、メモリースキャン機能を使っておくことで、夏のシーズンになると、通常は届かない遠方の無線通信を深夜などに一時的に傍受できる場合がありました。これは主に、夜間に電離層の状態が変化し、VHF帯の伝播特性に影響を与えるためです。

このアナログ方式の消防指令波はFM(周波数変調)方式であったため、市販の広帯域受信機(スキャナー)で比較的容易に受信することが可能でした。

しかし、総務省消防庁は2016年(平成28年)3月末をもって、全国すべての消防本部におけるアナログ方式の運用を終了し、以降は260MHz帯を利用したデジタル方式の「消防救急デジタル無線通信システム」への完全移行を告知しています。このシステムでは通信の秘匿性や安定性が大幅に向上しており、アナログ無線に比べて受信内容の傍受が事実上、不可能になっています。

消防救急無線通信システムのデジタル化の特徴……情報秘匿と文字データによる情報伝達

現在の260MHz帯デジタル方式消防救急無線通信システムでは、通信方式としてSingle Channel Per Carrier(SCPC)方式が採用されています。この方式は、1つの通信チャネルにつき1波(搬送波)を割り当てることで、安定した通信品質を実現する特徴があります。

また、この260MHz帯のデジタル方式では、従来のアナログ消防無線では実現できなかった車両の動態管理や文字データの通信が可能になっています。これにより、現場の消防隊員へ、消防本部から水利(消火栓や防火水槽)の位置情報や患者に関する詳細な情報などを、文字ベースで正確に伝達することができるようになりました。

補足:ドクターヘリとの連携通信について

デジタル新型消防無線機は、近年ではドクターヘリ(医師同乗型ヘリコプター)にも搭載されつつあります。ドクターヘリは病院等の拠点から現場へ向かう際、当初は医療専用のFM周波数帯を用いて単信(交互通話)または複信(同時通話)方式で連絡を取り合います。そして現場上空に到達すると、消防無線に切り替えて、地上の消防本部や指揮隊との間で要請内容や患者状況に関する詳細な交信を行う運用が行われています。

この新たなシステムでは、従来のVHF帯(140MHz〜150MHz)から、より高い周波数帯である260MHz帯(UHF寄り)へと移行しています。一般に、周波数が高くなると電波の直進性が強くなり、障害物による遮断や不感地帯(通信不能エリア)の発生しやすさが増すとされています。特に山間部では、この影響による通信困難が懸念されており、実際に現場の隊員からもその指摘がなされています。

[東京消防庁は唯一のTDMA方式]

全国の消防無線は基本的にSCPC方式を採用していますが、東京消防庁のみは例外的にTDMA(Time Division Multiple Access:時分割多元接続)方式を導入しています。東京消防庁は、消防および救急業務において50波以上の周波数を運用する規模を有しているため、1波あたり25kHz幅で4チャンネルを多重化できるTDMA方式が採用されたとされています。ただし、他都県との相互通信に備え、一部の車両にはSCPC方式にも対応した無線機が併載されています。

参照元:https://radiolife.com/tips/45081/

なお、デジタル無線には特有の技術的課題も存在します。たとえば、電波が弱い環境下では変調の崩れによって音声が断続的になり、正常な受信(復調)ができなくなることがあります。また、PTT(Push-To-Talk)ボタンを押してから実際に音声が送信されるまでに、わずかなタイムラグ(遅延)が生じる特性もあります。

これらの現象は、民間で普及している「デジタル簡易無線(登録局・免許局)」でも同様に見られます。

消防無線は、言うまでもなく人命救助の最前線で使われる最重要通信手段であるため、通信遅延や断絶が発生した場合には、活動の遅れや危険の増大につながるおそれがあります。こうしたリスクについては、実際の消防団員からも現場での交信不能の可能性を指摘する関連報道もあります。

デジタル通信はクリアに聞こえる半面、アナログ式の時代は建物や山の陰でもわずかに聞こえた音声が全く聞こえないこともあり、 郡部の消防本部などからは「はっきり聞こえるか、全く聞こえないかのどちらかというのは不安もある」「電波が入りづらくなった」との指摘もある。 消防庁によると、3月末で全国の消防救急無線のデジタル化が終了したという。

典拠元

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=354801&nwIW=1&nwVt=knd

一方、デジタル消防無線のアンテナは消防車両に取り付けられるタイプでは以前よりも短くなり、アンテナメーカーからドルフィン型アンテナも登場しています。

デジタル消防無線は関係者以外、受信不可に

消防無線のデジタル化によって明確になった最大の変化は、「部外者による傍受が事実上不可能になった」という点です。これは、長年にわたって全国的に一般人でも受信が可能だったアナログ消防無線の歴史において、極めて大きな方針転換となります。

従来のアナログ方式では、消防の通信はFM変調による音声信号として送信されていたため、市販の広帯域受信機を用いれば、誰でも簡単に受信・傍受が可能でした。これにより、災害発生時や火災出場の際には、アマチュアの無線愛好家やメディア関係者などが、リアルタイムで情報を得る手段として広く活用していました。

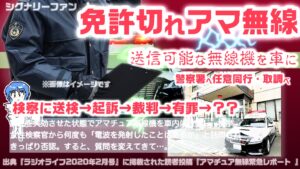

消防無線の違法解読

しかし、現在の260MHz帯デジタル方式消防救急無線通信システムでは、SCPC方式/TDMA方式によるデジタル信号に加え、消防独自の音声コーデックと暗号化(秘話)技術が組み合わされており、技術的に復調(解読)することが極めて困難となっています。

さらに、この「傍受不能」という状況には、技術面だけでなく法的側面も強く関係しています。総務省消防庁は、「消防無線の通信内容は暗号化されており、これを解読・復元しようとする行為は電波法違反に該当する可能性がある」と明言しています。詳しくは、別の記事にて解説しています。

つまり、デジタル暗号化通信を第三者が不正に復号・解読しようとする試み自体が、違法行為とみなされるリスクを伴うようになったのです。

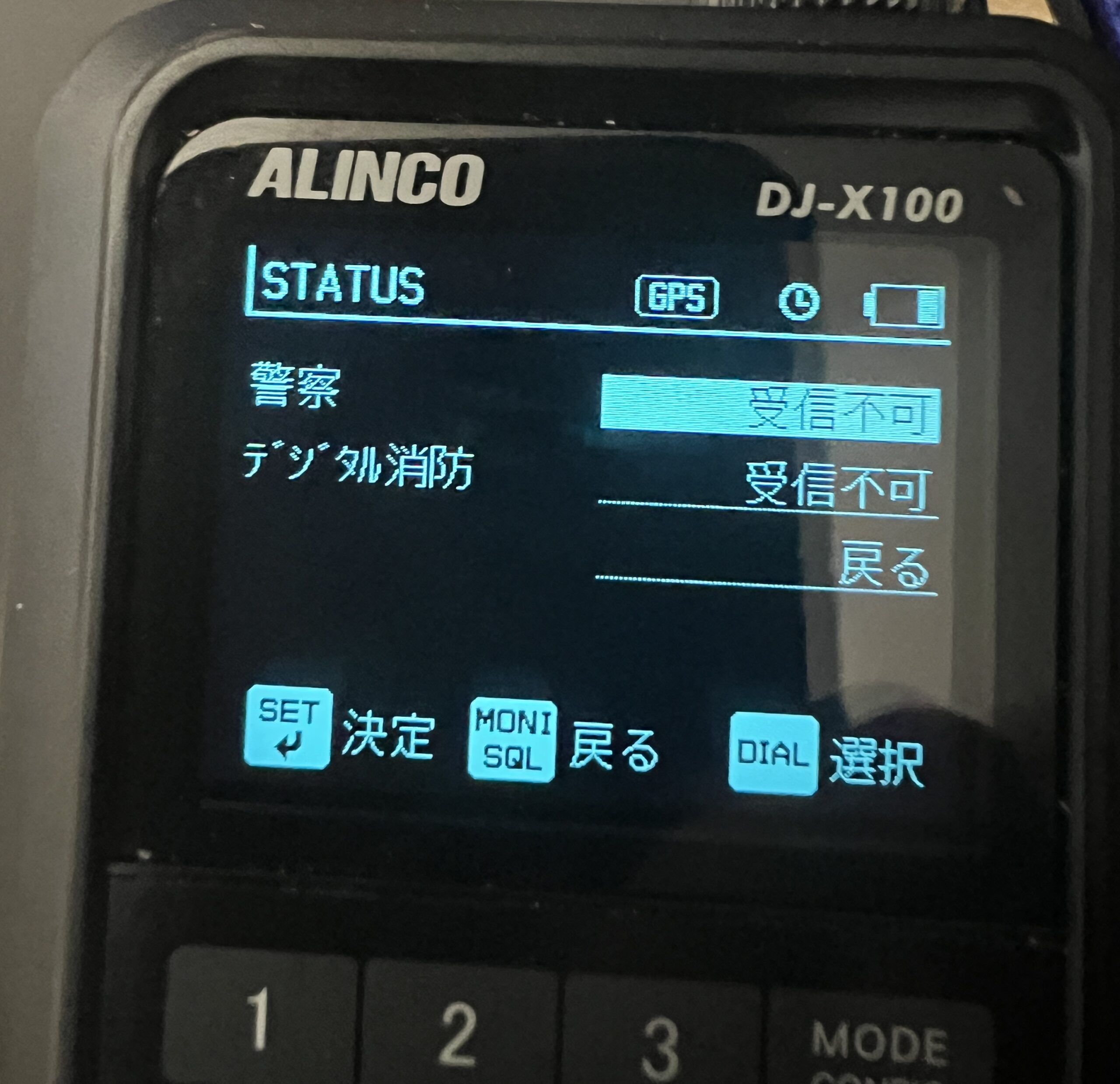

この点について、かつてアルインコ社公式サイトでは以下のように明記していました:

「警察や消防のような無線は、部品の入手から秘話コード、運用形態に至るまで高いセキュリティで守られており、仮に受信機だけを手に入れたとしても通信を聞くことはできません。また、秘話化されたデジタル通信を復号しようとする行為は電波法違反となるため、正規メーカーが一般向けに製造・販売することはあり得ません。」

引用元 アルインコ株式会社公式サイトhttps://www.alinco.co.jp/faq/contents_type=322#F20171115001

(※この文言は2023年時点で公式サイトから削除されています)

アマチュア無線機器メーカーであるアルインコ社などからも、デジタル消防無線に対応した「受令機」が開発・供給されていますが、総務省消防庁の方針に基づいて、これらは消防関係者専用品とされており、一般への販売は自主規制されています。そのため、製品の詳細な仕様や運用条件についても、関係者以外には一切公開されていません。また、アルインコ社も一般ユーザー(消防団員を含む)からの問い合わせに対しては「お答えできません」「消防団員であっても、個人での購入はできません」と自社サイト上で案内しています。

しかし、経緯は不明ながら、過去一度だけ、アルインコ製のデジタル消防救急無線受令機「DJ-XF7」がYahoo!オークションに出品されるという問題事案も発生しました。

「1台ずつが「どの自治体に販売し、誰が使っているか」を厳しく管理していると言われている。」

「ところが先日、オークションの最大手「ヤフオク」にアルインコ株式会社製のデジタル消防救急無線受令機「DJ-XF7」が一時出品されていたことがわかった。」

「出所を尋ねる質問などが相次ぎ、出品からわずか6時間後に取り下げられた」

上記の様な経緯があり、厳重に管理されているはずの機器が不適切に流出した可能性が指摘されています。

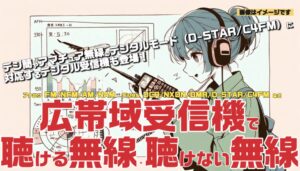

なお、市販の受信機に関して言えば、たとえデジタル対応受信機(例:アルインコ DJ-X100)であっても、消防無線独自の音声コーデックには非対応であるため、通信内容を復調(復号)することはできません。

このように、情報保全の観点から見れば、こうした暗号化および厳しい流通規制による情報遮断は、現代の個人情報保護や災害時の混乱防止の観点から必要な措置であり、消防無線のデジタル化は、情報の機密性・安全性の向上という観点では大きな前進である一方で、市民や報道機関がリアルタイムで消防活動を把握できる機会が失われたという点では、社会的な影響も少なくありません。

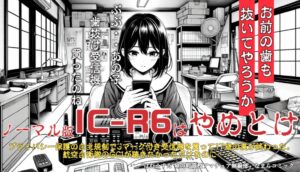

一方で、消防の当事者である消防団員にも影響が出ています。団員は非番時に備えて、IC-R6などのハンディ型広帯域受信機や、広帯域受信機能を備えたアマチュア無線機を用い、自宅や移動先で傍受を行っていました。これらの手段を火災や救急出場の初動対応に活用していたのです。

しかし、現在の260MHz帯デジタル方式消防救急無線では、専用の受令機がなければ受信はできません。一般人はもちろん、消防団員であっても、デジタル対応の受令機を所持していなければ通信内容を把握することができなくなったのです。

聴ける“消防関係無線”は増えている

このように、一見するとデジタル化によって「完全に傍受できなくなった」と思われがちな消防無線。しかし、実際には今なお受信可能な“消防関連無線”が複数存在しています。

たとえば、消防ヘリや防災ヘリが使用する「カンパニーラジオ」は、航空無線の一種であり、引き続き受信可能です。また、映像中継などに用いられるアナログ方式の「ヘリテレ連絡波」も現在のところ傍受が可能です。

さらに注目すべきは、都市部の受信愛好家のあいだではすでに知られている“アナログ消防署活系無線”の存在です。デジタル指令波の導入とは裏腹に、こうしたアナログ無線の運用は全国的に増加傾向にあり、地域によっては比較的容易に受信できるケースも見られます。

そのほか、実は“消防団無線”として、私たちにおなじみの二つの無線が活用されています。これらを含めると現在“聴くことができる消防関係無線”は大きく3系統に分類されます。

詳しく見ていきましょう。

聴ける消防関係無線 その1:「アマチュア無線」

一つ目は、やや意外かもしれませんが「アマチュア無線」です。従来から災害時の非常通信手段として活用されてきたアマチュア無線ですが、令和3年3月の法令改正によりその法的位置づけが明確化され、災害発生前の事前準備や訓練、さらには復旧作業の支援に至るまで、継続的な通信支援が認められるようになりました。

この改正により、消防団や地域防災組織がアマチュア無線を実践的に活用する場面も増えており、従来の枠組みにとどまらない“消防との連携無線”として注目されています。

全国の消防団では普段の見回りや訓練において、団員以外のアマチュア局ともメリット交換などを通じて、相互協力体制をとっています。※運用体制は各地域ごとに異なります。

そのほか、消防関連を含む“非常時に活発化する無線”については、大規模災害時に活発化する無線の記事で詳しくまとめています。

聴ける消防関係無線 その2:「デジタル簡易無線(登録局)」

二つ目は、「デジタル簡易無線(登録局)」です。いわゆる“デジ簡”としてフリーライセンス局の世界で広く知られているこの通信手段は、実は今や常備消防や消防団にとっても、なくてはならない存在です。

近年では、260MHz帯のデジタル消防無線機に、デジタル簡易無線(登録局)の送受信機能を兼ね備えた機種も登場しており、全国の消防機関でこの無線方式を複数台まとめて導入する動きが目立ってきています。※ただし、具体的な運用体制や導入状況は自治体や消防本部ごとに異なります。

たとえば長野県茅野市消防団では、団員向けに「茅野市消防団員行動解説動画 #04『デジタル簡易無線機編』」を公開し、実際の運用方法や操作手順などを分かりやすく解説しています。このように、現場レベルでの活用が広がっていることが分かります。

また、2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市では、翌2012年に団員約700人分のデジタル簡易無線機を配備し、大規模災害時における通信手段の確保に活用されています。

疲弊する消防団、わずかな訓練・装備と報酬で危険な任務–震災が突きつけた、日本の課題《1》/吉田典史・ジャーナリスト

市では、消防団に配備されている車両に無線を備え付けていた。だが、車を離れると無線からの情報を得ることはできなかった。結局、団員51人が犠牲となった。

市は12年度から、団員約700人にデジタル簡易無線機を配備することにした。津波の到達時間や高さなどをすべての団員に連絡できるようにする。

また、北海道札幌市でも約200台のデジタル簡易無線機を消防団に配備していますが、公開されている無線運用マニュアルのなかで秘話コードに言及。

デジタル簡易無線機には、秘話コードを設定しているので、一般の方が保有する無線機では、消防団の無線交信を傍受できません。

参照 札幌市消防団 無線運用マニュアル https://www.city.sapporo.jp/shobo/saiyo/documents/musen.pdf

鹿屋市でも平成29年にデジタル簡易無線機(消防団用)を配備しています。

市では、平成29年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、消防団へ「デジタル簡易無線機」を配備しました。これにより、火災現場等において、これまで以上にスムーズな連携・伝令が可能となり、迅速な活動が期待されます。

出典 http://www.e-kanoya.net/htmbox/anzenanshin/syouboudan_seibi_4.html

新潟県の魚沼市消防本部は魚沼市消防団が使用するデジタル無線装置の発注仕様書を公開していますが、方式としてデジタル簡易無線方式(登録局)を求めています。

デジタル簡易無線機 17台 魚沼市消防団に配置しているデジタル簡易無線機(IC-D60)と互換性があるもの

酒田市消防団用無線システム概要として公表されているこちらの資料ではチャンネルとともに秘話も設定済みです。

運 用 要 領

1 運用チャンネル

①②③のデジタル簡易登録局は、メイン21CHとし、22・23CHは予備とする。(21~23CHは秘話を設定済)

出典 https://www.city.sakata.lg.jp/bousai/bousai/bousaisoshiki/dan-top.files/dan-musen.pdf

消防団のみならず、ある消防本部では本署と支署間、車両間で情報を送っている例もあります。

このように、デジタル簡易無線(登録局)は、常備消防を補完する“消防団”をアシストする無線として、全国で導入が増えているのです。

聴ける消防関係無線 その3:「アナログ消防署活系無線」

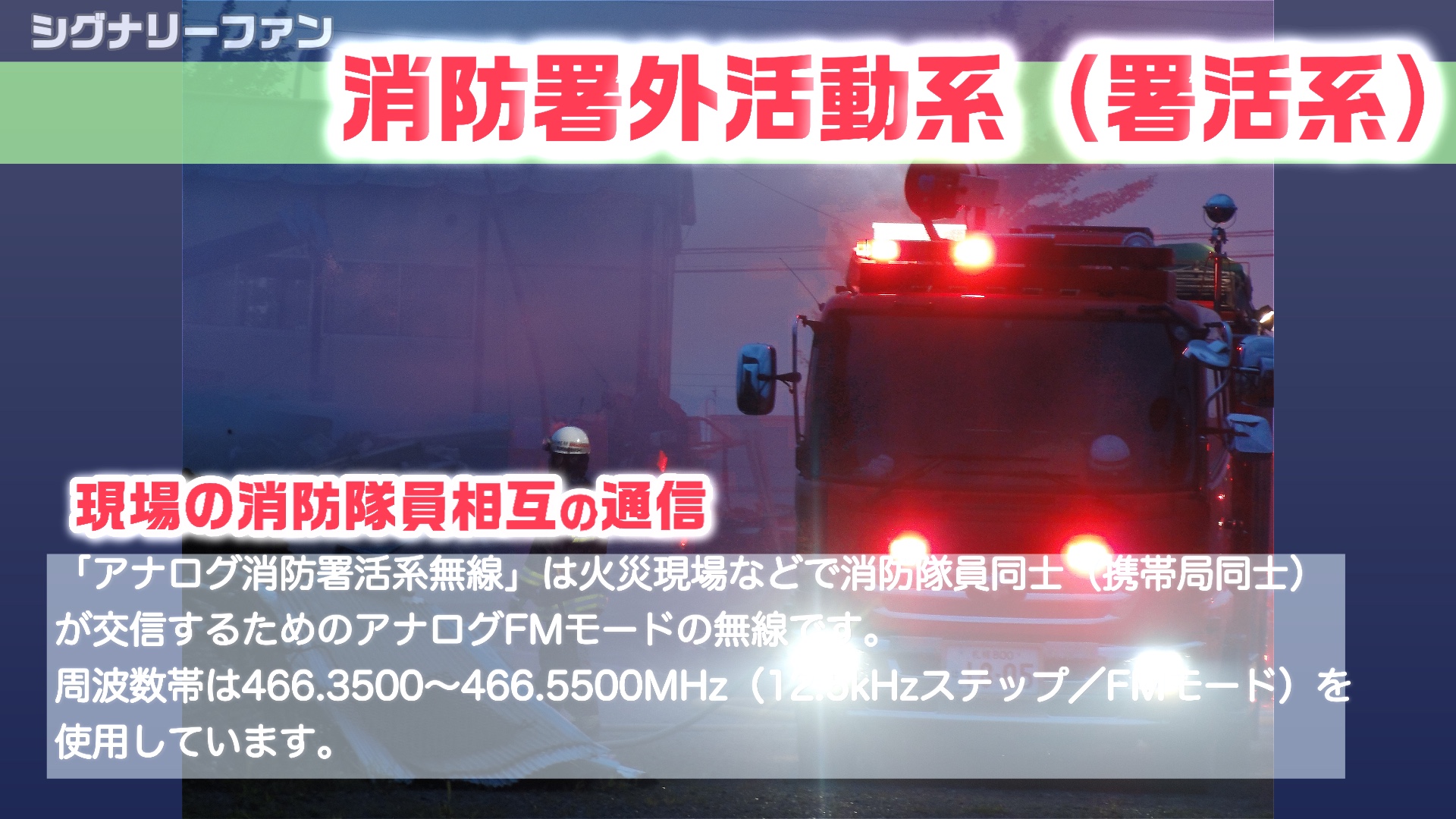

三つ目は、「アナログ消防署活系無線」です。これは、主に火災現場などで消防隊員同士(携帯局同士)が交信するための通信手段で、周波数帯は466.3500~466.5500MHz(12.5kHzステップ/FMモード)を使用しています。

アナログ消防署活系無線(466MHz帯)の周波数一覧

| アナログ消防署活系無線(466MHz帯) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 466.3500 | 466.3625 | 466.3750 | 466.3875 | 466.4000 | 466.4125 |

| 466.4250 | 466.4375 | 466.4500 | 466.4625 | 466.4750 | 466.4875 |

| 466.5000 | 466.5125 | 466.5250 | 466.5375 | 466.5500 | |

かつてこの署活系無線は、30万人以上の政令指定都市など大規模な消防局に限定されて運用されており、政令指定都市以外の消防本部では使用が認められていませんでした。

しかし、指令波のデジタル化に伴い、総務省はこの署活系無線の利用規制を緩和。その結果、現在では全国の小規模消防本部でも、このアナログ署活系無線の導入と運用が広がっています。

この無線系統の特徴として、運用の自由度が高い点が挙げられます。ラジオライフのウェブサイトでは、以下のような興味深い事例が紹介されています。

「消防無線はアナログ波の署活系でデジタルを聞く」

消防本部と消防車のあいだを結ぶ260MHz帯のデジタル消防無線を、消防車が受信し、その内容を車載中継装置によってFMモードのアナログ波(466MHz帯)へ変換して送信する――このような独自システムが一部で運用されているとのことです。(引用元:ラジオライフ.com 「消防無線はアナログ波の署活系でデジタルを聞く」

http://radiolife.com/security/7632/)

ただし、消防本部によってはこの署活系無線に「反転式秘話」などの秘話処理を施しているケースもあります。

アルインコのDJ-X100(受信改造済み)はアナログ反転秘話に対応した受信機です。

このように、表面的にはデジタル化が進んでいる消防無線も、関連無線を含めれば一部では今も「聞ける」ものが残されており、結局のところ、消防無線は“完全に手の届かないところへ行った”わけではありません。

そのほかの消防関連周波数

VHF帯の150MHz帯に割り当てられた防災相互波(158.35MHz)もアナログ用周波数ですが、大規模災害時のために残されているようです。こちらは複数地域にまたがる大規模災害時の活用が想定される一方、警察や自衛隊などとの大規模な合同訓練でも使います。

近隣の消防組合と連絡を取るために平時でも使うことがあり、たとえば、ある市消防本部が遠方を飛行中の市消防ヘリに用件を伝達するため、隣接の消防組合に伝達を要請する時などに158.35MHzが使用されました。

また、防災相互波はVHF帯だけではなく、UHF帯の466.7750MHzでも割当てられており、消防本部では466MHz帯を使う署活系無線機に、466.7750MHzもプリセットされていますので要メモリーです。

消防無線のすべて (三才ムック VOL. 246)

消防無線のすべて (三才ムック VOL. 246)

4861991994 | 三才ブックス | 2009-05-28

消防用語

消防無線では専門用語が飛び交います。近隣の災害発生状況を知る上で消防無線は欠かせない存在ですから、消防救急用語を覚えておくと検証がより容易に。

消防車両は各コールサインを持っています。○○タンク、○○指揮、など。○○の部分は市町村消防本部名称です。大抵は本部自らが公開しネット上で誰でも見られる情報になっています。

南十勝消防事務組合無線通信運用規程

http://www.minami119.hiroo.hokkaido.jp/sab_8/reikisyuu/reiki_honbun/au05901001.html

上田地域広域連合消防通信運用規程

http://www.area.ueda.nagano.jp/reiki/honbun/08300600.html

美作市消防無線交信要綱

http://www.city.mimasaka.lg.jp/static/reiki/reiki_honbun/r140RG00000722.html

印西地区消防組合消防通信規程運用要綱

http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/reiki_int/reiki_honbun/aw29400851.html

用語は消防局によって異なります。以下は無線技術雑誌などに掲載されていた例です。

| 用語 | 概要 |

|

カガイ

|

加害

|

|

マルショー

|

傷病者

|

|

マルヨン

|

火災で命を失った人

|

|

マルソン

|

自損行為

|

|

マルキュー

|

要救助者

|

|

マルヨイ

|

酒酔い

|

|

マルゲン

|

現場

|

|

ナナマル状態

|

パニック状態

|

|

マルセン

|

有線連絡

|

|

CPA

|

心停止

|

|

CPR

|

心肺蘇生法

|

|

特命出場

|

人員補充のための追加出動

|

|

イチマルマル

|

警察官 ※イチイチマルではない。本部によってはそのまま「警察」と呼称する場合もある。

|

|

口頭指導

|

119番オペレータが通報者に電話で救命方法をレクチャーすること。

|

消防無線のまとめ

このように消防指令波はデジタル化によって部外者の受信が不可能となりましたが、多くの地域ではむしろ今まで運用されなかったアナログ署活系無線が突然活発になっているほか、デジ簡の導入、さらに制度改正によるアマチュア無線の活用などにより、より幅広い意味での消防関係無線の受信の検証ができる機会は増えています。

したがって、せっかく買った広帯域受信機(アナログorデジタル)を手放す必要は今のところまだありません。