そもそもこの番組は、単なる子ども向けアニメではありませんでした。裏には「未来の通信社会をどう描くか」という、かなり明確な戦略的テーマが存在していたのです。具体的には、ISDNに相当する公衆交換電話網、いわゆる「INSネット」の普及を見据えた“布石”としての役割がありました。

今振り返ると、かなり戦略的すぎるアニメだったとも言えますが、それでも2年間にわたり全127話が放送されたという事実は、当時の子どもたちの心をしっかりとつかんでいた証拠でしょう。

「ミームいろいろ夢の旅」とは?

40年前の日本のアニメで描かれた”インターネット”では人々がすでにパソコンを使い、ショッピングやテレワークをして、リモート新年会を開催していた。画像の出典 日本アニメーション公式サイト

番組は全体として二部構成になっています。前半の「大谷兄妹編」では、兄妹が“電子の妖精”ミームとともに、未来の通信社会を疑似体験していくという、いかにも科学教養アニメらしい内容でした。やや地味ではありますが、歴史上の偉人が登場するなど物語の作りは丁寧で、きちんと「学び」になる構成です。

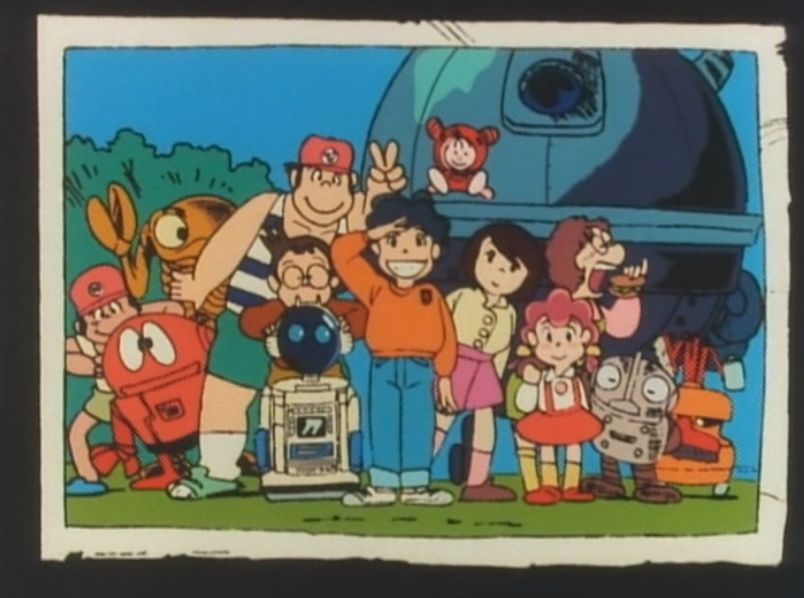

ところが後半の「科学探偵団編」に入ると、空気が一変します。舞台はINSの実験地区として設定された「桜町」。色彩設計も演出もがらりと変わり、描かれる生活風景は、今の目で見ればほとんど“現代そのもの”です。

第2シーズンのキャラクターたち全員集合やで。第1シーズンも面白かったけれど、さらにコメディタッチになり、冒険ゴッコの魅力がアップ。彼らは「科学探偵団」として、普段は地元のさくら町を中心に科学的疑問を調査、解決してくんやで。ピンクのスカートの少女と、メガネの少年が”ハム”なんや。画像の出典「ミームいろいろ夢の旅」第73話 (C)日本アニメーション/TBS

オンラインバンキング、ネットショッピング、在宅勤務、テレビ会議、動画視聴、オンライン学習、オンラインゲーム、さらにはオンライン診療まで登場します。

1980年代のアニメでここまで描かれていると、「未来予測」というより、もはや通信社会の設計図をそのまま映像化したのではないかと感じてしまいます。これは先ほど言った通り、NTT(旧・電電公社)がスポンサーしていたことが理由です。もっとも、当時は一般家庭へのパソコン普及は進んでおらず、ワープロが一台あるかどうかという時代です。

物語は父親の仕事や母親のビデオ視聴でパソコンが占領され、子どもたちが自由に使えない。そこで彼らは、自分たち専用のマシンを自作し始めるところから始まります。児童向けアニメで、自作パソコンが当然のように出てくる時点で、すでに視聴者の理解力をかなり信頼していますが、話はまだここからです。

ネット上で活動する際、子どもたちが名乗るハンドルネームは「MEME401」。由来が“ミーム”であることは明らかですが、気になるのは数字の「401」です。現在ではHTTPステータスコードの401は「認証失敗」を意味します。ただし、このコードが正式に定着するのは1989年で、アニメ放送より後の話です。

ちなみに、NECのパソコン通信サービス「PC-VAN」が始まるのは1986年。『ミームいろいろ夢の旅』の放送終了は、そのわずか前年でした。

アマチュア無線技士の国家資格を持つ少年と少女がアニメで描かれたのは本作が初では?

アマチュア無線技士の国家資格を持つ少年少女が、はっきりとアニメの中で描かれた作品は、本作が初ではないでしょうか。

物語の舞台は、いわゆる「1エリア」のどこかにある架空の町「桜町」。そこに住む子どもたちは、自分たちを「科学探偵団」と名乗っています。拠点は、使われなくなった空きビルの地下。元ゲームセンターだった場所を、オーナーから「次のテナントが決まるまで」という条件で借り受けている設定です。

小学生が自作パソコンを使いこなし、ロボットを開発し、しかもアマチュア無線の国家資格保持者までいる。こう書くと荒唐無稽にも聞こえますが、描写の一つひとつには妙にリアルな手触りがあります。

団員のひとりが、薬師寺ひろ子。彼女のコールサインは「JS1MEN」。れっきとしたアマチュア無線技士です。この日は、日本上空を二日間にわたって通過するスペースシャトルから、日本のハム向けに送信されるメッセージを受信するため、屋上でアンテナ調整と運用の実演を行います。

薬師寺ひろ子くん(JS1MEN)。武くんは”ハム”と聞いて、お肉のハムを想像する安定のコメディリリーフ。安心してね。画像の出典「ミームいろいろ夢の旅」第73話 (C)日本アニメーション/TBS

彼女がHF帯14MHzでCQを出す描写から考えると、少なくとも第二級以上の資格者ということになります。また、コールサインの「JS1」というプリフィックスは制度上「1エリア」、つまり関東地方に割り当てられるものです。桜町の位置が、東京都やその周辺を想定していることも自然に読み取れます。

補足しておくと、14MHz帯、いわゆる20メートルバンドは、国内通信だけでなく電離層反射による国際通信、いわゆるDXにも用いられる本格的なHF帯です。小学生の趣味としては明らかにオーバースペックですが、それだけ本気であることの表現でもあります。

他作品を見ると、『崖の上のポニョ』では50MHz、『釣りバカたち(幻の怪大岩魚アカブチ)』では7MHzが使われており、比較的扱いやすい帯域が選ばれています。その点でも、本作の選択は一線を画しています。

そもそも第二級アマチュア無線技士の試験内容は、高校物理レベルです。第一級ともなれば、理工系短期大学の専門課程に近い難度になります。かつては和文・欧文モールス信号の送受信試験も必須でした。

指定試験機関である日本無線協会によれば、1981年当初から筆記はマークシート方式だったものの、上級資格では2005年の制度改正までモールスの実技試験が行われていました。当時、小学生で上級資格に合格すれば、新聞の地方版に載るほどの出来事だったのです。

そんな背景を踏まえた上で描かれる、彼女の送信シーンは印象的です。

「CQCQ、こちらはJS1MEN。どなたか応答願います」

無線機の前には、「博士くん」と呼ばれる別の団員も控えています。彼もまた「無線従事者」としての描写です。

これには同じく従事者のちびまる子ちゃんや永山くんもびっくりだな……(たまちゃんもだぞ)。

屋上では八木アンテナが風に揺れています。調整の末、電波が発信されたその先にいたのは、沖縄の青い海に浮かぶ小舟の上の少年。HFらしい飛び方です。

14MHzでの交信!通信士さん、やったな新記録だ!(コンタクト)この無線交信の表現がおもしろい。「崖の上のポニョ」では、アンテナの両側面から電流みたいに電波が飛んだが、今作ではアンテナから円が広がる。画像の出典「ミームいろいろ夢の旅」第73話 (C)日本アニメーション/TBS

次の応答者は北海道の牧場の少年ハム。これはもう完全に、14MHzの代表的な伝播パターン──日中の国内長距離です。

少年ハムのシャツに”JA-8″の文字。『JA』は日本のコールサインで、”8″は北海道のエリアナンバー。ちなみに、昔札幌にあった「ハドソン」ってゲーム会社(コナミに買収されて消滅)は、もともとハムショップ「CQハドソン」。そのマスコットキャラ”ハチスケ”も、この『JA8』が由来である。画像の出典「ミームいろいろ夢の旅」第73話 (C)日本アニメーション/TBS

映像では、アンテナから波紋状に円が広がっていく演出がなされています。「崖の上のポニョ」が描いた電波のビジュアルは、アンテナの両側から光がビリビリと走るものでしたが、こちらはあくまで物理法則に寄せています。