大切なことはミームが教えてくれた

──紹介が遅れてしまいましたが、この「科学探偵団」の子どもたちを見守り、時に導く存在がいます。その名は「ミーム」。

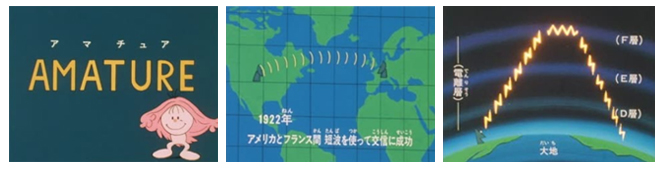

アマビエちゃうで。画像の出典「ミームいろいろ夢の旅」第73話 (C)日本アニメーション/TBS

正体は、今で言えば“昭和版グーグル”のような存在で、パソコンの中に住む電子の妖精です。声を担当していたのは藤田淑子氏。『キテレツ大百科』のキテレツくんや、『一休さん』の一休で知られる名優であり、その声がミームというキャラクターに独特の知性と親しみやすさを与えています。

この作品における真の主人公は、実はこのミームなのかもしれません。言ってしまえば、「Xファイル」に登場する“機械の中のゴースト”の先駆け的存在です。あるいは、「電波りようこ」と呼んだほうがしっくり来る人もいるでしょう。

オカルトとテクノロジー。その境界線を軽やかに飛び越えながら、子どもたちと視聴者を未来へ案内する存在。それが、このアニメにおけるミームなのです。

「HAM(ハム)の語源を知ってる? “amateur”の頭文字AMだけでは発音しにくいから、Hを足して“HAM”になった──と言われてるわよ」

アマチュア無線の成り立ちを皮切りに、業務無線との違い、電離層の役割、さらには無線が災害時にいかに有効か──そうした話を、子どもたちにとことんまで叩き込むミーム。

画像の出典「ミームいろいろ夢の旅」第73話 (C)日本アニメーション/TBS

「電波が、どうして世界中に届くか、わかる?」

そう問いかけるミームに、子どもたちはきょとんとします。すると彼女は、少し得意げに続けます。

「それはね、“電離層”のおかげなの」

「電離層?」と聞き返すと、ミームはうれしそうにうなずきます。

「そう。空のずっと上には、電波を跳ね返してくれる層があるの。これを使えば、地球の裏側にだって信号を届けられるのよ」

話題が衛星通信に移ると、サトルが素朴な疑問を投げかけます。

「でもさ、衛星に向けて電波を出したら、電離層で跳ね返っちゃわない?」

「いい質問ね」

ミームは笑って答えます。

「周波数によっては、電離層を突き抜けるの。だからアマチュア衛星──たとえば“オスカー10号”みたいな人工衛星と、直接交信することもできるのよ」

一見すると子ども向けのやり取りですが、内容はHF通信の核心を突いたものです。彼女がいなければ、この科学探偵団は成立しなかったでしょう。

災害とアマチュア無線─ミームの語りが変わる瞬間

そして話題が「災害とアマチュア無線」に及ぶと、ミームの語り口が少し変わります。

アマチュア無線の魅力は、趣味としての楽しさだけではありません。非常時、危機の場面でこそ、その本当の価値が現れる。『アマチュア無線による災害時の非常通信』を語る場面で、ミームの表情はわずかに引き締まるのです。

ミームの中で興味深いのは被災者がアマチュア無線で非常通信を行っている様子。『オーエスオー、オーエスオー、秋田沖に津波発生・・』と無線電話で発しとるで。画像の出典「ミームいろいろ夢の旅」第73話 (C)日本アニメーション/TBS

ミーム自身が具体的な災害名に言及することはありません。ただ、本作の放映時期を考えると、直前でもっとも被害が大きかった災害として思い浮かぶのは、1983年5月26日に発生した日本海中部地震(マグニチュード7.7)でしょう。

この地震では建物被害も出ましたが、被害の中心は津波でした。秋田・青森・北海道の沿岸部で、およそ100人近くが波にのまれています。災害時、電話は簡単に使えなくなることがあります。しかし無線は違う。電源を確保し、アンテナさえ立てられれば、つながる可能性が残る。『ポニョ』でも描かれた通りです。

ミームが語るのは、派手な英雄譚ではありません。「命をつなぐ技術」としてのアマチュア無線。その現実的な価値に、静かに光を当てているのです。

余談ですが、この地震による犠牲者のうち、釣り人が18名を占めていたことから、釣り人の視点で被害を描いたドキュメンタリー的作品があります。矢口高雄氏の漫画『激濤 Magnitude 7.7』です。

この作品にアマチュア無線は登場しませんが、当時の津波被害の実像を知る資料としては、今も印象深い一作です。