Warning: Undefined property: stdClass::$Offers in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/jieitai/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

Warning: Attempt to read property "Summaries" on null in /home/webproducts/amateurmusenshikaku.com/public_html/jieitai/wp-content/plugins/wp-associate-post-r2/classes/class-amazon.php on line 159

自衛隊の盟友であるアメリカ軍における戦闘糧食事情も簡単に整理しておこう。

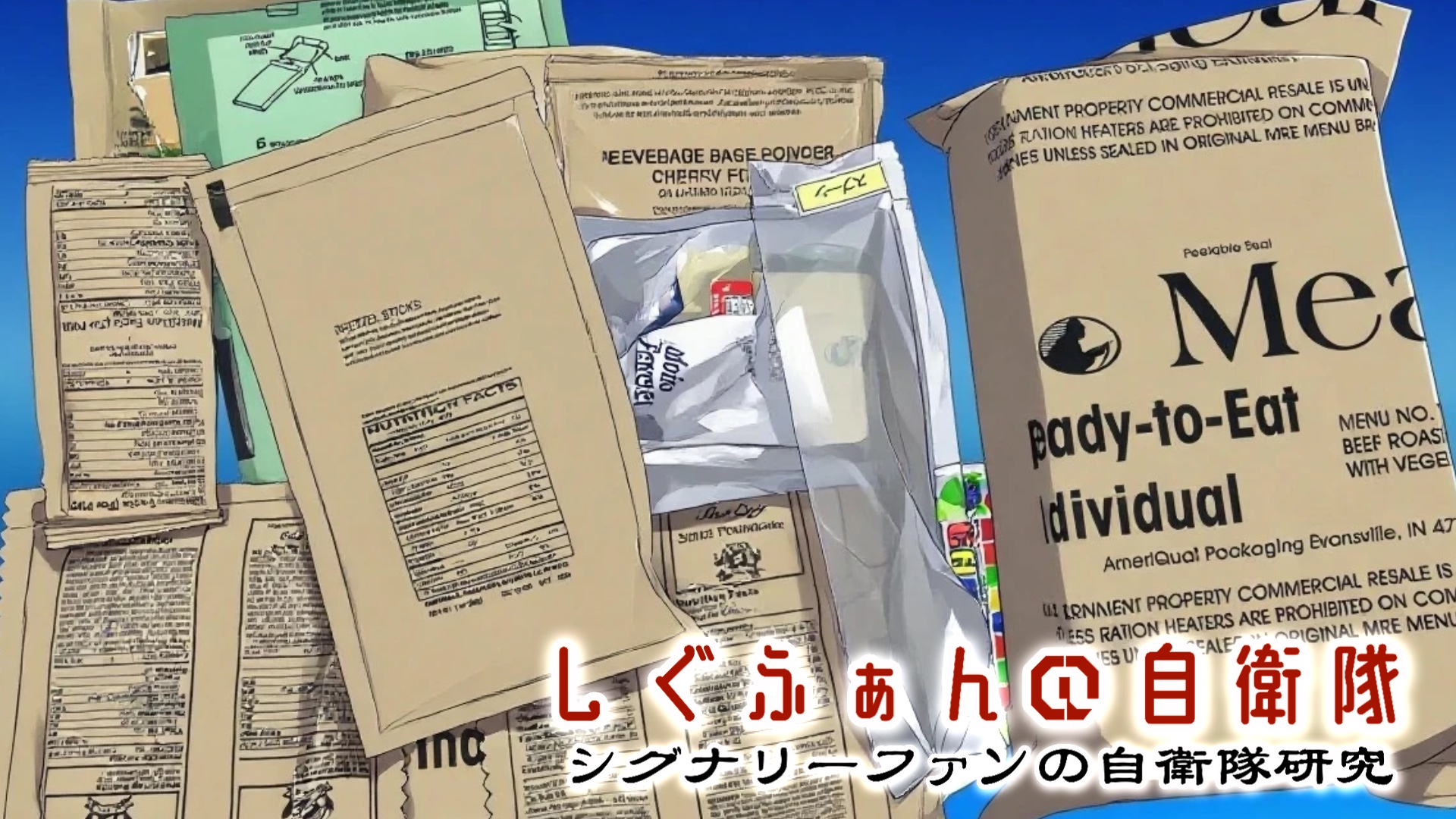

現在の米軍では、MRE(Meals, Ready-to-Eat)あるいは「Cレーション」と呼ばれるパック入りのレトルト戦闘糧食が支給されている。

構成やスタイルは、自衛隊の戦闘糧食2型と大きく類似しており、個食形式で長期保存が可能な設計となっている。

歴史を遡ると、米軍の戦闘糧食はかつて瓶詰めや缶詰による提供が主でり、自衛隊の1型もそれに倣ったものであった。

しかし、1990年代以降はMREが標準となり、現場の兵士に必要な栄養を確保する携行食として広く普及してきた。

ところが、その肝心の味覚面では兵士たちの評価は必ずしも高くない。

喫食者報告によれば、MREについて「食べ物に似た何か別のものである」との皮肉や、「口にするのを躊躇したくなるメニュー」といった否定的な意見が散見される。

特に初期のMREは、兵士たちから「味が非常に乏しい」と評され、歴史に残るレベルで酷評されたとされる。

その後、改良が重ねられ、現在では以前より食べやすくなったものの、依然として「美味しい」と評価されることは少ない。

これは、MREが長期保存と高温・低温環境下での安定性を優先して設計されており、味や食感を最重要視していないことに起因する。

したがって、米軍のMREはあくまで「現場での栄養確保用」としての機能が第一であり、味は副次的な要素と言えそうだ。

自衛隊の戦闘糧食と比較する際も、この点を踏まえると、評価の軸が明確になるだろう。

MREはわざと不味くさせている?

一方でこんな見方もある。

一部の報道や現場の証言によれば、「あえて味を控えめにすることで、戦時以外におやつ感覚で消費されるのを防ぐ」という設計方針が囁かれている。

米軍のチョコレートも、保存性と栄養を優先するために意図的に味を抑えて作られているという話がある。

MRE(米軍レーション)のメニューと実食者の感想

一方で、MREの内容は意外と多彩である。定番のチキンやビーフの料理に加え、マカロニ料理やケイジャン風の「ジャンバラヤ」、さらにはベジタリアン向けメニューも用意されている。

また、調味料として瓶入りのタバスコ、塩、砂糖、ピーナッツバターが付属し、クラッカーやコーンフレークバー、パンケーキなどのスナック類、デザートのゼリーやチョコ、ガム、粉末ジュースやインスタントコーヒー・ココアといった飲料も含まれる。

甘い食品は血糖値を上げ、満腹感を確保する目的があるため、兵士の糧食としても、理ににかなっている。

試食現場の女性自衛官の声

しかし、問題は味である。依然として独特で、粉末ジュースの色や味は米軍兵士からも「合成洗剤のよう」と評されることもある。

日本のミリタリーフリークや現場経験者の間でも、MREの味に対する反応は苦笑い、“罰ゲーム”の対象になることが少なくない。

実際、2017年に実施された日米共同方面隊指揮所演習「ヤマサクラ」では、日米文化交流の一環としてMREと自衛隊戦闘糧食の食べ比べが行われた。

米軍のMREを試食した陸自の自衛官らは、パッケージを見て戸惑い、食べた際には表情をしかめる場面もあり、女性自衛官の一人は思わず声を漏らすこともあったという。

ある書籍でも、米軍と自衛隊の戦闘糧食を実際に試食し、比較する企画が掲載された。

その現場には複数の元自衛官が参加しており、味や保存性、携帯性について実務目線で評価が行われた。

米軍のMRE(Meals, Ready-to-Eat)は長期保存と過酷な環境での利用を前提に開発されており、栄養面では優れているものの、味については「現場での緊急食」として割り切られている。

「え、これがあのMRE…?パッケージだけで存在感ある」

「でも中身は思ったよりコンパクトで軽い。これなら長距離行軍でも持ち歩けそう」

袋を開けて小分けになったレトルト食品を見ながら、隊員たちは自然と真剣な顔になる。

そして試食の際、元・女性自衛官の一人はこうコメントしていた。

「戦場で食べるなら問題ないけど、演習での食事としては……まあ、独特の風味が強い」

お茶を濁すコメントだが、あきらかに「美味しくない」という感想を柔らかく表現したものである。味覚の評価に敏感な読者にとっては、このひと言で十分に米軍MREの特徴が伝わったであろう。

余談だが、田辺節雄氏の漫画『続・戦国自衛隊』では、このMREを題材に、戦国時代にタイムスリップした自衛隊員が、彼らと同時に時を超えた米軍兵士らが携行していたMREを食べて、高カロリーの影響で腹を壊すエピソードが描かれている。

長らく質素な戦国時代の食事に慣れてきた自衛隊員らが突然の高カロリー・加工食品を食して、猛烈に拒絶反応が起きてしまった、という描写だ。あくまでフィクションではあるが、リアルさが感じられる。

結論として、米軍MREは栄養と保存性を最優先に設計された実用食であり、味の評価は副次的である。

食べやすさや好みに関しては改善が進められているものの、現場での機能性を理解することが、評価のポイントである。

保存性や携帯性の点では米軍MREに劣る部分もあるが、訓練や野外活動での消費においては、味の面で参加者に安心感を与えるという利点があった。

なお、雑誌の企画では全てのメニューが口に合わないわけではなかったようで、中には日本人の味覚に合うものもあったようだ。

「まずいって聞いてたけど、思ったより食べられるかも」

「甘い菓子類は美味しいし、エネルギー補給にはありがたい」

実際の試食現場では、元自衛官たちは表情に微妙な差を見せながらも、総じて「米軍MREは栄養価と保存性に優れるが、味はやや独特」「自衛隊の糧食は食べやすく現場向き」といった事実に基づいた感想を口にしていた。

このやり取りからもわかる通り、MREは現場での実用性重視の設計だ。

味は二の次で、栄養バランス、耐久性、持ち運びやすさが最優先である。

あくまで実用性と現場環境における機能性を優先させているのが米軍の思想であることが示されている。

「レーション」の本来の意味と日米共同演習での一コマ

「レーション」という言葉は、一般に戦闘糧食を指すと思われがちである。

しかし厳密には、軍隊が兵士に支給する配給品全般を指す用語である。食事だけでなく、マッチやタオル、衛生用品といった日常物品も含まれ、兵士が任務を遂行するための必需品として提供されるものである。

この背景を踏まえると、日米共同演習における一幕も理解しやすい。

演習中、米兵の間では自衛隊の戦闘糧食が「味付けが日本人向きで食べやすい」として注目される場面があった。

特に自衛隊の糧食を試食した際には、「自衛隊の“美味しい”戦闘糧食が欲しい」と話す米兵が少なくなかったという。

自衛隊の戦闘糧食は、日本人の口に合わせた味付けが施されており、非常時でも比較的食べやすい設計となっている。

単なる味覚の比較にとどまらず、兵士同士の交流や文化的な理解の一助にもなっているのが戦闘糧食である。

日本国内でもMREは購入できるが注意点も……

一方、日本国内で販売されるMREについては、事情が異なる。

国内でMREが話題になるとき、多くはミリタリーマニアによる「実食レポ」である。

しかし、ここで重要なのは、日本国内で流通しているMREは食品ではなく、雑貨としての扱いだという点である。食品衛生法上、正式な食品としての流通経路は確保されていないため、試食する際は十分な注意が必要である。

日本では食品衛生法や輸入規制の関係上、米軍用の実物MREは「雑貨」としての流通が基本であり、食品としての正式な流通経路は確保されていない。

そのため、パッケージ内の食材が必ずしも日本の食品衛生基準を満たしているわけではない。

特に注意すべき点は以下の通りである。

-

消費期限の確認:輸入品や個人流通品は保管状態が不明な場合が多く、保存期間が長いとはいえ、品質保持が保証されないことがある。

-

加熱や開封時の衛生管理:パッケージの密封性は高いが、輸送中の温度変化や保管状況によって内部の食材に影響が出ることがある。調理前にパッケージや内容物の状態を確認する必要がある。

-

食材のアレルギー・成分表示:日本国内向けに販売されていないため、原材料表示が不十分な場合がある。アレルギーを持つ者は特に注意が必要である。

また、MREには栄養バランスや保存性の工夫が凝らされており、戦場や災害現場での緊急食としての価値は高い。

しかし、国内での購入・試食はあくまで個人の趣味・研究目的にとどめ、通常の食品として扱うことは避けるべきである。

結論として、日本国内でのMREは「コレクション品・研究材料」として楽しむ範囲に限定されるものだ。

実際に食べる場合は自己責任で衛生管理や安全確認を徹底することが不可欠。

万が一にも試食を敢行する際は、この点を十分に理解したうえでの行為と理解していただきたい。