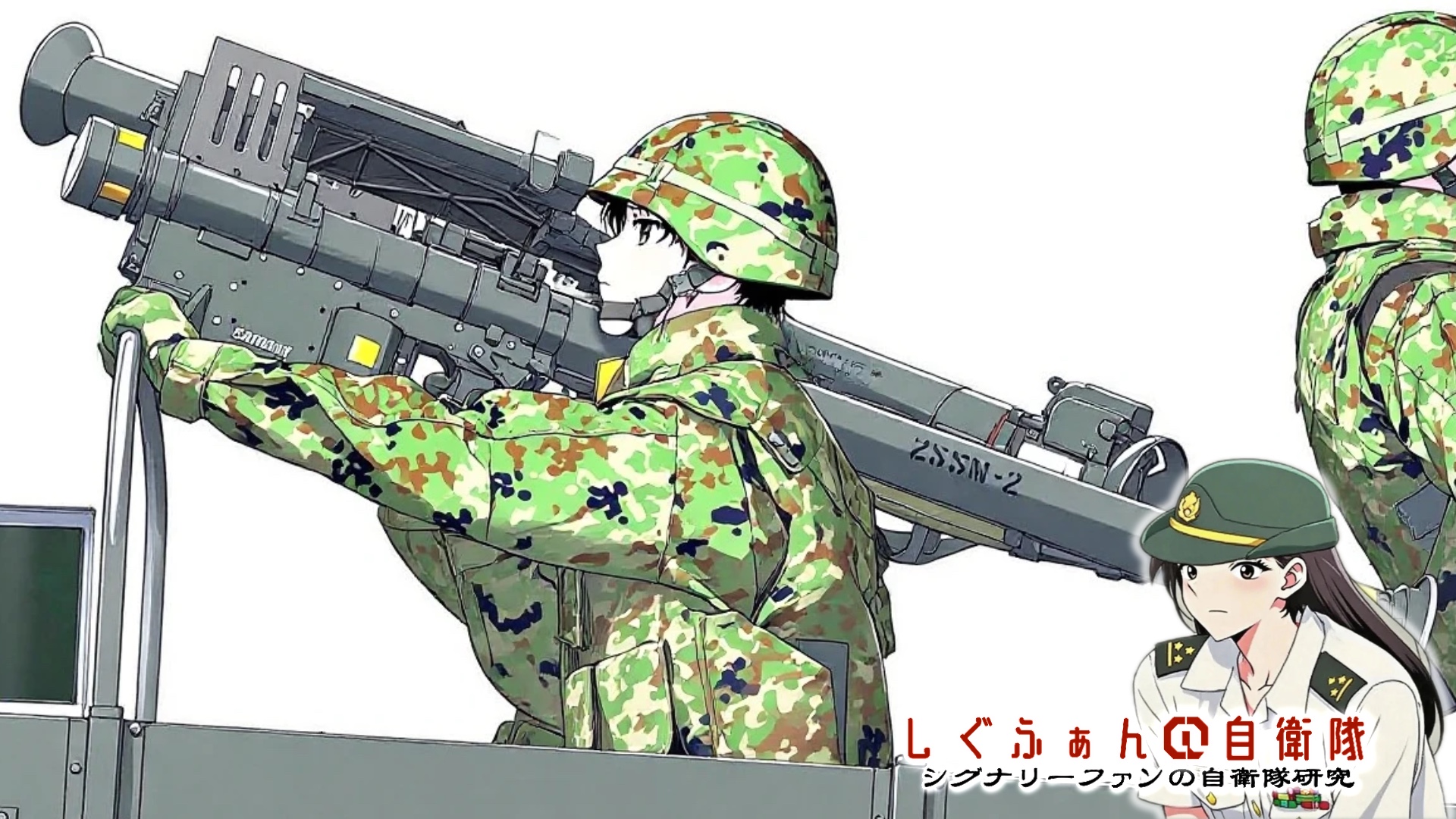

自衛隊が配備する91式携帯地対空誘導弾は、米国製スティンガーの後継に位置づけられる個人携行型の地対空ミサイルです。

誘導弾本体と発射機、味方識別装置などで構成される小型システムで、可視画像と赤外線の二種類のセンサを組み合わせた複合誘導方式を採用している点が最大の特徴です。

91式携帯地対空誘導弾とは?

スティンガーの後継として配備 複合センサで低熱源目標にも対応

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 91式携帯地対空誘導弾 |

| 配備先 | 3自衛隊 |

| 種別 | 個人携帯型の地対空ミサイルシステム |

| 位置づけ | 米国製スティンガーの後継 |

| 構成要素 | 誘導弾本体、発射機、味方識別装置等から構成 |

| 携行性 | 歩兵単位で携行可能な設計 |

| 重量 | 約17キログラム |

| 直径 | 約8センチ |

| 主な用途 | 近距離に侵入する航空機やヘリコプターの撃破 |

| 備考 | 小型・携行性を重視した近距離対空装備として運用 |

91式は直径がおよそ8センチ、重量は約17キログラムと携行性に優れた小型システムとして各部隊に配備され、侵攻してくる航空機やヘリコプターを近距離で撃破する目的で運用されています。構成要素は誘導弾、発射機、味方識別機などで、歩兵単位で持ち運びが可能な点が運用上の利点です。

本機の特徴は、可視光による画像センサと赤外線センサを併用する複合誘導方式にあります。

これにより、従来型の赤外線単独シーカーを用いる機種と比べて、目標を正面から捉えて要撃する能力が向上していると評価されています。

特に、センサ融合による性能向上は熱源の小さいヘリコプターなどに対しても有効に働く点や、命中率と対害性の面で優位性があることが島嶼防衛や近接防空など、低高度での脅威に迅速に対処する強みです。

FIM‑92 スティンガ(Stinger)とは?

スティンガは米国で開発された個人携行式短距離地対空ミサイル(MANPADS)で、歩兵や小編成部隊が低高度の航空目標を迎撃する目的で運用されています。

現在は主にRaytheon(旧General Dynamics系で開発開始)が製造しています。

1960〜70年代のFIM-43 Redeye(レッドアイ・ランチャー)の改良型として開発が進み、1970年代に技術検討・試験が行われた後、1980年代に実戦配備が始まりました。

以降、複数の改良型(POST/RMP/Block I など)が順次導入されています。

それまで、アメリカ陸軍では12.7mm機関銃が低高度防空能力の主流でしたが、航空機の高速化等により、既存の機銃による要撃では能力が不足とされ、誘導武器による要撃を試みました。その代替がFIM-43です。

その後、FIM‑92スティンガが後継として配備されました。

スティンガー・ミサイルは、陸上自衛隊の配備するAH-64D攻撃ヘリの自衛武装としても装備されています。

91式携帯地対空誘導弾の開発経緯

自衛隊の公開資料によれば、本システムの開発は、従来の「ニーズ先導型」(現場の運用構想に基づいて試作を進める方式)とは異なり、研究段階で得られた新しい技術的着想を出発点にした「シーズ先導型」の取り組みとして進められました。

我が国の防衛研究において、画像誘導という新手法を実用化に結び付けた点が特徴です。

画像誘導方式を用いた携行型地対空誘導弾の将来性

昭和52年度(1977年度)に実施した基礎調査により、画像誘導方式を用いた携行型地対空誘導弾の将来性が確認されました。

これを受けて昭和54〜55年度(1979〜1980年度)には半実装型の誘導制御装置などの試作が行われ、続く昭和56〜58年度(1981〜1983年度)には実装型の主要構成品とホーミング用の弾体、各種試験装置が製作されました。

これらを用いた地上追尾試験や発射試験を通じて、主要技術のデータ取得と課題の抽出を行い、画像誘導システムの実現可能性を検証しました。

さらに昭和60年度(1985年度)には、これまで手が付けられていなかった弾頭や発射管の部分試作、並びに固体燃料ロケットモータ(HTPB化) の試作を実施し、これら技術を将来の構成品へ適用可能であることを確認しました。

これら一連の研究成果を踏まえ、陸上自衛隊からの要求に基づき昭和62年度(1987年度)に試作段階へと移行。

試作段階では主要構成品に対して14項目にわたる関連試験を実施し、実運用に向けた評価と改良を進められました。

試作の経緯

試作品に対しては、発射試験を含む計26件の各種技術試験が実施され、主要な評価は概ね良好であったと報告されています。

経年変化を確認するための長期試験も行われ、貯蔵性に問題がないことが確認されました。

開発中のシステムに対しては、合計26件に及ぶ技術試験が行われ、その中には発射試験が2度実施されたことが明らかになりました。

技術試験の実施期間は昭和63年7月から平成元年10月にかけてであり、経年変化試験を除く多くの項目で良好な試験結果が得られ、開発は完了に至りました。

加えて、実際の長期保管下における性能維持を確認する目的で、約10年にわたる経年変化試験が行われ、システムの貯蔵性(性能の劣化がないこと)が確認されました。

発射試験では、各種射程域において20発以上の射撃が行われ、静止目標に対する落下傘標的、移動目標としてのRCATやCHUKARIといった標的に対して直接命中を達成しました。

これにより、当該システムが高い命中率と信頼性を備えていることを実証。

Si-CCD(シリコン・チャージカップルドデバイス)

特筆すべき点として、91式は世界に先駆けて画像誘導と赤外線誘導を組み合わせた複合誘導方式を採用した携行地対空誘導弾です。

画像誘導用の検知器として採用されたSi-CCD(シリコン・チャージカップルドデバイス)は、研究開始当時は最先端技術であり、実用化には課題が多い装置でした。

さらに、画像処理技術も当時は汎用大型コンピュータによる実験室レベルの処理が主流であったにもかかわらず、早期に研究に着手することで実用化を前倒しすることに成功しています。

射手の安全性の確保を優先させた

91式携帯地対空誘導弾の開発では、技術的な課題の克服とともに、射手の安全性の確保が重要なポイントとされました。

特にロケットモータ、弾頭、発射管などの主要部品については、繰り返し試験を実施し、蓄積したデータを基に安全性を確認しています。

計画的にコスト低減策を実施させた

また、開発初期段階で量産時の目標価格を設定することで、設計や資材調達、製造の各段階で計画的にコスト低減策を実施でき、目標とする量産コストの達成に成功しました。

これらの成果を踏まえ、平成元年12月(1989年12月)から実用試験に移行しています。

整備器材および訓練器材の試作

同時に、整備器材および訓練器材の試作も進められ、技術試験の結果、要求性能を満たすことが確認されました。

整備器材は誘導弾や発射機などの機能点検を行うための装置群であり、訓練器材は射手の操作訓練に用いる非作動のモックアップや、目標追随・ダミー弾発射を再現し訓練結果を表示・記録する装置などで構成されています。

また、シミュレーションによるトレーニングを併用することで、発射弾数の低減に寄与しています。

91式の評価

まとめると、91式携帯地対空誘導弾は、陸上自衛隊が配備する、近距離に侵入する航空機やヘリコプターを撃破する個人携帯型の地対空ミサイルです。

個人単位で携行可能なシステムで、誘導弾本体、発射機、味方識別装置などから構成されます。

携行性に優れた近距離用地対空ミサイルで、複合誘導技術を用いて高精度・高信頼性を実現した最新型の個人装備と位置づけられます。

出典:防衛省技術研究本部(TRDI)

詳細資料:技術研究本部50年のあゆみ(PDF)