戦場や装備解説でよく出てくる「機関銃」と「機関砲」という言葉。両者は一見似ているように思えますが、用途や性能には明確な違いがあります。

まず機関銃は、歩兵が携行できる小火器弾から、装甲車搭載の重機関銃まで幅広い種類があります。

主に5.56mmや12.7mm程度の弾を用い、命中した目標に運動エネルギーでダメージを与えるのが基本です。制圧射撃や歩兵支援、軽装甲目標への攻撃に向いており、弾数を多く撃てる点が大きな特徴です。

一方、機関砲は口径20mm以上の弾を連射できる火器で、航空機や戦闘車両に搭載されることが多い装備です。弾薬には炸薬や徹甲弾が使われるため、命中時には爆発や貫通による高い破壊力を発揮します。

たとえば、AH-1Sコブラに搭載されるM197 20mm機関砲や、A-10サンダーボルトIIのGAU-8/A 30mmガトリング砲などがその代表です。

単発でも高い攻撃力を持つため、戦術上、航空支援や装甲目標への攻撃で中心的な役割を果たします。

詳しく見ていきましょう。

機関銃と機関砲、何が違うのか?

戦車や航空機、ヘリコプターの装備解説を読むと、「機関銃」と「機関砲」という言葉が出てきます。

見た目も使い方も似ていますが、この二つは実は明確な違いがあります。

先に結論を言うと以下になります。

-

実務上は 「おおむね口径20mm未満を機関銃、20mm以上を機関砲(オートキャノン/autocannon)」 と説明されることが多いです。

-

しかしこれは便宜的な線引きで、弾薬の種類・弾頭の性質・運用目的・搭載プラットフォームなど複数の要素で区別されます。

簡単に言うと、機関銃は小さめの弾を連射する火器、機関砲は大きな弾で爆発や破壊力を重視する火器です。

口径だけで区別されることもありますが、実際には使う弾薬や運用方法、搭載されるプラットフォームによって分けられます。

厳密には口径だけの違いではなく、慣習的・機能的な区分……機関砲は着弾して炸裂する

機関銃と違い、機関砲であるため、弾丸が着弾、命中すると炸裂するため、より強い威力を持っています。

「機関銃」と「機関砲」は厳密には口径や弾薬の性質で区別される分類で、一般に機関銃は小口径の弾丸(ライフル弾・無発火の金属被覆弾など)を高速で連射する火器を指し、機関砲(オートキャノン)は20mm前後を境に一段大きな口径の薬莢弾を使用し、しばしば榴弾(爆発・破片を伴う弾頭:HE/HEI)や成形炸薬(AP)など、起爆・破片作用を伴う弾種を含みます。

ですから「着弾して炸裂する弾(榴弾・破片効果を持つ弾頭)が使える=威力が大きい」というのが軍事の理解です。

しかし、すべての機関砲弾が必ず爆発するわけではありません。機関砲用にも徹甲(AP)弾や破片少なめの弾種があり、効果は弾種次第です。

また、口径の大きな機関銃(たとえば12.7mm/.50口径)にも、貫通力や焼夷効果を高めた特殊弾(API、INC、SLAPなど)があり、単純に「機関銃=非炸裂」という区分には例外があります。実戦的には弾種と命中箇所が最終的な致命性を左右するわけです。

自衛隊で配備される機関銃

陸上自衛隊では、分隊支援火器として5.56mm機関銃(MINIMI)が主流です。

これはベルギーFN社のMINIMI を自衛隊向けにライセンス生産したもので、89式小銃と共通の弾薬を使える点が特徴です。

軽く携行しやすく、歩兵分隊の火力の核を担っています。それまでの62式機関銃から更新が進められてきました。

普通科支援とは別に、車両搭載や車載用に改修された7.62mm級の車載機関銃(Type‑74系等)や、より強固な敵車両および航空機に対抗する手段を果たす12.7mm(.50口径)重機関銃(M2)も広く用いられています。

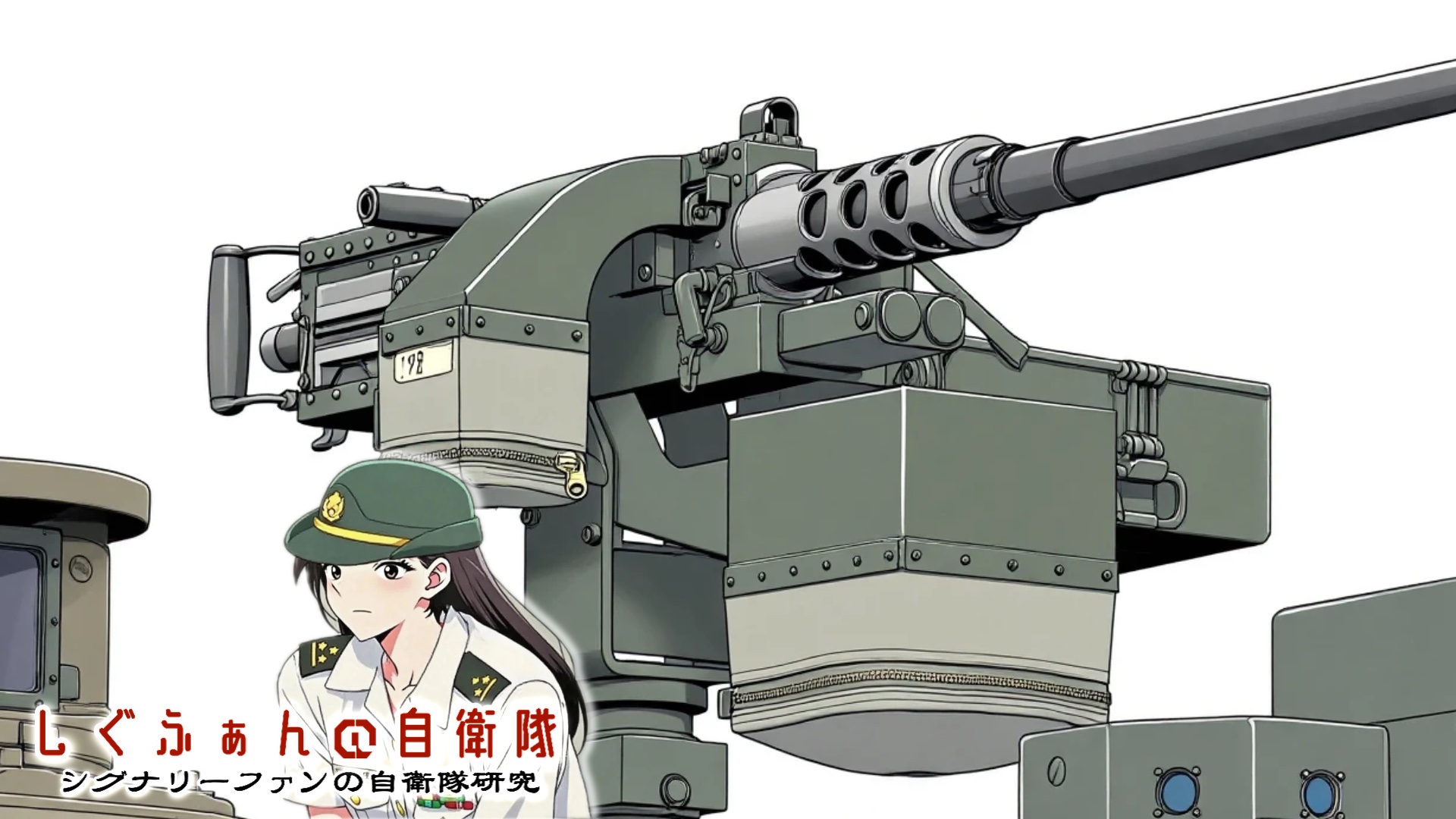

12.7mm重機関銃M2

これらは車両の同軸機銃や装甲車の自己防衛、施設防護などに用いられ、弾道性能や貫通力で5.56mm系とは異なる役割を担います。

海上自衛隊の艦艇では、対空・対小目標の近接防御用に20mm級のCIWS(近接防御火器)―通称ファランクス等の高性能20mm機関砲が装備されています。

これはガトリング式の高発射速度で来襲するミサイルや小型高速艇などを短距離で迎撃するための装置で、単発の威力よりも短時間の弾幕で目標を撃破するのに適しています。

艦上用の12.7mm重機関銃も哨戒や低脅威対応で使われます。

航空分野では事情が変わり、「機関砲」が攻撃火器の中心となります。

陸上自衛隊の対戦車ヘリなどに搭載されているM197(20mm・三銃身の機関砲)のように、ヘリ搭載用に軽量化・低反動化された20mm機関砲が配備されています。

M197は短いバーストで高い命中効果を狙うため、ヘリの近接支援や地上目標の速やかな制圧に向いています。

さらに陸自のAH-64D攻撃ヘリでは30mm機関砲が備わっており、より高威力となっています。

航空自衛隊の戦闘機ではF-15、F2では20mmバルカン砲、最新のF-35では25mm機関砲が搭載されています。

まとめると、自衛隊の現場では「機関銃」は主に歩兵支援や軽装甲への制圧、「機関砲」は航空機や艦艇、場合によっては対装甲・高破壊力用途で用いられるという住み分けが実務的に行われています。

具体的には、陸自の5.56mm MINIMIや車載の7.62mm/12.7mm機関銃、海自の20mm CIWS、航空機や攻撃ヘリの20mm機関砲といった具合です。

これらを一口に「どちらが優れている」と比較するよりも、用途に応じて適材適所に配備されていることが重要です。

比較ポイント(何が違うのか)

-

口径

-

一般的な境界は20mm。だが境界付近の例外や慣習差あり。

-

-

弾薬の性質

-

機関銃:ライフル弾や重機関銃弾(例:5.56mm〜12.7mm)で、基本は運動エネルギーでダメージを与える。

-

機関砲(オートキャノン):20mm以上で榴弾(HE/HEI)や徹甲弾(AP)など爆発・破片作用を持つ弾種が多く、命中時の破壊力が大きい。

-

-

運用目的

-

機関銃:制圧射撃、歩兵支援、対人・軽装甲向け。携行や車載にも向く。

-

機関砲:航空機・装甲車・艦艇の主砲的火器として、装甲目標や構造物に対する破壊力重視。

-

-

搭載プラットフォームと設計

-

機関砲はリコイルや熱・給弾等の扱いが機関銃より大きく、機体や車体に据え付けることを前提に設計されることが多い。

-

回転式(ガトリング)か単発多銃身かなど機構の違いもある(例:M61バルカンは30mmガトリング、M197は20mm三銃身)。

-

-

効果の違い

-

同じ命中でも、機関砲のHE弾は爆風・破片で広範囲にダメージを与えやすく、単発での致命性が高い。

-

機関銃は弾数で圧倒する運用(弾幕)を得意とする。

-

例

-

機関銃:M240(7.62mm)、M2重機関銃(.50 / 12.7mm)

-

機関砲(オートキャノン):M197(20mm)、M61(20/30mmガトリング)、GAU-8(30mm)

口径と弾薬

一般的な目安として、20mm未満の弾を使うものが機関銃、20mm以上の弾を使うものが機関砲と考えられています。

しかし、この線引きは厳密ではなく、例外もあります。

-

機関銃:ライフル弾や重機関銃弾(例えば7.62mmや12.7mm)を使用。命中したときは運動エネルギーで相手を制圧します。

-

機関砲:20mm以上の弾を使用し、爆発する榴弾や徹甲弾など、命中時の破壊力が大きい弾種が中心です。

運用の違い

機関銃は歩兵支援や軽装甲目標への攻撃に向いており、携帯可能なものや車両に搭載されるものもあります。

一方、機関砲は航空機や戦車、艦艇の主砲として使われることが多く、装甲や構造物を破壊するために設計されています。

搭載と性能

機関砲は反動が大きく、熱にも弱いため、機体や車体に据え付けて使うのが前提です。

多銃身ガトリング式のものもあり、短時間で大量の弾を撃つことが可能です。

例えば、ヘリコプターAH-1Sコブラに搭載されるM197は20mm三銃身の機関砲で、敵装甲や建物に高い攻撃を与えられます。

効果の違い

同じ命中でも、機関砲の弾は爆風や破片で広範囲にダメージを与えやすく、単発での威力が高いのが特徴です。

機関銃は一発あたりの威力は小さいものの、連射して弾幕を張ることで制圧力を高める運用が得意です。

まとめ

つまり、両者の最大の違いは口径と破壊力、運用目的にあります。機関銃は主として大量の弾で人員を制圧し、機関砲は高い破壊力で戦闘車両や航空機、陣地を撃破します。

-

機関銃:小口径、連射で制圧、歩兵(普通科)の装備として攻撃目標が敵兵や軽装甲向け

-

機関砲:大口径、破壊力を重視、航空機や戦車・艦艇向けにも搭載される

口径だけで決めるのではなく、弾薬や用途、搭載される場所を見て区別するのが正確です。

装備や運用方法を正しく知ることで、それぞれの火器が戦場でどのように役割を果たすかを具体的にイメージできるでしょう。