01式軽対戦車誘導弾は、陸上自衛隊が2001年度に制式化した携行型の対戦車ミサイルシステムです。

略称は「01式L-MAT」または「01式軽MAT」と呼ばれます。

近距離での対戦車装備として、主に84mm無反動砲(カールグスタフ等)を置き換える目的で陸自普通科部隊向けに導入された携行型の誘導兵器です。

本稿は陸上自衛隊とメーカーの公開情報(公式ページ、装備解説、公開資料)を典拠に作成しました。

機密に属する詳細な技術仕様や運用マニュアル、部隊別の配備状況などは公開資料に含まれていないため、本稿では公開されている範囲のみを取り扱っています。

開発の背景

川崎重工、対戦車・誘導兵器の開発史と近年の研究動向を公表

01式軽対戦車誘導弾の製造は川崎重工業が中心で、一部部品をIHIエアロスペースなどが供給しています。

陸上自衛隊向けに量産・納入が行われ、弾薬の整備・補給は陸上自衛隊補給統制本部の管理下で行われています。

メーカーの技術ページでは、自社の誘導機器・量産装備品のラインナップとして本装備が紹介されています。

01式軽対戦車誘導弾は国内の研究開発成果を基に設計・製造され、普通科部隊の携行火器としての運用を想定して導入されました。

個人単位で持ち運べる携行性と、夜間・悪天候下でも運用可能な照準装置など、実戦での機動性と即応性を重視した設計が行われています。

川崎重工業は、1957年に対戦車誘導弾の開発・製造に着手して以降、陸上自衛隊向けに一連の誘導兵器を納入してきたと発表しました。

これまでに供給した代表的な装備としては、64式対戦車誘導弾、79式対舟艇対戦車誘導弾、87式対戦車誘導弾が挙げられます。

1990年代にかけては、2000年代に想定される高性能戦車や上陸用舟艇といった脅威に対応するための装備整備も進められました。

多目的誘導弾システムとして開発された「96式」は1996年に制式化され、1998年から部隊への供給が始まりました。

一方、携行性を重視した近接戦闘向けの誘導弾として開発が進められた「01式軽対戦車誘導弾」は、84mm無反動砲の後継的な役割を担うことを目的に1993年から研究・試作が行われ、2001年に制式化、2003年度から陸上自衛隊の普通科部隊へ納入が開始されています。

さらに、既存の87式や79式に代わる次世代の「中距離多目的誘導弾」も開発され、量産開始から約30年が経過した既存機種の更新を意図しています。

同機は非冷却型赤外線画像センサやミリ波と赤外線を組み合わせた複合誘導技術など、新技術を多数搭載するとされ、対戦車用途のみならず上陸用小型舟艇や建造物など複数目標に対応する能力が想定されています。該当システムは2011年から納入が始まりました。

近年の動向では、2018年度に防衛省が公募した「新対艦誘導弾の要素研究」に応じるべく、同社は機体類を担当する岐阜拠点とエンジン類を担当する明石拠点との共同開発チームを結成し、研究試作の受注に至ったことを明らかにしています。

同社の資料では、これらの取り組みにより国内での設計・製造体制を維持しつつ、複数の新技術を実際の装備へ反映させることを目標としていると説明しています。

(参照:川崎重工業 企業史資料「125年の歩み」 )

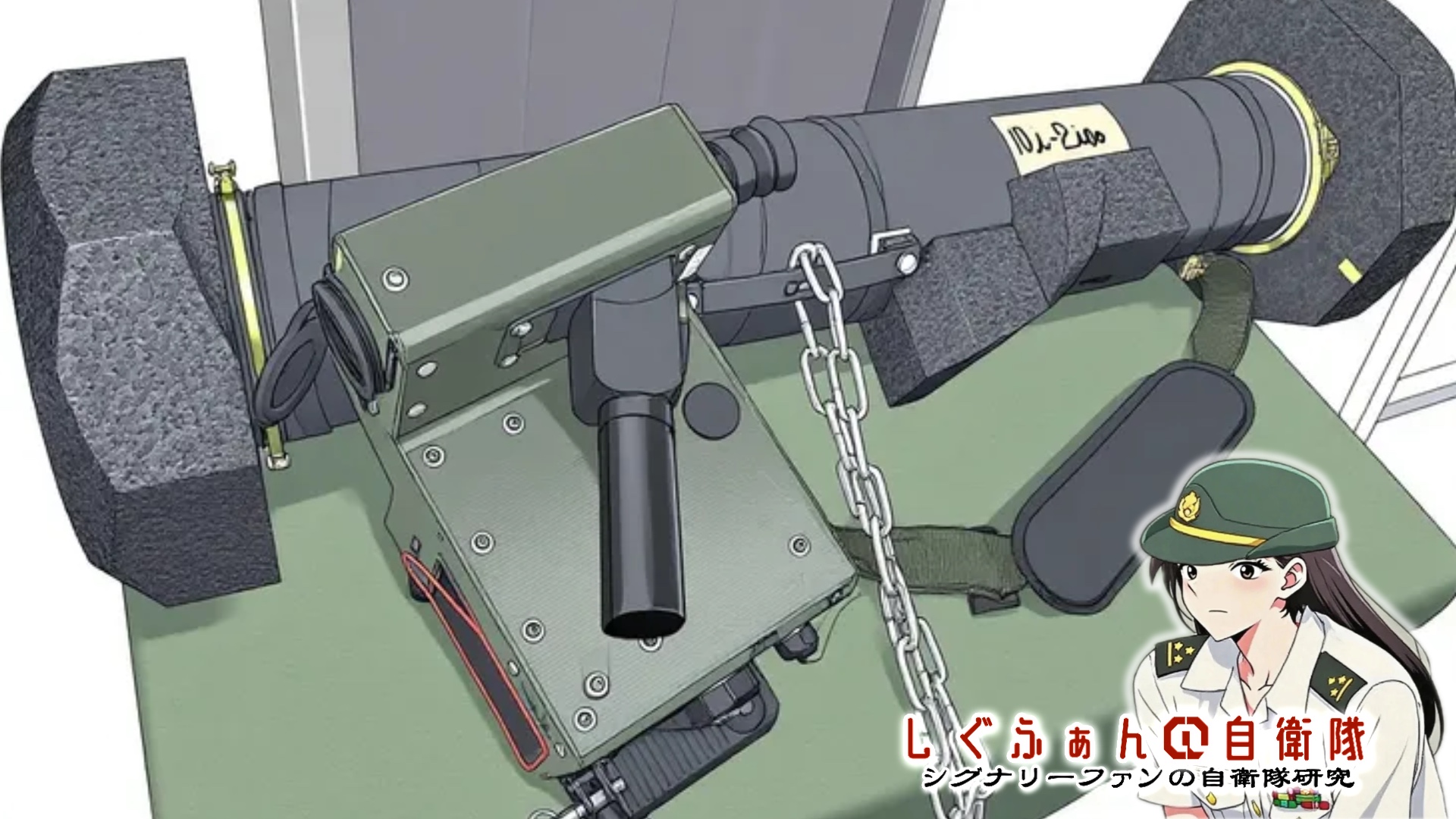

構成

01式軽MATは、次の3つの主要コンポーネントで構成されています。

- 誘導弾本体:赤外線シーカーを内蔵し、成形炸薬弾頭を搭載。

- 発射機(発射筒):軽量構造で、分解・携行が可能。

- 照準装置:赤外線映像装置と射撃統制ユニットを一体化したシステムで、夜間や悪天候でも使用できます。

性能(公表範囲内)

- 全長:約1 m

- 口径:約120 mm

- 射程:およそ2 km

- 誘導方式:赤外線画像誘導(IIR)

- 貫徹力:爆発反応装甲(ERA)付き戦車に対しても有効

- 運用形態:徒歩携行、または軽装甲機動車・高機動車などへの搭載が可能

特徴

- 有線誘導で操縦する旧式システムに比べ、操作が容易で、訓練負担が軽減されています。

- 自動追尾機能によって命中精度が高く、発射後の照準維持が不要です。

- 車載運用のほか、空輸・舟艇による展開も容易で、離島防衛など機動展開を重視する作戦に適しています。

運用部隊

01式軽対戦車誘導弾は主に陸自の普通科に配備されています。

軽量なため、1チーム(2~3名)での携行運用も可能です。

個人で携行でき、主に近距離で相手の装甲戦闘車両を撃破するために使われます。

84mm無反動砲との比較 — 誘導弾が高価であるがゆえに全更新ならず

公式の装備解説資料では、01式軽対戦車誘導弾は普通科部隊の対戦車能力を強化する携行火器として扱われています。

従来の無反動砲類と併せて歩兵単位での対戦車戦力を高めることが狙いとされています(防衛省・陸自公表資料)。

誘導弾は、目標に正確に命中させることができる精密誘導兵器ですが、その分高価です。

誘導のための赤外線センサーや画像処理装置、弾体内部の制御システム、そして弾頭や信管といった重要部分の技術が高価であることが主な理由です。

さらに開発や試験、整備の費用も含まれるため、1発あたりの価格は無誘導弾に比べて格段に高くなります。

この高価格は、軍隊の運用においても制約となります。

たとえば、重要な目標や戦術的に決定的な場面でのみ使用するのが基本で、多くの小さな目標にはコスト効率のよい無誘導弾や火砲を使います。

訓練でも本弾の消耗を避けるため、模擬弾やシミュレーターが使われます。

一方で、誘導弾は「限られた数で最大の効果を出す」という特徴があります。部隊は弾薬の数や予算を考えながら、最も効果的な目標に集中投入する戦術を取ります。

さらに、量産効果や汎用品の活用、整備や保管のしやすさを工夫することで、運用コストを少しでも抑える努力も行われています。

結局のところ、誘導弾は確かに高価ですが、その精密さと戦術的価値は非常に大きいのです。

だからこそ、部隊はコストを意識しつつも、最も重要な瞬間にこの強力な武器を活かす工夫をしているのです。

誘導弾が高価だという話の続きですが、じゃあ具体的にどんな場面で「買う価値がある」のか、身近な装備を例に考えてみましょう。

まず01式軽対戦車誘導弾。これは歩兵が肩に担いで運べる携行型の誘導弾で、発射すれば弾自身が目標を追尾して命中を狙えるタイプです。「当てる力」が非常に強く、戦車や装甲車のような硬い目標に対して単発で効果を期待できます。だからこそ、1発で勝負を決めたい重要目標に対しては抜群に頼りになる武器です。

しかしその分、弾そのものに光学センサーや制御系が入っており、製造コストも整備コストも高くつきます。なので実戦では「絶対に落としたい敵戦車」や「撤退を許さない重要目標」に限定して使われることが多いのです。

一方、84mm無反動砲は全く違う長所を持っています。無反動砲は発射筒と各種弾薬の組み合わせで運用し、対人、対構造物、制圧、照明、煙幕など用途に応じて弾種を切り替えられます。

1発あたりのコストは誘導弾よりかなり安く、連続して使うことができます。

だから数を揃えて継続的に圧力をかけたい場面、例えば建物内の制圧や塹壕掃討、消耗戦の支援などでは無反動砲のほうが経済的で実用的です。

つまり、簡単に言えば01式は「高価だけれど精密な一撃」を担い、84mmは「安くて何度も撃てる支援火力」を担う、という役割分担になります。

軍隊ではこの二つを適材適所(ハイローミックスと呼ぶ)で使い分けるのが普通です。

敵戦車を一点で仕留めたいなら誘導弾、広い範囲や多数の弱い目標を相手にするなら無反動砲、といった具合です。

運用現場ではさらに工夫があります。誘導弾は一発の価値が高いので、発射の判断にはより慎重さが求められます。訓練は模擬弾やシミュレーターで行い、本弾は本当に必要なときまで温存します。無反動砲は訓練や弾薬補給が比較的容易なので、日常的な火力支援で多用されます。予算や補給の都合から、ある装備をどの部隊に優先して配備するか、という現場の悩みもここに関わってきます。

また、コストの問題に対する技術的な対策も進んでいます。量産で単価を下げる努力や、光学・電子部品に民生品を取り入れてコストを抑える手法、保守がしやすいモジュール設計などです。さらに、どの装備をいつ使うかを司る戦術と情報(例えば偵察や標定)を充実させれば、少ない誘導弾で大きな効果を出すことも可能になります。

結局のところ、「高価」という事実は変わりませんが、それをどう扱うかが重要です。誘導弾は値段に見合うだけの“決定力”を持っていますし、無反動砲は繰り返し使えるという実用性があります。どちらが優れているかではなく、適材適所ですね。

まとめ

01式軽対戦車誘導弾は、発射後自動誘導(fire-and-forget)型の近代的な対戦車ミサイルであり、陸上自衛隊における歩兵の主力対戦車火器のひとつです。

携行性と命中精度のバランスに優れ、離島防衛や即応展開において重要な役割を果たしています。

参考・典拠(本文の主要出典)

-

陸上自衛隊公式サイト装備紹介(装備解説ページ)「01式軽対戦車誘導弾」など。

-

川崎重工業 公式サイト/誘導機器・量産装備品の紹介ページ。

-

防衛庁/防衛省公開資料(装備一覧・白書等)における「01式軽対戦車誘導弾」解説。