装甲車に近づいて見ると、厚い装甲板のところどころに小さな穴やスリットが開いているのに気づきます。

あれが一般に「銃眼(じゅうがん)」と呼ばれる部分で、英語では“gun port”や“firing port”と呼ばれます。

見た目は目立たないですが、設計上は重要な意味を持つ箇所です。

銃眼の役割

銃眼とは本来、車内の乗員が車外に向けて小火器を射撃できるように設けられた「発射孔」のことを指します。

歩兵が車内に乗ったまま外を射撃できるため、装甲車両は移動しながら、あるいは封鎖された位置にとどまりながら即応射撃で周囲を制圧することが可能になります。

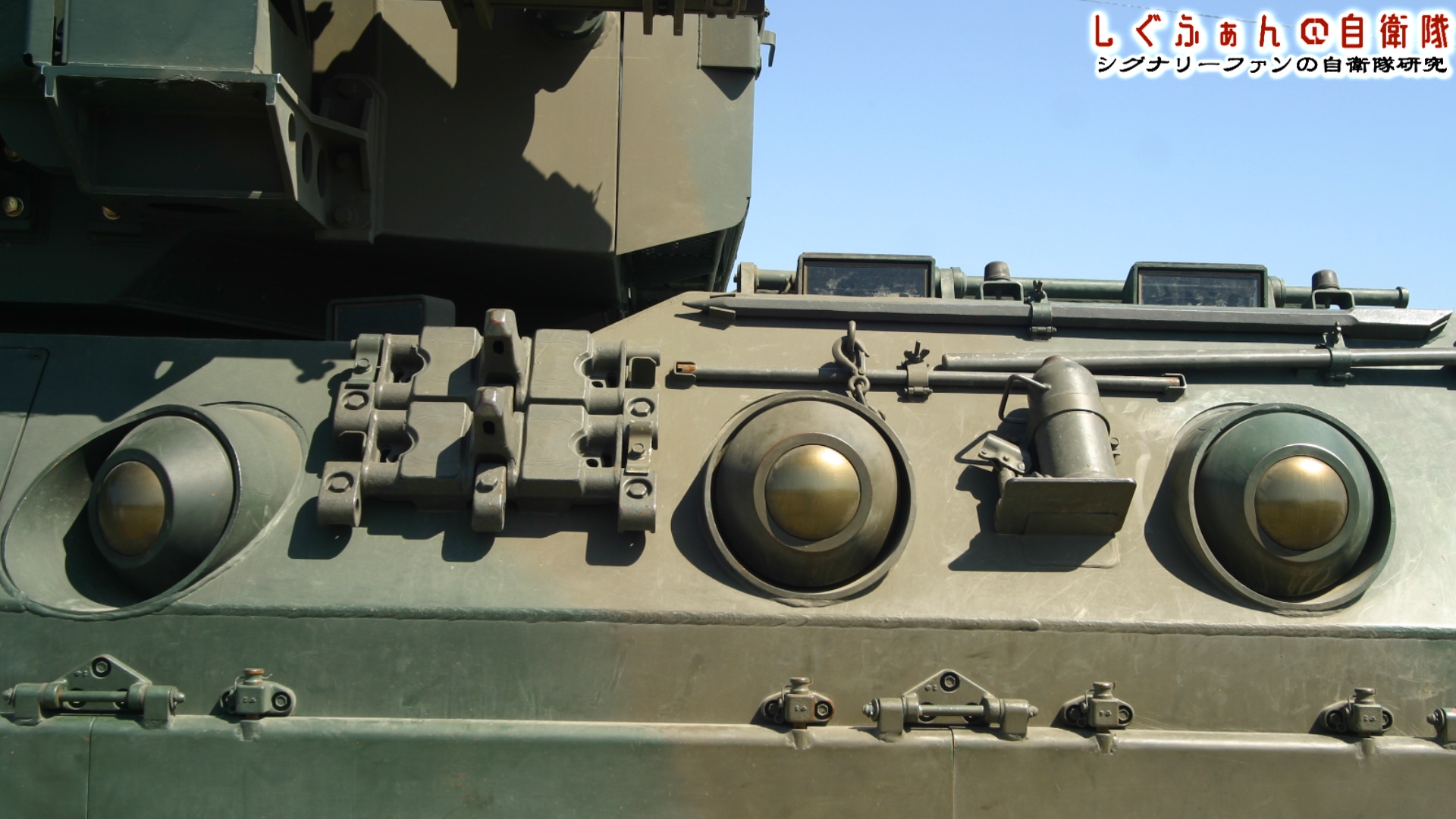

89式装戦闘装甲車のガンポート(閉鎖されている状態)。その数は7カ所と多く、明らかに普通科隊員の活用を念頭に置いている。

ほかにも、銃眼には単に射撃用の孔だけでなく、監視や観察のための小窓として設けられる場合もあります。

銃眼の歴史

銃眼は歴史的に見ると第二次世界大戦期の戦車や、冷戦期以降の装甲兵員輸送車(APC)や歩兵戦闘車(IFV)の多くに装備され、乗員や搭載歩兵が車外の脅威に対して即座に対応できるようにしていました。

具体的には、旧来の戦車の側面やハッチ周辺、APCの車体側面などに小さな銃眼が配されることが多く、内部から小銃やピストルを突き出して発砲できる構造が一般的でした。

しかし、銃眼には明確な利点と欠点があります。

利点は先に述べた通り、車内から直接弾幕を張ることで歩兵を守りつつ、短時間で近接する脅威に対処できる点です。

夜間や市街戦など、車外へ簡単に出られない状況で乗員の生存性を高める用途もありました。

現代では設けないことも

73式装甲車の後部。ガンポートはT字型をしており、この部分から小銃を突き出す。

一方で欠点は、銃眼は装甲の連続性を分断する箇所であり、そこが弱点として銃弾や破片、さらには火炎や有害ガスの侵入経路となり得ることです。

世界的に見ると実戦や試験では、銃眼を狙われることで被害が拡大した例や、銃眼自体が装甲防護の弱点であることが確認されています。

そのため、特に現代の戦車や重装甲車両では、銃眼を最小限にとどめるか、そもそも設けない設計が主流になってきました。

銃眼に代わる装備とは?

また、銃眼に替わる近代的な解決策も登場しています。遠隔操作式の機関銃やリモートウェポンステーション(RWS)は、乗員が車外に身をさらすことなく高い精度で射撃が可能です。

加えて、車外監視は光学センサーやサーマルカメラ、全天周監視システムで代替され、直接銃眼を通して個人銃で射撃する必要性は減少しています。

これらの技術により、車両の防御力を損なわずに周囲の脅威を検知・対応する運用が可能になりました。

具体的な車両を挙げると、冷戦期の装甲兵員輸送車や初期の歩兵戦闘車には銃眼が多く見られました。

乗員や搭乗歩兵が車内から小銃で索敵・射撃を行う運用が想定されていたためです。

一方で最新の主力戦車や近代化が進んだ装輪装甲車では、銃眼を廃し、むしろ観測用の小窓やカメラを重視する傾向があります。

理由は前述の防護上の脆弱性と、リモート射撃システムの普及にあります。

銃眼は不要になったのか?―現代戦が変えた装甲車の“穴”

かつての装甲兵員輸送車には、必ずといっていいほど銃眼がありました。

車体の側面や後部ハッチに開けられた小さな穴から、小銃や機関銃を外に突き出し、車内から敵を撃つ、そんな姿は冷戦時代の戦場では当たり前の光景でした。

しかし現在では、多くの国で新型の装甲車や歩兵戦闘車に銃眼が設けられなくなっています。

なぜでしょうか。

■ 銃眼の役割は時代とともに変わった

銃眼はもともと、車内の兵士が外へ出ずに射撃を行えるようにするものでした。

特に冷戦期の欧州戦線では、核・化学兵器の使用が想定されており、「NBC防護(核・生物・化学兵器防御)」の観点からも、兵士を外に出さずに応戦できることが重視されていたのです。

しかし、実際の戦闘では銃眼射撃の効果は限定的でした。

走行中の車両から小銃を正確に撃つのは難しく、車内の狭い空間では姿勢も制限されます。

さらに、銃眼は装甲の弱点になりやすく、被弾時に破片や弾丸が侵入する危険性もありました。

■ 銃眼よりも「センサー」と「リモート兵装」へ

21世紀に入り、車外を監視する手段は格段に進化しました。光学カメラ、赤外線センサー、全天周映像システムなどにより、乗員は車内から安全に周囲を把握できるようになっています。

また、銃眼から兵士が撃つ代わりに、車体上に遠隔操作式銃塔(RWS:Remote Weapon Station)を設置するのが主流になりました。

これは、車内のモニターで照準を合わせ、ジョイスティック操作で射撃できる仕組みです。

兵士が車外に身をさらす必要も、銃眼から無理な体勢で撃つ必要もありません。

この技術の普及により、「車内から直接撃つための穴」としての銃眼の存在価値はほぼ失われました。

■ 防御力を高めるためにも“穴をなくす”方向へ

防御の観点でも、銃眼は不利な要素でした。装甲の一部を削って設けられる以上、どうしても防弾性能が低下します。

現代の戦闘では、対戦車ライフル弾や成形炸薬弾(HEAT弾)などの高威力兵器が主流となっており、装甲の「連続性」を保つことが極めて重要になっています。

そのため、銃眼を設けずに防御力を優先する設計が増えました。

たとえば日本の96式装輪装甲車や16式機動戦闘車にも銃眼はありません。96式には車体側面に防弾の窓ガラスがあります。

■ 銃眼が残る車両もある

とはいえ、銃眼が完全に姿を消したわけではありません。

低強度の紛争地域や治安維持用の装甲車両では、依然として銃眼を設けている例もあります。

近接戦闘や暴徒鎮圧などで、窓越しに警告射撃を行う用途があるためです。

つまり、「戦場の性質」によって銃眼の必要性は変わるというのが現実です。

まとめ

結論:銃眼は“時代遅れ”ではなく、“戦い方の違い”の象徴

現代の戦闘車両において、銃眼は確かに姿を消しつつあります。

しかしそれは技術の進歩によって「不要になった」というよりも、戦い方そのものが変わった結果だといえます。

歩兵が車外で戦い、車両がその後方で支援する、そんな役割分担が進んだ結果、車内から撃つ必要がなくなったのです。

つまり、銃眼は“時代遅れの遺物”ではなく、ある時代の戦い方を象徴する装備だったのです。

最後に、銃眼は単なる「穴」ではなく、装甲車の設計思想や運用概念を反映するアイコンでもあります。

銃眼が多い車両は、歩兵を密着させて機動しながら近接戦闘を行う運用を重視した時代の遺物と見ることもできますし、銃眼を排した車両は、情報センサーや遠隔武装によってより安全に戦闘を遂行する現代戦の思想に基づいて設計されています。

銃眼の是非は一概に決められませんが、その変遷を辿ることで装甲戦闘車両がどのように進化してきたかを知ることができます。